超导100年

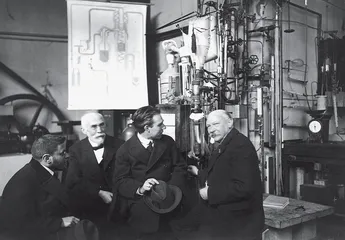

作者:苗千 ( 1919年卡末林-昂内斯(右)在低温实验室 )

( 1919年卡末林-昂内斯(右)在低温实验室 )

相比于这些国际大事,同是这一年的4月,在安静的荷兰小城莱顿的一个低温物理实验室中,卡末林-昂内斯(Kamerlingh-Onnes)发现超导现象显得不是那么轰动。但是一个世纪之后,人们回顾时发现,超导对人类社会的影响并不亚于当时发生的那些国际大事,它给科研和人类生活带来了深远的影响。超导现象的发现并不能算是妙手偶得的意外之喜,这是一个大批科学家不断跟踪研究,从理论到实践,又从实践到理论,不断改善实验手段,最终获得重大发现的经典故事。虽然在发现超导现象的100年后,对它的研究和利用仍然是众说纷纭。

电阻是电流在导体中传播时遇到的阻碍,这通常被认为是电子在定向移动中与其他电子或是原子核碰撞造成的能量损失。物理学家欧姆总结出一个简单的经验定律描述电压、电流和电阻之间的关系:在温度一定的情况下,导体中的电流与两端的电压成正比,与导体的电阻成反比,这就是欧姆定律。科学家们也早就发现了温度降低时金属的电阻开始变小,于是开始研究金属在温度极低情况下的导电性能。虽然根据热力学第三定律永远都无法达到绝对零度,研究金属在接近绝对零度时的性能仍然足够吸引人。获得低温的关键就在于液化气体,用液态气体来实现低温,在一个世纪以前氦气被称为是永久气体,唯有氦气还没有被液化。于是当时的实验物理学家们展开了一场液化氦气的竞赛,在这场比赛里,昂内斯赢了。他在1908年首先获得了高于绝对零度4.2K的液氦,同时还获得了只高于绝对零度0.9K的超级低温(液氦在蒸发时会带走热量,因此在实验室中可以达到比液氦温度更低的温度),昂内斯也得到了“绝对零度先生”的名号。他还要接着满足当时科学家们的一个好奇心,就是金属在极低温度下的导电性能会怎么变化,有的科学家认为电阻会越来越小,有人认为电阻会逐渐变小然后忽然增大。开尔文勋爵(Lord Kelvin)认为在极低温下金属的电阻可能会变得无限大,因为他当时认为在极低温电子有可能附着在原子核上。昂内斯把提纯的金属汞浸在液氦里面测量它的导电性能,他惊奇地发现,当降低到一定温度时,导体的电阻忽然消失了(注),他还发现其他金属在低温中也表现了同样的性能,而这个使导体变为超导体的温度被称为是临界温度(Tc)。就这样,在1911年4月8日,人类第一次发现了超导现象,昂内斯也因此获得了1913年的诺贝尔物理奖。在这个过程中最艰难的显然是液氦的制备,因此他在获得诺贝尔奖的致辞中,用一大半的篇幅来说明自己取得液氦的过程。

人们却用了将近半个世纪,等到量子力学体系基本完成,才找到了超导作为一种宏观量子现象的理论基础。科学家巴丁、库珀和施里弗建立了超导物理学的经典理论,以他们的名字的首字母命名为BCS 理论。在这个理论中,当低于临界温度时,因为电子-声子间的作用,两个自旋相反的电子可以在低温条件下结合成自旋为0的电子对而表现出玻色子的性质,被称为库珀对。库珀电子对与原子核之间没有能量交换,因此电荷在库珀电子对之间传播的时候不会遇到任何的阻碍,因此导体的电阻为0,导体也就成为超导体。还有一个更为形象的解释帮助人们理解超导:假设你希望快点穿过一个拥挤的正在跳舞的人群,那么最快的方法就是你说服在你面前的第一个人把你举过头顶,然后当第二个人还在看发生了什么事情的时候,你已经从他的头顶上越过去了。这就和两个电子形成库珀对的情况类似,第一个电子说服下一个原子你应该被特殊对待,因此所有人都来加入把你从他们的头顶上送过去而你却不需要做出任何努力。这种人与人之间的交换就像是电子对,而你就是被传送的电荷。但是因为当时人们都在跳舞,你必须首先要让舞蹈慢下来,这样人们才能把你送到头顶上,这就相当于使原子的温度降到临界温度以下,这样,超导就发生了。

这种对于超导体的经典解释同时也设定了超导现象的温度上限,大约为30开尔文。这种简单的经典理论虽然可以完美地解释金属的超导现象,但是用来应付非常规的超导体却仍然显得不足。在20世纪70年代就出现了经典理论无法解释的奇异的超导体,同时在20世纪80年代开始出现高温超导体(此处的高温超导体是指材料临界温度高于传统的超导材料,但是仍然需要在低温下才能实现超导),因为高温超导材料潜在的广阔的应用前景,科学家们开始竞相制造临界温度越来越高的超导材料,尽管对于高温超导的理论基础人们至今也说不清。BCS理论虽然不能完美地解释所有超导现象,但是它仍然具有重大的意义。在这半个世纪以来,它给物理学家们很多灵感来解释之前难以理解的物理学现象:一些原子核未预料的稳定性,中子星的自旋,液氦的怪异行为,超低温原子气体,甚至是新的亚原子粒子的发现,BCS理论都曾经给物理学家带来启示。

继续在基础超导领域的研究和对于高温超导的研究并非是这个最初发现的仅有的馈赠,超导的发现同样引发了对于有机超导体的研究和重费米子的研究。在上个世纪,因为对于超导的研究衍生出了很多物理学的新领域,比如对于氦-3的低温和超流动性研究。因为超导,也让人们认识到了,在量子领域,仍然是“集体的力量大”;在强相关电子系统中,整体强于个体之和,正如菲利普·安德森所说:“多而不同。”

( 贾埃沃从试验中证实了超导体中的隧道效应,并凭此获得了1973年诺贝尔物理奖 )

( 贾埃沃从试验中证实了超导体中的隧道效应,并凭此获得了1973年诺贝尔物理奖 )

在超导现象发现100年之后,正如液氦已经在大多数的物理实验室里随手可得,超导现象也无处不在。铅、锡、铝、铀,甚至是陶瓷的小球,都可以在一定温度以下称为超导体,但它仍然是凝聚态物理学中最迷人也是最有挑战性的课题之一。随着迈斯纳效应和约瑟夫森效应的发现,虽然这种无能量损耗的宏观量子状态只能在低温下实现,超导也早就进入了人们的生活。没有超导就没有大型粒子对撞机——浸泡在液氦中数吨重的超导线圈形成的强磁场用来加速和控制对撞机中的质子流,同样利用超导的磁悬浮列车因为没有和轨道的摩擦可以达到惊人的高速。超导电缆没有能量损失,基于约瑟夫森效应制造的超导量子干涉器件(SQUIDs)可以探测到脑磁场微小的变化,超导也是实现核磁共振的关键技术。虽然理论仍然不完备,各种新型的高温超导材料仍然不停地被制造出来。在超导现象发现整100年的时候,2011年4月8日,《科学美国人》杂志就报道了日本国家材料实验室进行的一个有意思的实验:一些铁化合物暴露在氧气中可能会转变成超导材料,但是这个过程往往需要几个月的时间,科学家们一直希望可以加速这个过程。几个科学家突发奇想,试验这种化合物与酒精的反应,他们把这种化合物样品分别放在红葡萄酒、白葡萄酒、日本清酒、日本烧酒和威士忌中,加热到70摄氏度,浸泡24个小时。结果是——这些酒类确实引发了(在低温下的)超导现象,其中红酒表现得最好。科学家们怀疑是酒类中的某些元素加速了这种化合物与氧元素的交换,尽管还没人知道他们是如何突发奇想要做这个听起来有点奇怪的试验。

现在以昂内斯命名的莱顿大学低温物理实验室仍然是世界超导研究的中心之一,越来越多的超导材料被制造出来,但是科学家们仍然需要以昂内斯的当年热情和勤奋来构造一个关于高温超导的完备的理论。材料科学和工程学的进展使超导进一步应用在日常生活中,一些美国科学家已经开始研究建立大规模的超导电网(在常规电网中大约有9%的能量消耗在传输过程中)。同时,科学家们用各种复杂的实验仪器来研究超导材料的内部结构。在超导的新世纪中,各种具有不同电磁特征的超导体可能会被研制出来,常温超导材料也许会出现,但是人们仍然不知道对于这个常见现象的研究会走向何方,正如《自然》杂志纪念超导研究的文章标题:《一百岁之际,仍然诱惑但是难以预料》。■

(注:此处发现是1型超导材料,这种材料会在临界温度以下瞬间转变为超导;而之后发现的2型超导材料会在临界温度之下逐渐转变为超导材料,但是其临界温度往往比1型超导材料更高。)(文 / 苗千) 科学科普100年超导超导体