答案依然在风中飘

作者:舒可文 (

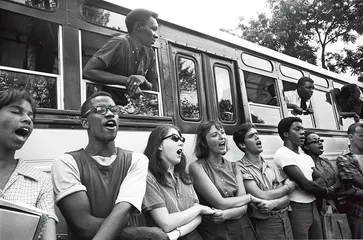

1964年,参加密西西比自由夏季项目的学生在接受培训,以便帮助被吉姆·克劳法案剥夺了选举权的非洲裔美国选民完成选举注册 )

(

1964年,参加密西西比自由夏季项目的学生在接受培训,以便帮助被吉姆·克劳法案剥夺了选举权的非洲裔美国选民完成选举注册 )

厌

从“二战”中恢复过来的世界在上世纪50年代经历了一个经济繁荣时期,美国和欧洲形成了一个庞大的中产阶级,60年代的欧美学生大多成长在这个阶层中,让他们对人的理解与前辈不同。1962年自称“新左派”的“学生争取民主社会组织”在《休斯港宣言》里最具有表达力的是,他们“不安地注视着我们继承来的这个世界”。他们继承的是一个已经被战争的恐怖所改变的世界。1950到1954年麦卡锡为调查“共产主义渗透”的大小听证会上,指控的对象包括行政官员、作家、科学家、军人、艺术家等众多人群,1954年一次电视转播的听证会上,有了电视的中产阶级家庭都看到了麦卡锡对法律、对他人权利甚至礼貌的漠视。麦卡锡在一本叫做《麦卡锡主义:为美国战斗》的书中为这种“非常状态”做的辩护,变得非常可疑。著名的“罗森堡夫妇间谍案”被宣判后,他们的上诉虽然最终被驳回,但其间他们相互鼓励的信件被报道后,引得很多同情。尤其是他们之间的深情厚谊与麦卡锡的自负、蛮横相对照,这宗间谍案的是非清晰度似乎变得模糊了。而奥斯威辛、广岛原子弹对人的生命的直接毁灭却依然是清晰的记忆。恢复了力量的经济制度以及对职员的急需给学校造成了一种严苛的气氛。伴随这样一个世界成长的一代人感受着精神的束缚,也学会了不信任政府,古巴的导弹危机又加深了对权力的不信任,即使是年轻而有幽默感的肯尼迪来掌握权力,越南战争也不能避免。

1960年2月美国一家餐馆拒绝卖给一位黑人学生咖啡,因为他的同伴们坐了“白人专座”。4个黑人学生开始了静坐抗议。静坐持续的两周里,有15个城市的学生参与了静坐。这不仅激励了美国各地的民权组织,也得到了全美学生的支持。从抗议种族歧视这种对自由公正最为明显的违背,美国青年开始了对资本主义制度的一系列质问,剥削的存在、官僚主义、死板的校园制度、科技对人的精神的挤压,以及“冷战”造成的紧张,这些令人失望的现实激发起一种不同以往的理想主义政治热情。

反

1964年,美国伯克利加州大学校长在莫斯科、波兰、南斯拉夫等地开了一系列研讨会,他预测到苏共阵营已经面临分裂,但他没有预料到的是,回到学校时,迎接他的是学生的起义。学生们抗议学校制度正在把教育当成就业培训,把学生当成机器,制造合格的中产阶级,完全无视人的精神,违背人的自由,他们决定像那些静坐的黑人学生一样,由自己来改变这一切。他们占据了学校的行政楼之后,就开始试验一种新的学校生活,拒绝中产阶级的标准,他们组织各种研讨会,“垮掉的一代”已经为他们提供了一些可借用的反抗方式,比如大麻、开放的性生活。没人能预料的还有,这样的学生起义迅速点燃起了全美中产阶级年轻人的反抗热情。

( 1968年8月24日,布拉格数千示威者在瓦茨拉夫广场国王雕像周围静坐示威,以此反对苏联的入侵 )

( 1968年8月24日,布拉格数千示威者在瓦茨拉夫广场国王雕像周围静坐示威,以此反对苏联的入侵 )

大胡子,在60年代是反抗中产阶级趣味的标志之一,卡斯特罗、格瓦拉都是留着胡子的革命者。资本主义国家对卡斯特罗的抵制,让这些对资本主义生活不满的学生更增强了对卡斯特罗的敬意。虽然毛泽东、胡志明在他们眼中也是可敬的革命者,但他们其实并不真正能理解毛和胡以及他们的社会,而卡斯特罗从一个中产阶级律师,格瓦拉从一个医生转变为革命者,是他们可清晰体会的榜样。在西方国家对古巴革命的抵制中,知识分子成立了一个“公平对待古巴委员会”,关注古巴的社会和经济变革,这个委员会里包括萨特、波伏娃、诺曼·梅勒、杜鲁门·卡波特等名人,他们的声望也促进了青年人对古巴的向往,古巴之行成了一时的朝圣之旅。很多人到古巴参观、旅行、办研讨会,或参加劳动帮着砍甘蔗。一些令人失望的事情,如逮捕、新闻管制等被看到,也有如苏珊·桑塔格看到的好处:“不存在剥削。”

剥削被作为私有制导致的一大社会不公,私有制也是战争、歧视、虚伪、等级制度等罪恶的根源,这是为当时的左派青年所接受的理论。美国及巴黎、柏林、威尼斯等地都有青年、艺术家试验着各种不同的形式的自由公社生活。最著名的试验出自1966年旧金山一批自称“挖掘者”的青年人,在他们聚集的一个草坪上向所有来到这里的人分发食物,试验一种免费的人际生活,以此来反对私有制。

( 1968年古巴革命9周年的庆祝活动 )

( 1968年古巴革命9周年的庆祝活动 )

而没有了私有制的社会主义捷克斯洛伐克,从60年代中期,经历了一个特殊的时期,那时候经济出现问题,民众怨声载道,政府暂时放松了政治上的管制,有一些艺术家被允许到西方旅行。也有西方游客来访,1966年一年就有大约70万西方游客。杜布切克上台后一面想促进经济,一面又担心着苏联的态度,在这个没有行动规划的沉默中,行造了一个短暂的政治真空。1968年初,布拉格市中心出现了一个新报亭,里面有来自世界各地的报纸,本地的报纸也出现了从未敢刊登的对苏联的嘲笑。这少许的接轨,为布拉格带进了西方学生反抗资本主义的牛仔裤、摇滚乐和长发,布拉格学生以此装扮表达的却是相反的反抗。布拉格的那个春天,不仅激怒了苏联阵营,也使布拉格上了西方国家的电视台,布拉格青年因此成了世界青年运动的一部分。

同样是社会主义中国的60年代学生,不同于布拉格青年,在“左派”这点上反而与西方世界的学生相似。1966年开始的“文化大革命”,学生在实践上的“打砸抢”是一场灾难,对世界其他国家的革命者而言,中国的“文化大革命”是对革命进行净化的一次努力。

正在战争中的越南是那个时代的一个国际焦点,带着对“二战”的厌恶,青年人一直持续着反战的游行。拳王阿里拒绝被征兵时的一句话“我跟越共没什么过不去的”,让这场战争完全失去了严肃性。1968年2月,美国哈佛大学等大学的学生绝食3天反越战,之后哈佛大学法学院竟开设了一门课,教学生如何合法地躲避征兵,抵制战争。加拿大反征兵组织向美国发出5000册小册子,鼓动美国青年在征兵期间移民加拿大。巴黎、西柏林的数万学生也开始喊着“越南是越南人的越南”、“胡、胡、胡志明”的口号,呼应美国学生,组织起反战游行。中国青少年每周可以在报刊上读到来自越南的“南方来信”,通报打击美帝的战果。

格瓦拉被害后,1968年古巴革命9周年庆祝活动上,哈瓦那革命广场挂出了一幅18米高的格瓦拉肖像。这张戴着贝雷帽,眼睛投向远方的肖像成了一种精神符号,像是空中飘着的答案,吸引着青年人把它挂在房间里,披在身上,举在手里。

逆

1965年,当鲍勃·迪伦唱出“我不会再在玛吉的农庄干了”时,这个“玛吉的农庄”,可以象征资本主义制度,也可以象征社会中的种种教条,无论它象征为何,对他的年轻歌迷来说,重要的是“我不干了”。

也是在1965年,“五一”节期间,金斯堡到布拉格访问,虽然这时他已经是一个佛教徒,敲着小锣哼着佛经,被视为西方文化的化身刚被布拉格青年尊为“五月之王”,也是作为西方文化的化身被布拉格警察驱逐出境,之前他就被古巴驱逐过。回到美国后,竟又被联邦调查局列入了危险人物黑名单。

显然,这个世界没有因为学生的抗议变得更好。1968年《原子能科学家公报》在这年的第一期,把封面上的时钟调到了11点53分。这只钟一直是对核战争的一种警示,自1963年它一直指向11点48分。调整时钟是为了反映世界各地越来越逼近的暴力威胁。

按《休斯港宣言》学生的话说,左派不可信,苏共阵营是集权,资本主义剥夺自由,反共派以强凌弱,没有一方是能给人心灵解放的。巴黎1968年革命中的学生也赞同《休斯港宣言》,因为意识形态思维总是强调每个人都得选择一边。法国学生中最有名的是科恩·本迪特,他的言论中很少有不论哪种意识形态的色彩,对未来也没有任何政治意义上的选择和设想,当被问到“将怎么办”之类的问题时,他的回答总是“我不知道”。因为任何主义都会失信于人,伯林已经说过,主义是19世纪建筑的供人们依靠的栏杆,这时已变得不堪所负。青年们对左派和右派的政治设计都不信任,甚至没有兴趣,他们想在这二者之外选择生活。

事实证明,戴高乐政府像美国政府一样派出了更多的警察,而正统的左派,法国共产党则怒斥学生们是戴着假面具的冒牌革命者,共产党里只有萨特这样的思想家支持学生。

1968年是60年代学生运动的高潮,其最为动人的价值就是在两种选择之外创造一个精神空间的理想主义努力。巴黎的学生中流传着这样一首诗,与鲍勃·迪伦在《答案在风中飘》里的一连串质问如此的相像:不是为了面包,而是蔷薇。灰暗的历史法则遮蔽了高悬天际的一轮明月,此明月非肉眼所见,只能靠诗歌和抽象思维。

谁是他们的诗人?有一位是英国诗人维尔福雷德·欧文,因为1962年布里顿的《战争安魂曲》选用了欧文的诗,《战争安魂曲》纪念的是“二战”时被轰炸的考文垂大教堂重新开放,被作为反战的作品而风行。阿波利奈尔也因为死于“一战”再度获得了声誉。在60年代名望剧增的要算庞德和艾略特、狄兰·托马斯、金斯堡,因为没有他们就没有鲍勃·迪伦、保罗·西蒙、大门乐队的布莱克。这些歌词作者正是他们的诗人。

迷幻剂的制造者和推荐者在这时也以精神导师的语句,教导青年“审视内心,关注社会,退出世俗”。

鲍勃·迪伦的创作已经开始了审视内心,他基本放弃了之前的抗议主题,这似乎使他的音乐失去了一些从前的追随者,但他的精神方向与青年人其实是一致的。

欧洲文化中,求得一个关于是与非的确定答案是一个深厚而坚固的传统,在这种二选一的思维模式中,法国圣希尔学院围墙上的一条标语也许表达了他们遇到的真正难题:“我有话要说,但我不知道想说什么。”要摆脱这个传统的思维模式,只能在西方思想传统之外寻找解放的工具,迷幻剂是一种工具,他们在其中感受的世界不是现实中这个让人厌烦的世界,此外,他们从东方找到了没有那种确定性的思维方法。在嬉皮士霍夫曼著名的婚礼上,他们朗诵中国的《易经》来作为祝福;甲壳虫乐队则加入了去印度修行的络绎人群,印度的宗师成了一种精神引路人。当一位最著名的印度宗师露出其贪婪的世俗行迹后,这一波印度之行才消停下来。美国的嬉皮士作为学生运动的后续依然继续着,他们从具体的抗议转变成更基本的叛逆,他们以蓄长发、穿着花哨的衣服,或不洗澡,不工作,以示对物质主义的抗拒以及对现代制度所有道貌岸然的叛逆。

这是一种前所未有的愤怒和不信任。

让马尔库塞说中了:商业和政治总能使抗议的表达与真正的对话交流隔离开来。作为对这种愤怒和不信任的回答,这时候全美有2000个广告牌上张贴出了这样一张公益海报:“美化美国,敬请理发。”

变

虽然“理论们”都说,所有的体系都会带来异化,所有的异化都是对人的侮辱,但资本主义体系有着更完备和细致的机制,有些方面它酷似“采花大盗”,可以把对它的叛逆、抗议纳入到它的体系,成为新的活力,创造新的业绩。美国广播公司的一则广告建议说:“警察不懂现在的年轻人,年轻一代也不喜欢警察。解决的办法就是,让那些颓废而精力充沛的年轻人来当警察。”

2009年鲍勃·迪伦在接受媒体访问时,被问到他同时代的音乐人为什么在30年里唱着同一些歌,他说:“那些人全部都拥有令人耳熟能详的大热歌曲。他们以反对当权派的身份出道,而现在却用他们那些著名的歌曲在掌控着音乐界。那些歌曲在盛大的晚宴中被播放,都是些主流的东西,无所不在地占领着文化界。”这并不应该被理解为迪伦对音乐人的指责,放在那则关于警察的广告里,也许可以给这个回答一种恰当的位置。当年的法国学生、后来的社会学家奈仁分析:“为什么每一种媒体评论都要不辞劳苦地找出一个所谓的领袖?因为不找出一个领袖就无法把这种反叛纳入体系。”如同把鲍勃·迪伦注释为一个符号,而真正得反叛要旨的迪伦坚拒不受这种主流诱惑。

媒体也是体系中的一支力量。在60年代学生运动高潮时,嬉皮士霍夫曼发现“一个现代的革命队伍是冲着电视台去的,而不是冲着工厂”,这样能使革命具有效力。而在媒体报道中获得了影响力的马丁·路德·金却说:“我感觉有两个马丁·路德·金。……我被自己的事业弄得莫名其妙。人们谈论的马丁·路德·金对我来说就像是个陌生人。”到1968年,马丁·路德·金开始对摄影记者肖尔抱怨,电视只鼓励黑人说出最暴力的火药味十足的话,而对非暴力却了无兴趣,“当黑人被激起暴力时,你们有没有想过是你们在起着推波助澜的作用?”肖尔在回忆中反省说:“他们提高嗓门就是为了引起我们的注意,参议院的议员也在这么干。而我也正是寻找火药味十足的原声,好让它能上晚间新闻。”

欧美国家的媒体时代正是在60年代开始的。哥伦比亚广播公司在对民权运动、反战运动的报道中最早意识到电视实况的价值。1965年,为了来一条国际新闻,它选择了当时的热门话题柏林墙。当时在德国的肖尔回忆说,那天柏林墙其实没有什么事情发生,可重点在于那是实况。德国一家法院曾经特意把一轮审讯安排在半夜,就是为了适应哥伦比亚电视的实况直播。商业逻辑给了媒体某种特殊的敏感灵活,也给了它销蚀的效果,布迪厄的媒体研究发现:媒体总是“以简明华丽的话表明各自简单的立场,避免纠缠复杂的知识”,它“偏重口角,而非辩论,偏重争论而非说理”,“它不惜代价地把话题变得有趣”,“突出人与人的对抗,而非他们论据之间的对质”。

在60年代所反抗的体制中,日常的生活经验与体制叙述所提供的意义之间,存在着一个装满精神痛苦的巨大空隙,经过学生运动的反抗,时代变了。很多参加了1968年学生运动的人在几十年过后,都毫不意外地看到,世界确实变了。比如法国学者克里斯托娃对新时代的描述:人们不再按一种规范谈论罪恶感,而是谈论犯罪的危险性。不再谈论错误,而是谈论犯错之后的赔偿损失,在一种新的商业体系内,达成了一种新的“被标准化”。一些反抗形式在商业策略中被采用,比如性,但对于60年代的革命者,性已经不再作为反抗的理由,假装性禁忌仍然是有效的,再用其表示反抗,要么是商业对反抗的利用,要么是模仿秀。而宣告时代胜利的“历史的终结”、“全球化”、虚拟产业,其实并不在体制主流的逻辑之外。这与他们当年所设想的相去甚远。奈仁意识到,在这种新时代的秩序下,那个巨大的空隙确实变窄了,但是也变得更深了。■(文 / 舒可文) 美国革命答案