罗伊·安德森:人生尽头的无尽

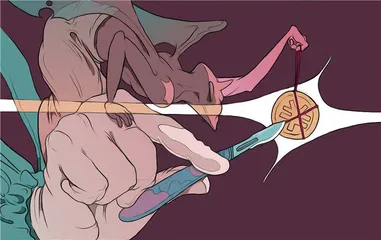

作者:陈凭轩 电影《关于无尽》剧照

电影《关于无尽》剧照

文/陈凭轩(发自威尼斯)

在以《寒枝雀静》(En duva satt pa en gren och funderade pa tillvaron)获得2014年威尼斯电影节金狮奖后,今年在同一电影节上凭借《关于无尽》(Om det oandliga)拿下最佳导演,对瑞典名导罗伊·安德森(Roy Andersson)来说,可能意义并不大。他本人甚至没有到场领奖。代领的制片人在受奖辞中说,评委的决定会对影片的商业前途有所影响。但实际上,他的片子到今天已经无需营销,会去看的人自然会去,不喜欢的人也不会因为一两个奖就改变主意。

与大多数功成名就的导演相比,罗伊·安德森的经历十分奇特。76岁的他名下只有六部长片。这并不是因为大器晚成,实际上安德森成名很早。刚从电影学院毕业就以处女作《瑞典爱情故事》(En karlekshistoria,1970)入选柏林电影节主竞赛,获得一致好评。这时的他只有二十七八岁,在如此的成功面前似乎迷失了自己的电影身份,对第二部长片的剧本选择几次反复。最终拍出票房与评论均惨败的《羁旅情愫》(Giliap,1975)。这部片子的质量究竟如何,如今的电影史家众说纷纭,但此后的四分之一个世纪里,安德森没有出产过任何长片。

在这段蛰伏的时间里,他主要从事广告拍摄等商业活动,成了当今最不缺钱的艺术电影导演。可能是《羁旅情愫》的经历让安德森意识到电影工业对作者电影的限制,用自己的钱拍片成了他对这一现实的回答。财务自由给他“复出”后极端个人化的风格和艺术表达提供了物质基础。

2000年戛纳电影节主竞赛单元,罗伊·安德森的第三部长片《二楼传来的歌声》(Sanger fran andra vaningen)获得评委会奖,宣告他正式复出的成功。此后他以七年一部的速度,分别拍出《你还活着》(Du levande,2007)和《寒枝雀静》,完成了所谓“生活三部曲”(Living trilogy)。用他自己的话来说,就是“关于作为人的三部曲”(en trilogi om att vara manniska),展现和诘问近现代西方哲学常说的“人的境况”(conditio humana)。

电影《关于无尽》剧照

电影《关于无尽》剧照

“生活三部曲”奠定了安德森独特的艺术风格:影片只用固定镜头,放弃电影艺术中的运镜,回到卢米埃尔兄弟的早期定影寻找灵感,在景深、调度、演员和布景上做文章。内容上,展示生活和社会的荒诞,但悲观中又不失幽默,时而对社会不公和人的异化进行批判,但手法同样是呈现荒诞而非破口大骂。

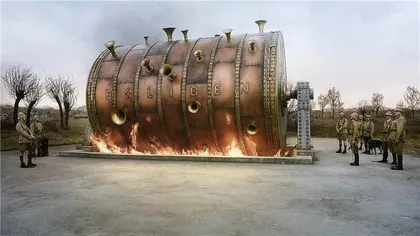

记得当年看《寒枝雀静》的时候有一幕不得其解,是殖民军官将黑奴赶进大铁桶内烧,桶上写着Boliden。后来一查才发现,Boliden是一家主营矿产和冶炼的瑞典跨国公司,80年代把废料(“熔炼烂泥”)卖到智利,导致当地居民生病。2009年该地区被荒弃,2013年受害者告上法庭,事件曝光后瑞典举国哗然。用旧殖民时期的视觉符号来诠释新殖民主义的邪恶,让观众对我们这个时代的罪恶无从避讳。

安德森很擅长把时空错位自然顺畅、若无其事地表现出来,而这种时空错位的类比往往给人带来很大的震撼和冲击。形式上的轻和效果上的重,给人一种举重若轻的感觉,同时也加重他惯有的荒诞感。《关于无尽》中有一幕耶稣扛十字架的现代化,古典主义美化的耶稣肉体成了着正装的臃肿中年男子,在现代城市的不知名角落扛着十字架前行,被穿着卫衣的男女鞭笞,路人驻足围观,表情漠然。

信仰是该片与三部曲相比多出来的一个思考纬度。全片30多个镜头,大多没有联系,却有一个神父的故事能前后串起来,占了好几镜。失去了信仰的神父怀疑上帝的存在,去看了心理医生,这本就是一个冷透了的冷笑话。医生无法回答他关于上帝和存在的问题,最后说:“活着,就该满足了吧。”而这是什么样的“活”呢?神父骑虎难下,是因为这是他的“工作”。再次造访医生,却因对方要下班而被逐出门外。现代资本主义社会没有给超越生产生活的终极问题留一丝余地。安德森拿神父和心理医生,这一对传统和现代的心理慰藉者开刀,把信仰和科学工具性的本质用黑色幽默的方式悲观地展现出来。它们关心的都是程序而非人。而人物在他“复出”后的所有片子里都是灰暗漠然的。

我最喜欢安德森的地方,是在同一部影片中用完全一样的方式呈现历史大事件和生活小细节。这次冲击最大的是对希特勒完败前夕的幽默重现,酒醉的军官像所有生活中的失败者一样放弃抵抗,元首的狼狈和历史的沉重,压到具体的个人身上也是漠然。导演给这一幕与其他镜头一样的节奏甚至一样的长度。一个父亲冒雨带女儿去参加同学的生日会,途中弯腰给她系鞋带;一个女性市场总监一动不动地盯着落地窗外繁华的城市;几个女孩在一家安静的郊野酒吧外忽然起舞。他让人觉得这一切仿佛都有一样的分量:你可以说历史大事件无足轻重,但更积极的解读应该是生活本身就无比重要。

安德森年轻时拍的两部长片均在两小时左右,而“生活三部曲”每部都没有超过100分钟。《关于无尽》更为简短,只有70多分钟,有点像昆德拉那种越写越短的趋势。在本届威尼斯动辄两三小时的长片中,如此短小的作品却以“无尽”为题,似乎有些大言不惭。安德森在记者会上说,他想要拍一部看上去永远不会结束,观众也不希望结束的片子。由于他缓慢、极简、固定镜头、片段叙事的风格,三部曲的每一部,特别是100分钟的《寒枝雀静》,到最后一二十分钟都有些让人坐立不安。一部“无尽”的电影,就是一部让观众没看过瘾的片子,让人觉得自己还可以看下去,导演还可以拍下去。从这一点上来说,《关于无尽》是他最为高明的一部作品。

电影《寒枝雀静》剧照

电影《寒枝雀静》剧照

片中还有一个小心思,就是用了一个移动镜头:一对夫妇以夏加尔画作的姿势在空中飞翔,划过城市上空,但细看之下,这座城市却是一片废墟。这是罗伊·安德森40多年来在长片中用的唯一一个移动镜头,除了要点明永恒与无尽的主题,也是一个极端的艺术手段。天上的两个人在移动,镜头也在移动,唯一不动的反而是本应日新月异的城市,把城市的废墟再次上升到了他一贯追求的荒诞。

对于从来没有看过罗伊·安德森的人来说,这部最短小的作品无疑是个很好的入门。但作为追了他十几年并补了之前所有作品的人,我和威尼斯现场的不少同事都有些审美疲劳,有人甚至指责他炒冷饭。这样的指责固然有失公允,因为安德森是在用一样的艺术风格讲不同的议题,但片中显露出的一种疲态是毋庸置疑的。话题探讨的方式也开始模式化,这一点在《寒枝雀静》中就有所体现。

年龄可能是一个非常重要的因素,成就也是。完成了三部曲的安德森已经可以在影史上永垂不朽了,所以他开始探讨永恒、信仰这样的话题,却没能找到更适合展示“无尽”的电影语言和艺术风格。

我想他可能也是累了。《关于无尽》中有一个充满幽默感的镜头,是一对学生模样的年轻男女,男生在读可能是物理书上的热力学原理:能量永生不灭,只会从一种形式转化成另一种形式,循环往复。于是他对女孩说,按照这个原理,他俩也是永生的,可能会在千万年后以其他形式再次相遇。这是片中最直白地点了“无尽”之题的一幕。我有一种隐约的感觉,《关于无尽》可能是罗伊·安德森写给世界的道别信,而“无尽”则是一种后会有期的美好愿望。

继黑色喜剧和惊悚片《寄生虫》摘得戛纳金棕榈后,DC漫画改编的《小丑》获得威尼斯金狮,2019似乎是类型片攻克作者电影最后壁垒的一年。

继黑色喜剧和惊悚片《寄生虫》摘得戛纳金棕榈后,DC漫画改编的《小丑》获得威尼斯金狮,2019似乎是类型片攻克作者电影最后壁垒的一年。

但类型片在“鄙视链”上较低的地位,历史并不久远。最简单的例子就是希区柯克和普莱明格,没人能否认他们的大师地位,他们的悬疑片和黑色电影更是经典教材。科幻、悬疑、惊悚等类型,早在上世纪20年代就已经出现,远早于后世一本正经的所谓文艺片。金棕榈还曾经颁给过音乐歌舞片呢,类型片本来是很可以上得了台面的。

《小丑》获奖并不令人惊讶,它创了我报道电影节六七年来的两个第一。首先是拿着优先级别第二高的电影节证,我愣是没挤进《小丑》的媒体场,其火爆程度非同一般。往年挤不进的都是展映单元的大片,从来没有拿到最高奖的片子让人进不去媒体场的情况发生。其次是,除了意识形态上的粗暴批评,我至今没有听到关于《小丑》的半句坏话,这在顶级电影节上几乎就是奇迹。有一位报道电影节近20年的资深影评人,同时也是作者电影的坚决捍卫者,看完后马上说这是她的金狮。类型片同样也可以是作者电影,同样也可以有艺术价值。

但《小丑》的问鼎还是让英语媒体有些紧张,因为其中虚无主义的价值观和主人公的一些背景,会让美国主流社会很不舒服。如果说选择阿根廷作者电影名宿兼票房毒药卢奎西亚·马特尔(Lucrecia Martel)做评委会主席是威尼斯在为前两年过度讨好好莱坞赎罪,那么马特尔及其他评委的这一选择,则转防守为进攻。比起选择一部欧洲“闷片”,也许褒奖一部将会在奥斯卡季备受争议的优秀美国电影,更像是世界电影竖给好莱坞的一根中指。

不过最令人大跌眼镜的还是获得评委会大奖的波兰斯基新片《我控诉》(J' accuse)。马特尔在开幕记者会上就表达了对电影节选波兰斯基参赛的不悦,当时大家都说这部片子已经提前出局了。但也许,作为艺术家,当她在银幕上真正看到片子的时候,有一些基于人的问题的意见或偏见就会显得微不足道。

香港导演杨凡的最佳剧本奖让人觉得评委有些喝高了。正如他自己在受奖辞中所说,剧本真不是他的强项,《继园台七号》的剧本仍旧不行。与奥斯卡、恺撒等奖项不同,电影节主要是褒奖作者,所以就算是剧本奖,往往也是奖励影片,就好像是继金狮、大奖、导演之后的第四名之感。《继园台七号》可能是本届威尼斯主竞赛就影片本身而言,争议最大的一部。有一位年轻的中国影评人观影时从头大笑到尾,称其为“邪典片”。但也有人深受感动,甚至抹泪。

《继园台七号》丰富的解读可能,本身就说明了它的价值。任何对它的批评,转换一下角度也可以用来褒奖,反之亦然。该片最成功的地方是对氛围的营造,不管是老香港还是影院、古典小说,甚至关于爱欲的性幻想。而它最令人欣赏的地方是真诚,而在华语影坛摸爬滚打了一辈子的杨凡,70多岁还能拿出这样的赤子之心,实属不易。

看完片后我想起一部波德莱尔的残片集,题名叫《我心赤裸》,它可能是所有艺术家晚年作品的通用题目。杨凡这次没有了任何遮掩,就把自己亮在那里,由你打骂、侮辱,或是喜爱、歌颂。只是能理解他,就很不容易了。杨凡在威尼斯跟另一位同行的采访中说,他做完了这部片子,觉得一切都圆满了,来威尼斯的飞机就算失事,他今生也没有任何遗憾了。 威尼斯丹麦电影寒枝雀静罗伊·安德森小丑影视电影剧情片喜剧片电影节