里尔克:负担那广大的寂寞

作者:艾江涛 莱内·马利亚·里尔克(视觉中国供图)

莱内·马利亚·里尔克(视觉中国供图)

走向内心

对所有渴望写诗的年轻人来说,里尔克在1903年至1908年间写给青年卡卜斯的十封信,不啻是最好的教益。带着热情、坦诚、富有同情的体察,里尔克在这些书信中谈到诗与艺术、两性的爱、严肃和冷嘲、悲哀和怀疑、生活和职业的艰难等诸多话题。

我依然记得,自己在二十四五岁时读到那些书信的感觉。其时,我们写下拙劣的诗歌,常常一起谈论到深夜,带着惶惑将写有诗歌的纸片交给所崇敬的诗人以求指点,然后读到不过28岁已小有名气的里尔克所写的话:“我请你,把这一切放弃吧!”

里尔克以劝人放弃的姿态,引领年轻人如何坦诚地面对写作:“你向外看,是你现在最不应该做的事。没有人能给你出主意,没有人能够帮助你。只有一个唯一的办法。请你走向内心。探索那叫你写的缘由,考查它的根是不是盘在你心的深处:你要坦白承认,万一你写不出来,是不是必得因此而死去。这是最重要的:在你夜深最寂静的时刻问问自己:我必须写吗?你要在自身内挖掘一个深的答复。”

为何而写的问题,确乎决定了一个写作者能走多远。在这里,里尔克显然带着过来人的语气,即使他自己,在早年的创作之路上,也不能避免找人指点,希望获得那来自外部的肯定与支持。诗人北岛在《时间的玫瑰》一书中,甚至如此评价他的那段光阴:“里尔克在文学界起步时很平庸,且是个名利之徒。他到处投稿,向过路作家毛遂自荐,在一个权威面前抬出另一个权威,并懂得如何跟出版商讨价还价。”

不管怎么说,里尔克很早便解决了这一问题,确定以诗人为自己的终生志业。1895年,20岁的里尔克考入布拉格大学,选读哲学系,半年后转修法学。那段时间,他颇为纠结,资助他读书的叔叔是个律师,希望他能继承自己的事业,但里尔克对法学并无兴趣。1897年5月,当他从威尼斯旅行回来,终于下定决心,设法从家庭独立出来,放弃学业,诚恳而坚定地去做一个诗人和作家。在给前辈作家路德维希·刚霍费尔的信中,他写道:“过去的每一天都让我看得更清楚,我从一开始就全力抗拒我的亲属们热衷的口头禅是多么正确,他们说艺术不过是从办公室或什么地方回家之后,闲暇时间做的娱乐。我发现那是一个可怕的说法。对我来说,它事关信仰,谁不怀着他全部的热望和内心的一切献身于艺术,谁就永远不会到达最高的目标。他就不是一个艺术家。”

1903年,当维也纳新城陆军学校年轻的学生卡卜斯写信给里尔克时,里尔克正处于巴黎时期的黄金写作期。1901年,他和艺术家克拉拉·韦斯特霍夫结婚,并在年底有了一个女儿。次年8月,里尔克只身前往巴黎,在妻子克拉拉这位罗丹曾经的学生介绍下,他见到了对其创作影响巨大的雕塑家罗丹。罗丹有关艺术生活的秘诀“工作,就是活着而不会死亡”,让他意识到持之以恒的勤勉,是保持创作灵感的唯一方式。不久,他写下了《秋日》《豹》等一系列堪称代表作的诗篇。

多年以后,当我拿起诗人冯至所翻译的那本薄薄的《给青年诗人的信》,感受最强烈的不再是里尔克对艺术的坚定信念,而是通篇所笼罩的“寂寞感”。

寂寞,似乎成为理解里尔克的一把钥匙。里尔克鼓励卡卜斯向自己、向寂寞探索,在第二封信中,他坦言人生孤独的真相:“因为在根本处,也正是在那最深奥、最重要的事物上我们是无名地孤单。”在第三封信中,他劝告卡卜斯少读多属一偏之见业已僵死的批评文字,因为“艺术品都是源于无穷的寂寞,没有比批评更难望其边际的了”。

在此后的每封信中,里尔克念兹在兹的仍是从属于内心的寂寞。写于1903年圣诞节前夕的一封信中,里尔克再次谈到寂寞:“哪有寂寞不是广大的呢;我们只有‘一个’寂寞又大又不容易负担,并且几乎人人都有着危险的时刻,他们情心愿意把寂寞和任何一种庸俗无聊的社交,和与任何一个不相配的人勉强谐和的假象去交换……但也许正是这些时候,寂寞在生长;它的生长是痛苦的,像是男孩的发育,是悲哀的,像是春的开始。你不要为此而迷惑。我们最需要却只是:寂寞,广大的内心的寂寞。”

里尔克的这番话并非故弄玄虚,虽然他经常出入于艺术家聚会,也在26岁的合适年龄走入婚姻,但终其一生,正如北岛所言,一直生活在相悖的两极:他向往人群渴望交流,但又独来独往,保持自身的孤独状态;他辗转于巴黎廉价的小客栈,又向往乡村别墅和自然。

他显然让妻子克拉拉接受了自己的理念:婚姻不过是两个人在一起守卫着各自的孤独。在后来给31岁便离开人世的艺术家葆拉·莫德松的《安魂曲》中,他写道:“在爱的领域,我们能做的一切无非是:/松开彼此;因为彼此占有/对我们而言太过容易,无须学习。”事实上,他始终无法忍受家庭生活带来的平庸与琐碎,直到有一天最终抛弃妻子和孩子。

就像写给卡卜斯信里所说,里尔克经常陷入贫穷,很多时候要靠朋友和他的出版商救助。尽管如此,他依然坚定不移地反对一切形式的妥协,正如他的传记作者唐纳德·普拉特所言:“他只会写那些他感觉发自内心的作品,假如这能够出版并且挣一些钱,那当然更好;但约稿对他来说没有吸引力。”

从遵从内心的角度而言,里尔克确乎是一个极为纯粹的诗人。不然,如何理解他在28岁时能够写出这样的诗句:“谁此时没有房子,就不必建造,/谁此时孤独,就永远孤独,/就醒来,读书,写长长的信,/在林荫路上不停地/徘徊,落叶纷飞。”

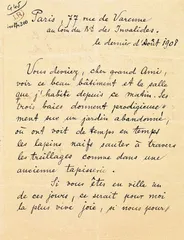

里尔克的书信手稿

里尔克的书信手稿

耐心和工作

认识罗丹之后,里尔克的写作发生了变化,与早期的浪漫抒情色彩相比,他更加着力于观察,如何将经验转化为客观表现出来的“物”,使它们像雕塑一样独立于空间之中。

在写给卡卜斯的信中,他当然不会忘记述说自己新体悟到有关“物诗”的观念:“如果你在人我之间没有谐和,你就试行与物接近,它们不会遗弃你;还有夜,还有风——那吹过树林、掠过田野的风;在物中间和动物那里,一切都充满了你可以分担的事;还有儿童,他们同你在儿时所经验过的一样,又悲哀,又幸福,——如果你想起你的童年,你就又在那些寂寞的儿童中间了,成人们是无所谓的,他们的尊严没有价值。”

里尔克关于“物”的一系列叙述,闪现着俄国形式主义批评大家维克多·什克洛夫斯基有关“陌生化理论”的先声:“艺术之所以存在,就是为了使人恢复对生活的感觉,就是为了使人感受事物,使石头显出石头的质感。”

为了感受事物,诗人需要让自己回到儿童一般的天真:“你要像一个原人似的练习去说你所见、所体验、所爱以及所遗失的事物。”

在完成于1910年的带有强烈自叙色彩的长篇小说《马尔特手记》中,里尔克将诗歌创作中对物的观察,扩展到种种丰富的人生经验:城市、走兽、鸟的飞翔、旅途中的夜晚、童年时代患过的各种疾病、分娩中妇人的喊叫、许多个爱情之夜的回忆。在现代诗歌的历史上,里尔克几乎是第一次,说出了“诗并非人们想象的那样,只是简单的情感(感情,我们已经拥有得足够多了);更多是经验”。

单单拥有这些经验还不足够,一行诗的产生,还需要非常耐心的等待,等待这些回忆中的经验再度光临。“因为那些还只不过是回忆中的事物。只有当它们转化成了我们体内的血液,转化成了眼神和姿态,难以名状,而又跟我们自身融合为一,再也难分彼此——只有到了这个时候,只有在这种极其珍贵的时刻,一首诗的第一个句子才会从其中生发出来,成为真正的诗句。”

里尔克在1902年与罗丹的相识,起初是缘于正在编辑一系列艺术专著的教授夏德·穆特所委托的一项研究。对罗丹长时间的接触与研究,成果便是1903年春天出版的《罗丹论》。在这部著作中,里尔克认为罗丹的艺术“比言语和图画、譬喻和现象所能给予的更丰富:用物单纯地呈现出人类心灵的渴望和恐惧”,正如在古代、中世纪以及文艺复兴的雕塑中表现出来的一样。1905年秋,里尔克在罗丹的建议下,帮对方收发信件,做类似私人秘书的工作,以赚取每月200法郎的报酬。不久,里尔克发现这项工作占据了他大量的时间,自己的独立性受到威胁,1906年5月12日,在一次激烈的争吵后,他与罗丹分道扬镳。但没过多久,罗丹即来信表示和解的意愿,二人不久冰释前嫌。

在许多研究者看来,至少有整整五年,罗丹一直是里尔克学习的榜样。除了雕塑艺术对物、经验瞬间凝结对诗歌创作带来的启示,罗丹将艺术视为手艺的近乎疯狂的勤勉,与里尔克向来喜欢在寂寞中思索的工作习惯紧密联系起来。

里尔克的“物诗”理念,很大程度上得益于他从罗丹那里得来的、诗人是“手艺工人”的观念,也是他向来追求的自然结果。早在1897年,里尔克还没有遇见罗丹时,便在《我那么害怕人们的言语》一诗中流露出“物诗”的理念:倾听,理解,而非谋杀——“我那么害怕人们的言语。/他们把一切说得那么清楚:/这叫作狗,那叫作房屋,/这儿是开端,那儿是结局。……//躲远点:我要不断警告和反抗。/我喜欢倾听事物歌唱。/你们一碰触它们,它们就僵硬而喑哑。/你们竟把我的万物谋杀。”

只是,与雕塑创作有所不同,诗歌一无依傍,要将观察到的事物转化为客观的艺术作品,并非易事。事实上,在创作《马尔特手记》到《杜伊诺哀歌》的十几年间,里尔克只出版过一本小册子《玛利亚的一生》,创作与生活的全面危机,让他一度在文坛销声匿迹。

灵感的风暴在他的晚年再次袭来,那个伟大的时刻是1922年的2月。在短短不到一个月时间中,里尔克写完《献给奥尔普斯的十四行》、《杜伊诺哀歌》剩下的六首,在写给杜伊诺城堡女主人的信中,他欢呼道:“终于,侯爵夫人,终于,这一天到来了。这幸福,无比幸福的一天呵。我可以告诉您,哀歌终于大功告成了,一共十首!”

组诗的成功,自然可以归结于里尔克为此付出的长期等待。就像1918年他写给一位19岁便死亡的年轻诗人沃尔夫·冯·卡尔克洛伊特所写的《安魂曲》中所说:“那些时代的豪言壮语,/不是为了我们,/虽然往事至今依然可见。/有何胜利可言?忍耐就是一切。”

不知怎么,每当读到这首诗,我总会想起另一位中国诗人穆旦。在经历上世纪40年代那个伟大时代的诗歌狂飙之后,新中国成立后很长一段时间无法写作的诗人,在即将进入暮年的1975、1976年,与向他求教的年轻诗人郭保卫通了26封信。也是在那两年,在长久地忍耐后,他爆发般地写下近30首诗,以回应自己年轻时的《冥想》:“而如今突然面对坟墓,我冷眼向过去稍稍回顾,只见它曲折灌溉的悲喜,都消失在一片亘古的荒漠。这才知道我全部的努力不过完成了普通生活。”

1908年,卡卜斯已从学生成为一名军官,里尔克和他通了最后一封信。在那封信里,他为卡卜斯固定的职业而欢喜。在他看来,一切生活,都是为着严肃与必要的工作所做的准备。他的忠告,在今天依然是那些曾喜爱过诗歌、艺术的年轻人的不止于告慰的声音:“艺术也是一种生活方式,无论我们怎样生活,都能不知不觉地为它准备;每个真实的生活都比那些虚假的、以艺术为号召的职业跟艺术更为接近……”

《给青年诗人的信》

《给青年诗人的信》

作者:[奥]莱内·马利亚·里尔克

译者:冯至

上海译文出版社2005 里尔克阅读书信艺术罗丹文化