小行星上的撞击坑

作者:苗千 2月22日,日本小行星探测器“隼鸟2号”成功着陆小行星“龙宫”,在短暂停留后离开(想象图)

2月22日,日本小行星探测器“隼鸟2号”成功着陆小行星“龙宫”,在短暂停留后离开(想象图)

数十亿年来围绕着太阳运转,自身状态几乎未曾发生过改变的太阳系小行星,在它们冰冷的外壳之下隐藏着怎样的秘密,人类或许很快就会得到答案。一次长达六年的太空探测就快完成,人们盼望着一个太空探测器的归来,它可能会携带着有关太阳系小行星内部的秘密。

由日本宇宙航空研究开发机构(Japan Aerospace Exploration Agency,JAXA)设计,重达600公斤的“隼鸟2号”(Hayabusa 2)探测器在2014年12月3日于日本种子岛升空,它的探测目标是太阳系中一颗轨道位于地球和火星之间的小行星“龙宫”(Ryugu)。三年多的时间里,在进行了32亿公里的长途跋涉之后,“隼鸟2号”终于在2018年6月27日到达了距离小行星龙宫20公里的探测位置。

“龙宫”之所以成为“隼鸟2号”的探测目标,除了其轨道位置相对容易到达之外,还在于它属于太阳系中最吸引科学家关注的“C-型小行星”。这类小行星属于太阳系内一种历史极为悠久的天体,形成于大约46亿年前太阳系形成的初期。它们含有碳元素、黏土和硅酸盐岩,又因为与太阳的距离相对较远,较少受到太阳热量的影响,从数十亿年前形成以来性质没有发生过太大的改变,堪称研究太阳系历史的完美标本。

“龙宫”大约每7.5小时自转一周。从“隼鸟2号”发回的照片也可以看出,它是一个大约呈钻石形状的小天体,外表黑色,边长大约为1公里。“隼鸟2号”此次的任务就是要收集它的材料样本带回地球进行研究。科学家们希望了解在这颗小行星上是否含有水分以及一些原始的有机物,比如某些氨基酸分子——这可能正是地球衍生出生命现象的关键因素。科学家们尤其关心的,是小行星表面之下的样本,因为这一部分没有受到太空环境的干扰,最有可能在数十亿年间保存下一些珍贵的有机分子。

收集“龙宫”表面的材料样本相对来说比较简单。在2019年2月,“隼鸟2号”接近了“龙宫”的表面,然后向它发射了一个由钽材料制造的飞弹。通过这颗飞弹与小行星表面的撞击,探测器收集到了大约10克的岩石碎片样本。相比之下,在“龙宫”表面之下收集材料样本的难度就大得多了。让探测器在小行星的表面着陆,利用钻头进行钻研并不实际,而利用炸药在“龙宫”表面进行爆破又可能对样本造成污染。

科学家们最终决定,在“龙宫”的表面进行一次撞击,制造一个人工撞击坑,由此来收集在撞击坑内部原本隐藏于表面之下的“新鲜”样本。在距离地球数十亿公里的太空中进行这样的操作史无前例,又需要多个步骤环环相扣,因此这次尝试吸引了全世界的关注。

从2019年3月22日开始,“隼鸟2号”首先开始执行准备性的“CRA1”任务,在小行星表面寻找一个适合进行撞击的位置。随后在4月5日,“隼鸟2号”到达了距离“龙宫”表面500米的位置,释放了一个用来发射撞击物的小型飞行器,随后又释放出一个携带有两个摄像头的小型卫星设备“DCAM3”进行监视,准备由它来拍摄这次撞击过程。完成了一系列的准备工作之后,“隼鸟2号”转移到了“龙宫”的另一侧,以免被撞击过程中产生的碎片击中。

准备释放撞击物的小型飞行器重14公斤,其中包括了它携带的9.5公斤塑料炸药。按照计划,在准备工作完成之后,隼鸟2号引爆炸药,让一个2公斤重,圆盘形状的铜制撞击物在爆炸的作用下形成一个差不多篮球大小,类似于子弹形状的飞弹,以每秒2000米的速度撞击到“龙宫”的表面,这样在小行星的表面制造出一个前所未有的人工撞击坑。

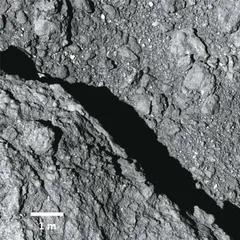

“隼鸟2号”传回的照片

“隼鸟2号”传回的照片

根据“DCAM3”的监测显示,在4月5日进行的撞击操作非常顺利,“隼鸟2号”并没有受到撞击碎片的袭击。但是“DCAM3”的摄像头分辨率有限,人们无法通过录像分辨出在“龙宫”表面进行撞击的具体位置和效果。这次撞击是否成功,究竟在“龙宫”的表面形成了一个什么形态的陨石坑,又需要到4月22日之后,等撞击碎片不再对“隼鸟2号”构成威胁时,再进行下一步探测。

在4月23至25日的几天时间里,“隼鸟2号”又开始执行下一阶段的“CRA2”任务。它在23号回到发生了撞击的一面,然后在24日以每秒钟0.4米的速度开始逐渐下降高度,在距离“龙宫”表面只有1.7公里的距离进行观测。“隼鸟2号”通过自身携带的“光学导航相机”(Optical Navigation Camera-Telescopic)对“龙宫”的表面进行拍摄,再把这些照片与撞击之前拍摄的照片进行对比,以此来寻找撞击坑。

4月25日,科学家们终于确定了照片上一个显黑色的区域正是由这次撞击造成。这个历史上第一个人工撞击坑被发现了。也就是说,科学家们所需要的埋藏于小行星表面之下的珍贵样本,现在已经暴露在了小行星的表面。在发现了这个人工撞击坑之后,“隼鸟2号”又一次回到了它原来的位置,按照计划最早会在2019年5月下旬尝试在“龙宫”表面降落,收集被撞击出的“新鲜”样本,随后在2020年带回地球供人类进行研究。

日本宇宙科学研究所的科学家们通过照片判定,这次的撞击坑直径大约为20米,比之前预想的大了一倍。究竟为什么会造成这样的结果,已经在科学家之间激起了热烈的讨论。更多的讨论还在后面。如果“隼鸟2号”接下来的工作和返程都顺利,人类将会在2020年第一次获得一份来自“太阳系形成初期博物馆”——“龙宫”的珍贵藏品。这份藏品没有被太阳的热量影响,也不曾被宇宙射线所伤害,有可能一直保持着40多亿年前太阳系形成初期的状态。在其中是否含有构成生命最原始的有机分子,是否含有生命的源泉——水?这一切,都将在“隼鸟2号”返回地球之后揭晓。

“隼鸟2号”一次史无前例的撞击,让人类在一颗小行星表面制造出了第一个人工撞击坑,这是人类探索太阳系小行星和地球生命起源进程中的又一个进步。另一方面,在太阳系内部的诸多小行星上可能蕴含有丰富的矿产资源。这一次“隼鸟2号”的探索,或许也是一次宝贵的尝试,向人类展示了在太空中开采矿物的可能。

(本文写作参考了日本宇宙航空研究开发机构网站和相关科学机构的报道) 科学隼鸟2号太阳系行星太空小行星