冻在江上的普提雅廷

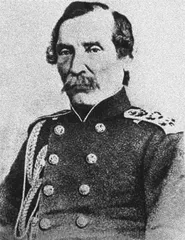

作者:卜键 俄罗斯海军上将、曾任赴华全权公使的叶夫菲米·瓦西里耶维奇·普提雅廷

俄罗斯海军上将、曾任赴华全权公使的叶夫菲米·瓦西里耶维奇·普提雅廷

研究黑龙江的历史,还有一位俄国要人不可忽略,那就是普提雅廷。清朝文献中多写作布恬廷,日本人则称作普嘉琴。此时的他作为沙俄赴日全权公使,正率领一支舰队在日本活动,距库页岛与鞑靼海峡较近,主动参与指挥在海峡以及河口湾的战斗;而数年后,他作为赴华的全权公使,也率领一支舰队,经由黑龙江开往天津,逼迫清朝签订《天津条约》。沙俄侵占我东北广大国土,此公也是重要推手之一,海参崴彼得大帝湾一个小岛,就命名为普提雅廷岛。

普提雅廷出身贵族,少年时入海军学校读书,不到20岁即随著名航海家拉扎列夫做环球航行,去保护俄北美领地阿拉斯加,历时三年。后来参加过高加索战争,军阶渐高,却被发现颇有外交才华:1842年率武装使团前往波斯,逼迫其建立外交关系;1852年率舰队到日本,要求这个封闭的岛国开放口岸。这事比较难办,当年俄使列扎诺夫携带国书,死乞白赖地等了半年,最后还是被驱逐。普兄与美国的使节佩里差不多同时抵达日本,都带着打开日本市场的使命,态度则大不一样:“佩里令黑船排开,始终摆出一副威吓的姿态,而普嘉琴则显得更为绅士。”(和田春树《日俄战争》第46页)他们知道这位绅士也是带着炮舰来的,却不一定知道他作为海军上将有权指挥调动俄远东海军,不知道老普是一个玩弄外交权谋的高手。

沙俄与英法联军的北太平洋之役,除了穆拉维约夫预先筹划并亲临指挥外,普提雅廷也给予密切关注和具体参与。1854年春天,由于担心在日本的俄国舰队受到攻击,沙皇命他率领所属舰只转移到黑龙江沿岸。普提雅廷不顾自身安危,派出“奥利乌查号”战船增援堪察加,同时通知涅维尔斯科伊做好迎敌准备。与涅队的动辄发火、向不属于他管的人下达“命令”不同,职位更高的老普要温和得多,只是建议南库页的布谢中校率部撤离,说:“如果这一建议与您的长官的特别命令不相悖,可把穆拉维约夫哨所撤销。”作为一个战斗民族的将领,他与穆督一样不轻言败,打算与英法联军好好干一场,但自知海上实力不济,懂得收缩和放弃。布谢本来就不愿意违抗指令在最南部的阿尼瓦湾建立据点,接到后立刻将部队撤出。

普提雅廷胆大心细,视野开阔,谋划长远。奉旨撤离日本沿海时,他并没有急匆匆直奔黑龙江口,而是与海军中校波谢特、著名作家冈察洛夫乘坐“巴拉达号”巡航战船绕道朝鲜,贴岸向北航行,在靠近朝鲜边界的地方,发现一个开阔的、可容大型船舶避风的海湾,命名为波谢特船长湾。其是彼得大帝湾的一部分,为后来强取海参崴埋下伏笔。俄外务部开始只许在河口湾北部设立冬营,对涅氏占领庙街极为恼怒;后沙皇批准进占奇集和迭卡斯特里湾,连穆拉维约夫也觉得应到此为止,可涅氏又沿鞑靼海峡向南推进到康士坦丁湾,设立哨所;而普提雅廷此行,发现乌苏里江滨海地区几乎无人管控。侵略者的贪欲是无止境的,目光所及,接着就会伸出爪牙。穆督与老普在康士坦丁湾的皇帝港晤面了,实际上不太合拍,老普已下令在皇帝港迎击敌军,多艘俄舰展开密集部署,老穆觉得还是迭卡斯特里湾较好,有多处岬角之险可据,还可以得到奇集驻军的支撑。军事上当然是总督说了算,老普也不固执,两人乘快艇巡视了河口湾与鞑靼海峡,商议各舰进入黑龙江口躲避事宜,然后各自离开——穆督乘船到阿扬港由陆路回伊尔库茨克,老普则返回日本继续谈判和过冬。

1855年春季的普提雅廷可谓两头忙:在艰难背景下推进对日交涉,同时记挂着与英法联军的对抗。看来俄国使节会携带不少金银,旗舰在日本安政大地震的海啸中沉没,老普赶造了一艘取名“赫达号”的纵帆船,并租用两艘美国商船,以便撤回堪察加上的士兵与家眷。他亲自乘船去彼得罗巴甫洛夫斯克,得知舰队已经撤离,便折回鞑靼海峡。夜间通过时浓雾迷蒙,几乎与封锁海峡的英舰相撞,英军还以为是自家舰只,慌忙鸣笛开灯,“赫达号”穿行而过,真是命大撞得天钟响。

当年8月初,普提雅廷率波谢特中校等乘“希望号”溯江上行,这是第一艘上溯整个黑龙江的蒸汽轮船,也是一次几乎送命的悲惨旅程。作为一个有经验的远洋航海家,老普早早动身,带足了粮食、武器等必需品,期期以为会享受一番夏秋江色。孰知仅6马力的“希望号”动力不足,加上乘坐数十人,以及大量辎重,还要拖着一艘装满木材(燃料)的大艇,行走如蜗牛,约两个月才到松花江口。三姓守卡清兵抵近拦截检查,俄人态度傲慢,对付几句即行通过。黑龙江上游水位较低,河道上有许多沙堆和浅滩,船行更慢。经过瑷珲城时已见冰凌流下,抓紧赶行,正遇上顺江而下的俄船,告知前面河道已开始结冰,只好一起返至瑷珲靠岸宿营,一夜之间河道封冻,不管是上溯还是下驶的船,都被冻在江面。老普命属下向清方请求借马,说是有紧急公文要递送。副都统富勒洪阿前往安抚,告知不得在境内陆上行走,不能借给马匹,只可在江边住下来,等到明年开冻再起行。咸丰帝得悉后,对这种坚定的处理方式很欣赏,御批:不得让俄人在陆地行走,不许擅离江岸,就在江边搭几座帐篷,派官兵看守照料,等春天解冻后赶紧驶离。谕旨还要求明确告知俄国人,黑龙江是中国的内河,以后不得再擅自航行。

谕旨与奕格的奏折都没有提到普提雅廷,应是他并未出面,或对身份严格保密。急欲赶回圣彼得堡的老普,当然不会老老实实在江畔待上一个寒冬,几天后就决定沿陆路回国,富勒洪阿以路上危险加以阻拦,老毛子根本不听。奕格奏报:

将隔两日,忽然夷人俱各找见富勒洪阿,嚷称伊等公文紧要,迟延日限,性命难保,立时就要由冰岸启程上行。该员再四苦劝:时至隆冬,中途并无村庄,倘遇大雪,断绝口食,冻饿而死,那时尔等国王、官员等岂不含怨本省。夷人回言现有干粮,不致冻饿。仍再四安慰,该夷皆有怒色,若不放行,伊等就要自戕身死。当时万分无奈,始将夷人由江边俱各放行。

这些内容,自然来自黑龙江城副都统富勒洪阿的报告。前奏曾对皇上说将老毛子拘管在江畔,皇上也下旨不许其走陆路,以防窥测,可他们说走就走,拦阻便发怒,只好放行。至于俄国人说不放行就自杀云云,纯属瞎编。老普一行历尽艰险,九死一生,总算进入俄国境内,对黑龙江的印象实在是糟糕之极。

大清官员的奏报会有很多水分,如这位富勒洪阿,似乎对俄人很严苛,而穆传中则说俄人遇到困难时,是他冒着得罪上司的风险给予资助,“供给马匹粮食,而且拒不接受任何报酬”,并将此举归因于自己的威望,说他曾盛赞“尊贵的穆拉维约夫将军素以公正不阿,严守信义,刚毅过人闻名,使我黑龙江沿岸庶民称颂不已”,不知从哪里来的,大为可疑。若说富副都统在普提雅廷遭难时给予帮助,应是有的,皇上的旨意也要求照顾好困于江上的俄国人。(待续) 普提雅廷边疆