一封检察官公开信的回响

作者:三联生活周刊 文/董冀宁 摄影/蔡小川

文/董冀宁 摄影/蔡小川

没有征兆的杀子事件

付雷说他控制不住自己不去想关于杨苏的事情。有时候眼睛一闭上,那个身影就浮现出来。“如果一切顺利,杨苏今年已经4岁了,应该上幼儿园了。苏州吴江外地人多,多半不会有人欺负他,适应起来应该也还不错……”

杨苏这个名字,他是在作为吴江区检察院未检科的检察官时听到的。而这个名字的主人,已经在2018年1月的一天被患有精神病的母亲亲手勒死在出租屋内。他的人生,永远停留在距离3岁生日还差13天的那一刻。

悲剧发生一年后,我来到苏州,这里已经连着下了一个星期的雨。从吴江区出发,开车20分钟到达同里古镇,经过一个有着中国结雕塑的小广场,再穿过一片菜地,就到了一年前出事的浩浪小区。

“杨苏是一个多漂亮的孩子啊。”好多人惋惜地对我说。在人们的描述中,两岁的他有着尖尖的下巴和大大的眼睛,符合江南传统审美对男孩子清秀的期许。当然,这样的评价也可能因为这个年龄的小男孩,还来不及向人们展露聪慧或是顽皮。小区内一家杂货店店主回忆说:“每次见他都是安安静静的,很乖地跟着他妈妈。”

从2013年起,在近5年的时间里,杨艳姣先后换了数次住处,但都没有超出吴江同里南侧相邻的几个小区。这里的房子大都是附近村庄改造的回迁房,三层的小洋房当地村民住不过来,一般就会出租,一个单间的租金每月只要三五百块钱。丁龙弟是最早认识杨艳姣的人之一,2013年,他家刚刚装修好,杨艳姣就来找房子,他记得杨艳姣那时还有工作,就在附近的工厂上班,当时还没有杨苏。

尽管在这附近住了很久,但对于杨艳姣,邻居们也只有碎片化的记忆。有的人记住了她“跟谁也不来往,整天待在家里,叫打麻将也不打”;还有的人记得她的短发,“就是那种板寸,第一次见面我以为是刚放出来的劳改犯人”;更多的人只记住了一点,“是不是那个一个人带娃娃的女人?”。

尽管在这附近住了很久,但对于杨艳姣,邻居们也只有碎片化的记忆。有的人记住了她“跟谁也不来往,整天待在家里,叫打麻将也不打”;还有的人记得她的短发,“就是那种板寸,第一次见面我以为是刚放出来的劳改犯人”;更多的人只记住了一点,“是不是那个一个人带娃娃的女人?”。

没有人知道孩子的爸爸到底是谁。付雷在公开信中提到警察曾在杨艳姣的朋友圈中发现过一张杨苏和一个男人的合影,但是最终并没有找到那个男人。杨艳姣的弟弟杨广飞说,从2014年10月发现怀孕,直至孩子出生,家里人始终也问不出孩子的父亲是谁。

丁龙弟的老婆记得,杨艳姣大概在她家住了不到一年,2014年秋天,她突然提出要搬出去,并且谢绝了挽留。在离开前不久,她曾听到杨艳姣在电话中和一个男人爆发了激烈的争吵,“大概意思是说她怀孕了,那个男人让她把孩子打掉,但她坚持要生下来”。

随后大概半年,她没见过杨艳姣,再见到她时,是在附近的农贸市场里碰见她也来买菜。这时杨苏已经出生了。“她当时和我说,她就住在隔壁小区,那个男人给她付了半年房租,然后就不管她了。说这话的时候,她的神色好像也没什么异常。”

再后来,2017年底,她以为大概是那边房子到期,杨艳姣又搬回了浩浪小区,虽然没有继续住在丁龙弟家,但因为两家孩子年龄相仿,丁龙弟的老婆偶尔会招呼杨艳姣过来拿点吃的,或者简单地聊聊天。

尽管始终没有融入村民的集体生活,但人们也都说,杨艳姣并不让人觉得是那种会令人害怕或者厌恶的疯女人。平时见面他们也会打招呼,杂货店老板也能经常见到杨艳姣带着杨苏来买吃的。“别的不好说,但至少看起来,谁也不能说她不爱自己的孩子。”一位邻居说。

当不幸即将发生时,大多数人显然并没有什么意识。事发前,丁龙弟的老婆最后一次见杨艳姣,两人在房子前面的路口碰巧遇见,她听一起打麻将的麻友说杨艳姣最近经济状况不太好,好几次见她买大袋的馒头回来吃。她问杨艳姣要不要跟她回家给孩子拿点零食什么的,杨艳姣说回头去。4天后,还是在去打牌的路上,她却听说杨苏死了,而且是被杨艳姣掐死的,“一时惊得说不出话来”。

当不幸即将发生时,大多数人显然并没有什么意识。事发前,丁龙弟的老婆最后一次见杨艳姣,两人在房子前面的路口碰巧遇见,她听一起打麻将的麻友说杨艳姣最近经济状况不太好,好几次见她买大袋的馒头回来吃。她问杨艳姣要不要跟她回家给孩子拿点零食什么的,杨艳姣说回头去。4天后,还是在去打牌的路上,她却听说杨苏死了,而且是被杨艳姣掐死的,“一时惊得说不出话来”。

那是2018年1月13日,周六,根据《苏州日报》记载的当天天气,多云,最低气温零上1摄氏度。苏州冬天干冷,非雨非雪,这算是个寻常天气。丁龙弟的老婆正准备去打麻将,忽然看到人们都往389号涌去,然后她听邻居说,“杨苏死了,被她妈妈掐死了”。

浩浪小区389号的房东邹荣生比这些人更早知道消息。提交给法庭的证人笔录显示,大概15点多,其接到杨广飞的电话,说姐姐有可能要带着儿子自杀,他本人正从上海赶过来,让其赶快先去屋内看看。但当时杨艳姣一直堵着门不开,称只有弟弟杨广飞到了才会开门,邹荣生只好先报警。

后来,杨广飞比警察先赶到,杨艳姣打开了房门,当时杨苏已经躺在地上一动不动了,而杨艳姣就坐在旁边。时隔一年,邹荣生拒绝再次回忆当时的细节,他的女儿告诉本刊记者,由于父亲当时直接看到了这一幕,致使很长一段时间精神一直处于崩溃状态。

根据警方向法庭提交的破案经过,事发当日15时44分许,吴江区公安局同里派出所接到邻居报警,称杨艳姣在自己屋内殴打小孩,赶至现场后,发现小男孩被丝巾勒住脖子,送医后抢救无效死亡。法医鉴定报告证实,被害人杨苏符合被勒颈引起呕吐,呕吐物吸入气管致窒息死亡。

被错过的细节

被错过的细节

付雷是4月1日从当地公安部门手上接到这个案子的。

作为吴江区检察院未检科的检察官,他专门负责处理未成年人犯罪和未成年人受侵害的案件。起初他也没觉得这个案子有什么特别的,“干这个工作,经手的像什么子女弑父、性侵未成年人的案子见得实在太多了,案情本身很难触动我们”。

检察官的工作要求他抱着一种职业的态度去调查,搞清楚案件中的事实和证据才是第一位的。

最先触动他的是一个细节——他看到警方提交上来的材料里写着,出事当天中午,杨艳姣刚刚因为在外面晕倒被警方送回家,据说晕倒是因为带着杨苏在外面走了整整一晚上。那一瞬间付雷想到的是,“杨艳姣不是一座孤岛啊,这不是当天还有人发现她不正常吗?”。

如同蝴蝶效应,越来越多之前被忽略的细节呈现在付雷面前。房东邹荣生的证言提到,就在出事前两小时,当天下午1点,杨艳姣在房屋里烧东西,被其扑灭并清扫……邻居闵文姝的证言里则说,杨艳姣经常在出租房里哭,也经常在夜里打骂儿子……邻居们曾听到耳光声,也曾听到杨苏哭喊说:“妈妈,我要脸的,我有脸的。”

付雷坐不住了,他说他忽然下意识地就有了愧疚感。“我们是不是错过什么了?”

接着他看到了警方笔录中杨艳姣对作案动机的描述——“我感觉到空气中有毒气、水里也有人下毒,我感觉快没有办法呼吸了……我一想到我死后杨苏没有人照顾,就觉得他很可怜……所以我就想让他跟着我,不要继续受苦了。”“这不就是受迫害妄想症的症状吗?”拥有国家二级心理咨询师资格的付雷脑袋里“嗡”的一声。

杨艳姣的精神病鉴定是直到出事后才强制去做的。在公安机关对杨艳姣采取强制措施后,苏州市广济医院司法鉴定所出具的精神医学司法鉴定意见书证实,杨艳姣本次作案既有精神病性症状作用,又有现实因素影响,系混合动机驱使所致,作案时辨认和控制能力削弱,处于精神病状态,作案时有限制刑事责任能力。

有一些事是在更晚的时候搞清楚的。比如杨艳姣在2017年底搬回浩浪小区,邻居们以为是正常的租约到期,实际上在之前长达半年的时间里,杨艳姣和杨苏都处于流浪状态。杨广飞的证词中提到,生孩子后的杨艳姣便不再上班,是家里人给钱养着她。2017年10月,是苏州火车站的警察打电话告诉他,杨艳姣已经带着孩子在火车站逗留了几个月,他才赶过去在同里镇浩浪小区租了房,安置了杨艳姣。

有一些事是在更晚的时候搞清楚的。比如杨艳姣在2017年底搬回浩浪小区,邻居们以为是正常的租约到期,实际上在之前长达半年的时间里,杨艳姣和杨苏都处于流浪状态。杨广飞的证词中提到,生孩子后的杨艳姣便不再上班,是家里人给钱养着她。2017年10月,是苏州火车站的警察打电话告诉他,杨艳姣已经带着孩子在火车站逗留了几个月,他才赶过去在同里镇浩浪小区租了房,安置了杨艳姣。

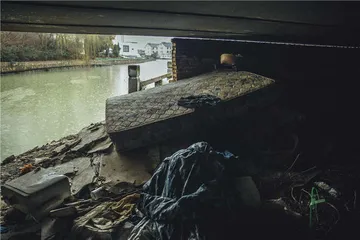

杨家一位亲属告诉本刊,当时杨艳姣和儿子就在路边一个桥洞里搭帐篷,帐篷旁边还竖了牌子,杨艳姣拿毛笔写着,孩子出生之后父亲偷了他的什么出生证明,要抢她的孩子之类的内容。

这些年,除了在上海打工的弟弟杨广飞隔三差五地前来探视一下,给点钱,很难说杨艳姣作为单亲妈妈从家庭当中获得了怎样的支持。上述亲属告诉本刊,杨艳姣生育时,其母曾短暂地照顾过几天,不过家里对这个孩子终归会有一些偏见。付雷记得在审查起诉阶段他曾向杨艳姣的父亲了解情况,杨艳姣的父亲直截了当地说:“我这个女儿有神经病,该怎么判就怎么判吧。”

家人们并没有为杨艳姣聘请律师,吴江区法律援助中心为其指派的周晟律师告诉本刊,在开庭前,他甚至都没有联系上任何家属。也因此,在三次与杨艳姣的会面中,他虽然尽可能地试图询问杨艳姣这些年的经历和感情遭遇,试图更好地理解其行为和动机,但所获得的信息终究有限。

周晟说,杨艳姣自始至终拒绝承认儿子的死亡。在会面中,每每提及儿子的死,杨艳姣的情绪总会崩溃。而付雷检察官在提审时,问及杨艳姣的家庭关系,杨艳姣会说,我和家人早就断绝关系了。

尽管付雷曾坚持提出应该找到孩子的父亲,对其作为受害人亲属尽到告知义务,但由于杨艳姣本人不配合,以及公安机关无权对法律上无明显过错的人采取强制措施等规定,最终没有找到。

有邻居提到,即使在没有流浪之前,也经常能见到杨艳姣在小区里晃悠。在邻居们口中,丈夫的身份和住处有各种各样的版本。“无论是不顾劝阻把孩子生下来,还是动不动跑到别的小区里晃悠,或是竖那个牌子,肯定她还是希望把那个男的逼出来。”一位长者对着聚拢的人群分析。

可真的能有人走入杨艳姣的心灵深处吗?当母子二人在火车站逗留数月的时候,她是希望遇见谁吗?当她半夜带着杨苏走了一夜的时候,是否下意识里希望引起谁的注意?当她骂儿子没有脸的时候,是否也是在责备自己……

事发当天,杨广飞之所以能从上海赶过来,是因为杨艳姣提前给她父亲打电话托孤,父亲赶忙让杨广飞去看看,但最终杨艳姣还是没能等到弟弟过来。在律师的一份会见记录中,杨艳姣似乎为自己的行为做过“解释”——“我的父母都年迈了,我的弟弟马上要组成自己的家庭,谁又能照顾我的儿子呢?”

2018年4月26日,案子进入审查起诉阶段。实在压抑得难受,付雷在一封给杨苏的公开信里,写下了这个未曾展开的生命的故事:关于生命的平等与不公,关于剥夺父母监护权的谦抑与必要,关于职业的可为与不可为。信里流淌着一种淡淡的无力感,他写道:“悲伤就像漫堤的河水,缓缓地将我淹没。”

10月9日,案件在苏州市吴江区检察院一审开庭,法庭判决被告人杨艳姣犯故意杀人罪,判处有期徒刑13年,剥夺政治权利4年。在庭审现场,杨艳姣并没有认罪,坚称没有杀死儿子。之后,家属及杨艳姣本人未提起上诉。付雷告诉我,这是第一次,他觉得判决是一个“无用的东西”。

不让下一个杨苏死去

不让下一个杨苏死去

“无力感你知道吗?”哪怕时隔一年,再提起这个案子,付雷手上的烟还是一根接着一根没有断过。

我在案件判决结果出来后联系付雷,他说,和民政部门就流动困境儿童的保护做了一些预防和监测机制。“是因为这个个案推动的。”我的心头一暖,没想到那封信在一年之后还有回音。但不一会儿,他又发来一条短信,说:“也别太乐观,还只是雏形,有很多具体的困难。”

付雷在检察官岗位上已经工作了20年,对自己的职业有着严谨的信仰。他告诉我,在法律界,律师意味着权利,法官意味着公正,而检察官所独有的特质或许可以称之为正义——检察官在法律运行中负有监督职责,一个优秀的检察官,要洞察案件中的一切经过,给予法院合适的量刑建议。对于证据不足的案子,要退回公安机关补充侦查;而对于判决过轻或过重的,要向法院提起抗诉。而最能体现这种价值的象征性时刻,莫过于在恶性、复杂的刑事案件中,检察官作为公诉人代表国家对犯罪嫌疑人提起诉讼,参与庭审。

第一次见面,我下意识地打量他,个子不高,脑袋挺大,天然有种亲和力。未检科科长李冬梅向我描述过付雷在法庭上参与法庭教育,口若悬河滔滔不绝,让未成年嫌疑人连连忏悔的画面。有的未成年人违法犯罪后,家长见到孩子暴跳如雷,付雷会先训家长:“孩子的问题都是你们家长带的。”这是他最常说的一句话。

可他在面对杨苏的案子时,忽然就感觉到无力了。他给我看北京青少年法律援助与研究中心张雪梅团队于2014年末发表的《未成年人遭受家庭暴力案件调查与研究报告》中的一组数据,未成年人遭受的家暴中,超过七成的施暴者是亲生父母。国内一家媒体通过对新闻数据库和裁判文书网的检索,发现近10年,至少有1006起针对未成年人的家庭暴力被媒体报道或出现于法律诉讼,这其中有448个孩子遭受暴力死亡,几乎平均每周都有一名未成年人死于家中成年人之手。

“基于未成年人权益保护的理念,如果能够提早发现这些线索,意识到杨艳姣患有精神类疾病,通过公益诉讼,必要的时候撤销父母的监护权,其实完全有可能避免类似悲剧的发生。”付雷在那封公开信里也提过类似的理念。

但他同时也明白,检察院是一个后置的机构,很难掌握小而微的线索。从程序上讲,不发生刑事案件,公安人员不将案件移送至检察院,检察官就很难了解事情的经过。“尤其是像杨艳姣还属于外来人口,杨苏属于流动困境儿童。”另外,如果没发生刑事案件,检察机关也很难采取强制措施,比如随便给人做精神鉴定。

但总得做点什么。10月份,判决下来后,付雷和李冬梅检察官跑遍了吴江区所有可能跟流动困境儿童救助相关的单位,民政、妇联、政法委的综治办、公安的网格化管理中心、社区、村委会……一家家地递材料、调研,看是否有合作或者信息共享的可能。材料的名字就叫作《针对流动困境儿童的预防和监测机制》,一开头就讲杨苏案。

有的想法有现实困难,付雷自己也知道。“比如我们现在提出的国家亲权,像欧洲一些国家,只要举报父母虐待儿童就先把小孩保护起来,父母慢慢等着培训、考察吧,考察合格才能把孩子领走。但这需要钱和人啊。”

有的想法有现实困难,付雷自己也知道。“比如我们现在提出的国家亲权,像欧洲一些国家,只要举报父母虐待儿童就先把小孩保护起来,父母慢慢等着培训、考察吧,考察合格才能把孩子领走。但这需要钱和人啊。”

有些部门委婉地复函,付雷一看,通篇全是“意识”“思想”“学习”,没提经费、制度和负责人,觉得没戏。结果负责沟通的同志又联系他,“我们觉得你们那个事很有意义,要不就在现有的制度下,先让居委会、村委会去对这些个疑似有精神问题的单亲妈妈做一个排查,你们看行不行?”。付雷想了想,觉得饭总得一口一口地吃,能带来点改变不妨一试。

去年年底的时候,吴江检察院未检科又接了一个疑似患有精神疾病的单亲妈妈单独带着女儿的案例——一位母亲报案称,邻居家一个60岁的老头儿性侵自己5岁的女儿。未检科查阅了所有的人证、物证,觉得证据不足,不构成性侵,而且小女孩将整个过程描述得过于详细,怀疑被教唆。结果和这位母亲接触下来发现,她也是刚刚经历了一段感情破裂,情绪很不稳定。

未检科如临大敌,他们动用私人关系联系了某精神医院的一位医生,努力说服家属尽量先带着她去看一下,做一个评估,还拜托街道办和社区人员定期回访。在一套行之有效的机制投入前,只好先这样特事特办,付雷说:“大家实在是害怕再发生一起杨苏案。”

在那封公开信的最后,付雷说,以后“杨苏”这个名字,会是吴江未检科撤销监护权类案件的代称。“如果说杨苏案还有什么意义,我希望它能避免下一个杨苏死去。”

(为保护受害人隐私,杨苏为化名) 精神病付雷杨苏法律违法犯罪法制检察官