刘野的中年童话

作者:薛芃 复调和梦境

复调和梦境

2018年底,刘野在上海办了一次个展。那一段时间,上海西岸艺术博览会、Art21艺博会吸引着全世界艺术圈的目光,几乎所有相关从业者都扎堆上海,人们捏着酒杯,穿梭在各大展览的开幕酒会之间,将2018年的当代艺术氛围推向了高潮。

刘野个展“寓言叙事”选在离静安寺不远的Prada荣宅举办,这是策展人乌多·蒂特曼(Udo Kittelmann)的建议。荣宅本是清末民初中国企业家、“面粉大王”荣宗敬的家宅,2017年10月,修缮后的荣宅正式面向公众开放,很快就成了新晋的“打卡地标”,宅内朱红浅碧,珐琅砖与藤蔓装饰相衬,处处透着旧上海滩的风韵。乌多正是看中了这份历久弥新的昔日荣光,他拒绝传统的“白盒子”式的展览空间,希望刘野的画在这座老建筑中产生新的化学反应。

乌多是德国柏林国家美术馆馆长,在德国当代艺术领域颇有声誉,曾担任过第55届威尼斯双年展的策展人。他挑选了刘野的30件作品展出,创作年代横跨从1992年到2018年近30年,但又称不上“回顾展”,策展人并没有以时间为线索梳理刘野的创作历程和风格变化,而是选择了不少小尺幅作品,更多考虑到画面与环境之间的呼应。

我第一次看展是夜场。夜幕降临,恒隆广场更加热闹,这里是上海有名的奢侈品集中地,转过街角走到陕西北路,大都市的喧嚣减弱了几分,老上海街道的精致气息透了出来。除了开幕式,很少有展览会在晚间对公众开放,但荣宅展览的夜场无疑是个加分项。在灯光中,老宅更显出历史的沧桑感,这种沧桑感一边烘托着画中阮玲玉、张爱玲的忧思,另一边又跟匹诺曹、米菲兔这些可爱的形象形成对比,让人陷进了时空交错的遐想中。

我第一次看展是夜场。夜幕降临,恒隆广场更加热闹,这里是上海有名的奢侈品集中地,转过街角走到陕西北路,大都市的喧嚣减弱了几分,老上海街道的精致气息透了出来。除了开幕式,很少有展览会在晚间对公众开放,但荣宅展览的夜场无疑是个加分项。在灯光中,老宅更显出历史的沧桑感,这种沧桑感一边烘托着画中阮玲玉、张爱玲的忧思,另一边又跟匹诺曹、米菲兔这些可爱的形象形成对比,让人陷进了时空交错的遐想中。

自早期开始,刘野的画就有很鲜明的个人标签,可爱的卡通形象,纯度很高的大面积背景色,童话中有点小诙谐、小邪恶,画中人物总带着孤独而忧郁的灵性,不激烈不极端,有秩序也有平衡感,温温吞吞的一个个彩色的梦。

建筑与作品之间相互衬托、彼此互文的视觉关系是这次个展最为人称道的亮点。刘野对此也颇为得意:“在这个空间里,建筑本身并不只是一个容器,而是与作品在对话,两者都是主角,分别是两条线,就像音乐中的复调一样,两个旋律交错呈现,有时是一样的,有时是相互对比的。”

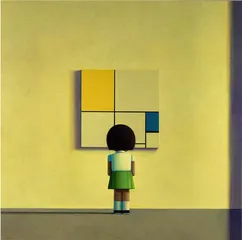

视觉上的对撞之外,乌多更想说的是刘野作品中东西方文化的碰撞。“刘野是那种不多见的能够游走于东西方文化之间的艺术家,他的画面之中除了中国的种种痕迹,也有蒙德里安、米菲兔、匹诺曹。这让我从一开始观看他的作品时便印象深刻且没有陌生感。”在刘野的画中,可以看到各种各样的表现对象,他几乎什么都画,邓丽君、齐白石、切特·贝克,竹子、书本、花卉、麻雀、建筑。他不拘于内容,而是把所有这些都通过自己的编码程序,转化成刘野式的语言,最终输出成统一的个人风格。因此,刘野的展览是一个闭合的系统,看他的作品就好像走进了一个主题公园,他营造出一个梦境,供人暂时逃离现实。

我们约在刘野的临时工作室见面,北京的东北五环开外,那一片聚集了不少艺术家。去年,刘野在自己住的小区买了另一套房子,用来做工作室,终于结束了多年来租房画画的状态。一进工作室,前厅里摆了张乒乓球台,这是他平时的体育项目,有时也会约上朋友一起打打羽毛球。因为左眼弱视的缘故,打球时的很多判断都依靠经验和直觉,这一点在面对画布时也一样。

一路走来,刘野都挺顺的,不像很多艺术家有道不尽的坎坷故事,作品中也会带着些伤痕的影射,刘野的画中很难看到这种情绪,他不愿将过多的情绪放到作品中,取而代之的是更平和的画面。

刘野出生在1966年,地道的北京人。父亲是儿童文学作家,母亲是语文老师。刘野回忆说,小时候爱写,但父亲总不让他写,说“写作太危险了,你不能当一个作家,但可以当一个画家”。他记得小时候家里有很多书,书里有各种各样的插图,他没事就翻着玩。因为“文革”的关系,后来父母把这些书都藏了起来,但他还是能找出来一些。儿时看的书对他的影响很大,像《马雅可夫斯基选集》里的插图,那时候能看到这样的书的孩子很少。

刘野出生在1966年,地道的北京人。父亲是儿童文学作家,母亲是语文老师。刘野回忆说,小时候爱写,但父亲总不让他写,说“写作太危险了,你不能当一个作家,但可以当一个画家”。他记得小时候家里有很多书,书里有各种各样的插图,他没事就翻着玩。因为“文革”的关系,后来父母把这些书都藏了起来,但他还是能找出来一些。儿时看的书对他的影响很大,像《马雅可夫斯基选集》里的插图,那时候能看到这样的书的孩子很少。

15岁时,刘野考上了北京工艺美术学校学工业设计。如果说父亲的儿童文学影响和小时候看文学插图的记忆成为后来创作卡通形象的一个影子,学设计就开启了他对形式的探索。在工艺美校学习,相当于学了一个“二手的包豪斯”,包豪斯推崇理性、科学、简洁的现代设计,又讲究设计、建筑、艺术之间的共通,再加上那时是中国平面设计的一个黄金时代,这种讲究平衡感的审美态度几乎体现在了刘野后来的每一件作品中。

从工艺美校毕业后,1986年,刘野考上了中央美院壁画系,读了三年,没等到毕业又去了德国读书。

1989年底,飞机降落东柏林,那时柏林墙还没倒,刘野要穿过一个特别长的铁丝网去西柏林读书。

德国的留学之旅为他打开了一扇新的大门,他开始成体系地接触西方艺术,那些曾经只出现在画册中的艺术家也都不再遥远。他回忆在柏林看过一次安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)的个展,那种巨幅作品的视觉冲击是远远超出想象的,这是看多少画册都感受不到的,后来他一度着迷于这种巨大尺寸的抽象画,也试着学习基弗,在颜料中掺上水泥作画,进行着各种各样的实验。

真正开始形成个人风格的作品出现在90年代初,作品中有自己的形象,有超现实的元素,有对古典的致敬,也有异乡求学的孤独感。刘野说他的画从一开始就不愁卖,在德国的第一批作品画出不久,就被画廊老板看上了,他可以每个月从画廊那里拿到1200马克的资助,这远比一学期800马克的奖学金多,他不用再打工赚钱了。

讲故事的人

讲故事的人

我依旧很好奇,在找到自己的绘画语言之后,刘野又是如何成为一个用绘画讲故事的人?

在展览前言中,乌多特别提到了本雅明对讲故事的人的珍视,他说:“讲故事这门艺术已是日薄西山,要想碰到一个能很精彩地讲一则故事的人是难而又难了。”

绘画的叙事性其实是一种很古典的做法,这或许也与刘野钟爱北欧文艺复兴艺术有关,尼德兰艺术家们不仅是炮制细节的高手,也是讲故事的大师。刘野早期画海军、画天使、画自己,都尽可能去定格一个瞬间,让故事停留在一个动态的时间点。再后来,他开始把抽象画家蒙德里安放到作品中,开始画更单纯的人物肖像和卡通形象,画面越来越干净,背景也简化了,他试图把情绪凝固到画面里,讲故事变成了讲情绪,但一个瞬间的情绪背后,可能藏匿着更多故事。

2006年,全球艺术市场进入了一个爆炸式发展的阶段,刘野的画也一再被拍出高价,他的知名度越来越高。此时他的作品已经完全形成了个人化风格,也是在这个阶段,人们总把他的作品跟“童话”挂钩,单纯明媚的背景颜色,再加上卡通画的可爱人物形象,又有点哀伤,观众总会不自觉地带上一颗悲悯之心去看他的画,又能从中得到对现世的慰藉。

2019年2月17日,最新一期的美国《时代》周刊在封面报道中探讨了“为什么艺术是我们这个时代的解药”这个问题。这个问题的提出,其实是对应了去年《时代》的“乐观主义”特刊,去年解答的是何为乐观主义,而今年继续这个话题,讨论如何做到乐观主义,有何种途径,答案是,艺术就是这种途径。报道中说,面对紧张的时局和巨大的压力,我们总是处于偏执、贫穷、不公正、创伤、怀疑、绝望之中,但总有那些隐藏着的被遗忘的快乐或未被记住的和平是与美相关的,参与不是沉浸在恐惧和分离中,而是共享知识、认可和满足。艺术推崇的正是这一切,绘画、音乐、电影、戏剧都有这种让人乐观的功效。

在看到这一期杂志时,我很快就想到了刘野的画和与他的谈话。人们归根结底是想要美的,要美好的事物,即使要不到,也得短暂地跳进艺术里逃避一会儿。

我还是想给人提供一种美好

我还是想给人提供一种美好

三联生活周刊:你的作品会大面积使用纯色,而且有些饱和度很高,比如早期比较重要的“红色系列”。你是怎么理解颜色的?

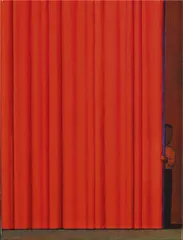

刘野:90年代末开始,红色的画面比较多,其实也有不少作品的主色调是黄色、蓝色,但为什么红色画面给人印象最深?因为红色是最能让人记住的颜色,比如你面前的画有5张红色调、5张黄、5张蓝,看完之后视觉上留给你的印象可能是,你觉得有7张红色调的画。

我对纯色的使用主要想它们和情感共同作用产生歧义,增加复杂性。比如:红色可以是表现忧郁的,黄色是安静的,蓝色是兴奋的。

我早期的很多作品常常确定好一个纯色调,然后展开工作,我会让这个颜色在画面中占有大部分面积,有一些其它颜色做为对比和调和,它们总会是多数和少数的关系。占少数的颜色会和占多数的颜色产生冲突,但我觉得这种冲突增加了画面的丰富性和复杂性。

纯色是能量过剩的表现,是令人兴奋的,也是容易产生疲倦的,就像尖锐的高音和沉重的低音,音乐不能只有高音和低音。我最近十几年的作品多数是灰色调的,灰色是晦涩和暧昧的,是令人叹息的,是清净的和超脱世俗的。灰色使你联想起时间的绵长,是内容的的层层叠叠,是光线的多次折射,是你中有我,我中有你。之于我,灰色调是激情过后的冷静。

三联生活周刊:很多人都觉得你的画是忧郁的,这种情绪是你的本意吗?

刘野:他们老说我的画有一种“淡淡的忧伤”,可能有些作品有忧郁的情绪在,但我不追求这个。我更追求一种没有明确情感倾向的表达,我会尽量避免那种特别高兴或是特别痛苦的情绪,我想找到一个常态,就跟建筑似的。好的建筑,表情是不能过分的,绘画也是这样。它跟电影又不一样,一部好的电影在这两个小时的观看时间中,要尽可能地将观众带入,但画或建筑对于很多人来说就是一眼或几眼的事儿,却又得经受得住多年的反复观看,所以它的情感因素不能过于强烈,过于强烈会容易使人疲劳。比如一张画特别痛苦,你会一下被打动,但很快就倦了,因为这种相对极端的东西它不是常态。那么我想追求的是不悲不喜,能够延缓观看疲劳感的。

三联生活周刊:你近几年的作品情绪好像更加克制了。

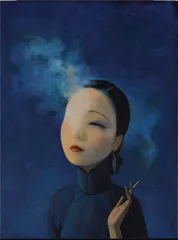

刘野:是的。你看莫兰迪,你看蒙德里安,都是没有表情的。我画的书的系列就是比较后期的,也是没有表情的。但有一个原因是,书本身就是很理性的物。即使我用同样的方式处理人物,也不可能没有情绪在里面。我觉得情绪也很重要,但应该尽量在画面中克制。比如阮玲玉抽烟那张画(《神女》,2018年),我几乎没有给她赋予任何表情,就是一个目光呆滞的女子,但观众还是能从中看到忧郁的情绪。为什么呢?因为你对人物背景有所了解,你把自己的情绪和认知投射进去了。所以我觉得好的艺术就是它能够把所有人的情绪都投射进去,而不是规定你应该有什么情绪。我的工作就是提供一幅画,让你把你的情绪放进去,而艺术家不做任何预设。

三联生活周刊:可能这就是你的作品不仅在艺术市场中很受欢迎,在大众领域的传播度也很高的原因?

刘野:市场这个不好说,我觉得我也没有那么受欢迎。但我发现很多女性喜欢我的画,我不知道为什么。有一次特逗,好多年前的事了,我朋友说我画的东西都特可爱,就画不了那种特苦的,我就不服气,赌气嘛,我说那我给你画一要饭的,这总苦了吧。我一画完自己都乐了,这满身破补丁的一个要饭老头还是看着不惨(《一月的雪》,2005年)。后来我意识到一点,题材不是重点,内容也都是借口,一件作品给人带来的视觉感受还是跟艺术家处理画面的结构、方法、造型这些密切相关。说到底,还是你使用了怎样的绘画语言,这才是本质。

三联生活周刊:你很喜欢建筑,这在你的作品里也有很好的体现,包括那种很理性的画面结构。

刘野:是,因为我画画的时候,老是想着自己在搭一个建筑。其实建筑跟绘画是相通的,我考虑画面构图就有点像做建筑,比如我追求画面的稳定性,就是这个画面结构别塌了,就跟盖房子似的,不能塌了。因为我是学设计出身的,毕业创作做的就是室内设计,也算半个专业。但是建筑真正实践起来,需要太多技术层面的积累,这个我不太行,但欣赏还是可以的,我对建筑有自己的品位和判断,而且我可以从里面吸取养分用到绘画中。

三联生活周刊:所以你还是更倾向于现代主义的理念,就是会很看重画面的形式,对吗?

刘野:我本质上还是一个古典主义者,但是美学层面上是个现代主义者。我并不会用我的东西去否定什么,比如说现代主义者的理念是对之前艺术风格的一种批判和革新,而古典主义者首先是要尊重经典,我觉得我能从古典和历史里学到很多东西,从现代和当代里也能学到很多东西,这么来看,我是挺包容的。

三联生活周刊:现在的创作力跟30岁时相比,是更充沛了还是会有阻碍了?

刘野:精力肯定不如从前了,年轻时的创作,里面是无限的青春的能力,那种能量你根本控制不住,就是年轻吧。但现在对艺术的理解跟那个时候肯定不是一个层次了。做艺术就好像是一个马拉松,它不是短跑,也不是冲刺,它是马拉松,你得不停地跑,得坚持得住。

我特喜欢的一个艺术家,叫卡尔·安德烈(Carl Andre),极简主义和观念主义大师。他说因为人的很多情感是潜意识的,自己不知道,艺术家通过创作和表达可以把自己的这些东西带出来,是一个自然而然的过程。我们工作的时候,其实是非常具体的,比如解决一个颜色的问题、解决一条线的问题,都是很具体的。但这些具体的工作不能太有意识,否则就失去魅力了。

三联生活周刊:什么意思?如何做到不刻意?

刘野:就好像是达利和马格利特的区别,达利就是过于有意识的超现实主义,他的想象力很丰富,画面很精彩,但他太故意了,故意做得古怪;马格利特就是更潜意识的超现实主义,他的很多画都是普通的场景,一条街道或是一个房子,但能够营造出超现实的气氛,非常高级也非常难。

三联生活周刊:你会如何处理自己的情绪和作品的情绪之间的关系?

刘野:我生气的时候画不了画,我也不会用绘画来表达愤怒,因为我觉得艺术对我来讲还挺重要的,就是我得绝对尊重艺术,它不应该成为我发泄的途径,一个情绪出口。我还是想提供给人比较美好和享受的观感。最好是看完我的画你都能原谅你恨的人了,这我最高兴。

三联生活周刊:你觉得艺术是有治愈功能的吗?

刘野:马蒂斯不是说艺术是一把安乐椅吗?我倒不是说一定要是安乐椅,但艺术还是应该给人提供一种美好。谁都会有负面情绪,但不一定要带到作品里去。你看蒙德里安,他的作品是冷静的,你看不出什么负面情绪,但是他经历过两次世界大战,为了避难,从欧洲跑到美国,这些都是在作品中读不到的。所以从这个层面上来说,我对艺术的态度还是很理想化的,它是挺能给人带来希望的。别把艺术降到一个武器的层面,有人说艺术是战斗的武器,还是算了吧,战斗你还是拿别的去战斗,别拿艺术,那样就低了,形而下了,艺术还是形而上的东西。 刘野艺术三联生活周刊