早期留法艺术家:两种现代性诉求

作者:张星云 200多幅绘画作品在展厅中以看似极其简单的方式展出。

200多幅绘画作品在展厅中以看似极其简单的方式展出。

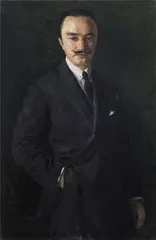

狭长的展厅里,深蓝色的展墙一左一右向前延伸,作品被一幅幅挂在墙上,仔细观察,会发现这些画不仅按艺术家抵达法国留学的时间顺序排序,左右两面墙上的作品风格也明显不同:左边这面墙,徐悲鸿、王如玖以学院派的笔触绘画穿着全套西服的中国人物肖像,郭应麟临摹大幅古典主义油画,吴作人用写实主义技法完美地控制着投射在裸体男模特身体上的光线明暗变化,而常书鸿的抗战逃难题材则将观众拉入深刻的现实主义。

右边,刘海粟的写生风格大胆、浓烈,林风眠用中国画常见的晕染手法画几何抽象的女性形体,潘玉良的人物画有着野兽派生动活泼的造型,吴大羽则明显受到了美国抽象表现主义的影响,至于庞薰琹,则用莫迪利亚尼似的构图来画江南大地的农民形象。

“两面墙展现的就是中国艺术的两种现代性诉求,也是这次展览的主要思路。”本次展览的策展人、中央美术学院副教授红梅告诉我,国内对这些留法艺术家的个案研究已经很充分,但鲜有人将他们作为一个群体来研究,更没有以他们为群体来办展览的。而这次央美从40多家机构,以及诸多私人藏家和艺术家家属处借来作品,才得以重新站在学术的角度来梳理和展示这一批留法艺术家。

“两面墙展现的就是中国艺术的两种现代性诉求,也是这次展览的主要思路。”本次展览的策展人、中央美术学院副教授红梅告诉我,国内对这些留法艺术家的个案研究已经很充分,但鲜有人将他们作为一个群体来研究,更没有以他们为群体来办展览的。而这次央美从40多家机构,以及诸多私人藏家和艺术家家属处借来作品,才得以重新站在学术的角度来梳理和展示这一批留法艺术家。

这些艺术家归国后大多进入大学,成为中国现代美术教育界的重要人物,不仅影响了大部分后辈,也曾纷纷投入时代的洪流进行主题性创作,但本次展览却选择“避重就轻”,选择以这些艺术家在法国留学期间所作自画像、亲友肖像和风景画为主,追溯他们在巴黎学习各类西方艺术风格时进行的探索,并思考他们最终选择不同方向的原因。

巴黎美院与写实主义

巴黎美院与写实主义

1919年5月,徐悲鸿作为中国公派留学美术第一人来到巴黎。他的目标很明确,考取巴黎国立高等美术学院。

作为法国最负盛名的美术学院,巴黎美院的入学考试极为严格。为此徐悲鸿到了巴黎后先是花了几个月时间学习法语,然后进入朱利安美术学院(Académie Julian)学习素描,许多外国艺术学生都将这所私立学校视为报考巴黎美院的预科班。在那里,徐悲鸿每天作画十几个小时,几个月下来,他的素描功底有了很大进步。第二年,经过三轮考试,他以优异的成绩考入图画科。

巴黎美院此时被视为镇守传统的最后堡垒,19世纪中叶的学院派画家多米尼克·安格尔(Dominique Ingres)依然在美院有着崇高的地位。美院也遵循严格的学院派教规,以自然写生、石膏及人体模特的素描训练为教学基础,古希腊罗马神话和《圣经》故事、历史题材依然是当时学院派绘画的主旋律。在成为巴黎美院一员后,徐悲鸿和同学们一样,潜心学习写实主义,他学习了从素描到油画的所有技法,也在卢浮宫和卢森堡美术馆临摹普吕东、德拉克罗瓦、伦勃朗等古典大师的作品。他的法语水平很高,因此还报了艺术史和解剖学等理论课程。

徐悲鸿在1920年发表《中国画改良论》,文中提出“古法佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之”。将西方学院派的古典主义作为一种新的血液和方式注入到中国画之中,实际上他这种想法正是继承自清朝末年以来康有为、梁启超以及陈独秀等主张的要用西方科学改良中国画的概念。

他坚信写实主义在此时正是中国传统艺术转型所需要的技法和方式,将自己整个留学生活中的大部分精力用于与美院老师的交流。1923年,他拜师法国学院派大家达仰(Dagnan-Bouveret),在达仰的独立画室中学习绘画。仅一年时间,他就有9幅作品入选法国官方沙龙,可谓一帆风顺。本次展览便有一个独立单元,专门展出当时巴黎美院老师们的作品,徐悲鸿的老师达仰、弗朗索瓦·弗拉孟、费尔南德·柯罗蒙、阿尔伯特·贝纳尔尽皆在列。

确然,徐悲鸿并不是去法国学习美术的第一位中国人。在他之前,从1911年开始,不仅有吴法鼎和李超士,也有王静远和方君璧这样的女性。然而当徐悲鸿作为官费第一人到达巴黎后,他的这条留学轨迹便成了一种范式,被之后大量的中国留学生所效仿:先在私立美术学院上预科班备考,再参加考试,进入巴黎美院,最后在学院派大师开办的独立画室里进一步习练。

潘玉良就是这样跟着徐悲鸿的脚印一步步走过来的。她1921年获得里昂中法大学的奖学金项目来到法国,先在里昂美术学院学习,然后前往巴黎,进入预考画室,并最终考取巴黎美院。她像当时大量的中国留学生一样,报名时少写5岁,虚报了年龄才得以符合巴黎美院的入学规定。她在巴黎美院待了半年多,才遇到行将毕业的学长徐悲鸿。1924年11月,徐悲鸿将她引荐给了达仰,潘玉良开始师从后者学画。她在巴黎美院学习的一年多时间里,起码就有邱代明、唐隽、张道藩、李金发、吴大羽等十多名中国留学生和她做过同学。

就这样,从1914至1955年间,超过130名中国学生来到巴黎美院学习进修。“尤其是1920至1940年,留法中国艺术生的总人数超过了美国学生和日本学生,成为在法国的艺术留学生中人数最多的群体。”红梅这样告诉我。

就这样,从1914至1955年间,超过130名中国学生来到巴黎美院学习进修。“尤其是1920至1940年,留法中国艺术生的总人数超过了美国学生和日本学生,成为在法国的艺术留学生中人数最多的群体。”红梅这样告诉我。

但实际上日本留学生的数量并没有陡然减少,1920至1929年间,至少有208名日本留学生在巴黎学习艺术,但这些日本学生与上述中国学生的留学轨迹恰恰相反:他们大部分人没有备考巴黎美院,而是住在巴黎蒙帕纳斯,那是学院派之外的自由艺术家聚集地,他们在无入学门槛甚至免费的艺术学校和自由画室学习,大量参加民间艺术沙龙。那时,有另一群中国留学生也过着如这些日本学生一样的生活。

美院之外的现代主义

20世纪初的巴黎被称为世界艺术之都,学院派的绘画之外,马蒂斯、毕加索代表的野兽派、立体主义等逐渐兴起,更前卫的达达主义、巴黎画派、超现实主义也在引起关注,没有什么主义可以一统天下。

只比徐悲鸿晚半年考进巴黎美院的林风眠就不是一名标准意义的“好学生”,他在美院只待了一年。作为“勤工俭学”自费生来到法国后,他先在外省的第戎国立美术学院上了6个月课,在那里他的第一位老师雕塑家耶希斯(Yencesse)告诉他,到了巴黎要走出画室到博物馆中去,并且要学习东方艺术。在巴黎他不仅沉浸在卢浮宫、卢森堡美术馆和现代艺术博物馆里,为塞尚、莫奈、马蒂斯等现代主义绘画所倾倒,还整日带着纸笔和硬面包泡在巴黎吉美亚洲艺术博物馆(Musée Guimet),研究彩陶、汉画砖、唐三彩和瓷器花纹,由此他比大多数中国留学生看到了更多容易被忽视的东方文化遗产。

林风眠的好友吴大羽也是巴黎美院的“坏学生”,念了3个月就离开了,后来他师从法国著名雕塑家埃米尔·安托万·布德尔(Emile Antoine Bourdelle)和立体主义创始人之一乔治·布拉克(Georges Braque)。

比徐悲鸿和林风眠更早到巴黎的常玉则根本没有考虑过巴黎美院,他的理由是:“何必进巴黎艺术学校,那已经是没落的学院主义,大家已经开始舍弃它走向近现代之路。”他成了蒙帕纳斯“大茅屋”画室(La Grande Chaumière)的常客。在当时的社会标准下,巴黎美院和艺术大师们的独立画室地位最高,其次是作为巴黎美院预科班的朱利安美院,在那里学生们主要以临摹经典作品为主,而最低等的便是免费的“大茅屋”,那间简陋的大画室只提供模特供学生们写生,但常玉觉得那里最自由。

庞薰琹就被常玉从朱利安美院拉到了“大茅屋”,他也因此放弃了备考巴黎美院的“标准”计划。后来庞薰琹回忆称,常玉经常一来“大茅屋”就有很多人围着他,因为常玉用毛笔速写,十分钟就能画一张。有时候不画模特画周围的人,不管常玉周围的人是男是女,年轻的或是年长的,他都把他们画成裸女,不但没有人抗议,反而受到极大欢迎。

庞薰琹就被常玉从朱利安美院拉到了“大茅屋”,他也因此放弃了备考巴黎美院的“标准”计划。后来庞薰琹回忆称,常玉经常一来“大茅屋”就有很多人围着他,因为常玉用毛笔速写,十分钟就能画一张。有时候不画模特画周围的人,不管常玉周围的人是男是女,年轻的或是年长的,他都把他们画成裸女,不但没有人抗议,反而受到极大欢迎。

这批寻求自由学习的中国学生还积极投入法国社会,以社团的形式举办展览沙龙。1924年,林风眠、吴大羽、林文铮等人创办了霍普斯学会,并在当年5月于斯特拉斯堡莱茵河宫举办“中国美术展览会”。那段时间蔡元培正好在巴黎,他以筹备委员会名誉主席的身份在开幕式上发言:这次展览中的作品,显示了中国艺术家已经成功地实现了中西传统的融合。

于是从那时起,在巴黎就形成了两个中国留学艺术家群体:一个是巴黎美院的学生们,他们谨遵学院派的写实主义,尤其是巴黎美院中弗拉孟和西蒙画室的中国留学生,都以徐悲鸿为前辈;另一个便是散落在巴黎各个自由画院和美术馆的艺术家们,他们充分吸收最新潮的西方现代艺术,并尝试将它们与中国传统艺术相结合。而这两个群体,便是本次展览的两条展线。

去与留

去与留的选择是大多数留学生都曾遇到的问题,不管他属于其中哪个群体,决定必然会影响一个人一生的道路。

“实际上康有为支持的徐悲鸿一派大多是公费留学的学生,并在毕业学成后回国积极投身祖国建设;而由蔡元培支持的林风眠一派则多是‘勤工俭学’的自费留学生,其中只有家境优越的留学生才有可能设法留在法国。”红梅总结说,“一边是为人生而艺术,另一边是为艺术而艺术。”

如今我们都知道,1926年徐悲鸿和林风眠乘坐同一条船回到中国后,迅速各自寻找自己的落脚点。两个群体在法国时期艺术观念层面的分歧,逐渐演变成了立场和阵营。

1928年林风眠落脚杭州艺术专科学校,成为该校校长。他不仅做出了合并国画系和西画系的决定,还将之前在法国霍普斯学会的主要会员招入杭州艺专,林文铮任教务长、吴大羽教西画、李金发教雕塑、刘既漂则任图案系主任。此后的10年成了林风眠一生最风光的10年,赵无极、吴冠中他们就是在这时考入杭州艺专的。后来赵无极回忆说,那段日子上午学西画,下午学国画和书法,6年的课程还包括艺术史和英语。每天下午画室锁门后,就会有学生爬进去为大家开门,晚上他们把白天画的油画和素描装框,进行讨论、批评。有次赵无极问老师林风眠:“我们能不能去巴黎过画家一样的生活?”林风眠回答:“这只不过是一个梦。”

1928年林风眠落脚杭州艺术专科学校,成为该校校长。他不仅做出了合并国画系和西画系的决定,还将之前在法国霍普斯学会的主要会员招入杭州艺专,林文铮任教务长、吴大羽教西画、李金发教雕塑、刘既漂则任图案系主任。此后的10年成了林风眠一生最风光的10年,赵无极、吴冠中他们就是在这时考入杭州艺专的。后来赵无极回忆说,那段日子上午学西画,下午学国画和书法,6年的课程还包括艺术史和英语。每天下午画室锁门后,就会有学生爬进去为大家开门,晚上他们把白天画的油画和素描装框,进行讨论、批评。有次赵无极问老师林风眠:“我们能不能去巴黎过画家一样的生活?”林风眠回答:“这只不过是一个梦。”

而徐悲鸿也经历了一场“梦醒”的过程。美国学者达格尼·卡特(Dagny Carter)曾描写过刚回国的徐悲鸿:“很容易看出他从哪里来的,长头发、丝绒外衣和飘垂的领带,那种超然的倦怠作风,以及流利的法语,都说明他从巴黎的拉丁区来。”但是1928年的南京没有波西米亚人生存的空间,在经历了与徐志摩和刘海粟的论战之后,他很快便脱去了丝绒外衣,画起了《田横五百士》等中国历史题材的写实主义绘画。

自1928年在南京中央大学艺术系任教开始,他不仅接纳了短暂回国的巴黎美院校友潘玉良来学校当老师,还通过公费留学计划,继续送自己的嫡系学生去法国,以保持和巴黎美院的持续交流。1928年,徐悲鸿应福建省教育厅友人之邀创作大型油画《蔡公时被难图》,他谢绝重金酬谢,换来了两个公费赴法学习的名额,给了南京中央大学艺术系两个自己最得意的学生吕斯百、王临乙。1930年,他又为自己的另一个学生吴作人寻得公费留法的机会。

这三人后来都走上了徐悲鸿的路——进入至高学府巴黎美院学习,并在巴黎加入了美院同学常书鸿的留学生圈子。他们经常在常书鸿位于巴黎14区的家中聚会,1933年徐悲鸿借在巴黎办中国艺术家群展之机还专门来常书鸿家看望过这些弟子们,同年,这些人加上在巴黎学习雕塑的滑田友、刘开渠,共同成立了“中国留法艺术家学会”。毕业后,学会创始群体中的大部分人回国,去了徐悲鸿执掌的北平艺术专科学校当老师。

发掘“失踪者”

发掘“失踪者”

“其实阵营和对立都是在30年代他们回国之后才愈加明显的,而在整个20年代,中国留法艺术家们是处于很开放的状态。不仅1924年斯特拉斯堡中国艺术家群展上林风眠和徐悲鸿的作品被同台展出,‘天狗会’里,徐悲鸿和常玉这两位艺术风格完全不同的艺术家也可以同处一个艺术组织。”巴黎赛努奇亚洲艺术博物馆(Musée Cernuschi)馆长易凯(Eric Lefebvre)这样告诉我。

易凯90年代末曾在杭州的中国美术学院念书,回法国后成为赛努奇博物馆中国绘画部主管。作为一所亚洲艺术博物馆,赛努奇拥有大量20世纪中国绘画馆藏,易凯发现这些馆藏里不仅包括张大千、傅抱石这样的画家,还有诸多艺术家曾于20世纪上半叶在法国留学、生活过一段时间。于是他开始关注这批留法艺术家,从赛努奇博物馆藏品出发,搜集了所有法国公立博物馆的馆藏,再从当时还健在的生活在巴黎的赵无极、朱德群手中借作品,最终于2011年在赛努奇博物馆主办了名为“中国艺术家在巴黎”的展览,这是1949年以来的首次中国留法艺术家群展。

易凯说:“当时中国学界针对徐悲鸿、林风眠等知名艺术家的个人史研究已经很多,此外无论在法国还是在中国,近现代艺术史通常以地域和当地所建的公立艺术学校为基础撰写流派或群体,也许是这些原因导致了中国对留法艺术家群体研究的空缺。”

而此次央美的展览作为国内第一次大规模对留法艺术家的整体性展出,不仅许多名家的作品是首次与公众见面,还具有发掘“失踪者”的意义。

1932年归国的郭应麟,当时被厦门集美学校聘为美术馆主任,直至1937年出走南洋。常书鸿曾不止一次提到,郭应麟是当时画得最好的艺术家,而郭应麟的学生黄永玉也在回忆录中说:“他是真正正式从法国巴黎美术学院毕业的(有的人不是)。”但除了少量文字记述,这些年来没有人见过他的画。郭应麟到了南洋后,曾参与创办南洋美术专科学校,该校成为20世纪初中国现代美术教育体系向海外延伸的典型范例。而此次展出的几幅他在法国留学时期的油画临摹作品,其学院派的写实功底终现于世。

比徐悲鸿更早留学法国的王如玖同样沉寂多年,他早年在法国学习军事,后改习油画,再转学雕塑,直至去年他的一幅肖像油画首次现身国内拍卖市场,才掀起了王如玖作品历史的一角。

还有一个艺术界很陌生的名字,李风白。在巴黎93区一家老古玩店的阁楼上,旅法画家江帆偶然发现了一个老旧的巨大画夹,里面的油画和水彩画都有着一个中国签名——李风白。查询资料才了解到,此人早年曾跟着何叔衡投身革命,1949年之后又应周恩来之召回国参与《中华人民共和国宪法》的翻译工作,而他作为林风眠、吴大羽同窗学友的艺术家身份,则被长期遗忘了。

作为本次展览中“他山之石:留法艺术家与中国现代雕塑”部分的专题策展人,刘礼宾告诉我,尽管绘画、雕塑和建筑是当年巴黎美院的三大主要科系,但在他2005年做博士论文之前,发现留法雕塑家这个题目在中国艺术史研究领域基本是块空白,“甚至民国雕塑家这个群体都没人研究过,此前的中国雕塑艺术史基本都是从1949年开始的”。实际上1927年南京国民政府成立之后,南京经历了大规模的城市改造,很多公共雕塑都是在那时出现的。1927到1937年是当时雕塑家创作的黄金时期,1937年以后抗日战争全面爆发,铜就全都用来制造武器弹药了。“如今统计的民国公共雕塑有100多件,除了南京,还有一些分布在上海、武汉、广州等通商口岸以及抗战大后方成都、重庆,这些雕塑中的大部分在‘大炼钢铁时期’被熔掉了。”刘礼宾查阅国家图书馆和上海图书馆的资料发现,民国雕塑家这一群体中,起码有一半都曾在法国留学。

刘礼宾在展览中梳理了这一长期被遗忘的群体:江小鹣是中国留法雕塑家第一人,回国后任上海美专的教务处处长;与林风眠、林文铮一同留学的李金发从巴黎美院毕业后回国任杭州艺专雕塑系主任,后来李金发去了广州,他在巴黎美院的师弟刘开渠接任他在杭州艺专的职位。潘玉良从巴黎转去意大利留学后,学的也是雕塑。“当时雕塑是个特时髦的东西,就像现在搞多媒体艺术一样。很多当时在法国留学的画家,包括王静远、蒋兆和,还有吴作人,都做过雕塑。当时和常书鸿一起留学的陈芝秀,也是在巴黎美院学雕塑的。”

1937年,北平艺专和杭州艺专合并南迁,系主任更迭频繁。“有意思的是,无论王临乙还是刘开渠,以及后来的滑田友,不论谁当雕塑系主任,他们都提倡的是写实主义的雕塑艺术风格。”刘礼宾说,王临乙、岳伦当年在法国都给现代主义雕塑大家布德尔做过助手,刘开渠与布德尔的接触也非常多,但他们回国后继续创作的阻力非常大。“因为雕塑在中国古代就像《营造法式》和木工漆工一样,是匠人,而不是艺术家。”正是因为这个原因,在蔡元培和徐悲鸿等人的鼓励下,青年学子们才到巴黎学习雕塑技法和理论,回国后客观上开启了中国现代雕塑史。

展览最后特意留了一面墙,为“中国留法艺术家学会”的艺术家们分别制作了头像,并标注了籍贯、留法日期和专业,但很遗憾,有些艺术家最终也没有找寻到他们留下的作品,甚至连照片都没有留下,只有一个名字。 吴大羽上海展览林风眠巴黎油画广州画室中国法国现代性南京画室杭州画室学院派成都雕塑成都画室上海画室留法艺术家现代美术武汉画室徐悲鸿