《科里尼案件》:当法律不公时,我们还要不要遵守?

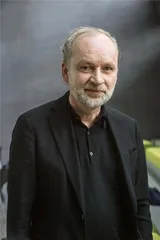

作者:孙若茜 费迪南德·封·席拉赫曾是一名刑事案件律师,如今,他是德国当代最重要的作家、剧作家之一。他的长篇小说《科里尼案件》被认为是德国当代文坛最重要的作品之一,在全球被翻译成近40种语言出版,前不久也有了中文版。据说,德国现任总统非常喜欢这本书,但他读完后提了一个问题:席拉赫一定要写那么多残忍的事吗?他就不能省掉一些?

费迪南德·封·席拉赫曾是一名刑事案件律师,如今,他是德国当代最重要的作家、剧作家之一。他的长篇小说《科里尼案件》被认为是德国当代文坛最重要的作品之一,在全球被翻译成近40种语言出版,前不久也有了中文版。据说,德国现任总统非常喜欢这本书,但他读完后提了一个问题:席拉赫一定要写那么多残忍的事吗?他就不能省掉一些?

的确,翻到小说的第二页,“残忍的事”就已经开始了。那是主人公科里尼的作案经过:当四颗子弹射进汉斯·迈耶的后脑勺令其殒命,科里尼把手枪放到了桌上。他站回倒在地上的男人身边,用脚把死者翻了个个儿。突然,他抬起鞋后跟,朝死者的脸踩过去,他看着这个人,又踩了一脚。而后他变得一发不可收拾,不停地踩下去,血液和脑浆溅到了他的裤脚上,地毯和床架子上也到处都是。直到鞋后跟掉了下来,科里尼才停住。法医根本没有办法计算清楚踩蹬的次数,死者的颧骨、下巴、鼻梁还有脑壳被压成了一堆。

很多人认为这是书中最残忍的一段,甚至让人读得有些不适,但正如席拉赫所说,它不能被省略。根据他处理了25年刑事案件的经验,犯罪现场的尸体上如果只有一个枪洞,那很快就可以判断为一起冷酷的谋杀,很可能是为了钱财。但如果尸体上有二十几处刀痕,则一定不是为了钱财,而是因为嫉妒、冤屈、复仇等等。科里尼对死者尸体残暴的蹂躏,几乎承载了他积压了一生的愤怒。

科里尼是一个在德国做了34年工人的意大利人。这34年中,他始终品行端正,默默无闻。作案后,他闭口不言,没有人知道他和死者——这两个在生活中没有任何交集的陌生人之间到底有着怎样的关联,更没有人明白他的作案动机。直到辩护律师的调查一步步深入,汉斯·迈耶曾经是纳粹军官的身份浮出水面,事情才逐渐明了。科里尼的父亲就是在他的命令下被枪决的。

司法界的战后丑闻

司法界的战后丑闻

《科里尼案件》并不是一个简单的复仇故事,它背后所牵扯的是战后德国司法界的一桩真实丑闻:1968年10月1日,德国通过了一条极不起眼的《行政犯罪法的实施法》,它改变了追究刑事责任的失效期。这条法律看似无足轻重,以至于当时联邦议会都没有对它进行过哪怕一次讨论,似乎没有任何一位联邦议员理解这条法律的意思,也没有一个人发觉它将改写历史。而事实是,它使纳粹战犯在战后得到了轻判,有些战犯甚至没有得到任何判决,完全逃脱了罪责。科里尼就是在这样的情况下,选择用自己的方式“寻求公正”。

在德国,纳粹在战争中所犯下的罪行被称为“第一罪责”,而战后这桩司法丑闻所引发的后果被称为“第二罪责”。“国际上普遍认为德国人在战后真正深刻地反思了自己的行为,但实际情况并不是这么一句话就能简单概括的。”席拉赫解释说。1945年战争结束后,德国看似进入了一个新的阶段,而实际并非如此,战后德国政府机关中所有的重要岗位,上到部长下到行政公务员,几乎全部由以前的老纳粹继续留任,原因是无法立刻找到一拨新人来承担那些责任。在德国的司法系统中,联邦大法官及各州法官也几乎都是原来的纳粹。用他的话说:“我们能对他们有什么期待呢?他们会对那些纳粹当中的大罪犯做出正确的裁决吗?还是做出相反的裁决?”

在很长一段时间里,真正了解“第二罪责”的人并不是很多。据席拉赫所知,只有几个从事法律职业的人从他们的专业层面写过一些文章探讨,读过的人很少。这件事的始作俑者爱杜阿德·德雷尔直到1996年去世都仍然是集荣耀于一身的社会名流。席拉赫决定以此事作为故事内核写作长篇小说,正是为了以一种更通俗的方式,在一种更畅销的读物中使这段历史丑闻为人所了解。

他认为,“第二罪责”甚至比“第一罪责”更加可怕。“一种罪行没有得到法律的正义伸张,几代人都将不得安宁。”席拉赫在接受本刊专访时说。在他作为刑事辩护律师的职业生涯当中,唯一能够帮助那些被害人的就是搞清楚事实,知道到底发生了什么。相比之下,对于国家而言,要搞清楚某一个历史时期究竟发生了什么,则要困难得多。但不管怎样,都必须如此。否则,一段不明不白的历史会成为一个巨大的负担,永远压在每一个人的身上,人是没有办法带着那么沉重的包袱继续生存的。

《科里尼案件》在德国出版后,引起了很大的轰动。德国司法部为此成立了一个历史调查委员会,以重新审定这桩战后丑闻。他们的调查最终形成了出版物,据说要比《科里尼案件》这本小说厚上百倍。虽然丑闻所导致的结果已经不可能有什么改变,以至于“看完(调查报告)的感觉几乎和看完这本小说是一样的”,席拉赫耸了耸肩继续说: “不过,至少他们非常详细地记录了整个调查的始终,这对于社会是一个交代,如果我们想搞清楚那段历史,如今起码是有据可查的。”

德国人拥有反思的传统,它已经成为其整个国民意识的一部分。席拉赫无疑很好地继承了这一传统。他在书中写做出无情判决的联邦德国法院,写那些对纳粹凶手所犯的每一桩谋杀只判“五分钟”徒刑的法官,是因为他认为无论纳粹还是司法界,对罪责的逃脱、不负责任,或者继续犯罪,是在很多人性的痕迹当中都有的共性。他说:“我们自认为很安全,但事情正好相反:我们可能会再度失去自由,从而失去一切。如今,这是我们的人生,也是我们的责任。”

在反思之余,他希望借由这部小说探讨的终极问题是:如果明知法律是不公正的,我们还要不要遵守?书中,在现行法律无法维持公正的情况下,科里尼杀了汉斯·迈耶是违法,而汉斯·迈耶下令杀死科里尼的父亲时却是在执行当时的法律法规。那么,孰是孰非?

这是一个古老的问题。席拉赫经常以苏格拉底的故事(苏格拉底被陪审团不公正地判决死刑后,放弃逃跑机会,慷慨赴死)来表达自己的观点——无论法律是否公正,我们都必须遵守,否则社会就会陷入混乱,土崩瓦解。毫无疑问,在一般情况下,法律条文具有最高的约束力,但极端的情况之下呢?席拉赫认为,当一些法律条文明显违反人权、违反人性时,基于人性而树立的被普遍认可的规则便超越各国既定的法律条文,不可践踏。

出现在教科书里的姓氏

《科里尼案件》是一本很薄的书。据我所知,席拉赫用了两年时间写作,但他更愿意说自己“用了一生”。如果我们对他的家世有一点了解,就可以清楚地知道这话背后的意义。他的祖父是杜尔·封·席拉赫——第三帝国青年团领袖,最重要的纳粹战犯之一,在纽伦堡审判中被判20年监禁。祖父出狱时,费迪南德·封·席拉赫2岁。12岁那年,他第一次明白了自己的祖父是什么人——在历史课本中,他看到了他的照片。因此,他从很小的时候就开始对纳粹的罪行进行思考。

一个会出现在教科书里的姓氏,就像是一个印在脑门上的胎记,无法回避。人们无数次地向他提起他的祖父,“以你能想到的各种方式”,坦率、无礼、愤怒、钦佩、同情、激动,有人威胁要杀死他,甚至更糟。在《科里尼案件》出版后,更多人想知道,如果不是冠有这个姓氏,他的人生是否会有所不同?会不会选择不同的职业?他是不是因为祖父的缘故而探讨罪责?

这类问题是不可避免的,有些问题的答案其实也是不言自明的。在采访前,我曾得到一个小小的提醒:席拉赫也许不愿意聊自己的家世。在德国,一旦问题过于偏重在祖父身上,他就一概拒绝接受采访。记者们觉得他在回避,他也坦言事实就是如此。他说很多问题无法回答是因为他并不了解祖父,也没来得及从他那里得到什么答案。但出乎意料的是,在此次应北京德国文化中心·歌德学院(中国)之邀来到北京后,他不止一次地主动提起了他的祖父。

他像我们一样存有诸多疑问。他很想知道,一个早晨会在慕尼黑英国花园骑马兜风的大学生何以倾心于空洞刺耳的辞藻?他的祖父在富裕的市民阶层长大,曾经是一个备受呵护的柔弱孩子,17岁时认识了希特勒,18岁加入纳粹党。那些粗暴之徒、光光的粗壮后颈和地下室的啤酒屋为什么会吸引他?他的祖父喜欢在文章里提起歌德,还邀请作曲家理查德·施特劳斯当自己儿子的教父,可为什么他没有在纳粹焚书之际就明白自己跟野蛮人站在同一边?是野心太大?太年轻?个性太不稳定?

上大学时,费迪南德·封·席拉赫读遍了有关纽伦堡审判的文献,试图理解那个时代的运作机制。然而,“当事情涉及自己的祖父,历史学家的解释就毫无用处”。他无法理解,他的祖父去维也纳歌剧院,坐在包厢里俨然是个“文化人”,但与此同时,他却下令封锁火车总站,好把犹太人运走。有些问题,也许他的祖父本人也不能清楚地回答。据说,他死前的最后一句话是:“我是怎么了?”

席拉赫告诉我,在过去的律师生涯中,他思考得最多的问题就是所有人都有可能成为罪犯。“只不过你可能并没有碰到那个触发点而已。”大多数被判刑的人都跟我们没有太大的差别,他们一时失足,脱离了正常的社会。一个人会成为罪犯还是被害人,往往只是出于巧合。情杀和自杀有时只是一线之隔。

他举了一个极其日常的例子作为解释,比如你晚上和一个人出去吃饭,并爱上了他。第二天特别想给他打电话,常识告诉你不能这样做,朋友们也都说不要显得那么性急,看看他的反应再说。可你就是特别想念他,尽管你知道这样做并不理智,但还是给他打了电话。这样的心理状况和犯罪其实极为相像——明知道不能做,而抑制不住冲动去做,只不过相比之下,犯罪的心理过程可能要浓缩一百倍。

但是,他知道祖父所做的事情完全不同。他的罪行有组织、有计划、冷血而且精准。那些罪行在书桌上计划出来,有相关的备忘录和商谈记录。在如今的刑事诉讼中,有一个至关重要的问题:被告人是否对自己所做的事有自觉?是否能够理解他所做的事?是否能够分辨对错?他认为他的祖父大可以选择另一种人生,然而他一再做出了抉择,并非出于巧合、厄运或者大意。他的祖父曾经说,把犹太人从维也纳运走是他对欧洲文化的贡献。“在他说出这种话之后,任何更进一步的质疑和心理分析都是多余的。有时候,一个人的罪过太大,以致其余的一切都变得无足轻重。”

“联邦法院说,罪责止于一身。它不会被遗传,也不会作为遗产被传递下去。但这并不是说作为后代就可以像没事人似的很轻松地生活,不是这样的。”席拉赫说,“你要对这个国家和当前的社会怀抱一种异常的责任感。”虽然,在《科里尼案件》里,席拉赫写的并不是他的祖父,不是那一代人,但我们很容易发现,他将个人成长中身份的矛盾感赋予了主人公。在小说的末尾,纳粹的孙女问年轻的辩护律师:“我也是那样吗?”他说:“你就是你。”对于涉及祖父的那些问题,这也是席拉赫的回答。他说,他花了很长时间才得到这个答案。 席拉赫科里尼案件法律