更加危险的太阳系

作者:苗千 在某个看似普通的一天,晴朗的天空里忽然出现了数个燃烧着的大火球,这些天外来客轰击地球的表面,摧毁人类的建筑和城镇,引发地震和海啸……这样的场景在所谓的“灾难电影”中并不少见。地球被来自太阳系的其他天体撞击,给全人类带来巨大的灾难——这样的场景究竟会不会成为现实?这取决于我们用以观察的时间尺度。在太阳系形成初期的几亿年时间里,星系内部天体间的碰撞极为常见,直到大约39亿年前,天体间的相互撞击开始逐渐减少,行星进入了稳定的发展阶段。

在某个看似普通的一天,晴朗的天空里忽然出现了数个燃烧着的大火球,这些天外来客轰击地球的表面,摧毁人类的建筑和城镇,引发地震和海啸……这样的场景在所谓的“灾难电影”中并不少见。地球被来自太阳系的其他天体撞击,给全人类带来巨大的灾难——这样的场景究竟会不会成为现实?这取决于我们用以观察的时间尺度。在太阳系形成初期的几亿年时间里,星系内部天体间的碰撞极为常见,直到大约39亿年前,天体间的相互撞击开始逐渐减少,行星进入了稳定的发展阶段。

我们如果以亿年的时间尺度回顾地球的历史,又会发现地球被太阳系内巨大的陨石或是小行星撞击,引发生态灾难,乃至物种灭绝,实在是寻常事。地球上的生物曾经发生过数次大规模灭绝,大多是与小行星的撞击有关;但如果以人类日常生活的时间尺度来观察,则会发现太阳系内部空旷而平静。每天都会有数以千计的如沙子或是小石块大小的天外来客进入地球,更大一些的陨石在进入大气层时则可能因为摩擦生热而发生爆炸。人类实在无需担心灾难从天而降。即便有物体落入地球,地球的大气层也会为地球生命提供保护。实际上,在过去1000年的时间里都没有任何关于人因陨石撞击而丧命的记载,而根据天文学家们的观测,在未来几百年的时间里,地球也不会与太阳系内任何巨大的天体相撞。

以此看来,地球是不是处于一个格外安全的时期?事实可能恰恰相反,最近的研究结果显示,以10亿年的时间尺度来看,在最近约3亿年的时间里,地球受到小行星袭击的概率增加了将近3倍——这个研究结果可能与我们的日常生活无关,但看上去确实不算什么好消息。

2019年1月18日,多伦多大学的天体物理学家萨拉·马兹鲁伊(Sara Mazrouei)与合作者们共同在《科学》(Science)杂志发表了论文《地球和月球撞击速率在古生代末期增加》(Earth and Moon Impact Flux Increased at the End of the Paleozoic)。这篇论文一经发表就引起了全世界的关注。论文报告说,在最近2.9亿年的时间里,太阳系内部似乎变得更不平静。马兹鲁伊与合作者们搜集和调查了最近10亿年时间里,地球和月球被小行星撞击的历史,发现了这个时间节点,在这之后地球和月球受到撞击的频率增加了2.6倍。如果这个研究成果最终得到证实,那么包括恐龙灭绝事件在内,发生在地球上的多次大灭绝事件,可能会有一个更为合理的解释。

通过检查地球表面的撞击坑来回顾地球受到小行星撞击的历史绝非易事,原因就在于地球有着非常活跃的地质运动。目前人类能够发掘到的最古老的岩石,也只能追溯到地球年龄的89%,大约40亿年前。远古时代的地壳会逐渐受到环境的腐蚀、沉积,一些撞击坑会被覆盖,最终沉入地下,曾经留在地表的痕迹也随之消失。另一方面,还有其他一些地质作用,比如板块之间的挤压、岩浆岩的活动,甚至是火山爆发,都有可能在地球表面形成类似于撞击坑的形态,这更让天文学家们难以分辨。只有在撞击坑附近观察到明显的冲击效应,发现陨石或是陨石留下的痕迹,才能够确认无误。以此标准来判断,在2018年人类总共发现了190个撞击结构,而其中189个年龄都小于20亿年,想要以此来总结地球受到小行星撞击的历史,显然不够准确。

因为这些因素的干扰,天文学家几乎无法在地球表面整理出地球遭受小行星撞击的历史。在受到导师的启发之后,马兹鲁伊意识到可以通过另一个方法进行间接的研究。相比于地球活跃的地质活动,与地球在太阳系内位置相近的月球几乎处于静止状态,它在近30亿年的时间里几乎没有活跃的地质活动,它的表面忠实记录了几十亿年来遭受小行星撞击的历史——可以说理解了月球受到小行星撞击的历史,也就相当于理解了地球的历史。

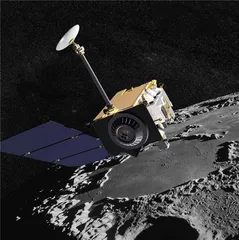

在这个思路的启发之下,马兹鲁伊与合作者们通过月球勘测轨道飞行器(Lunar Reconnaissance Orbiter)对月球表面直径大于10公里的撞击坑进行了红外探测,记录每一次撞击的时间。尽管相比于地球来说,月球如同一个时间胶囊,但想要得知每一次剧烈撞击的时间也绝非易事。每当有巨大的天体袭击月球表面,就会击碎月球表面的岩石,散落到四周。而后随着时间的推移,在数亿年的时间里,这些被击碎的岩石又会被其他更小的陨石击碎,逐渐变为细小的岩屑。依照这个思路,通过观察一个撞击坑周围较大岩石和细碎岩屑之间的比例,就可以大致推断出最初发生撞击的时间。

利用这个方法。马兹鲁伊与合作者们研究了月球表面111个直径至少为10公里的撞击坑,通过红外线扫描的手段测量出撞击时间。结果显示,在最近10亿年的时间里,相比于更早的7.1亿年间,从大约2.9亿年前开始,月球受到撞击的频率增加了大约2.6倍——这个时间节点与大约2.5亿年前,发生在地球上的二叠纪-三叠纪灭绝事件大致吻合。

这个研究结果尚未得到学术界的一致接受,一些行星科学家提出了相应的质疑,例如通过陨石坑附近岩石和岩屑的比例来判断撞击发生时间的方法可能不够精确,在论文中统计的撞击坑数量也不够充足,可能不足以形成令人信服的统计数据。另外,作者也提到,他们对于地球和月球受到小行星撞击的时间统计出现了不吻合的情况。

论文中提到,在过去10亿年的时间里,从6.5亿年之前,地球表面没有受到小行星撞击的痕迹,而在相同的时间段里,月球表面则留下了相应的撞击痕迹。作者认为,这个现象可以通过“雪球地球”(Snowball Earth)模型来解释——一些地质学家提出过猜想,在这段时间里,地球处于冰河时期,整个表面都被厚达2公里的冰层覆盖,类似于一个巨大的雪球——在这种情况下地球表面的小行星撞击坑很容易被腐蚀消失,不会留下任何痕迹。

如果这篇论文的结论成立,行星科学家们怀疑,从大约2.9亿年前开始,太阳系内部的行星更容易受到小行星撞击的原因很可能与在火星与木星轨道之间的“主小行星带”(Asteroid Belt)有关。在这个区域的众多小行星,受到行星引力或是太阳热量的影响,有可能偏离自身的轨道而进入太阳系内部,从而给地球带来危险。在大约6500万年前曾经撞击地球,最终造成恐龙灭绝的小行星,很可能正是来自于此。

(本文写作参考了《科学》杂志和相关科学媒体的报道) 科学宇宙太阳系小行星