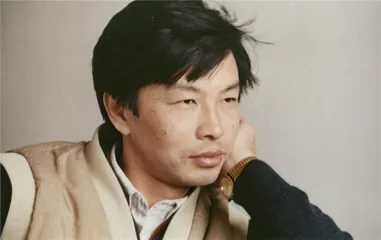

刘震云:幽默可以是一种生活态度(3)

作者:朱伟 刘震云1990年只写了一个中篇《一地鸡毛》,发表在上海《小说家》杂志1991年第一期上。这个中篇开始了他与冯小刚的影视合作。他通过王朔,认识冯小刚是1993年。那时,冯小刚与郑晓龙合作,正在拍电视剧《北京人在纽约》,王朔向冯小刚推荐了《一地鸡毛》。他与王朔,相识于饭局上。有段时间,梁左住小庄,《人民日报》宿舍;王朔在《人民日报》招待所写小说;三人常在一起吃饭,走得很近。王朔、刘震云、冯小刚同岁,按生日,冯小刚最大,王朔最小。梁左比他们大一岁。

刘震云1990年只写了一个中篇《一地鸡毛》,发表在上海《小说家》杂志1991年第一期上。这个中篇开始了他与冯小刚的影视合作。他通过王朔,认识冯小刚是1993年。那时,冯小刚与郑晓龙合作,正在拍电视剧《北京人在纽约》,王朔向冯小刚推荐了《一地鸡毛》。他与王朔,相识于饭局上。有段时间,梁左住小庄,《人民日报》宿舍;王朔在《人民日报》招待所写小说;三人常在一起吃饭,走得很近。王朔、刘震云、冯小刚同岁,按生日,冯小刚最大,王朔最小。梁左比他们大一岁。

“鸡毛”是指庸常生活中的家长里短、鸡毛蒜皮。这个小说的主角还是《单位》里的小林,办公室里来了个关处长,老张还稳坐副局位置,老孙隐匿了。视角转为小林的家庭:妻子、保姆与女儿,贫困、疲惫与窘迫。小说从小林早起排队买豆腐开始讲述,一斤豆腐忘了放进冰箱,馊了,就要被老婆埋怨。小林的老婆,也是大学毕业生,却堕落到指使保姆晚上不关自来水龙头偷水,可见这日子过到了什么地步。年轻时,都有一段在寒酸中一筹莫展的日子。这小说里是,老婆要调工作,女儿要上幼儿园,都是求人无门;收入拮据,就怕家乡来人;女儿看病,都舍不得付钱拿药。读它,我就庆幸自己到了一个好单位——刚结婚,就分到了宿舍;虽也两家合居,夏天闷热,铺凉席睡地上,开门挂布帘,布帘下,能看到对门也睡在地上;收入不多,也怕外地来访的亲戚朋友;买冰箱电视,也都是先舔着脸借钱再还钱。但好在,有了孩子,就分到了白家庄的二居室;儿子上幼儿园,刚好我大姐又在一个著名幼儿园当园长;且自家日常花销,好像从没有为难过。刘震云虽有个北京大学让我仰慕的文凭,立足之路,却比我难多了。

《一地鸡毛》里记载的是一种意志的消磨。青春期的发奋图强、熠熠闪光的理想,在上下班、买豆腐、吃饭睡觉洗衣、对付保姆弄孩子中,“淹没进黑压压的千篇一律、千人一面的人群”。小林后来在小说里总结的道理是:“世界上的事情其实也很简单,只要弄明白一个道理,按道理办事,生活就像流水,一天天过去,也很舒服。”这道理就是,踏踏实实过日子,才是最实在的。回到考虑白菜、豆腐的基本点上,其实就很容易满足。小说结尾是,小林想,如果收拾完大白菜,老婆能用微波炉给他烤点鸡,让他喝瓶啤酒,“他就没有什么不满足的了”。

这个中篇刘震云写得轻松,结构与人物关系,都比《单位》简单得多。写完这中篇,他就开始沉浸于故乡,写他的故乡系列长篇小说。《故乡天下黄花》《故乡处处流传》写完后,1992年他又写了一部重要的中篇《温故一九四二》,这也是他至今为止写的最后一部中篇。刘震云说,写这部中篇,他看了大量资料,也顺着当年灾民逃荒的路线走了一遍,采访了幸存者与他们的后代。我很喜欢这部小说的结构,这么大的一个历史事件,他只用了4万多字篇幅,从苦难中极端到人吃人的灾民,一直写到蒋介石、陈布雷与时任美国《时代》周刊记者白修德,跨度极大。他痛切面对他的家乡,中原大地这场惨绝人寰的灾难,提出了极刻骨的问题。

小说共七节,开头第一节其实是导言,定调子的。剩余六节,第一人称“我”的采访其实只占两节。采访对象,从近亲“我”姥娘、花爪舅舅、范克俭舅舅,只延展到一个80多岁的当事人郭有运,一个姓蔡的当事人老婆婆。这两节,也只用一半篇幅记问答,另一半则转用了资料——当年《大公报》重庆版驻河南记者张高峰的灾情报道、美国《时代》周刊记者白修德记载的1943年2月河南所见。刘震云清楚采访与资料运用极易枯燥,所以,他用极简方式,就点拨出当年的局部细节——花爪舅舅是三姥娘的儿子,他解释,当时虽大旱,麦收还有三成,怎么还有那么多人饿死呢?因为军粮、税赋。此舅舅逃荒到了洛阳,去赈灾粥棚领粥时被抓了壮丁,上了中条山,当了逃兵。他讲述了二姥爷扒火车去陕西的场景。范克俭舅舅是“我”姥娘的干儿子,“我”姥娘是他家长工。他讲,因饥荒,穷小子滋事,烧了他家的楼。郭有运在逃荒路上失去了全家:卖了小女儿;娘病死;大女儿死于天花;儿子没扒好火车,轧死;他与老婆到了陕西,老婆嫌跟着他苦,随人贩子跑了。姓蔡的老婆婆则是被爹娘卖给人贩子,被人贩子卖进了妓院。这五个人,就像勾线,互相串联,就编织起有关灾民的具体情节。张高峰的报道与白修德的记载,则给了一个整体画面、氛围,白修德突出了这幅苦难图的效果。

这小说的重点,第三、第五两节,写蒋介石的态度。领袖与民众的关系,这是刘震云的主题所在。蒋介石一直称河南省主席李培基虚报,他不愿意相信这么大的灾难,他陷在战争的难题里,战争的负重,致使河南实物税与军粮任务不变。刘震云引用美国驻华外交官谢伟思给美国政府的报告说,所征粮税,要占农民总收获的30%~50%。蒋介石在小说里的作为是,因《大公报》报道了大灾荒,主编王芸生还写了评论,被停刊。而白修德用一幅狗吃人的照片,让蒋介石无法再掩盖灾情,终于使救灾成为现实。白修德与蒋介石,一个是有慈善心的美国人,另一个是时任4万万国民的领袖。3000万灾民在这位领袖的棋局上,是多大的位置呢?小说开头第一节,刘震云就定下了这样一种草民命如草芥可怜的基调——

这小说的重点,第三、第五两节,写蒋介石的态度。领袖与民众的关系,这是刘震云的主题所在。蒋介石一直称河南省主席李培基虚报,他不愿意相信这么大的灾难,他陷在战争的难题里,战争的负重,致使河南实物税与军粮任务不变。刘震云引用美国驻华外交官谢伟思给美国政府的报告说,所征粮税,要占农民总收获的30%~50%。蒋介石在小说里的作为是,因《大公报》报道了大灾荒,主编王芸生还写了评论,被停刊。而白修德用一幅狗吃人的照片,让蒋介石无法再掩盖灾情,终于使救灾成为现实。白修德与蒋介石,一个是有慈善心的美国人,另一个是时任4万万国民的领袖。3000万灾民在这位领袖的棋局上,是多大的位置呢?小说开头第一节,刘震云就定下了这样一种草民命如草芥可怜的基调——

死了300万,他严肃地看着我。我心里也有些发毛。但当我回到1942年时,我不禁哑然失笑。300万人是不错,但放在当时的历史环境中去考察,无非是小事一桩。

300万当然不是小数。这其实是讲草民与政治格局的关系。这小说牛在用这么少的篇幅,就写了这样一个大格局,最后两节将悲愤发掘到极点——第六节写救灾,美国救济物质通过传教士发放,就有了一个个粥场、一个个育婴堂,有了教会医院。国民政府的救灾呢?2亿救灾款,到河南剩7000万;再层层克扣,刘震云引用当年资料,给了一个数字:3000万灾民,人均其实只被救济了一磅粮食。一磅还不到一斤。自己的政府,这样对待自己的国民。然后,第七节,日军进了灾区,“发放了不少军粮”,于是,6万日军就依靠民众,在短时间内,歼灭了30万蒋鼎文率领的国军。“其中5万中国士兵是被自己的同胞缴了械。”小说结尾,就变成了这样尖锐的问题:“是宁肯饿死当中国鬼呢,还是不饿死,当亡国奴?”

这个中篇的深刻性,我以为超越了刘震云别的作品。这小说2012年由冯小刚拍成了电影,经历10年,剧组有两次成立又解散,都因为调子“太灰暗”。最后,第三次终于拍成。刘震云的剧本里,当然也就没有了最后一节内容,没有了最后那个尖锐的问题。只是借蒋鼎文的嘴说:“灾民饿死了,地方还是中国的;要是当兵的都饿死了,我们就要亡国。”所以,军粮一粒都不能少。

不敢面对真实的问题,其实阻碍了许多作家解剖百年中国的勇气。而不敢揭开真实的伤疤,明鉴于后人,如何又能孕育出强大呢?(待续) 小说一地鸡毛刘震云王朔中国电影80年代剧情片冯小刚