光彩青年

作者:三联生活周刊 文/张宇凌

文/张宇凌

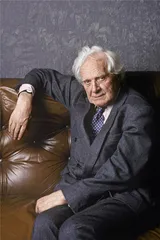

诗人,作家,艺术批评家和收藏者斯蒂芬·斯彭德(Stephen Spender)是出生在肯辛顿的土生伦敦人。他出生于1909年世纪初,第一次世界大战的时候才15岁,还不够参战的年龄,“一战”结束的时候18岁,刚一成年就要为一个被大战改造过的世界负责。“一战”后的伦敦,在像斯蒂芬这一代的年轻人中兴起了一股风潮,被称为“光彩青年”(Bright Young Things)。他们奇装异服,挑战性别身份,每日都在各种派对上浪掷时光。作家伊夫林·沃对这个群体的描述为:

假面舞会、原始舞会、维多利亚舞会、希腊舞会、狂野西部舞会、俄国舞会、马戏团舞会、必须装扮成另一个人的舞会、圣约翰伍德的几乎全裸的舞会……连续重复的人性大聚集……那些恶俗的躯体。

这并不是一个孤立的现象。战后的西方世界,“咆哮的二十年代”被记录在《了不起的盖茨比》中,而“垮掉的一代”正在巴黎游逛,魏玛共和国的年轻人同样在地下酒馆中吸食剩下的军事毒品,跳爵士舞……正是战争对人类社会的摧毁力,促使这群战后进入成年的人对精神废墟茫然失措,对经济复苏带来的物质欢愉沉迷不舍。

也正是在这个前提下,斯蒂芬·斯彭德提出了他关于艺术的想法:“艺术共享主题”,一切艺术形式,不论是文学、美术还是音乐,最初的原动力都来自内部,从人的精神内部的原生点是相通的。这是一个简单的乌托邦理想,斯蒂芬终身信奉文艺和文化的力量,认为他自己的一代是“无政治”(apolitical)一代,他们的政治观点就是要反对一切破坏文化生活和美的东西。而文化是无国界的,因为一切艺术形式从内部可以无碍沟通,国际的高级文化联盟是可以存在而且推动人类进步。他在一首著名的诗歌《那些真正伟大的》中写道:“我一直在想着那些真正伟大的……在他们的生活中为‘生活’而战的人的名字。”

作为收藏家的斯蒂芬是完全没有体系和市场价值导向的,他最擅长的是“发现作品中天才的火星”。“伦敦画派”的好几个重要艺术家都曾大大受惠于他的眼光。亨利·摩尔(Henry Moore)还在开素描班挣生活的时候,斯蒂芬就报名了他的班级,坚持让他为自己画像发表在著名文学刊物上。而当摩尔成为英国最重要的艺术家之一时,斯蒂芬则笑着说,亨利在教素描的时候就已经成功了。亨利·摩尔跟斯蒂芬保持了终生友谊,用艺术作品回应他的诗歌,后者也通过其锐利眼光给亨利的艺术提出建议。摩尔曾经承认塞尚的《大浴女》对他影响很大,是他“一生中最激动的视觉时刻”。而建议他去看这幅作品和根据它创作雕塑《三浴女》的人,就是斯蒂芬。

弗兰克·奥尔巴赫(Franc Auerbach)四岁时父母双亡,从德国跟随亲戚逃往伦敦。他1956年在伦敦首次个展是,斯蒂芬作为“第一个毫不相识”的人买了他的一幅作品。斯蒂芬一直对德国文化保持联络和兴趣。他从牛津肄业后就直接去往魏玛德国,同行的是他的男朋友。他被魏玛共和国战后体现出来的自由氛围所震惊,觉得跟沉闷腐朽和充满审查制度的伦敦比较,那才是天堂。他在那里开始写作一本永远没有得到出版的同志小说《寺庙》。此后他终身跟同代的德国作家克里斯托弗·伊舍伍德保持友谊,也常常回到汉堡和柏林。

而伦敦画派中跟斯蒂芬过往最密的,还是吕西安·弗洛伊德(Lucian Freud)和弗朗西斯科·培根(Francis Bacon)。

培根在德国到底有没有碰到斯蒂芬,没人了解。因为培根自己后来像许多人一样试图抹去他的柏林之行,坚持说他在德国只是喝得烂醉待在酒店里。回到伦敦的培根,是斯蒂芬家中的座上客。斯蒂芬收藏了艺术圈里很难见到的培根的四幅纸上习作。培根特意在同志和艺术圈里塑造了一个潦倒不羁的“绝望的艺术家”的形象,这个形象在他看来,不可能在正式创作前还需要认真细致地用习作来做准备,所以培根都把自己的习作小心翼翼地销毁。他的一个情人在离开时从他工作室的地上顺手抄走了四张,这个人一开始兜售就被斯蒂芬买下了。但顾及培根的想法,每次他来造访,斯蒂芬都赶紧把画从墙上取下来,但培根毕竟来得次数太多了,很快就有没来得及取的情况发生。培根默默地凝视这些作品很久,一言不发。第二天,忠于友谊的斯蒂芬就叫车去培根工作室归还作品,但碰巧培根不在。“这是个我必须留下它们的征兆。”斯蒂芬说。

1940年,17岁的吕西安·弗洛伊德在北威尔士随朋友躲避战火,斯蒂芬也在此地,他立刻发现了这个年轻人身上的“火花”。弗洛伊德在此期间为他创作了20幅肖像,而且写给他画满了水彩和素描,以昵称签名的信件。1942年起长达四年,弗洛伊德一家跟斯蒂芬一家住在梅尔斯菲尔德花园路2号的同一栋楼里。弗洛伊德住一楼,斯蒂芬住四楼。弗洛伊德甚至在四楼斯蒂芬家里有一间自己的工作室,有时候还在共享的花园里放满了他要画的死鸟。

1955年,斯蒂芬到伦敦SOHO弗洛伊德的新工作室去拜访,惊奇地发现弗洛伊德还是能背诵他当年在北威尔士写的诗歌。他为这个发现写下:“有的人跟有的人有一种持续终身的神秘关系,他们自己都不太意识到……有一种不可摧毁的联系。我觉得跟吕西安就有着这种不可见的缘分。”

这种奇特的跟天才艺术家的缘分还在继续。斯蒂芬在1961年收藏了大卫·霍克尼(David Hockney)的一些铜版画,霍克尼提到他想为希腊诗人卡瓦菲斯的诗集做一套插图。斯蒂芬立刻给霍克尼引荐了出版界的“希腊重镇”,尼克斯·斯坦格,最终出版了卡瓦菲斯的一套由霍克尼插图的诗集。

从此斯蒂芬与霍克尼的诗画同行之旅进一步发展,最终达成了一趟在那个年代很难思议的中国之行。1981年5月,由斯蒂芬、霍克尼和他的助手伊文斯组成的“三人但丁”团在一个“中国维吉尔”林先生的带领下,游历了北京、西安、南京、上海、杭州、桂林、广州和澳门,一路上他们还遵从斯蒂芬跨越国界去寻找天才的本意,跟诗人、艺术家、音乐家会面,留下了无比珍贵的那个时代的中国纪录。途中霍克尼画画,斯蒂芬写作,伊文斯拍照,他们用一种随意的、碎片式的自由组合结构共同创作和出版了《中国日记》。这本书也是斯蒂芬的艺术乌托邦思想,跨媒介、跨地域的精彩体现。

斯蒂芬的一生旅行不断,德国、西班牙、美国、中国……无私地支持文学和艺术的相遇,支持天才和天才的团结,支持超越国界的知识分子友谊。

“所有我们为生活,为知识和理解的扩展,为创造美而发起的战斗,都必须跟一种政治愿望绑在一起:那就是让战争、仇恨和大众苦难这些摧毁价值的东西不可能发生。”

这一切乌托邦理想的背后,还是那个单纯“光彩青年”的焦虑,害怕人与人之间的断裂,害怕内在生活跟现实的断裂,害怕文化和思想的失乐园,希望永远留在一场相亲相爱、充满创造乐趣的文化派对上。 弗洛伊德伦敦斯蒂芬艺术舞会霍克尼文化弗朗西斯·培根中国日记