“曾祖父托尔斯泰是天才”

作者:蒲实 三联生活周刊:俄罗斯人有很值得他们骄傲的文化遗产。即使在经济最困难的时候,俄罗斯人对文化的热情丝毫不减,博物馆、剧院外也排着很长的队。作为一位知名文化工作者,你如何看待如今俄罗斯的文化氛围?

三联生活周刊:俄罗斯人有很值得他们骄傲的文化遗产。即使在经济最困难的时候,俄罗斯人对文化的热情丝毫不减,博物馆、剧院外也排着很长的队。作为一位知名文化工作者,你如何看待如今俄罗斯的文化氛围?

弗克拉:我很高兴能在文化领域工作,这是俄罗斯最引以为豪的领域。世界局势令人不安,我很高兴却没有人在俄罗斯经典文学上发生争执。这两年博物馆和剧院外的队伍又长了起来,我童年时代的记忆又再次重现。一方面,俄罗斯人的确对自己的文化很自豪,另一方面,年轻人也渴望新鲜的东西。当家长告诉他们应该阅读经典时,他们感到无聊,通常是拒绝的态度,对博物馆也感到厌倦。

我在莫斯科的托尔斯泰博物馆工作。我想找到新的方法和形式来告诉年轻人,经典文学不是又老又旧的无聊事物。但让他们打开大部头著作已经是一件很困难的事情,年轻一代很难再接受这种信息沟通方式了。我们找到的新方式,就是制作了一些经典大部头著作的APP。我们做了一部《战争与和平》,用图片化、游戏化的方式来转化文学作品。比如,我们把文本转化为地图,你可以通过在地图上点击、游览的方式,打开相应地点的故事片段,用地理空间的方式阅读一遍这部著作。让当代人从头至尾地阅读经典已不可能,他们需要新的方式。

我最近组织了一场覆盖全国的“阅读马拉松”。我们先与谷歌在互联网上发起,再与俄罗斯国家电视台和广播电台合作,它们是世界上覆盖范围最广的网络,从符拉迪沃斯托克到加里宁格勒,大概只有中国的这个网络可以与之媲美。我们让莫斯科、圣彼得堡、弗拉迪沃斯托克等每个地方的每个人读一页《战争与和平》,每个人读三分钟,有十岁的学生,有老教授,有偏远村庄的农民,也有政府官员,从西伯利亚某个图书馆的图书管理员到圣彼得堡冬宫的馆长等等,如此接力下去。《战争与和平》里的人物非常丰富,有士兵,有农民,有贵族,有外国人,每个人都能找到适合自己的一页。中国的同行也参与了进来,有一些朗读是在中国完成的。这本书是四卷本的长篇小说,我们从早晨朗读到凌晨4点,连续朗读了四天四夜。12月,我们还在酷寒的西伯利亚拍了户外全景,人们在太平洋边朗读托尔斯泰。

我们希望通过这场马拉松表明,经典文学能够将整个俄罗斯联结在一起。俄罗斯不仅是边境线围起来的一个国家,也不仅是一个政府,一种货币,多种语言,将俄罗斯联结起来的还有它的文学传统,比如家喻户晓的《战争与和平》。每个人都在不同的地方朗读,当你结束最后一句话时,我在距离你5000公里远的地方听到你即将结束,组织信号从莫斯科发出,不同地区的人依次把朗读接力下去;你能通过镜头看到俄罗斯全境。19世纪在托尔斯泰雅斯纳亚·波良纳镇的庄园里,他们很喜欢在夜晚聚在客厅里,相互朗读俄罗斯、欧洲乃至中国哲学的经典。今天,在科技的帮助下,全俄罗斯人,无论他们是谁,来自何方,都可以聚在一起为彼此朗读文学。托尔斯泰曾经相信,世界上大部分的人是善良的人,要让这些善良的人联合起来,展示出世界善的一面,而不是恶的一面。

三联生活周刊:你最喜欢托尔斯泰作品中的哪些片段?

弗克拉:我很喜欢《安娜·卡列尼娜》里托尔斯泰对女人心理和生活的细致描写。我不知道他是如何做到的,也许他是通过观察和了解自己的妻子而知晓的。他是非常天才的心理学家,当他描写一匹马时,他简直就能像一匹马那样思考,我不知道他如何能钻到马的内部,写得如此精彩。现在我有时仍然会去雅斯纳亚·波良纳骑马,那里和托尔斯泰描写的风景没有多大变化。每天,他会在庄园里和森林中散步或骑马两个小时,自然对他影响很大。

三联生活周刊:你出生在莫斯科,还是出生在雅斯纳亚的庄园里?

弗克拉:我1971年出生在莫斯科。1910年托尔斯泰去世后不久,俄罗斯发生了十月革命,几乎所有贵族财产遭到了破坏。托尔斯泰的妻子和后人请求政府将庄园的财产收归国有,才让庄园保留了下来,成为现在的国立博物馆。我们不再住在庄园里,一些家族的后人此后为博物馆工作,我就是其中一个。

三联生活周刊:“托尔斯泰的后人”这样一个身份,如何影响了你的生活?

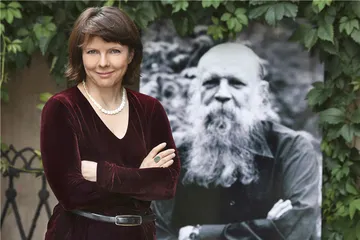

弗克拉:有一次我问我的父亲,拥有托尔斯泰这个姓,是一件容易的事,还是困难的事?我父亲说,一方面,人们会对你很感兴趣,但另一方面,每个人都想成为自己,而不是仅仅被称为“托尔斯泰的后人”。我希望在“托尔斯泰的曾孙女”之后,不是一个句号,而仅仅是一个逗号,之后还有我所成就的事业。我希望在这个著名的姓氏之后,有我自己的生活。我们都非常努力地工作,以不至于生活在前人名声的阴影里。我在大学里学习的是文学史和斯拉夫语言,然后成为一位记者和电视台主持人,组织了很多文化活动,现在是一位博物馆策展人。

三联生活周刊:如今的托尔斯泰博物馆,如何与大众沟通,让托尔斯泰的文学遗产成为“活的”遗产?

弗克拉:托尔斯泰在莫斯科的博物馆非常特别。托尔斯泰很高寿,在他晚年的时候已经非常有名,他的整个大家族在他还在世的时候就都已知道他是谁。正因如此,他的手稿、书信、用品等所有的一切,在他还活着的时候,就被他的家族成员小心地保留下来。所以这座博物馆里有成千上万的实物——家具、小什物、手稿、抽屉里的物件,所有的一切,全部都被一一保存下来,放置在原位,和托尔斯泰生前的情形一模一样。这个世界越是变得数字化,人们就越对原物感兴趣,真实的床、真实的房子、真实的桌子,这些都变得更有吸引力。

托尔斯泰博物馆收藏了50万张托尔斯泰的手稿,可见他是一个多么勤奋的人。明年,我准备把这50万张手稿全部数字化,扫描后全部上网,方便人们研究托尔斯泰究竟是如何思考和写作的。当他开始写作时,他的头脑里浮现出的是什么?从他开始有了安娜·卡列尼娜的形象,到最后将她完全写出来,这之间发生了什么、经历了什么?这些都将是有趣的研究。他在这些手稿上做了很多修改,这将为我们研究他的思维过程和路径提供大量的依据。当我还在学校里读书的时候,我和所有人一样,是带着仰视的目光来看托尔斯泰、普希金这样的文学天才的。人们很少能够真的理解他们,他们就像纪念碑一样立在那里,供人崇拜。但后来通过研究他的手稿,我慢慢发现,他是一个和我一样的人,一个很有才华的人。我阅读他最初的草稿,写得并不是很好;通过那些不断删改、删改、删改的笔迹,我开始触及他是如何不断去找寻一个更妙的词语、一句更好的句子的;我能够清晰地看到,他是如何通过一次又一次的修改,一稿又一稿地、一步步地让文字变好的。我开始理解,他当然是有天赋的,但诸如“所有幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有其不幸”这样的句子,绝不是凭空落在他的头脑中,或者像上帝在他耳边听写一样,自然而然地流诸笔端。这一切都是他海量、持续不懈工作的结果。我看到了那些经典名句出现之前的那些句子,它们是那么普通,那么平凡,甚至不是那么令人满意。是勤奋不懈的劳作,使托尔斯泰能够成为托尔斯泰。

三联生活周刊:在什么时候、在什么样的情形下,你感到自己在情感上、精神上和你的曾祖父最接近?

弗克拉:这是一种很复杂的情感。我从未见过他本人,我同样也只在学校里、博物馆里见到过他的肖像,在大街上见过他的雕塑和纪念碑。他是一位天才,而我不是,我很难再去感到和他之间的个人联系。也许当我阅读他的小说,被他的词语和句子触及内心和灵魂时,我最接近他——和所有他的读者一样。

三联生活周刊:刚才你说到你很喜欢托尔斯泰笔下的女人形象。这些形象在当代俄罗斯还存在吗?还是说女性的形象已经发生了很大的变化?

弗克拉:我想女人的形象已经改变了很多。有些文学评论者认为,《安娜·卡列尼娜》是第一部女性小说,因为它谈及了女性权利。19世纪女性离婚还是一件非常复杂的事,要离婚很难,但现在女性要离婚已经是很正常的事情了。但关键不是这种时代背景,而是关系。托尔斯泰思考和描述的家庭内部关系——女性如何理解自己在家庭中的角色和位置,如何看待与自己的丈夫、孩子和自己的责任,以及这种责任如何与她们的欲求,比如爱,相联系,这些问题仍然是我们今天在思考的问题。

俄罗斯的离婚率如今在世界居于前列,这是一个严重的社会问题。我们希望男人女人都更加自由,希望他们能够找到自己的生活,但也许我们在这个方向上走得过远了,人们在频繁的离婚中不再感到自己负有的责任。家庭幸福是什么?我想幸福不是一种别人给予你的礼物,而是你去获得幸福所付出的所有努力。托尔斯泰说“幸福的家庭都是相似的”,这个相似之处是什么呢?我理解,这种共同性就存在于每个家庭成员为幸福而付出的努力和劳作中。没有从早到晚的幸福,就如身处天堂,不是这样的。

当代俄罗斯的社会价值观也在剧烈地变化,人们对金钱前所未有地看重。我很理解这一点,因为人们生活得并不富裕。苏联解体后,我们饿过很长一段时间肚子,现在人们想吃饱饭。人们今天也会说,女性不应该受制于家庭,而应该有自己独立的事业。但在我这个年龄回头看,我其实仍然希望膝下儿女环绕——但我只有一个孩子。现实生活不是你希望它理应怎么样它就怎么样,很多时候是为了活着,我的母亲、祖母都是这样。在我祖母那一辈,男人们参加了俄罗斯内战,托尔斯泰家族的两个儿子都死于战争。对于她们来说,只要活着就很幸运了。

三联生活周刊:俄罗斯人今天还对过一种精神的生活感兴趣吗?

弗克拉:苏联解体这么多年后,今天很多人回到了教堂中。但俄罗斯的经济状况很糟糕,失业率很高,大城市看上去还可以,但在有些小镇和农村,人们甚至无法获得食物。对俄罗斯人来说,他们没有自己的父辈、祖父辈过得好,生活变得更糟糕,经济问题变得更重要。我想现在也是重读托尔斯泰的时候,他很明确地阐述了我们生存的价值,并不为肉体而活,而是为灵魂而活。他是一个非常虔诚的人。在俄罗斯,“信仰者”和“信徒”是两个不同的词。托尔斯泰是虔诚的基督徒,但他从不去教堂,在教堂和他的信仰之间并没有什么联系。

三联生活周刊:人们今天如何看待托尔斯泰?你如何看待对托尔斯泰的现代演绎方式?

弗克拉:托尔斯泰在他的时代是一个很奇特的人。他出生在19世纪的一个贵族家庭,穿着却非常朴素,看上去像一个农民。他也是一个素食主义者,热爱自然,喜欢自己动手劳作。这些在他的时代都显得怪怪的,现在却成为流行的生活方式。在他20多岁的时候,他在巴黎的街头看到过铡刀和死刑。200年前,他就曾经反对过死刑,这些在当时都是难以接受的想法,今天却被人们广为讨论。

我很喜欢美国、法国人拍的《安娜·卡列尼娜》,也很喜欢英语版的影视作品《战争与和平》。我想从历史的角度是否“准确”并不是最重要的,我更注重其中的关系和情感,那些打动我的东西,而不是历史细节。这些作品里的主角很年轻,充满情感和活力,也许他们的关系更加现代,他们的行为也不是19世纪应该的样子,但他们非常有活力,这是非常重要的。在俄罗斯的剧院上映经典时,往往会要求非常有经验的权威演员,他们有一种对经典致意的态度,但通常他们太严肃了,就像在开一场哲学研讨会一样。我更喜欢那些生机勃勃的演绎,他们让经典成为活着的经典。

我们是自己生活的作者,我们书写自己的生活,书的风格和题材取决于我们自己如何生活。它可以是非常冷静、严肃但也许很无聊的文本,也可以充满紧张的戏剧性;我们可以用非常朴素简洁的方式来书写它,也可以注重每一个细节。我们如何生活,如何理解自己的生活,非常重要。我们可能游遍了全世界也一无所获,也可以身处狭小一隅,灵魂却开放丰满,这一切都取决于你灵魂“像素”的高低。读完《安娜·卡列尼娜》,有人认为这只是一个陷入婚外恋的女人离开丈夫的故事,有的人却从中读出了所有的丰富色彩。托尔斯泰年轻时曾经四处旅行过,但此后他的大部分人生都在庄园度过,但这并不影响他灵魂世界的丰盈辽阔。

三联生活周刊:如果托尔斯泰到当代世界来旅行,你觉得他会对什么留下深刻的印象?

弗克拉:我猜想他也许会对世界上曾经发生过的和正在发生的一切感到有些失望。在他生活的19世纪,人们几乎无法想象第一次和第二次世界大战的那种大规模杀戮,20世纪的战争是以上百万人的死亡为代价的。他肯定无法理解这种杀戮的规模,肯定会为此震惊和痛苦。他或许很难理解20世纪以来的技术进步,他一定会问:“如果我们最终会发明核武器,那么我们真的需要科技进步吗?”也一定会问:“这一切都是为了什么?”他也许会感到失望,人们并没有从他的小说里汲取到真正的精神力量,并没有开始用不同的方式思考,也没有理解他希望减少暴力和战争的愿望。 文学博物馆战争与和平俄罗斯文化三联生活周刊安娜·卡列尼娜托尔斯泰