每个人都有隐喻的直觉

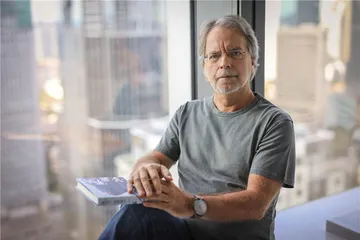

作者:孙若茜 在莫桑比克,作家身份是有特殊地位的,有点儿像是大牌儿明星。因此,作为这个国家当今最重要的作家,米亚·科托走在街上时,经常会被陌生人拦住——他们把他当作一个传递话语的媒介,总想向他讲述一些故事或是信息。

在莫桑比克,作家身份是有特殊地位的,有点儿像是大牌儿明星。因此,作为这个国家当今最重要的作家,米亚·科托走在街上时,经常会被陌生人拦住——他们把他当作一个传递话语的媒介,总想向他讲述一些故事或是信息。

米亚·科托是诺贝尔文学奖当下的热门候选人之一。这与他近年来接二连三地现身国际重要文学奖项不无关联:2013年,他获得葡萄牙语文学最重要的奖项卡蒙斯文学奖,2014年获纽斯塔特国际文学奖,2015年凭小说《耶稣撒冷》入围国际布克奖终选名单,2017年,他的最新作品《母狮的忏悔》又入围国际都柏林文学奖短名单……这些成绩足以被视为“诺奖的风向标”。

实际上,米亚·科托在1983年就已经以诗人的身份步入文坛。1992年,他迄今为止最重要的作品之一,长篇小说《梦游之地》入选了“二十世纪最伟大的十二部非洲小说”。他早就拿遍了莫桑比克的各种文学奖项,作品被学校列为必读书目。

在中国,当米亚·科托因为自己的作品被翻译成中文而现身上海书展时,他也总是被媒体“拦住”,被要求多讲些故事或是有关莫桑比克的信息——他是我们认识莫桑比克的一个入口。米亚·科托善于讲述,但他无意通过作品诉说真实的莫桑比克。他告诉我,一个作家不应该通过作品去传递关于一个国度的知识,而是要去传递一种想要了解这个国度的渴望。

三联生活周刊:莫桑比克独立后很多葡萄牙人选择回国,身为葡萄牙后裔,你为什么选择留在莫桑比克?

米亚·科托:并不是我选择了怎样的生活,而是生活选择了我。大部分到莫桑比克的葡萄牙人,都有一种像殖民者一样的身份,但我的父亲是一个例外(也不能说是个例,当时还有一两百个葡萄牙人也是这样)。他因为与葡萄牙当时的独裁政体在政治上的分歧被送到莫桑比克,是作为一种惩罚,相当于流放。我和我的哥哥、弟弟,三个人的教育基本上是在家里进行的。父母很直接地告诉我们,他们为什么要与葡萄牙当时的政体对抗。所以,莫桑比克独立战争的时候,我是独立战线中的一员。

三联生活周刊:你那时候大概不到20岁,还在念书?

米亚·科托:独立战争开始的时候,我中断了学业,成为一名记者,也因此有机会去到一些社会主义国家学习。正是在那段时间,我发现自己以前对于社会主义的那种乌托邦的想象,是完全不同于现实的。我看到了上层阶级、精英阶层是如何被创作出来的,发现整个事情不过是不同的精英一直在交替。

三联生活周刊:此前你的想法是什么样的?

米亚·科托:在那之前,我对于战争的理解是一种特别天真的幻想,认为通过一代人就可以改变整个世界。当然,也不能说那种幻想就是坏事,我可以接受以前的自己。昨天我去了天安门广场,站在那儿有一种回顾自己年轻时想法的过程——在独立战争时,中国给了莫桑比克很大的支持,不论是军事上的还是思想上的,那时我总是随身带着毛泽东语录。

三联生活周刊:你的小说《梦游之地》写的是莫桑比克内战,当时的状况是什么样的?

米亚·科托:莫桑比克内战是从1977年开始的,内部矛盾加上外部夹击使当时的形势非常混乱。内战的目的之一,是要使莫桑比克形成唯一的共同体,建立一种统一的莫桑比克性。在政治层面上,就形成了一种要抛开不同、忘却个体的趋势,意味着需要消除语言、文化、宗教等等因素的差异。这是一个非常困难的事情,比如当时莫桑比克强制推行葡萄牙语,任何讲其他语言的人都会受到处罚,但实际上,我们的国家有25种不同的语言存在。

内战期间人们的生活状况也是非常非常糟糕的,完全买不到东西。我那时是党派内部的一员,因此有人给我一张卡,拿着它到特殊商店才能买到想要的东西。但我当时非常骄傲地拒绝了,我告诉他们,这个东西不是我为党奋斗的原因。回家之后,我特别得意地把这件事告诉了我的太太,结果她说:“你怎么那么傻!赶紧把卡要回来。”那个时候我们有很多孩子,家里是非常需要这个东西的。我没能把卡要回来。不过比较幸运的是,我的太太是一名医生,医院也向她提供了这样的卡,因为这样,我的孩子才有东西吃。

三联生活周刊:25种语言意味着多样性,那什么是所谓统一的莫桑比克性呢?

米亚·科托:非常讽刺的是,让莫桑比克融合成一个整体的是葡萄牙的殖民历史,是葡萄牙语。这段殖民历史虽然使莫桑比克遭受了一些苦痛,但苦痛反而使他们连接成了一个整体。

三联生活周刊:你把小说《梦游之地》整体构建成一个梦境,这里面隐藏了你的政治观点吗?

米亚·科托:内战统一的过程悄无声息,但实际非常暴力,那些追求统一的人打着马克思主义的旗号扬言为穷困的底层人民奋斗,但问题是,对于那些底层的人来说,这种统一打碎了他们与土地之间的某种灵性上的关联。

《梦游之地》就是记录这个过程的一本书。在这本书里,我所写的人都不是单一的一种存在,而是完全不同的个体,他们有着各自的存在方式,都想要把自己表现为特殊的独立的个体,而不是某个统一体里的一员。这其实是一种政治上的表达。

三联生活周刊:在你的写作中,“隐喻”是一个非常重要的方式。你曾说有些问题是必须用这种方式表达的,是什么样的问题呢?

米亚·科托:自我们以一种全球的视角看待世界,就形成了一种隐喻式的思维方式,但是随着科学的发展,人们开始认为这种思维方式是过于天真的。可实际上,使用科学的方式是没办法完全理解一个活生生的个体的。隐喻性的语言和思维方式始终是我们的一部分。每个人都有隐喻的直觉,它不仅仅属于那些在我们看来比较疯狂的人,不仅仅属于艺术家。所以我写这本书,用隐喻的方式去讲一个故事,也是希望这种方式被重新唤醒,得以延续。

三联生活周刊:你近两年的作品,比如《母狮的忏悔》和正在写作的“非洲三部曲”都聚焦于女性的生存状况,是什么使你进入这个母题?

米亚·科托:其实并不能说是一种特殊的关注,我也没有要成为女性主义者。我只是觉得通过女性的视角去讲述这些故事可能会更好。这可能与我在家里受到的教育有关,很小的时候,我就觉得我的妈妈讲述故事的方式是非常触动人的。所以在写作这些故事的时候,我唤醒了自己体内女性的一部分。随着我年龄的增长,妈妈的声音,或者说女性的声音,在我的脑海里变得越来越清晰了,这样的声音也因此越来越多地体现在我的作品里。

三联生活周刊:所谓体内女性的一部分,应该怎么理解?

米亚·科托:显然这不是在说物理上的性别差异。然而,就思想上的差异,这个性别界限到底是什么我自己也不是特别确定,什么是女性的部分?什么才是男性的东西?对于这种分类我是有些困惑的。

三联生活周刊:身为作家的同时,你还是一位生物学家,这两个身份之间是一种怎样的关系?

米亚·科托:作为一个生物学家,很重要的是我学会了一种能与动植物沟通的秘密的语言。我很排斥用一种机械化的方式看待动物和植物,而是把它们看成一个融合的有机体。其实不只动植物,我所说的有机体还指高山、河流、岩石等等。我只是它们所形成的这种非常密集、和谐的存在之中的一员。

另外,作为环境学家,我经常要走很多路,去很远的地方。途中,我会收集一些故事。对于我来说,一棵树,不仅仅是植物学意义上的树,而是一个包含故事、宗教和传说等等一切的一个存在。

三联生活周刊:能不能讲述一个你和自然之间真正彼此融合的时刻?

米亚·科托:很小的时候,我并不能体会到自己与周遭世界联结为一体的感觉。有一次,我的父亲带我去了一个风景独特的地方,那是一片无边开阔的陆地,大地仿佛没有尽头。父亲对我说,如果你想要寻找一个教堂的话,这里就是。

我拥有一块自己的土地,20年前我开始种树,现在里面已经有非常多的树。对我来说,每一棵树都有一个故事,我和树之间是一种特别亲密且私人的关系。树不仅仅是一棵树,它上面还居住着昆虫、鸟,因此,每当我面对一棵树时,就像是在观看一场表演,看树是如何去展现自己的故事。现在,我不应该再说自己种了那些树,而是应该说我已经成为那些树。

三联生活周刊:你曾经描述自己,“既是白人又是非洲人,是欧洲人与莫桑比克人的儿子,一位身处宗教世界的科学家,口语文学社会的写作者”。这样的身份就好像时刻处在矛盾中,它对你的写作有怎样的影响?

米亚·科托:从根本上来说,我不喜欢这种二元对立的说法。这种所谓的矛盾,对我来说并不是一种矛盾,它们的存在是一体的、共生的,这对于我的写作也确实是有影响的。我其实一直都没有企图想要去诉说一个真实的莫桑比克,否则我应该是一个记者,去写一写非虚构的东西。而作家都是撒谎者,他们写作小说的同时已经做出了一个声明:不要相信这些,它们都是虚构的。

我认为文学的本质是去成为他人,要从他人的角度去诉说、去表达,而不是被自己的身份所限制,并不是因为你是女性,就只能通过女性的身份写作,你是白人,就不可以通过黑人的身份书写。

三联生活周刊:随着你的名声越来越大,你的写作会因为自己是为数不多的莫桑比克的文化标志而感受到某种责任吗?毕竟世界上很多人在通过你认识莫桑比克。

米亚·科托:这是两个层面的事情。我能在某种程度上代表莫桑比克,这是让我觉得非常骄傲的一件事。但我还是要向读者发出一个信号,告诉他们,我不能保证自己描述的东西就是所谓真实的莫桑比克。我想,一个作家不应该通过作品去传递关于一个国度的知识,而是要去传递一种想要了解这个国度的渴望。 作家诺贝尔文学奖隐喻米亚·科托三联生活周刊