东巡的亮色

作者:卜键 东巡,清代康乾时期也用指皇帝往山东祭孔,但主要是说巡幸东北龙兴之地和谒祭祖陵。乾隆四十八年(1783)九月,乾隆第四次抵达盛京,而由于文溯阁的兴建和四库全书的入阁,为这次东巡平添了一道文明之光,也为这座满洲旧都带来了前所未有的丰厚文献典藏。正是为了确保在东巡之前准备停当,大清君臣急着安排在寒冬腊月赶运书籍和阁中陈设物件,并对督办护理不力的官员迅速惩处。

东巡,清代康乾时期也用指皇帝往山东祭孔,但主要是说巡幸东北龙兴之地和谒祭祖陵。乾隆四十八年(1783)九月,乾隆第四次抵达盛京,而由于文溯阁的兴建和四库全书的入阁,为这次东巡平添了一道文明之光,也为这座满洲旧都带来了前所未有的丰厚文献典藏。正是为了确保在东巡之前准备停当,大清君臣急着安排在寒冬腊月赶运书籍和阁中陈设物件,并对督办护理不力的官员迅速惩处。查阅宫中档案,可知弘历对李调元、弓养正的印象原来都不错,二人本来是各有前程的——

李调元科甲出身,曾长期任职翰林院,调入吏部,既有才名,又有直声,四十六年二月由广东学政任满回京,陛见时朱批“竟可”(佳评,与“甚好”近同),当月即升任通永道;四十七年三月参加引见,朱批记载为“直爽人”,之后就钦点他负责文溯阁本关内段的督运,那可是莫大的信任。接阅英廉的奏折,弘历登时大怒,谴责李调元:“不知感激奋勉,恪尽职守,竟敢恣意妄行,骚扰所属州县,竟出朕意料之外!”自此,李调元的宦途也就到了头。

弓养正的科举仕宦之路可谓坎坷,性格也有几分执拗,然认真沉稳,也敢于为百姓和属员说话。弘历对他已有留意:四十五年九月弓养正以信阳知州参加引见,朱批“似实力办事之人”;四十六年闰五月内引见,批曰“中平,结实,再看”,数月后升任永平府知府;次年三月参加引见,朱笔记载“老实人”。清代重视官员的选用,文职知县以上,武职守备以上,都要由吏部带领引见,是一个得到皇上赏识的机会,但也是一道关口。弘历阅人多矣,厌弃那些油滑、轻浮、目光游移、暮气太重的官员,而朱笔标注的直爽、结实、老实等词,都属于好评。

皇帝的信任也如秋天的云,说变就变。此事一经上奏,即有旨将李调元等革职拿问。英廉的奏报有些偏向,没有看到有关的审讯细节,推想应不会如此简单,结果是卢龙知县郭棣泰被革职,永宁知府弓养正、通永道李调元皆被革职流放。不久后袁守侗回任直督,曾为李调元向皇上委婉解释,说他是读书人,公认的才子,使之得以上缴银子赎罪。差不多同时,亦有旨将弓养正罚银,加恩免除流遣,应是老袁也为他说了话。

就这样,第三拨全书的督运与李调元无关了。所运文溯阁本共1500函,另有金玉佛像、围屏、桌椅、玻璃镜子等144件,关内段改由接掌通永道的兰第锡护送,关外段未见变化,乾隆四十八年正月二十五日运抵盛京,可知过年期间仍在路上。然后是二月二十七日接收第四拨,为文溯阁本1500函,以及佛龛、玉铜佛像、匾额、挂屏等件;三月二十七日接收第五拨,为文溯阁本290函,另有空书匣364个。至此,大规模的运输任务终得告一段落,还有一批子项目没有完成,先以空书匣排次列架,看上去整齐美观,也易于陆续补充。贯穿整个严冬,却也没再发生此前的抛弃、淋湿书箱的情况,至少没有出现互相纠弹、双双革职的事件。先期运达的每一批全书,都有内务府护送司员携带清册,交盛京内务府查核验收,妥善存放于宫中库房。四库总校官、内阁学士兼礼部侍郎陆费墀已有了文渊阁排架的经验,自请前赴盛京办理排次上架事宜,得到皇上当面俞允,在第五拨书箱运达、文溯阁内外装饰完成后赶到,将入阁排架事宜办理得停停妥妥。

帝制时期,君主出巡也是一个复杂的话题,问俗省方是冠冕堂皇的说法,亦不免劳民伤财之讥。降至乾隆朝,弘历的主要理由为视察黄河和浙江海塘工程,而一次次奉母南巡,停驻扬州、苏州、杭州,以及巡幸五台山,也无法避免游山玩水之讥。而东巡盛京,也包括望祭长白山,情况有些不同,回到先祖艰苦创业之地,祭拜追思,具有浓重的礼制色彩和政治含义。

对于第四次东巡,弘历在四十七年五月就开始布置,颁赏和拨发银两,命銮驾经行的地方官和蒙古各部分段包干,“豫备大营、尖营,修治道路”;并要求邻近地区的蒙古王公,于八月初间前赴盛京瞻觐,其他蒙古札萨克王公各在属地照料候驾,不必远迎和扈从。至乾隆四十八年三月,他又明降谕旨,五月二十四日启銮往避暑山庄,七月十一日自热河至盛京和兴京恭谒祖陵。盛京将军宗室永玮随即上奏,将所有接驾应办事项详细开列,分交五部侍郎、副都统等具体负责,设想周妥,皇上颇为赞许。

弘历的生日是八月十三日,大多在避暑山庄度过,这次拟于七月中旬前往盛京,也就做好了在那里庆贺诞辰的准备,曾传旨命各省督抚不必派人将万寿节贡品送到承德,封疆大吏们自也心领神会。而到了六月,因当年节候较迟,七月尚在三伏之内,天气炎热,不利于大队人马远行,他又改变主意,改为八月十六日贺完寿诞后启銮前往。

九月初十,乾隆帝先至兴京,谒祭埋葬着努尔哈赤六世祖孟特穆、曾祖福满、祖父觉昌安、父塔克世、伯父和叔父等人的永陵,“未至碑亭即降舆恸哭,步入启运门,诣宝城前行礼,躬奠哀恸”。当晚驻跸新建成的夏园行宫,相距仅五里,次日再往永陵行大飨礼,然后到显佑宫等处致祭,并巡阅兴京城。此后数日间,乾隆谒努尔哈赤的福陵、皇太极的昭陵,无不痛哭祭奠,随扈大臣、侍卫等见皇上如此,自也是跟着大放悲声。进入盛京旧宫,弘历首先“诣太庙行礼,恭阅奉安五朝册宝”,乃因刻制了新的玉册和宝玺,特命怡亲王将旧册宝恭送盛京太庙尊藏,举行了隆重的移送、迎接仪式,亦此行的一件大事。

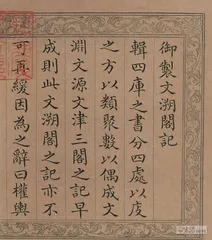

弘历在盛京旧宫驻跸五日,大霈甘霖,奖励老年旗民布帛米谷,增加各府县官学名额,将军大臣以至官兵各有赏银,也阅视了天坛、地坛、堂子等新修工程。至于莅临文溯阁,察看《四库全书》的陈列情况,虽未见记述,应也必不可少。九月十九日,亦即住进旧宫的第三天,乾隆感慨兴会,撰写了《文溯阁记》。他说已为文渊等三阁题记,文溯阁之记亦不可再缓,而着重阐释了“文明”之内涵,题曰:

权舆二典之赞尧舜也,一则曰文思,一则曰文明。盖思乃蕴于中,明乃发于外,而胥藉文以显。文者理也。文之所在,天理存焉,文不在斯乎!孔子所以继尧舜之心传也,世无文,天理泯而不成其为世,夫岂铅椠简编云乎哉?然文固不离乎铅椠简编以化世,此四库之辑所由亟亟也。

编纂四库的核心价值,正在于保存文献,传扬文明,以文化人。由此再说到四阁的命名——

四阁之名,皆冠以文,而若渊、若源、若津、若溯,皆从水以立义者。盖取范氏天一阁之为,亦既见于前记矣。若夫海,源也。众水各有源,而同归于海,似海为其尾而非源,不知尾闾何洩,则仍运而为源,原始反终,大易所以示其端也。津则窃源之径而溯之,是则溯也津也,实亦迨源之渊也。水之体用如是,文之体用,顾独不如是乎?恰于盛京而名此名,更有合周诗所谓溯涧求本之义,而予不忘祖宗创业之艰,示子孙守文之模,意在斯乎?意在斯乎?

弘历有早起读书的习惯,每天都坚持先读一卷前朝实录,推测此记作于凌晨读史后。在先祖以武功打天下、创基业的盛京旧宫,73岁的老皇帝文思勃发,提出要“溯涧求本”,而这个“本”既像是努尔哈赤的13副铠甲打天下,似又远及华夏道统的根脉,有些个打混成一片了。 四库全书