灵渠:打穿长江和珠江水系

作者:邢海洋 飞机落地长沙黄花机场,和滚滚热浪一道扑面而来的还有湖南文旅“三湘四水”的宣传口号。“四水”,汇入洞庭湖的四条支流——湘江、资江、沅江、澧水,我这个初来乍到的外地游客也能猜到。飞机自北方而来,过了长江地表便被大片水体和交错的河汊占据着,河湖和苍郁的丘陵相互穿插。飞机降落时,红色的土壤时而裸露出来,使人联想到南方多雨又湿热的淋溶侵蚀环境。

飞机落地长沙黄花机场,和滚滚热浪一道扑面而来的还有湖南文旅“三湘四水”的宣传口号。“四水”,汇入洞庭湖的四条支流——湘江、资江、沅江、澧水,我这个初来乍到的外地游客也能猜到。飞机自北方而来,过了长江地表便被大片水体和交错的河汊占据着,河湖和苍郁的丘陵相互穿插。飞机降落时,红色的土壤时而裸露出来,使人联想到南方多雨又湿热的淋溶侵蚀环境。“三湘”,却没有“四水”那样的固定答案,一种说法是湘水发源后与漓水合流后称“漓湘”,中游与潇水合流后称“潇湘”,下游与蒸水合流后称“蒸湘”,故名“三湘”。使我这个北方人好奇的是,一条河流,不同的河段竟然有着不同的名字,虽然长江也存在分段命名的现象,但在南方,大大小小的河流以繁复多样的名字分段命名更为突出。当我翻过五岭来到珠江流域,这种分段命名河流的情况更为普遍,比如珠江最长的支流西江,干流的源头部分称为南盘江,南盘江与北盘江汇合后称“红水河”,红水河与柳江汇合后称“黔江”,黔江与郁江在广西桂平汇合后称“浔江”,浔江与来自桂林的桂江在梧州交汇始称“西江”,一条河流竟有如此多的称谓。在梧州,当地人告诉我这里是三江交汇之地时我颇不理解,后来才有所悟。南方之“十里不同俗,百里不同音”,在河流命名上也有着鲜明的体现。

蒸水的名字,一种解释是沿河水气如蒸的意思。南方一年中大部分时间昼蒸夜煮,这是湿热之情状的又一个形象的写照吧。 古代文人到南方,湖南似乎就是极限,再向前,皆谪贬之人。韩愈曾被谪潮州;褚遂良因向高宗李治“谏立武后”被贬桂州(桂林);柳宗元、刘禹锡等“二王八司马”党争失败后,均贬谪到南方,永州、台州、连州、崖州等地,要么岭南,要么南岭边缘。北宋时,苏轼、苏辙兄弟被贬岭南,先后到过潮州、惠州、廉州(广西合浦)及海南岛。凡此种种,来越岭者,非罪即贬之人。除了文人名士,更多被发配到岭南则是犯罪之人,秦始皇发兵征伐岭南,最先移民至此的也是罪犯和社会底层边缘人等,何以如此?秦并六国后的确极为重视防范各路诸侯和人民造反,还通过移民削弱地方势力。把犯人流放到遥远的南方,远离政治中心,既可削弱反抗势力又能让敌人自生自灭。不过,当“亡人、赘婿、贾人”被发往南方,他们和当地蛮人交往融合,的确也能起到中原使者的作用,加快民族融合与认同。

古代文人到南方,湖南似乎就是极限,再向前,皆谪贬之人。韩愈曾被谪潮州;褚遂良因向高宗李治“谏立武后”被贬桂州(桂林);柳宗元、刘禹锡等“二王八司马”党争失败后,均贬谪到南方,永州、台州、连州、崖州等地,要么岭南,要么南岭边缘。北宋时,苏轼、苏辙兄弟被贬岭南,先后到过潮州、惠州、廉州(广西合浦)及海南岛。凡此种种,来越岭者,非罪即贬之人。除了文人名士,更多被发配到岭南则是犯罪之人,秦始皇发兵征伐岭南,最先移民至此的也是罪犯和社会底层边缘人等,何以如此?秦并六国后的确极为重视防范各路诸侯和人民造反,还通过移民削弱地方势力。把犯人流放到遥远的南方,远离政治中心,既可削弱反抗势力又能让敌人自生自灭。不过,当“亡人、赘婿、贾人”被发往南方,他们和当地蛮人交往融合,的确也能起到中原使者的作用,加快民族融合与认同。

至于文人墨客,明代以前主动前往岭南的少之又少。中原士人多是通过岭南本地人或公干人士书写的猎奇书籍来满足对遥远地域的好奇。东汉的杨孚,番禺人,撰写了《异物志》向汉朝的官员士绅们介绍岭南风物,《异物志》里有“叶大如筵席”的芭蕉、“高出林表,广荫原丘”的榕树,关于孔雀,“其大如大雁而足高,毛皆有斑纹彩,捕而蓄之,拍手即舞”。但动物的异地饲养远比植物方便,远方有进献,宫廷中并不罕见。

唐代河北人刘恂,曾任广州司马,后寓居广州,作《岭表异录》,里面多次提到“瘴”,如“岭表或见物自空而下,始如弹丸,渐如车轮,遂四散。人中之即病,谓之瘴母”,又如“岭表山川,盘郁结聚,不易疏泄,故多岚雾作瘴。人感之多病,腹胀成蛊”。可见到了唐代,岭南仍神秘而恐怖。

李白游历到的最南方的地方是永州,那里的九嶷山相传是舜帝登天的地方,潇湘二妃的传说吸引着文人墨客追寻吟咏。苍梧,这片古代介于桂林郡和长沙郡之间的岭南以北的土地,常常勾起文人对苍茫而神秘的南方的怀想。

杜甫却是不得已,还葬身于此。安史之乱后杜甫离开四川“即从巴峡穿巫峡”却未能“便下襄阳向洛阳”,57岁的他顺江而下,入洞庭再逆湘江而上,去衡州(今衡阳)投亲靠友,却得知年轻时的好友衡州刺史韦之晋已经调任潭州(长沙),杜甫一家又调转船头北回潭州,没想到韦之晋已病逝于潭州任上。杜甫人生中最后两年,在湘江和洞庭湖间兜兜转转,今日长沙湘江之畔的杜甫江阁便是在他故居建设起的纪念建筑,不同的是,杜甫的茅屋为现代仿古的楼阁取代了。

在长沙,杜甫遇到了昔日长安旧相识、流落于此的乐师李龟年,所谓“岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻”,不胜唏嘘。不料潭州兵变,杜甫一家又离开潭州,前往郴州投靠族人,正值炎夏,途中遭遇洪水,不得不折返,顺湘江向北。一家人船上断粮,耒阳聂县令雇船来接他,赠送牛肉白酒。杜甫因饥饿过度,吃完难以消化,过世了。有学者给出了食物中毒的推断——正值洪水暴发的时日,想必暑热蒸人,食物也极容易腐坏。诗圣最后三年以船为家的颠沛流离的生活,或是这片土地上古人水上生活、水上交通的写照。

这一片长江出山后的土地,江水漫溢,洪水涨落,潮湿蒸腾,是古人对南方的想象的极限了,再向南似乎要那些贬谪的官员去探寻。百越之地

可历史通常是旋回往复的。唐宋时代的蛮荒之地,秦朝时却已有文明的强光照射。2005年因修建水库,考古人员在湘西土家族苗族自治州龙山县里耶镇的古井中发现了3万余枚简牍,经研究证实是秦洞庭郡迁陵县的档案,涵括户口、土地开垦、物产、田租赋税、劳役徭役、仓储钱粮、兵甲物资、道路里程、邮驿津渡管理、奴隶买卖、刑徒管理、祭祀先农以及教育、医药等相关政令和文书,今日的我们得以窥见秦代短短十余年间在南方莽莽大山之中的郡县管理。从文字中可看出,那时官吏有明确的分工,形成了自上而下层层监督和考核体系,可谓规则明晰、赏罚分明。那时候的户口记录已经颇为详细,“迁陵以邮行洞庭”是中国最早的邮驿记录之一。《史记》《汉书》等文献记载秦始皇统一全国后分天下为三十六郡,其中并无“洞庭郡”。里耶的公文简牍中频繁出现“洞庭郡”,证实了早在秦始皇统治时期就设有“洞庭郡”,南方的治理比后人的想象实际上更为规范化。

当我坐着火车,沿着湘江河谷向武陵山脉前行的时候,中国南方所特有的地貌——低山与平坝相间的丘陵在眼前无穷无尽地延展,和想象中沟壑纵横大山巍峨的南方完全不搭边。火车很少钻山洞,钻了也都是很短的隧道,随后你看到的是一个个绿茸茸的、在阳光下泛着绿意发亮发光的小山包,一层层被树冠勾勒出来。山前的地势,整体上不平展,千百年的劳作后局部小地块却都是异常平坦。那些农田高高低低,如同起伏着的琴键,跳跃着伸向远方。远处则是巍峨的黛色隐在云雾中的大山。

湘江,数百米宽阔的湘江,在田野和矮山间穿插着,缓缓流淌。也难怪秦始皇统一中原后,要借助水路向岭南进发。溯水而上,株洲、衡阳一闪而过,火车行至永州,柳宗元被贬谪写下“永州之野产异蛇”的地方,山势才变得陡峭,湘江仍然阔大,天光下显得清澈透亮起来,山包上冒出了一丛丛的竹子,南方的特色更为鲜明,而一路上的稻田景色也少见了,南岭之地也迫近了。

秦时的岭南为百越之地,这里的原住民部落被中原人称为越人,又因为支系部落众多,故称为“百越”。幅员辽阔、山高林深,越人虽分散却骁勇善战,秦人的征伐并不顺利。

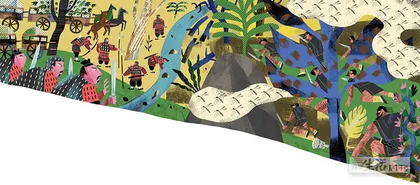

公元前219年,秦始皇命大将屠睢率军50万征讨百越。秦军兵分五路,一路由今江西向东进发,攻取东瓯和闽越;中间两路攻取南越;其余两路入广西,攻西瓯。第一路秦军进展顺利,当年就平定了浙闽地区,设置了闽中郡,但其他四路秦军由于山高路险、河道纵横,行军作战及军粮运输极为困难,加之蛇虫出没,山岚瘴气让中原兵士吃不消,百越人民凭借地利顽强抵抗,双方相持了三年之久。据《淮南子》记载,秦兵“伏尸流血数十万”,屠睢也被一支西瓯军夜袭击毙,迫使秦军“宿兵无用之地,进而不得退”。根据学界推断,当时秦军阵亡人数应在30万人上下,剩下的十余万人全部退到广西的东部边界一带。夜访灵渠

秦攻百越之战,是秦朝统一战争中最艰难激烈一仗,激烈程度比秦并六国尤甚。卡壳就卡在了粮草上,任务交由掌管后勤的监御史禄,禄遍访山林,在今日桂林新安县,他找到了答案:这里的河流,有南流有北流。之所以如此,湘江支流海洋河,漓江支流大榕江,皆发源于新安县境内,这里是五岭之一的越城岭,是长江珠江的分水岭。他遂产生了连通不同流向水系的想法。这一连,竟打通了长江和珠江水系,粮草因此能够逆湘江而上,再沿着漓江而下,便能源源不断地跟上远征大军的步伐。

史禄修建连接长江和珠江水系的灵渠,我想,最重要的是勘察地形和水位落差,地形好观察,落差却不能仅凭直觉。果然,来到灵渠公园,在灵渠自湘江上游支流海洋河取水的分水潭附近,我便看到了2000年前的水准测量仪,一个中间挖出大洞的圆石桩,石洞中插入木杆,推动圆石柱转动,石柱顶挖出水槽,盛满水即可观察远处的高下。借助水准仪,史禄了解到海洋河的水位更高,成功连通了湘江与漓江支流的灵溪,于是从海洋河取水。

来到灵渠遗址公园已是掌灯时分,正在黑暗中摸索,突然公园里的照明灯和氛围灯全打开了,分水渠渠首的水潭在眼前展开,阔大如同湖泊。一边海洋河水进入灵渠的南渠和北渠,平静中流淌;另一边,潭水自大、小天平,也就是条石组成的溢流堤坝流走,欢腾着发出水响。

灵渠渠首海拔高程为212米,灵渠汇入大榕江河口海拔高程181米,两地直线距离22公里,若按照现代工程的经验,这一段水道应该是自流的自不待言,但对于古人来说,如何把水位适当抬高,使灵渠的水流穿过两河之间的分水高地却非易事,而要将两河之间巨大的水头落差掌控住,让水势平缓,船舶平稳行驶,更是一道难题。

史禄想到的办法便是修造溢流坝抬高水位。水位高了,海洋河的河水便更容易流过两河之间的高地。可水位一旦抬高,海洋河也被溢流坝抬高了水位,同时河面上出现了水坎,海洋河下游也得重新规划渠道,于是灵渠又分为南渠和北渠,南渠贯通海洋河与大榕江,是两大水系的连通水道,北渠则是海洋河新河道,以距离更长的曲流抵消溢流坝抬高水位对海洋河行船的不利影响。

灵渠南渠,连接海洋河与大榕江的渠道中,最难修的是分水潭到大榕江小支流始安水的一段,长4公里,距离短,却是全为人工开凿的航道。这一段是打穿分水岭的一段,两水之间的高度差虽只有30米,可在只有铁制工具、炸药还没发明的时代,要在土地和基岩中砍凿出一条深沟,却是天量工程。好在有都江堰的经验,用火烧岩石,再冷水激之,热胀冷缩以碎裂岩石。按工程量推测,灵渠的修造动用的民工需数十万计。

灵渠向西的第二段是始安水的河道,虽仅为小溪流,但扩宽加深,挖成航道也相对容易;再往下,自然水流纷纷汇入,经整治河道变得更宽更深了。问题是,这段30余公里的河道,水位落差竟有30米之巨。丰水季节,水流过于湍急;枯水季节却存不住水,难以行舟。古人用到的办法便是修建曲流,延长河道的长度。可曲流仍不能调节水流的丰枯,这时,世界上最早的船闸应运而生,这便是“陡门”。

黑暗中,我找寻着河上的陡门,找了半天却徒劳。暗夜里的灵渠公园游人如织,人们步履匆匆,沿渠健步,这是当地人健身的方式。我向一位健步者打听陡门的所在,他指给我,原来北渠渠口的小桥下,便是“天下第一陡”。彼时的秦人还没有后来用于河流拦水的方木等工具,据猜测他们用的是树枝、毛竹编制的栅栏,拦在水流较窄处以憋高水位,帮助船只通行。彼时还没有现代意义上的船闸,靠两座船闸的共同作用调节水位,而只能依靠一个个陡门相应地憋水放水。好在灵渠不长,陡门也密集,南方水量又充足,古时的船体积小吃水也浅,运粮船也就可以顺利通过了。

陡门解决了“浅、狭、曲、急”的灵渠行船的难题。宋代周去非在《岭外代答》中记载:“渠内置斗门三十有六,每舟入一斗门,则复闸之,俟水积而舟以渐进,故能循崖而上,建瓴而下,以通南北之舟楫。”“斗”和“陡”是同音互用字。灵渠上陡门众多,又被称之为“陡河”。此去一万里

帮我指认灵渠的热心人是兴安师范学校的老师,听说我来写灵渠,热情地带着我沿渠而下,从公园的另一个门出去,到分水潭下游的水街。他特意带我看的是三将军墓,三将军传说是三位异姓结拜兄弟,三个人分别被史禄派来修抬高水位的溢流坝,前两位失败被杀,第三位想到了水下遍插松木以稳固河床,再把片石插在木头中的办法,水流冲刷下河堤愈发稳固,2000年不毁。史禄本要嘉奖这位工匠,他却自杀追随两位异姓结拜兄弟去了。留给后人的唯有敬仰。

不远处是飞架在渠道之上的万里桥。那座万里桥,传说是因距长安水路一万里而得名,是广西境内最古老的石拱桥,被称为“通行楚越之要津”。今日这里是兴安商业繁华的所在,也算得上是要津。兴安地处湘桂古道上,近年来新修的湘桂间的高铁也经过兴安,铁路局还曾开通了广西北海到兴安的灵渠号旅游高铁。只可惜来往游客未达预期,这条旅游线路关闭了,来兴安的游客少了,灵渠两岸的商业街略显落寞。

秦兴起于秦岭与黄土高原夹缝中的关中平原,偏居于中原内陆,彼时国家的军政中心更偏西部,沟通南北的道路中,沿着太行山、秦岭、大巴山的南北通道尤为重要。当中原人自洛阳而南阳而襄阳,沿山脚一路水陆兼程行来,过了长江却是重峦叠嶂,水路更为便捷。顺长江而下,入洞庭再逆湘江而上,自然而然便到了五岭脚下的兴安。地理位置上,兴安处于湘桂大通道的枢纽位置,沿着西部的陆路水陆进岭南,这是最为关键的节点,也难怪五路秦军,这里战事最为激烈。

自永州而入广西后,岩溶地貌的特点就愈加明显了,河水流经最容易侵蚀的地区,湘桂通道上石灰岩孤山峰丛从时而露出到越来越密集,宣告着广西喀斯特地貌的开始。当我向出租司机打听如今的灵渠还能否行舟的时候,行驶在宽阔的马路上,他指着前方的高架铁路桥说:“修高速、修铁路都在往地底下打桩子,水早就漏完啦。”喀斯特地貌成就了2000年前长江和珠江水系的大连通,如今却成了铁路和公路修造的障碍,好在如今的工程技术能力,地下暗河和溶洞都不在话下了。

沿着灵渠顺流而下,兴安县城东南的榕江汇入漓江,再南流,不远处便是独得岩溶地貌秀美的“山水甲天下”的桂林,漓江平缓地南流,在桂林市区乘船,60余公里水路便到了阳朔的码头,是“山水甲桂林”之所在。漓江一路南流,在平乐县的三江口与荔浦河汇聚,共同形成桂江,桂江再南流并入西江,继而是珠江。一条浩浩大水铺就的水上公路,沟通了南北。

漓江对南北航道的促进作用,值得一提的是桂林的地势。桂林坐落在五岭之下的小盆地中,其北部便是高耸的五岭大山,五岭最高峰猫儿山便在兴安县境内。平地高耸的山势拦截了南来的水汽,导致漓江上游的华江、川江、砚田、上洞、高寨一带成为我国高值暴雨区之一,中心区多年平均降水量达2600毫米,暴雨频发,是漓江洪水的主要发源地。但雨水多也带来了漓江通航的便利,上游水势既大,向下游更是舟行无阻了。 岭南灵渠广东