岭南瘴气消除史

作者:邢海洋 北京雾霾,上海下着雨,深秋和天高云淡渐行渐远了。飞机飞过江西,满布天空的云彩散开一大片,总算得见如同沙皮狗一样褶皱的绿茸茸的山峰与山坳。山坳里散落的村庄被一条条公路串起来,即使面积不够大的山谷也有村子星星点点,被道路织就成一张大网。岭南的村镇和北方枯黄的土地上散落着的村庄是完全不同的观感。这里的村庄密密麻麻占满了谷底的平地,山上也有着挺多的房舍。这样的山川形势,耕地显得尤其可贵,山沟谷底的耕地甚至还没有房舍所占的面积大,所谓“八山一水一分田”,这里的一分田地还有一大半是居住性质的。

北京雾霾,上海下着雨,深秋和天高云淡渐行渐远了。飞机飞过江西,满布天空的云彩散开一大片,总算得见如同沙皮狗一样褶皱的绿茸茸的山峰与山坳。山坳里散落的村庄被一条条公路串起来,即使面积不够大的山谷也有村子星星点点,被道路织就成一张大网。岭南的村镇和北方枯黄的土地上散落着的村庄是完全不同的观感。这里的村庄密密麻麻占满了谷底的平地,山上也有着挺多的房舍。这样的山川形势,耕地显得尤其可贵,山沟谷底的耕地甚至还没有房舍所占的面积大,所谓“八山一水一分田”,这里的一分田地还有一大半是居住性质的。11月,岭南最好的季节中最好的月份,阳光仍然灼热。夜晚会滴落下雨滴,白天却少有云彩,山岭间也不再缭绕着雾气。有点恍惚,所谓的“山岚瘴气”躲到哪里了?

来潮州,就是奔着“瘴气”而来。韩愈因为谏迎佛骨激怒了皇帝,被贬到潮州任刺史。他那首赴任路上慷慨赴死的诗,“一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千”,最后一句便是“好收吾骨瘴江边”。他对南方瘴气的预想并非道听途说,幼年时他曾随兄长到韶州就任,兄长就病死在任上。

唐代潮州的风土环境,因韩愈的文字而保留下来。如在给皇帝的表奏中他写道:“臣所领州,在广府极东界上,去广府虽云才二千里,然来往动皆经月,过海口,下恶水,涛泷壮猛,难计程期。飓风鳄鱼,患祸不测;州南近界,涨海连天;毒雾瘴气,日夕发作。”在诗文中他写道:“恶溪瘴毒聚,雷电常汹汹。鳄鱼大于船,牙眼怖杀侬。”韩愈上任伊始,即有百姓告诉他,“恶溪有鳄鱼,食民畜产且尽,民以是穷”。于是,韩愈撰写了《祭鳄鱼文》望江设祭,据说“自是潮无鳄鱼患”。

不唯韩愈,唐代诗人宋之问也有“处处山川同瘴疠,自怜能得几人归”的诗句。唐代有位宰相韦执谊,据《旧唐书》,没当上宰相时他就不喜欢听人提到岭南的州、县,有一次看四方地图,看到岭南时就闭上眼睛,命人撤走;封相后,韦执谊所坐的厅堂有幅地图,七八天后他才发现是崖州的舆图,甚感不祥。韦执谊被贬谪,正好是崖州,他在任上为当地人做了不少好事,却也如他所预料到的不祥征兆,他真的死在那里。

韩愈任潮州刺史其实只有8个月,却因为大文豪的如椽巨笔,在潮州的历史烙上了很深的印记,今日穿潮州而过的当地最大的河流被称为“韩江”,一座他登临的山被称为“韩山”。以韩愈名字命名的还有韩山书院、昌黎路等。邹鲁之乡

韩愈在潮州被神话,成为神祇一样的存在,或和潮汕文化中先贤崇拜和将著名人物封神封圣的特定历史时期有关系。韩愈来潮州的唐代,按《元和郡县图志》载潮州户口数,“开元户九三三七”,《太平寰宇记》里“唐开元一千八百,皇朝户主客都共五千八百三十一”。人口既少,当一位历史名人莅临,就不免带着拓荒者或创始人的色彩,这里发生的重大事件便容易被后来者所放大推上神坛。

潮人对文脉的崇拜后世日渐隆重或也是原因。今日潮州的旅游名片,除了潮汕美食、韩江上的中国四大名桥之一的广济桥,便是古城里的牌坊街了。这座牌坊街,街道两边是东南亚风格的骑楼市肆,路中央每隔几十米便矗立着牌楼,牌楼上“少司马”“大总制”“戊辰八贤”等匾额,书写着被嘉赏的人物,仔细看过去,基本上是明清两代科举致仕的潮州人。牌匾凸显了古人科举以入仕显亲扬名的传统。潮汕的宗族文化更使得读书科举具有非凡的意义。自宋以后,潮州这片粤东的军政中心,渐成文化重地,被外界誉为邹鲁之乡,也是其来有自。不过,距离潮州不远的泉州,也被称为海上邹鲁,其实南方沿海儒家文化的兴起还是颇有源流的。

还是回到这里从鳄鱼横行的荒蛮之地到邹鲁之乡的演化历史。中国三次向南方的大移民都是伴随着战乱而来,永嘉之乱是开头,安史之乱中南方人口超过了北方,靖康南渡使得南方终成中国经济文化重地。对岭南而言,这里的人口也因移民而增加,林莽丘壑得以开辟。当北宋王安石写下了《送潮州吕使君》“韩君揭阳居,戚嗟与死邻。吕使揭阳去,笑谈面生春”的时候,200多年过去,潮州环境或大有不同。

潮汕平原是一个泛滥平原,每年雨季洪水自内陆大山而下,平原上洪流恣肆,一片汪洋。土地的开发便由水利工程开始,而工程最初的目标是保护田庐,即建设堤防,潮汕韩江和榕江上的护河大堤便是从北宋初年开始修建的。堤防既筑,接下来便是灌溉工程,有了农业繁盛,工商业的兴旺随之而来,潮汕人开始建设的是交通工程。广济桥即始建于南宋乾道七年(1171年),最初是86艘小船编连而成的浮桥,河道中间筑以石洲以固定浮梁。可韩江汛期水大,屡次冲毁,于是从韩江两岸向江心筑立石墩,稳固桥梁。

南宋初年还有官员上奏朝廷“窃以广南两路,自潮州而南,居民鲜少,山荒甚多”,到了南宋末年比之福建、江西,潮汕的人口密度仍明显不及,但已达到了相当的程度,吸引着移民来开荒种植。随着移民安居乐业,生活丰足后便是兴学,彼时的潮州已经是家家乐于投资教育,官学众多,私塾遍地了。从应举的人数便可看出当地人文风气的变化,潮州应举的人数从南宋绍兴二十年(1150年)不到2000人,至南宋后期已超过万人,平均每10户就有1人参加考试。但相对于泉州,潮州中进士的人数还是有所不及的,有宋一代潮州中进士的共有140人,泉州进士数量多达1418位。 潮州的开元寺有一种让人惊诧的景观,庙宇的大殿以石柱托举木构。在一座配殿,我见到了重修寺庙时从地下挖出来的六棱形花岗岩石柱,石柱直径56厘米,足有一抱粗细,高6.4米,这样的高度,一小半埋在地基内,外露的仍高耸。一根柱子重达万斤以上,不由让人感叹宋代匠人开山凿石的水平和运输能力。闽粤地区流行就地取材,以坚固的花岗岩做建筑材料,很多民居是半砖瓦半花岗石的结构,房屋异常坚固。用花岗岩石柱做佛殿的柱材,是否为了坚固耐用,以求不朽呢?或许有这方面的原因,但我还在想,也可能彼时山中的大木已经稀缺了。在马王堆汉墓的出土陈列中,我看到的棺椁用的木材都宽大得惊人,连木胎的漆盘都有70多厘米。可后世就少见那么宽的整块木材了。如《新唐书》记载,开元年间“近山无巨木”。

潮州的开元寺有一种让人惊诧的景观,庙宇的大殿以石柱托举木构。在一座配殿,我见到了重修寺庙时从地下挖出来的六棱形花岗岩石柱,石柱直径56厘米,足有一抱粗细,高6.4米,这样的高度,一小半埋在地基内,外露的仍高耸。一根柱子重达万斤以上,不由让人感叹宋代匠人开山凿石的水平和运输能力。闽粤地区流行就地取材,以坚固的花岗岩做建筑材料,很多民居是半砖瓦半花岗石的结构,房屋异常坚固。用花岗岩石柱做佛殿的柱材,是否为了坚固耐用,以求不朽呢?或许有这方面的原因,但我还在想,也可能彼时山中的大木已经稀缺了。在马王堆汉墓的出土陈列中,我看到的棺椁用的木材都宽大得惊人,连木胎的漆盘都有70多厘米。可后世就少见那么宽的整块木材了。如《新唐书》记载,开元年间“近山无巨木”。

宋代是中国商业繁荣和城市化的高峰,房屋建设、手工业制作乃至居民生活消耗了大量木材,中原大地遭遇到了第一次环境危机,燃煤也是从那个时候走入日常生活。当蒙古铁骑碾压了金人,占领了开封,他们将北宋皇宫的熙春阁拆卸,不远数千里搬到了上都原样复制为大安阁,元朝皇帝在那里接见使臣举行各种仪式,可见那时候大木的珍稀。

可问题是,还是处于开发的早期阶段的岭南是否也是如此。毕竟,南岭横亘于珠江和长江之间,分水岭的阻隔限制了岭南的木材向中原地区的运输。可另一个事实是南宋海外贸易已经十分发达,造船的木材,海舶“皆以全木巨枋,搀叠而成”。造船木料除部分来自南方的山林,主要从日本进口了。

不过,两广的开发并不是均匀的。潮州的牌坊街上的题额,处处透露着明代这里的儒学科举成就,可作为整体,宋朝之后,在蒙古大军南下的过程中两广居民被从北部的山区向着珠江三角洲“挤压”,开始了对更大的河流在河口一带的沼泽、沙洲的垦殖。但总体上,由于明代的海禁以及并不急迫的人口压力,和全国一样,有明一代除了初期的人口恢复,其余时间岭南人口只是缓慢地增长,按照马立博在《虎、米、丝、泥:帝制晚期华南的环境与经济》里的估算,岭南人口从明初的450万人增长到了明末的1200万人。马立博还提到了一种观点,罗马帝国衰落导致了山区土地抛荒,泥沙被河流冲入河口,湿地和沼泽蔓延开来,构成了疟疾流行的环境。反而在珠三角,蒙古军队的进攻促进了汉人从山区向河口转移,人们在河口拦截了泥沙,把沼泽转化为耕地,从而改善了环境。弥漫南方的烟瘴,便是在土地的开发利用中一点点消除的。瘴气

何为“瘴”,南方的森林潮气弥漫,动植物腐坏散发着发酵的气味,但即便如此和疾病似乎也无直接关系,动植物分解会有包括甲烷、硫化氢、氨气等气体产生,难闻是肯定的,硫化氢又是带毒气体,但浓度却不会很高,不会致命。湿热环境蚊虫多,蚊虫叮咬会瘙痒,严重的身体不适,还有致死的情况,常见的则是蚊虫叮咬传染疾病。疟疾便是典型的热带流行的虫媒疾病,古人到南方经常罹患的瘴疠之疾,症状时冷时热,便是“打摆子”——疟疾。疟疾的致病来自一种微生物疟原虫,疟原虫的载体是一种特殊的蚊子,按蚊,在中国这种按蚊又有独特的品种,称为中华按蚊。

按蚊要繁衍,水塘等浅水环境必不可少,稻田通常是这种按蚊的主要孳生场所。既如此,南方河谷的种稻是无法根除按蚊的。但人类开山拓荒,筑屋盖房,有意识地把蚊虫隔离在居住环境外,还是有效的,比如广西瑶族的禾仓,四根柱子将仓房举在半空,和地面的湿气隔开。四根木柱上套有釉面光滑的瓦罐,老鼠爬不上去,隔绝了鼠害。南方的少数民族,多居住在干栏式房舍,和地面隔离,居住环境干燥得多,房中央设火塘,起到取暖和驱虫两种功用。 到了广东,我一直对瘴气心存好奇,逢人便问,可得到的回答往往是“现在哪里还有瘴气”,以前有没有,似乎也没有,毕竟即便是我在大庾岭下南雄古城遇到的老大爷,也不过70多岁的样子,离“谈瘴色变”的时代已经相隔太远。“那蚊子多不多?”当然多了,在潮州,一个小伙子描述对蚊子的感受,傍晚时分蚊子密集地在天空一团一团地飞,但不咬人,后半夜的蚊子才可怕。不过,在城市里蚊子毕竟少,政府还经常动用各种手段灭蚊,深圳还动用基因手段释放被基因改造的蚊子,以达到种群灭绝的目的。可山区蚊子还是很多,去山区最好长衣长裤,让蚊子无从下口。

到了广东,我一直对瘴气心存好奇,逢人便问,可得到的回答往往是“现在哪里还有瘴气”,以前有没有,似乎也没有,毕竟即便是我在大庾岭下南雄古城遇到的老大爷,也不过70多岁的样子,离“谈瘴色变”的时代已经相隔太远。“那蚊子多不多?”当然多了,在潮州,一个小伙子描述对蚊子的感受,傍晚时分蚊子密集地在天空一团一团地飞,但不咬人,后半夜的蚊子才可怕。不过,在城市里蚊子毕竟少,政府还经常动用各种手段灭蚊,深圳还动用基因手段释放被基因改造的蚊子,以达到种群灭绝的目的。可山区蚊子还是很多,去山区最好长衣长裤,让蚊子无从下口。

古人来岭南,谈瘴色变。即便到清代,两广官员候补中还有一种烟瘴缺,是于烟瘴地区设立的特殊官缺,设立原因,据研究者猜测是因为清初烟瘴地区缺官、许多流官死在任上。如康熙二十五年(1686年)广西按察使黄性震奏称,广西南宁、太平、庆远、思恩四府烟瘴甚毒,诸多官员染瘴身故,以至于官员“畏难赴边”,空额甚多。雍正时期推行改土归流,土司地区多改设流官,烟瘴缺数额又暴涨。

可即便如此,广西对南宁、太平、庆远、思恩的“烟瘴”四府的补缺,规定官吏来自“桂林、平乐、浔州、梧州、柳州五府”,这意味着即便是广西境内,也有无烟瘴的地区。这五个地方均位于湘桂和桂粤大通道上,可见边疆土地的开发是从交通干线向着山林深处循序而进的。在翻越大庾岭的时候,火车上我的对面是一位江西新余的老先生,他告诉我,他母亲曾经很确切地告诉他,过去章江两岸,只是一公里内的土地开辟为水稻田,再向外便是森林了。我挺惊奇,他又用陈毅的《梅岭三章》的题注里“一九三六年冬,梅山被围。余伤病伏丛莽间二十余日,虑不得脱,得诗三首留衣底。旋围解”给我解释,陈毅在大山里躲避敌人追捕,20多天也没被发现。指着车窗外的田野和松林,他问我,现在这样的环境,能藏人吗?他小时候还曾听到虎啸,那时候的五岭大山还有大片大片的原始森林。只是在大炼钢铁的时代,人们蜂拥入山砍柴,山林才彻底变了样子。 康熙晚年之所以感叹南方之瘴气尽行消退,想必也是中原人口不断移入岭南,在他执政期间突然量变到质变。

康熙晚年之所以感叹南方之瘴气尽行消退,想必也是中原人口不断移入岭南,在他执政期间突然量变到质变。

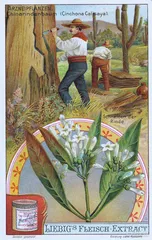

疟疾并非只在南方传播。电视剧《康熙王朝》中有一个经典的桥段,康熙三十二年(1693年),也就是康熙皇帝40岁时,准噶尔部落叛乱,康熙御驾亲征,路上水土不服患上了疟疾,此时两位传教士来献药,药是我们所熟知的,用于治疗疟疾的金鸡纳树皮。康熙服了药,药到病除。电视剧并非完全杜撰,法国传教士曾记录康熙得了疟疾,服食了金鸡纳。担心有毒,先找了三位病人试药,见到了疗效,接着四位大臣吃了药安然无恙,康熙才吃金鸡纳,症状全消。

皇帝有神药的消息在大臣之中流传开,曹雪芹的祖父曹寅得了疟疾还曾向皇帝求药,可惜没熬到驿马送药到江南。 西药药到病除,这勾起了康熙对西药的兴趣。故宫博物院里藏有的满文的《西洋药书》,就是那一时期传教士向康熙介绍西方科学的书籍,彼时西方也出版有解剖学、血液循环学的著作,康熙对西学颇为痴迷,曾当着大臣的面演示从传教士那里学来的数算天文之学。可惜的是,康熙向汉族大臣展示西方技艺,只是想贬低汉人的才识,嘲笑他们“全然不晓得算法”,对待西学的态度只是自己学一点皮毛,并不想它们在国内传播,例如,对于解剖学著作《钦定格体全录》,他的指示是严加看管,禁止有幸看书者带出或抄录。

西药药到病除,这勾起了康熙对西药的兴趣。故宫博物院里藏有的满文的《西洋药书》,就是那一时期传教士向康熙介绍西方科学的书籍,彼时西方也出版有解剖学、血液循环学的著作,康熙对西学颇为痴迷,曾当着大臣的面演示从传教士那里学来的数算天文之学。可惜的是,康熙向汉族大臣展示西方技艺,只是想贬低汉人的才识,嘲笑他们“全然不晓得算法”,对待西学的态度只是自己学一点皮毛,并不想它们在国内传播,例如,对于解剖学著作《钦定格体全录》,他的指示是严加看管,禁止有幸看书者带出或抄录。

康熙似乎看到了西方的优势,“海外如西洋等国,千百年后,中国恐受其累”。但对于外来的统治者,当务之急是维护统治,所以他的结论是“朕临御多年,每以汉人为难治,以其不能一心之故,国家承平日久,务须安不忘危”。对于西洋科技,他是守口如瓶的,不想治下百姓知道的。民间使用的可能性

金鸡纳树原产于南美安第斯山脉,主要分布在玻利维亚和秘鲁的热带湿润的山地中,是一种介于大灌木和小乔木之间的物种。17世纪20年代欧洲殖民者在印第安人那里知道了金鸡纳可以退烧,金鸡纳树皮从此流入欧洲。金鸡纳进入中国已经是几十年后,接近世纪末的事情了。金鸡纳的传播过程中,传教士起到了关键作用,耶稣会士到海外传教,通过贸易金鸡纳粉获利颇丰,因此金鸡纳又俗称“耶稣会粉”,远洋贩药,价格昂贵,后来从树皮里提炼出奎宁,一度价比黄金。19世纪东南亚引种成功后价格才降了下来。

具体到中国,作于康熙五十二年(1713年)的《人海记》记载了“西洋有一种树皮名金鸡勒,以治疟疾,一服即愈”。再后来,乾隆三十年(1765年)赵学敏的《本草纲目拾遗》,记录“西洋有一种树皮名金鸡勒,以治疟,一服即愈。嘉庆五年,予宗人晋斋自粤东归,带得此物,出以相示”,说明那时候金鸡纳已经在民间有了传播。可高昂的价格,仍会阻碍其作为特效药的使用。 中国瘴气的消除,其实可参考近代欧洲人殖民热带的经历。大航海以及随后的殖民时代,当欧洲向热带大陆扩张时,各种疫病尤其是疟疾构成了他们深入森林的主要障碍。1569年,葡萄牙向赞比西河流域派遣的一支远征队中,船员大部分死于疟疾。美国非洲史研究的先驱菲利普·科廷(Philip D. Curtin)发现,1817年至1836年在西非服役的英国皇家海军疟疾死亡率高达66.8%,在塞拉利昂的比例为48.3%,非洲因此被称为“白人的坟墓”。后来奎宁开始大量使用,军队的死亡率大幅度下降了,比如在西非海岸的塞拉利昂,19世纪末这一比例已降为7.6%。

中国瘴气的消除,其实可参考近代欧洲人殖民热带的经历。大航海以及随后的殖民时代,当欧洲向热带大陆扩张时,各种疫病尤其是疟疾构成了他们深入森林的主要障碍。1569年,葡萄牙向赞比西河流域派遣的一支远征队中,船员大部分死于疟疾。美国非洲史研究的先驱菲利普·科廷(Philip D. Curtin)发现,1817年至1836年在西非服役的英国皇家海军疟疾死亡率高达66.8%,在塞拉利昂的比例为48.3%,非洲因此被称为“白人的坟墓”。后来奎宁开始大量使用,军队的死亡率大幅度下降了,比如在西非海岸的塞拉利昂,19世纪末这一比例已降为7.6%。

菲利普·科廷的研究还发现,当非洲还是白人的坟墓的时候,东南亚的蚊虫似乎相对“友好”,19世纪初英国皇家海军在缅甸和锡兰的死亡率仅为4.5%和7.5%,即便没有奎宁,死亡率也不高。这似乎意味着另一个事实,东南亚,这片公元5世纪才出现了第一个国家的广袤的热带区域,19世纪初这里的土地已经有所开发,因而并非瘴疠横行的状况。

一旦土地开发累积到一个关键的转折点,瘴气便神奇地消失了,康熙朝的某一段时间,相信就是这样一个南方大开发的拐点。

〔参考资料:王林亚《改变世界的奎宁:全球环境史视野下人类对金鸡纳的认知、引种及影响(1853~1939)》;陈占山《海滨“邹鲁”的崛起:宋元潮州研究》〕 岭南金鸡纳瘴气