汉隶《乙瑛碑》:无名者的创造

作者:魏倩 到山东曲阜,沿着孔庙、孔府的后门长墙转过去,穿过亭亭桧柏,就看得见汉魏碑刻陈列馆。曲阜碑林是中国的三大碑林之一,这座修建于1998年的陈列馆展示着过去集中在孔庙、孔府、孔林、颜庙等处的精品碑刻共计131块,石雕6尊,其汉碑数量居全国之首。

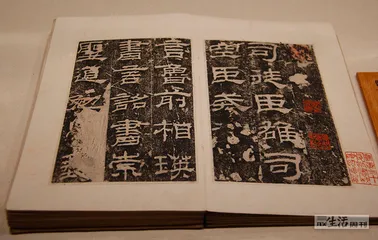

到山东曲阜,沿着孔庙、孔府的后门长墙转过去,穿过亭亭桧柏,就看得见汉魏碑刻陈列馆。曲阜碑林是中国的三大碑林之一,这座修建于1998年的陈列馆展示着过去集中在孔庙、孔府、孔林、颜庙等处的精品碑刻共计131块,石雕6尊,其汉碑数量居全国之首。平日里这儿游人不算多,肯走到院落北房“汉魏齐隋展区”的铁栏杆外细细驻足赏碑文的大都是专业研究者。2016年,中国劳动关系学院教师程仲霖曾带着《汉碑集释》和字帖,专门来此地拜碑。他的目标是《史晨碑》《乙瑛碑》和《礼器碑》。这是三块出现于东汉桓、灵帝时期的碑刻,因为以往都藏于曲阜孔庙,内容又都是关于孔庙的奏文,因此被列为一组,称为“孔庙三碑”。他之所以要到陈列现场读碑,是因为“这些珍贵碑刻是传达历史信息最直接、最真实的载体,是研究历代政治、思想、文化、汉字书体演变以及孔庙历史沿革的珍贵资料”。

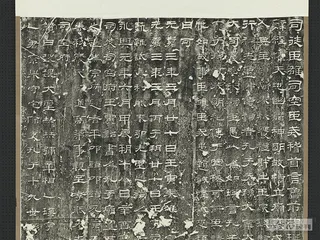

陈列在这片区域西起第10石的《乙瑛碑》是他所寻找的第二块碑。程仲霖发现,比起展区迎面而立的《史晨碑》,这块碑石稍小,也没有碑额,不知道是一开始就没有还是后来遗失了。碑石由中下端砍断,只砌一矮墙保护。

不过它的名声一点都不小。《乙瑛碑》全称《汉鲁相乙瑛请置孔庙百石卒史碑》,是“孔庙三碑”中最早被刻写的一块。汉桓帝永兴元年(153)六月,东汉司徒吴雄、司空赵戒上奏皇帝,说前鲁相乙瑛曾向朝廷建议,为孔庙设置一名守庙的百石卒史官,以便管理祭祀礼器、礼品及主持祭祀孔子的礼节事务。皇帝准奏后,又通过司徒、司空府将诏书转达给乙瑛,提出百石卒史官的选拔标准和备选名单,最后,精通《春秋公羊传》严氏学的孔龢获选担任这一官职。

《乙瑛碑》的碑文记录了这件官方事宜,它就像如今的公务“台账”,除了汇总前后文书往来和办事结果,还附有一段赞颂孔子,表彰乙瑛的颂词。碑文全篇共18行,每行40字,被刻在一块高198厘米,宽91.5厘米,厚22厘米的刻石上,立于孔庙同文门下。碑文两侧还有攀缘而上的草龙纹作为装饰,足见刻者对其珍视程度。“孔庙三碑”中的《礼器碑》和《史晨碑》内容也与之类似,前者记录了鲁国宰相韩敕与官民合力捐资修建孔庙的经过,后者讲述了东汉鲁相史晨奏请祭祀孔庙和飨礼的盛况。

为什么要将这些看似寻常的官方文书往来记录在刻石上?这还要从东汉盛行的碑刻风气说起。据研究,现存的300余块汉代石刻里,仅汉桓帝、汉灵帝在位的42年间留下的石刻就有176块。程仲霖认为,这个时期政治昏暗,外戚、宦官交替把持朝政,士人清流为与朝中权胄公开对抗,就将刻碑当成了他们的另一个战场。也有研究者认为,树碑勒铭是当时的一种民间社会风尚,尤其是汉末厚葬之风兴起,邀请名家创作并书写墓志铭的风潮从贵族向一般大众流行。另外,遇到架路修桥、上官卸任的大事,人们也会将文字勒于石上,传之后世,汉代石刻《开通褒斜道刻石》《石门颂》《西狭颂》等就是其中的精品。

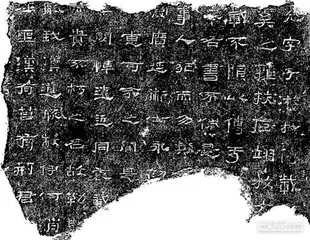

不过,身处汉代的人们恐怕不会想到,这些被他们视为日常的简牍、石碑和摩崖,还会在后世被人反复研究品读。如今谈起摩崖,人们多谈及其依山就势,具有“山野之气”,说起碑刻,则是“庙堂之气”——他们所议论的对象不是碑刻文章,而是用于书写它们的汉隶字体。比如眼前的“孔庙三碑”,自清代以来,就接受过无数像程仲霖这样的书法研究者、学习者现场拜观、反复临摹。清代方朔《枕经金石跋》评价,《乙瑛碑》“文字之美亦足以称宗庙之美,百官之富……字特雄伟,如冠裳佩玉,令人起敬”,《史晨碑》“沉古遒厚,结构与意度皆备,洵为庙堂之品”,它们是汉隶标准书体的典范之作。 从汉隶《礼器碑》中可以看出隶书“蚕头雁尾,一波三折”的字体特点(视觉中国 供图)中庸之美

从汉隶《礼器碑》中可以看出隶书“蚕头雁尾,一波三折”的字体特点(视觉中国 供图)中庸之美

时间回到两千多年前,当书写《乙瑛碑》的宫廷书家们在孔庙平整的石碑上书丹,等待刻工镌刻时,他们所使用的隶书书体才刚刚进入成熟期。

在中国书法发展史上,“隶变”是“古今文字”之间的分水岭。许慎在《说文解字·叙》中说:“秦烧灭经书,涤除旧典,大发吏卒,兴戍役,官狱职务繁,初有隶书,以趣约易,而古文由此绝矣。”他所说的古文指的是甲骨文、金文、大篆、古隶、小篆,而今文则从隶书开始,慢慢演变出草、楷、行诸体。传说秦始皇在“书同文”的过程中,命令李斯创立小篆,与此同时,简便实用的手写体草篆也在日常生活中被广为使用,之后的书写者们通过快写、拆变、省略等方式,简化了篆书的形式,逐渐形成“古隶”。1980年秦地“青川木牍”出土后,研究者们发现,此时篆书中圆曲的笔画就已经很少见,字体也更加扁平。因此最早的隶书在秦统一文字之前已有流行。但无论如何,隶书的形成都意味着汉字逐渐告别象形,成为符号化的方块文字。 吉林大学古籍研究所教授丛文俊研究书法史近50年了,他也对三代秦汉隋唐文字遗迹有多年临习经验。他告诉我,从战国晚期到汉武帝时期,此时的“古隶”还带有篆书的笔意,到汉昭宣时期后,隶书中源自篆法的象形痕迹逐渐消失,“方正扁平”的字形也稳定下来。汉灵帝时期,书法家王次仲“饰隶为八分”,至此,隶书获得了相对稳定的形态,被称为“汉隶”。

吉林大学古籍研究所教授丛文俊研究书法史近50年了,他也对三代秦汉隋唐文字遗迹有多年临习经验。他告诉我,从战国晚期到汉武帝时期,此时的“古隶”还带有篆书的笔意,到汉昭宣时期后,隶书中源自篆法的象形痕迹逐渐消失,“方正扁平”的字形也稳定下来。汉灵帝时期,书法家王次仲“饰隶为八分”,至此,隶书获得了相对稳定的形态,被称为“汉隶”。

与其他字体相比,隶书的标准化过程是在人们的日常使用中逐渐发生的。丛文俊研究过东汉初年的《子游残碑》(《贤良方正刻石》),它是一方比“孔庙三碑”更早的碑刻隶书作品。他发现,碑面上还留有篆书书写时常用的四方“界格”,比它更早或者同时期的作品一般只有竖格而没有横格,界格的出现限制了书写时字的横向伸展,“秦汉简牍中夸张的笔画消失了”,转而形成了大小统一、形式一致的书体,“这就是一个规范字形的标准化动作”。 这个规范化的过程,让汉隶在众多书体中显得特色鲜明,即使是从没学习过隶书的人也很容易就辨别出来。它字体稍扁,有相对拖长的撇捺和波浪状的横向笔画,被后来的人们总结为“蚕头雁尾,一波三折”,所谓“八分”,丛文俊认为是指其字形左舒右展,如“八”字左右相背分布,因此整体字形显得大开大合又整齐划一,如同水波般带有起伏波磔。

这个规范化的过程,让汉隶在众多书体中显得特色鲜明,即使是从没学习过隶书的人也很容易就辨别出来。它字体稍扁,有相对拖长的撇捺和波浪状的横向笔画,被后来的人们总结为“蚕头雁尾,一波三折”,所谓“八分”,丛文俊认为是指其字形左舒右展,如“八”字左右相背分布,因此整体字形显得大开大合又整齐划一,如同水波般带有起伏波磔。

台湾作家、书法家蒋勋也研究过这个特殊的“波状笔画”。他发现,从敦煌出土的汉简上,水平线条有时是垂直线条的两倍或三倍。因为竖直线条容易被笔锋和竹简上的纤维干扰,汉简里的竖直线条常常刻意写成弯曲状态,水平线条则得到重视和修饰,成为汉隶的典型特色。

这些特征与隶书写作中的独特用笔方式有关。“蚕头雁尾”的书写过程是流动性的,“蚕头”要求书写者用笔时逆势起笔,笔锋往上再下压,这就为整个字体形成了一种“动势”,到“雁尾”时需要收笔处轻顿,再向上顺势送出,继而为下一笔蓄势起笔,观者仔细观察品味,就能在笔画中感受到字与字之间连绵不断的气息。这些笔法都是在以往的篆书中不曾出现过的。篆隶两种字体笔法的异同,也可以说明在书法字体形成过程中,人们对不同的笔法线条做出的探索。

从诞生之初,隶书就拥有一种特殊的美感风格,即规则明确,中庸平和。到汉桓灵帝时期,汉隶变得更加刻画齐整,古拙精巧。在这一时期,官方因教化目的设立的石碑“孔庙三碑”上,隶书的中正典雅得到了鲜明展示。《乙瑛碑》中既有方笔也有圆笔,波磔相对鲜明,比起“一字一奇”的《礼器碑》和“步伍整齐,凛不可犯”的《史晨碑》,《乙瑛碑》的优点在于工整壮观,端庄秀气,因此成为后人学习隶书的范本之一。

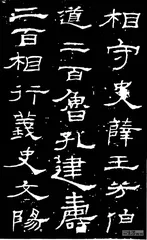

除了平和之美,不少书家都曾指出,《乙瑛碑》也很好地平衡了礼仪法度与创造性,即“平正中有秀逸之气”,现代的笔法研究者普遍认为,是它相对短促出锋的雁尾,使碑内文字具有了一种特有的灵动意态。 采访中,丛文俊提醒我注意《乙瑛碑》碑文的第八行,“曰可”两字后出现了整行空白,下一行才接“元嘉三年”一句。此处整段并未结束,为什么要在这里留白?丛文俊解释,由于下一句的“元嘉三年”涉及年号,按照标准的尺牍书仪,书写时要作不同层次的跳格。作为官方文书的标准书体,隶书作品中常常同时出现这种跳格,也因此形成了它章法的一大特色,西晋文学家成公绥在书论《隶书体》中描述过这种现象,称其为“分白赋黑,棋布星列”。

采访中,丛文俊提醒我注意《乙瑛碑》碑文的第八行,“曰可”两字后出现了整行空白,下一行才接“元嘉三年”一句。此处整段并未结束,为什么要在这里留白?丛文俊解释,由于下一句的“元嘉三年”涉及年号,按照标准的尺牍书仪,书写时要作不同层次的跳格。作为官方文书的标准书体,隶书作品中常常同时出现这种跳格,也因此形成了它章法的一大特色,西晋文学家成公绥在书论《隶书体》中描述过这种现象,称其为“分白赋黑,棋布星列”。

至此,我们可以看出隶书在书法史上的另外一个特点,它从一开始就以实用为先,其艺术风格是在实用性的基础上发展起来的。东汉那些隶书碑文的书写者们,并不是以艺术家的自觉在“创作”,而是在完成一项技艺足以傍身的文牍工作。

就连“隶书”之名,也曾被人认为源于这种实用性。东汉班固在《汉书·艺文志》中提出,“是时始造隶书,起于官狱多事,苟趋省易,施之于徒隶也”,将隶书与基层徒隶联系起来。尽管也有学者认为“隶”是“隶属”之意,说明隶书是“小篆的附着字体”,但隶书在东汉作为一种工作书体却是不争的事实。

“灵帝好书,征天下工书者于鸿都门,至数百人”,东汉帝王普遍爱好书法,对日常文书书体有很高的要求,东汉光武帝的四科取士诏书规定,写字不工整不美观的官员可以被有司议定罪名。与此同时,能写一手好字的人就能够入世做官。到了魏晋时期,这些底层书官的作品与当时的士族知识分子的创作就被分成了两个世界,前者偏重日常实用,后者是文人艺术。但作为一门“技可近乎道”的艺术,隶书的书写者们也逐渐从实用世界驶向了情感空间。

这种感受,要经过对不同碑刻、石刻和简帛的长期揣摩才能有所体会。清代书法家王澍在《虚舟题跋》中描述,“隶法以汉为极,每碑各出一奇,莫有同者”,像《礼器碑》这种碑文,更被称为“一字一奇,不可端倪”,东汉的书官们在隶书相对固定的书体标准之内,根据个人技法和品位,在每一块碑文石刻上又做出差异性的发挥。

以自己的书写体验出发,丛文俊很直观地感受过隶书创作的不易。“与楷书相比,隶书各个部分相对独立,笔画间需要呼应顾盼的关联较少,偏旁样式和简化方式也都是固定的,所以初入门容易掌握要领,但真正想要写出风格反而更难”,他也以此推测当时的那些底层的文官书吏的书写状态,有时一份简帛只是某个“会议纪要”或“文件收发记录”,一根木牍上会有五个风格不同的书吏下笔,每人五到八行,虽然他们都是经过考核达标的书官,但“只要在每个小字留心一下,就会发现那种神采飞扬不是谁都能写得出来,看到精彩的你不得不佩服,真的是有能力,有神通”。

因此丛文俊判断,这些特殊的负责书写的文职官员,其实已经成了汉碑真正的书法家,“他们就是秦汉时的欧颜柳赵”。

可惜的是,无论是《乙瑛碑》还是其他类似的碑文上,都没有留下过他们的名字。在数量繁多的汉碑中,只有很少的一部分有书者留名。有人认为这是因为当时人们还不存在所谓“书者”的自我意识,并未将其视为创作,另外的研究者则认为是碑石书写者的社会地位相对较低,并没有在石上留名的资格。

但就像刻在碑上的丞相、司马一样,这些无名的创作者并未被历史真正忽略,他们的技艺追求和艺术精神仍存留在汉隶笔触之间。东汉末期,汉隶的结构逐渐固定,进一步丧失了变化美感。三国后,隶书即从高度成熟的顶峰时期每况愈下,后来又逐渐被楷、行、草书体等渐趋成熟的魏晋书体取代,长期乏人问津。直到清朝金石学兴起,清末“抑帖扬碑派”大兴碑学之风,汉隶又重新得到重视。隔着近两千年的历史回望,人们才发现,蚕头雁尾的古风中,还藏着汉字书体起源之初的奇崛与秀丽。

(参考资料:朱天曙,《中国书法史》,文化艺术出版社,2009年版;孙敏,《隶书艺术》,上海书画出版社,2018年版;蒋勋,《汉字书法之美》,广西师范大学出版社,2009年版) 隶书书法