2 | 皇帝也是一个概念

作者:苗炜 我上小学的时候,在电影院里看了《甲午风云》,英国商船“高升号”从天津大沽口出发,北洋水师的“济远”和“广乙”护送这艘运兵船。1894年7月25日,日本海军在丰岛海面击沉了“高升号”,船上700余名士兵遇难,200余人生还,这就是甲午战争的爆发。1894年11月8日,严复给长子严璩的信中说:“奉天省城与旅顺口皆将旦夕陷倭,陆军见敌即溃,经战即败,真成无一可恃者。”严复知悉朝中的动态,“京官议论纷纷,皇上益无主脑,要和则强敌不肯,要战则臣下不能,闻时时痛哭”。他说:“中国今日之事,正坐平日学问之非,与士大夫心术之坏。”他说:“我近来因不与外事,得有时日多看西书,觉世间惟有此种是真实事业,必通之而后有以知天地之所以位、万物之所以化育,而治国明民之道,皆舍之莫由。”

我上小学的时候,在电影院里看了《甲午风云》,英国商船“高升号”从天津大沽口出发,北洋水师的“济远”和“广乙”护送这艘运兵船。1894年7月25日,日本海军在丰岛海面击沉了“高升号”,船上700余名士兵遇难,200余人生还,这就是甲午战争的爆发。1894年11月8日,严复给长子严璩的信中说:“奉天省城与旅顺口皆将旦夕陷倭,陆军见敌即溃,经战即败,真成无一可恃者。”严复知悉朝中的动态,“京官议论纷纷,皇上益无主脑,要和则强敌不肯,要战则臣下不能,闻时时痛哭”。他说:“中国今日之事,正坐平日学问之非,与士大夫心术之坏。”他说:“我近来因不与外事,得有时日多看西书,觉世间惟有此种是真实事业,必通之而后有以知天地之所以位、万物之所以化育,而治国明民之道,皆舍之莫由。”商船“高升号”上有一个德国军官叫汉纳根,落水后逃到朝鲜,从朝鲜返回国内。回到天津,汉纳根创办了一份中文报纸叫《直报》。《直报》宣扬对日作战,“千百年来强弱迭更盛衰互倚,大抵以战为立国之本,能战则弱者可化而为强,不能战则盛者即变而为衰”。1895年2月4日,严复在这份报纸上发表《论世变之亟》,2月13日,清政府派李鸿章与日本议和,到4月17日签署《马关条约》,正是在这段时间内,严复又在《直报》上发表了《原强》《辟韩》和《救亡决论》。马勇说:“甲午海战刺激了严复的情感,在战争中战死的军官,有他在福州船政学堂的同学邓世昌,有他在英国格林威治皇家海军学院的同学刘步蟾,严复在北洋水师学堂教书十多年,战场上死去的有他的同门,也有他的学生。所以他会有一个强烈的感觉:这场战争和我有关。他要发言,这四篇文章是他后来一系列著述的起点。” 在读严复的《辟韩》之前,先读两段韩愈的《原道》,摘抄如下——

在读严复的《辟韩》之前,先读两段韩愈的《原道》,摘抄如下——

第一段——

古之时,人之害多矣。有圣人者立,然后教之以相生相养之道。为之君,为之师。驱其虫蛇禽兽,而处之中土。寒然后为之衣,饥然后为之食。木处而颠,土处而病也,然后为之宫室。为之工以赡其器用,为之贾以通其有无,为之医药以济其夭死,为之葬埋祭祀以长其恩爱,为之礼以次其先后,为之乐以宣其湮郁,为之政以率其怠倦,为之刑以锄其强梗。相欺也,为之符、玺、斗斛、权衡以信之。相夺也,为之城郭甲兵以守之。害至而为之备,患生而为之防。今其言曰:“圣人不死,大盗不止。剖斗折衡,而民不争。”呜呼!其亦不思而已矣。如古之无圣人,人之类灭久矣。何也?无羽毛鳞介以居寒热也,无爪牙以争食也。

是故君者,出令者也;臣者,行君之令而致之民者也;民者,出粟米麻丝,作器皿,通货财,以事其上者也。君不出令,则失其所以为君;臣不行君之令而致之民,则失其所以为臣;民不出粟米麻丝,作器皿,通货财,以事其上,则诛。

第二段——

曰:“斯道也,何道也?”曰:“斯吾所谓道也,非向所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子,孔子传之孟轲,轲之死,不得其传焉。荀与扬也,择焉而不精,语焉而不详。由周公而上,上而为君,故其事行。由周公而下,下而为臣,故其说长。

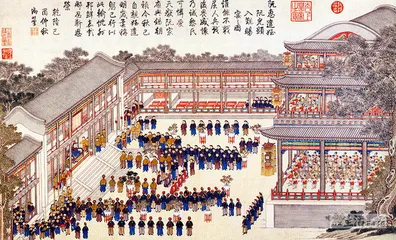

几年前,我读过一本书叫《国文课:中国文脉十五讲》,作者是深圳大学教授徐晋如,他说,中国文学起源于庙堂,是士大夫的文学,以高古雅正为原则,其创作主体是士大夫,是君子,它的受众是读书人,浅俗是它的天敌。中国文学崇拜学养,以诗赋和古文为主流。《国文课》的第八讲,题为“上下千年文第一”。徐晋如说,唐代的皇帝诏令,都是由大臣起草,以骈体文为主;臣僚所上的贺谢表一类的文章,也要用骈文。奏状也多用骈体。唐德宗时期的宰相陆贽,其文最受后人推崇,司马光的《资治通鉴》收录了39篇陆贽写的奏议,在这本史书中,没有哪个人写的文章被收录的比陆贽更多。今年,我去历代帝王庙闲逛,庙里供着188个皇帝,从伏羲、黄帝、炎帝开始,由五帝及夏商两周、强汉盛唐到五代十国到金宋元明,乾隆皇帝提出一个口号,叫“中华统绪,绝不断线”,庙里供奉的都是有德行的好皇帝,无道昏君是没资格上榜的,从明嘉靖十一年至清末的380年间,历代帝王庙共举行过662次祭祀大典。历代帝王庙的配殿中,有姜子牙、萧何、诸葛亮、房玄龄、范仲淹、岳飞、文天祥等79位历代贤相名将的牌位,正是在一群名相之中,我看到了陆贽的画像,原来这就是“上下千年文第一”的宰相啊,文章写得好,其标准是能给皇帝写罪己诏,能写政论文,能当好秘书,或者本人就当了大官。

徐老师的意思是,经过新文化运动,中国文脉就断了,白话文粗鄙不堪。以我被白话文培养出来的文学素养,读文言文的确费劲,但好在我也没什么历史包袱——

第一段,韩愈想象了一个原始状态的社会,古时候,生存环境太恶劣,圣人出现,就为君为师了。要是没圣人,大家早就玩完了,所以,君主是颁布命令的,臣子是执行命令,老百姓就要供养上面的人。想象一个原始状态,推导人们如何形成社会,这可以叫“思想实验”,也可以叫“形而上学”。霍布斯的《利维坦》就是这样写出来的,《利维坦》论述极其严密,韩愈这篇文章逻辑上有漏洞。但其结论很吓人,民不出粟米事其上,就杀。

第二段看起来像是儒家的“贯口”。桐城派古文大家吴汝纶的文章中也能找到类似的句子,“吾之法,圣法也,其本自尧舜汤文武。由尧舜汤文武而秦汉,而唐,而宋,而明,而逮乎今”。这个“贯口活”就是儒家所谓的“道统”,韩愈倡导儒家思想的一个中心词就是“道统”,即儒家的脉络和系统,他说,儒家有一个贯穿始终又不同于佛家和老子的“道”,其思想核心是“仁义道德”。皇上轮流坐,道统一直维系着统治的合法性。如今,每一个讲国学的小视频都会介绍韩愈这篇文章的重要性,是什么“千古第一篇”云云。

严复的《辟韩》抓住了韩愈的逻辑漏洞,说圣人就不是人吗?怎么圣人一出来,就知道相生相养之道就知道怎么驱赶虫蛇禽兽呢?严复先引用了韩愈的前两段原文,然后说——

韩子胡不云:民者,出粟米麻丝、作器皿、通货财以相为生养者也,有其相欺相夺而不能自治也,故出什一之赋,而置之君,使之作为刑政、甲兵,以锄其强梗,备其患害。然而君不能独治也,于是为之臣,使之行其令,事其事。是故民不出什一之赋,则莫能为之君;君不能为民锄其强梗,防其患害则废;臣不能行其锄强梗,防患害之令则诛乎?

这一段读起来没什么障碍,严复说,老百姓交税,供养君主和行政官员,是为了保护自己的安全,如果君主不能保障人民的安宁,能废掉吗?行政官员办事不力,能杀了吗?我大概是在30岁的时候才知道什么叫“纳税人”,我想,古人早就知道什么叫纳税了,但对纳税人的权利可能不太清楚。

严复接着写,韩愈“知有一人而不知有亿兆也”,他说:“夫自秦以来,为中国之君者,皆其尤强梗者也,最能欺夺者也。窃尝闻道之大原出于天矣。今韩子务尊其尤强梗,最能欺夺之一人,使安坐而出其唯所欲为之令,而使天下无数之民,各出其苦筋力、劳神虑者,以供其欲,少不如是焉则诛,天之意固如是乎?道之原又如是乎?”

严复跟韩愈,中间差着千年,严复在甲午战败之后写的一篇救亡文章,要拿千年前的《原道》当靶子。这中间隔得是不是太远了?我做了一点儿功课才知道,在清代,吏部礼部翰林院国子监祭祀的土地神就是韩愈,戊戌变法那一年,新任礼部尚书到任,要向韩愈像行跪拜礼。苏东坡写过一篇《潮州韩文公庙碑》,开头是“匹夫而为百世师,一言而为天下法”,古代的意识形态工作真是长期有效。所以张之洞看到严复这篇《辟韩》之后,就让手下幕僚写文章反击。

韩愈说,君权神授,要尊君轻民。严复说:“为中国之君者,皆其尤强梗者也,最能欺夺者也”,接下来是不是该呼吁废掉皇上了呢?非也。他说,“然则及今而弃吾君臣,可乎?曰:是大不可。何则?其时未至,其俗未成,其民不足以自治也。”严复说,我们的国民素质还不够,还需要一个皇上,他给这个皇上画了个像,认为皇上应该是这样式的——

是故使今日而中国有圣人兴,彼将曰:“吾之以藐藐之身托于亿兆人之上者,不得已也,民弗能自治故也。民之弗能自治者,才未逮,力未长,德未和也。乃今将早夜以孳孳求所以进吾民之才、德、力者,去其所以困吾民之才、德、力者,使其无相欺、相夺而相患害也,吾将悉听其自由。民之自由,天之所畀也,吾又乌得而靳之!如是,幸而民至于能自治也,吾将悉复而与之矣。唯一国之日进富强,余一人与吾子孙尚亦有利焉,吾曷贵私天下哉!”

严复描绘的皇帝跟历代帝王庙里的皇帝不太一样,这个皇帝居然知道,民之自由,天之所畀也。天之所畀,老天给予的。该怎么理解《辟韩》呢?我去请教社科院外国文学研究所的研究员梁展,梁展老师说,“君必不可废”是严复1895年写《辟韩》时就提出的政治主张,历经戊戌变法、辛亥革命、袁世凯复辟,到五四运动乃至严复临终,这个态度一直都没改变。严复从孟德斯鸠的《法意》中得到启示,那就是国体无高下之分,唯有适宜与不适宜的问题。撰写《辟韩》时,严复反对君权的绝对性,主张切实伸张民权。辛亥革命以后,面临民族革命之后分疆裂土的危局,需要一个强势而稳健的领袖来主张国权、力挽颓势,严复认为应该给袁世凯专制之权,“损其政权,以为立宪之基础,使他日国势奠安,国民进化,进则可终于共和,退则可为其复辟”。在上者,应于选举上“一听民意自由”;在下者,人人应当“减损自由,而以利国善群为职志”。梁展说,严复希望把政治自由的理念置入到君主制当中,使君主制成为走向政治自由的途径,而君主制或专制本身则是社会进化过程中暂时的东西。在严复看来,自由不仅是道德的尺度,更应该是每一个人所应享有的自然权利。君主也是无数个人中的一员,其权力并非来自于神赐,而是出于群治的需要而在社会进化中自然形成的。在严复这里,君主是一种道德人格,是保障个人的自由与权力互不“侵损”的政治机制。基于这种道德人格,君主存在的目的在于增进民智、民德和民力,使民众不“相欺、相夺而相患害也”。君主的治国之术在于赋予臣民以自由,因为他明白“民之自由,天之所畀,吾又乌得而靳之!”

我对严复有一个很大的疑惑,就是他对皇上的执念。孟德斯鸠把政体分为共和、君主、专制三个类别,严复翻译《法意》,却提出不同看法,他认为,只有君主和民主两种政体,君主有两种,无道之君是专制,有道之君,可称之立宪。专制还是立宪,凭君主的意愿。君主立宪,是国君和两院共同立法。民主立宪,是总统和两院共同立法。严复反专制,不反皇帝,他在《法意》的案语中说:“宪、政、刑三权者聚而集于一人一众之身,是一人一众,无论为贵族,为平民,其治皆真专制。”还有,“专制之民,以无为等者,一人而外,则皆奴隶,以隶相尊,徒强颜耳。”

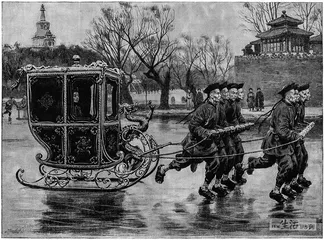

以我浅薄的眼光来看,有一个不可撼动的最高统治者就是专制。我所理解的“皇帝”和晚清时期人们所理解的“皇上”可能不是一个意思。辛博森1877年出生在宁波,是个英国人,他爸爸在宁波海关税务司当官,辛博森也在海关工作,1900年庚子之乱时被围困在北京的使馆区。后来他投身新闻业,在辛亥革命后,担任《每日电讯报》驻北京的记者。写了一本书叫《帝国梦魇:乱世袁世凯》,实际上英文标题叫“走向共和”,The Fight for the Republic in China,这本书开头他解释什么叫“皇帝”,他说,除了13世纪蒙古人刚打进来的那段时期和17世纪满洲人刚打进来的那段时期,中国没有过任何堪称专制主义的东西,除了税收和聊胜于无的治安维持,也不存在任何管制。“实际上,皇帝这个职位,从来就只是一个政治宗教概念,为了群体的利益而转化为社会经济法令。这些法令,以一种被称为上谕的定期说教的形式颁布天下,它们是政府的例行仪式。其效用,与其说是强制命令,不如说是指导教育。根据设计,它们宣扬并承续了这样一种国家理论,皇帝,乃是国家的最高领袖,他恪守盛世的道德原则。这个盛世,乃是自孔孟以降,所有圣哲先贤都曾反复念叨过的2500年前的那个繁荣时期。那时候,人民安乐,国家强盛。”辛博森所说的2500年前的繁荣盛世,就是韩愈和郭嵩焘及吴汝纶所说的“三代之治”,辛博森说:“皇帝这个职位是天上的,而非人间的,是劝诫,而非武力,是用诸日常生活中的最为有力的论据。” 我和梁展老师见面,是在长安大戏院边上的一家咖啡馆,我上厕所的时候,能看见长安大戏院的演出海报,如果皇帝只是舞台上或者清宫戏里的一个角色,理解起来就容易了。梁展说,严复把君主立宪等同于自由政治。“把君主权力限制起来,恢复民权,给民意自由,严复认为,这才是政治上实现自由的途径之一。他说君主立宪不是专制,是群治,它能够限制个人的胡作非为,因为有一个强人在那里,但是他的权利又被限,如果他合乎民意,我们选他,如果不合乎民意,就推翻他,这是民众最大的自由的体现。”民权和立宪这些概念,我是用脑子来理解的,皇帝这个概念,我是通过身体来感知的。我出生在北京鼓楼附近的方砖厂胡同,那里现在有一家炸酱面馆很有名,据说,清代太监进宫,做阉割的地方有两处,一个在南长安街的会计司胡同,一个在地安门内的方砖厂胡同。清朝一共有多少个太监?割下来多少生殖器?如果像辛博森所说,皇帝是天上的、是劝诫的,为什么你不进宫当太监,也要学会下跪磕头?我从书上得知,见皇上要下跪磕八个头。你是下级官员,见不到皇帝,但见了上级官员也要下跪磕头。按照礼数,见上级官员、见到自己的老师、拜见父母,要磕四个头,你结个婚,见到丈母娘也要磕头。

我和梁展老师见面,是在长安大戏院边上的一家咖啡馆,我上厕所的时候,能看见长安大戏院的演出海报,如果皇帝只是舞台上或者清宫戏里的一个角色,理解起来就容易了。梁展说,严复把君主立宪等同于自由政治。“把君主权力限制起来,恢复民权,给民意自由,严复认为,这才是政治上实现自由的途径之一。他说君主立宪不是专制,是群治,它能够限制个人的胡作非为,因为有一个强人在那里,但是他的权利又被限,如果他合乎民意,我们选他,如果不合乎民意,就推翻他,这是民众最大的自由的体现。”民权和立宪这些概念,我是用脑子来理解的,皇帝这个概念,我是通过身体来感知的。我出生在北京鼓楼附近的方砖厂胡同,那里现在有一家炸酱面馆很有名,据说,清代太监进宫,做阉割的地方有两处,一个在南长安街的会计司胡同,一个在地安门内的方砖厂胡同。清朝一共有多少个太监?割下来多少生殖器?如果像辛博森所说,皇帝是天上的、是劝诫的,为什么你不进宫当太监,也要学会下跪磕头?我从书上得知,见皇上要下跪磕八个头。你是下级官员,见不到皇帝,但见了上级官员也要下跪磕头。按照礼数,见上级官员、见到自己的老师、拜见父母,要磕四个头,你结个婚,见到丈母娘也要磕头。

1911年11月16日,袁世凯内阁成立,严复在12月2日会晤袁世凯,给袁世凯提了六条建议,他说,收拾人心之事,此时在皇室行之已晚,在内阁行之未迟。他建议袁世凯招募洋将,罗致梁启超到京,还有,“除阉寺之制是一大事。又,去跪拜”。严复也知道,下跪磕头是很操蛋的事。那么,严复所期盼的作为道德人格的皇帝,等同于一个施仁政的好皇帝吗?严复怎么看待“三代之治”?严复曾点评《庄子》,在评语中说:“故使治天下有尧之可欣,斯有桀之致瘁矣。必欲无桀,其必先无尧而后可。是故吾国之颂君子,以为民之父母,至矣。而文明之群,畏父母政府与畏暴虐之君等者,亦以其使民失性而不遂其炊累之功故也。”江苏社科院研究员皮后锋老师解释这一段——严复从自由和民权的角度审视“三代之治”,得出的结论是,尧和桀的历史评价不同,但本质上都是专制统治,尧一样的“父母政府”与桀一样的“暴虐之君”同样让人害怕。严复在翻译《法意》时将孟德斯鸠批判专制政治的恐怖及其随意性、神秘性的特征奉献给中国读者——

专制之精神,可一言而尽也,曰使民战栗而已。

严刑不测,群下惴惴,而后有以震远臣之精神,儆边藩之偷惰。威福出于一人,法令由其专断,权衡凭臆,予夺随心,既行之法,或时时而更张之。

夫如是之人主,其当躬之阙德致众也,而其左右之人,亦不欲以主之昏愚暴诸天下,则藏之深宫,使其民莫能测。

喜怒无常是专制政治神秘莫测的重要表现,比单纯的作威作福更令人感到恐怖。严复在《法意》的案语中说:“夫专制之君,亦岂仅作威而已,怒则作威,喜则作福,所以见一国之人,生死吉凶,悉由吾意,而其民之恐怖詟服乃愈至也。”詟这个字有意思,下面一个言论的言,上面盘着一条龙,想说点儿什么,上面有一条龙,詟这个字的意思就是恐惧。怪不得罗斯福所言四大自由里有一条:免于恐惧的自由(Freedom from fear)。

那么,有好的官员行不行呢?皮后锋老师让我们读一下王安石的诗《兼并》,再读一读严复对这首诗的点评。王安石这首诗开头颂扬“三代之治”,三代子百姓,公私无异财。人主擅操柄,如天持斗魁。这首诗实在没什么美学价值,不抄了,总之就是王安石摆出了一副爱民的姿态,不愿意普通百姓的田地被大地主兼并了去。严复点评,“荆公相术如此。所谓清纯专制,到极好时便是父母朝廷。此在当时已做不到也。至于今日愈不必言矣。”那么严复要说的是什么呢?皮后锋老师说,严复敏锐地看到,中国专制政治的实质是既无情剥夺国民的权利,又不切实际地要民众承担过多的义务,单方面的义务就是“奴分”。严复在《法意》中有这样一段译文——

义务者,与权利相对待而有之词也,故民有可据之权利,而后应尽之义务生焉。无权利,而责民以义务者,非义务也,直奴分耳。

严复知道政府和民众之间应该是一种什么样的关系。在《沈瑶庆奏稿批语》中有这样一段,“中国自三代以来,君民对待之谊与西人绝不相类。君若吏之视民,上焉者,杜父召母,其视百姓为子孙;次之,则君为主人,四海之内皆为臣妾;最下,其治民尤盗贼,故盗憎主人与民恶其上当并称也。”杜父召母或者召父杜母,是一个意思,说的两个汉代的官,一个姓杜另一个姓召,都是把老百姓当孙子的父母官,这是官吏对待百姓的上等态度了。下等态度,就是把老百姓当贼一样防着。在《社会通诠》中,严复增添了几句原著中没有的话,“干涉之深,为闾阎之福者,其说未尝非大谬也”。严复的意思是,官府管的事太多,就是给老百姓造福,这说法实在太荒谬。他说:“今夫善治国者,未有不期民自立者也。行政之权日张,民自立之风必日逊,此其国之所以弱耳。”说起官府和民众的关系,严复颇具现代观念,但他始终认为,人民需要一个皇上。 严复皇帝