4 | 历古圣贤之所深畏

作者:苗炜 1895年2月,严复在《直报》上发表的第一篇文章叫《论世变之亟》,文章比较了中西方的差异,他说:“今之夷狄,非犹古之夷狄也。今之称西人者,曰彼善会计而已,而又曰彼善机巧而已。不知吾今兹之所见所闻,如汽机兵械之伦,皆其形下之粗迹,即所谓天算格致之最精,亦其能事之见端,而非命脉之所在。其命脉云何?苟扼要而谈,不外于学术则黜伪而崇真,于刑政则屈私以为公而已。斯二者,与中国理道初无异也。顾彼行之而常通,吾行之而常病者,则自由不自由异耳。”学术上求真,司法上求公正,东西方都这样设想,但我们行不通。西方人行得通,是因为他们有自由。严复接着说:“夫自由一言,真中国历古圣贤之所深畏,而从未尝立以为教者。彼西人之言曰,唯天生民,各具赋畀,得自由者乃为全受。故人人各得自由,国国各得自由,第务令毋相侵损而已。”在《论世变之亟》之后,严复又发表了一篇《原强》,这篇文章探究大清何以在几十年的自强新政之后还是如此孱弱,指出西方强大的原动力是“以自由为体,以民主为用”。

1895年2月,严复在《直报》上发表的第一篇文章叫《论世变之亟》,文章比较了中西方的差异,他说:“今之夷狄,非犹古之夷狄也。今之称西人者,曰彼善会计而已,而又曰彼善机巧而已。不知吾今兹之所见所闻,如汽机兵械之伦,皆其形下之粗迹,即所谓天算格致之最精,亦其能事之见端,而非命脉之所在。其命脉云何?苟扼要而谈,不外于学术则黜伪而崇真,于刑政则屈私以为公而已。斯二者,与中国理道初无异也。顾彼行之而常通,吾行之而常病者,则自由不自由异耳。”学术上求真,司法上求公正,东西方都这样设想,但我们行不通。西方人行得通,是因为他们有自由。严复接着说:“夫自由一言,真中国历古圣贤之所深畏,而从未尝立以为教者。彼西人之言曰,唯天生民,各具赋畀,得自由者乃为全受。故人人各得自由,国国各得自由,第务令毋相侵损而已。”在《论世变之亟》之后,严复又发表了一篇《原强》,这篇文章探究大清何以在几十年的自强新政之后还是如此孱弱,指出西方强大的原动力是“以自由为体,以民主为用”。清华大学历史系戚学民教授说,严复研究有两大传统,一个是革命,注重严复反专制的思想。另一个传统是自由主义,其中影响最大的一本书是美国学者史华慈的《寻求富强:严复与西方》。史华慈指出,严复心中占压倒地位的目标是富强,而自由主义的内涵以“社会中人的价值就是目的本身”为其“最终的神圣核心”。

《原强》中有这样几句话:“生民之大要三,而强弱存亡莫不视此。一曰血气体力之强,二曰聪明智虑之强,三曰德行仁义之强。是以西洋观化言治之家,莫不以民力民智民德三者断民种之高下。”严复的梦想是“民智日开,民力日奋,民德日和”。自由可以让人民发挥出极大的潜力,但这种潜力不等同于自由。史华慈认为,严复喜欢西方文化的“浮士德-普罗米修斯”特性,这种特性让西方富足和强大,严复在西方思想中发现的秘密有两个方面:一方面,是充分展现人的活力;另一方面,是将活力导向服务于集体目标的公益精神。严复把自由主义作为获得国家力量这一目标的手段。

说来惭愧,《论世变之亟》是我第一次在文言文中看到自由这个概念。我以前看到的“自由”,都是从白话文来的,从翻译文章来的,其中记忆最深刻的一段出自以赛亚·柏林的《两种自由概念》,他告诉读者,自由就是自由,而不是别的什么。我要抄一段——

如果其他人的自由被剥夺——如果我的兄弟仍然处于贫困、悲惨与枷锁之中——我也不会光为我自己而要求它,我将断然拒绝这种自由,并义无反顾地与他们共赴苦难。但是混淆概念不会有结果。为了防止太明显的不平等或到处扩展的不幸,我准备牺牲我的一些甚至全部自由:我有可能非常情愿地、自由地这样做;但是我失去的毕竟是自由——为了公正、平等或同胞之爱而失去自由。在某些条件下,如果我不准备这样做,我会受到良知的拷打,也应该如此。但牺牲不会增加被牺牲的东西,即自由,不管这种牺牲有多大的道德需求或补偿。任何事物是什么就是什么,自由就是自由,既不是平等、公平、正义、文化,也不是人的幸福或良心的安稳。如果我、我的阶级或我的民族的自由依赖于其他巨大数量的人的不幸,那么促成这种状况的制度就是不公正与不道德的。但是如果我剥夺或丧失我的自由以求减轻这种不平等的耻辱,同时却并未实质性地增加别人的个人自由,那么,结果就是自由绝对地丧失了。自由之所失也许会由公正、幸福或和平之所得来补偿,但是失去的仍旧失去了;说虽然我的“自由主义的”个人自由有可能失去,但某种其他的自由(社会的或经济的)有可能增加,这是混淆了价值。

起初,我被柏林这段文词吸引,是因为其中的金句,“任何事物是什么就是什么,自由就是自由,既不是平等、公平、正义、文化,也不是人的幸福或良心的安稳”。而后我发现这段文词逻辑的严密,我抄的这一段是从一个更大的段落中掐头去尾而来。在这一个大段落后面,以赛亚·柏林继续写道:“对人性持一种乐观见解并相信人的利益有和谐共处的可能性的哲学家,如洛克、亚当·斯密或某种心境下的穆勒,相信社会和谐、进步,与保留国家或任何一种权威皆无权进入的大范围私人生活领域,是能够相容的。”这又是六七百字的一大段,接下来以赛亚·柏林总结穆勒的《论自由》,柏林是这样写的——

在他著名的论文里,穆勒宣称,除非个体被允许过他愿意的生活,“按只与他们自己有关的方式”,否则文明就不会进步;没有观念的自由市场,真理也不会显现,也就将没有自发性、原创性与天才的余地,没有心灵活力、道德勇气的余地。社会将被“集体平庸”的重量压垮。所有丰富与多样的都被习惯的重量、人的恒常的齐一化倾向压垮,而这种齐一化倾向只培育“萎缩的”能力,“干枯与死板”“残疾与侏儒式的”人类。

这又是很长的一段,接下来以赛亚·柏林又用三个段落来分析穆勒的观念,然后再推导出消极自由与积极自由两个概念的巨大差异。说实话,我在文言文和原创的白话文中从没见过这样的写作,作者思维缜密,逻辑极强,继而形成细密绵长的文字,把很复杂的想法,清晰地写出来,粗看觉得作者有点儿啰唆,细看才发觉作者每一句话都补上了一节思维的链条。即便是我这样没什么思辨能力的文学青年,也能看明白。柏林如此,穆勒的《论自由》也是这样的文章。所以我很自然地拿出严复的译本《群己权界论》和穆勒的原文及白话文译文作对照,严复在译凡例中说“原书文理颇深,意繁句重,若依文作译,必至难索解人”,他的办法是“略为颠倒”。他说:“须知言论自繇,只是平实地说实话求真理,一不为古人所欺,二不为权势所屈而已。使理真事实,虽出之仇敌,不可废也。使理谬事诬,虽以君父,不可从也。”

严复在译凡例中讲liberty这个词,“其字与常用之freedom伏利当同义”。他用“繇”取代自由的“由”,生造了“自繇”一词。译凡例的前五个自然段,都在讲该怎么翻译liberty这个词,但没有解决我最根本的一个疑惑,为什么不能把freedom翻译成自由,再用另一个词翻译liberty呢?1953年,张佛泉先生在台湾《自由中国》杂志上发表了一篇文章,题为《自由之确凿意义》,第一节就回到了严复的译凡例,讨论该如何翻译——英文“利孛题”与“付瑞当”同义,又不尽相同,利孛题来自拉丁文,付瑞当来自条顿语,德语中至今没有利孛题这个词,只有“伏雷黑特”Freiheit,法语中只有“利孛题”而没有“付瑞当”。张佛泉说,把“利孛题”和“付瑞当”都翻译成“自由”,实在是不得已,“中文自由一词不能表达英美人所用liberty和freedom二字繁复的意义,但我们也还想不出有什么更好的译名,也加不出另一名词来分别代表原文中的二字。但是,这对理解英美人所谓的自由,并无太大关系,但我们讨论此问题时,自己却首须加以警惕”。张佛泉这篇文章第二节讲“自由乃一近代观念”,第三节讲“自由所指即为权利”,第四节讲“自由可以器用化”。到第五节又讲“译名并不关系重要”。张佛泉说,中国的文字及制度中,没有西方所谓的自由与权利,大凡一事一物如欲求其本质,我们立刻就会发现,它乃是不能以文字尽述的,“但是一件东西或一个名词如能指定给它一个固定的意义系统,则任何高深的思想无不可顺利推进了。自由亦复如此。不仅自由的本质是寻求不到的,就是甲民族所讲自由,若就其浑然一体的意义而言,也是不能为乙民族尽道的”。张佛泉说,不能用一国的文字翻译另一国文化色彩极浓的名词,这是正常现象,但是并不重要,“例如讲自由,重要的即在确定它的某几个意义,能这样做,同时等于揭穿了文化与文化之间的神秘。自由不但立即成为可了解的,并且已成为可公开学习的。”

通过严复的译本,能取得自由主义的真经吗?《群己权界论》首篇第二段第一句,严复的译文是“与自繇反对者为节制,自繇节制,二义之争,我曹胜衣就傅以还,于历史最为耳熟,而于希腊罗马英伦三史,所遇尤多”。我曹胜衣就傅以还,大概意思是“我们长大了读书之后”,这是我连蒙带猜的,被粗鄙白话文养大的人读不懂这样的细糠。自繇节制,在白话文中,我理解的节制就是干什么事要有节制,但查商务印书馆《古汉语词典》,才知道节制的意思是“节度法制”。商务印书馆汉译学术名著系列的《论自由》,这句话是这样翻译的:“自由与权威之间的斗争,远在我们所最早熟知的部分历史中,特别在希腊、罗马和英国的历史中,就是最为显著的特色。”这句话原文的开头是“The struggle between liberty and authority”,“自由与权威之间的斗争”这句话所带有的symptom,跟严复所翻译的“自繇节制,二义之争”,是不一样的,看到白话文和原文,我能感受到struggle的力度,但“自繇节制,二义之争”显得太四平八稳了,接下来再来一句“我曹胜衣就傅以还”,那种士大夫调子呼之欲出。继续读下去,看到严复用“小己”来翻译“个人”,个人,不可分割之个体,译成小己,再跟“国群”相对应,那种“矮化其人民”的感觉非常强烈。 对照原文和严复译文,这是学术工作者的基本操作。台湾学者林安梧研究过《群己权界论》,他的结论是,严复所用的“雅言”使得穆勒原书的知识论的思辨风格,转化为中国式的伦理说教。我没找到林安梧先生的这篇论文,但找到了社科院哲学所周国平先生的《中国人缺什么》,周国平在书中比较了严复译文和原文,举例如下,原文说:“相应于其个性的发展,每个人变得对于自己更有价值,因此对于别人也能够更有价值”。严复的译文:“故特操异撰者,兼成己成物之功,明德新民,胥由于此。”周老师评点,“这是典型的儒家伦理,完全没有表达出原文的意思,一个人的个性越是得到发展,他对自己越有价值,这跟成己是两回事,他因此对别人也能更有价值,这与成物和明德新民也是毫不相干。”

对照原文和严复译文,这是学术工作者的基本操作。台湾学者林安梧研究过《群己权界论》,他的结论是,严复所用的“雅言”使得穆勒原书的知识论的思辨风格,转化为中国式的伦理说教。我没找到林安梧先生的这篇论文,但找到了社科院哲学所周国平先生的《中国人缺什么》,周国平在书中比较了严复译文和原文,举例如下,原文说:“相应于其个性的发展,每个人变得对于自己更有价值,因此对于别人也能够更有价值”。严复的译文:“故特操异撰者,兼成己成物之功,明德新民,胥由于此。”周老师评点,“这是典型的儒家伦理,完全没有表达出原文的意思,一个人的个性越是得到发展,他对自己越有价值,这跟成己是两回事,他因此对别人也能更有价值,这与成物和明德新民也是毫不相干。”

再举两个例子。穆勒书中有一句话很有名:“每个人是其自身健康的适当监护者,不论是身体的健康,或者是智力的健康,或者是精神的健康。人类若彼此容忍各照自己的样子去生活,比强迫每人都照其余的人们所认为好的样子去生活,所获是要较多的。”严复的译文是:“民自成丁以上,所谓师傅保三事,各自任之,其形体,其学术,其宗教,皆其所自择而持守进修者也。是故自繇之义伸于社会之中,其民若各出于自为,而究之常较用怀保节制之主义,而人人若各出于为人者,其所得为更多也。”周国平指出,严复增添的“持守进修”有道德意味,这是原文所没有的,这是儒家伦理的表露。穆勒在第五章结尾说:“长远地看,一个国家的价值在于组成它的那些个人的价值”,如果国家不去提高他们的心智,那么“用渺小的人是不能真正做成伟大的事情的”。严复的译文,“不知如今物竞之世,国之能事,终视其民之能事为等差”,“不悟国多愚暗选软之民者,其通国之政令教化,未有能离孱稚而即明盛者也。”严复随后加了一句自己的话:“善为国者……乃积其民小己之自繇,以为其国全体之自繇,此其国权之尊,所以无上也。”周老师点评,国家的价值在于使个人得到自由发展,具备良好素质,成就伟大事业。严复强调的是,个人自由和国民素质提高的价值在于增强国家的竞争力,维护国家主权的尊严。周国平说,“国群自由”是严复在翻译《法意》时杜撰出来的一个概念,在原书中找不到对应词,“在每一个场合,这个概念都起了贬低小己自由的作用。小己服从国群,是严复的一贯思想”。周国平认为,用儒家词汇取代西方人文主义词汇,说明严复在接受自由主义时缺乏相应的文化资源,因此有理解和表达上的错位。西方人文主义把个性自由发展看作是人类幸福的基本因素,儒家伦理把个人修身看作是治理国家的基础,二者的出发点和目标不同。由于儒家思想的背景过于强大,严复无法进入自由主义的语境。

复旦大学郜元宝教授有一篇文章分析吴汝纶给《天演论》所做的序言,在吴汝纶看来,《天演论》的翻译与其说是赫胥黎的天演之说在中国的胜利,不如说是中国古文本身的胜利,一本西书,因为被严复以纯正的古文译出,便超越唐宋、两汉作者而和“晚周诸子相上下”。郜元宝说:“文学在浅薄者,很容易变成参与和鼓吹变革的工具,而在深沉者,却可以成为固守传统的秘密堡垒。”我在读严复的《群己权界论》时,一边为严复能用文言文介绍自由主义思想而感惊奇,一边又能隐隐看到他所固守的堡垒。台湾学者林载爵有一篇长文《严复对自由的理解》,文章说,严复思想中,个人是为了国家而存在,个人在国家之中并没有他的价值。“严复的集权主义思想,显然已背离了穆勒思想的主旨,严复所期望的集权政府正是穆勒最反对的”。一个文本,可以被不同的读者读出很不一样甚至截然相反的意思。

台湾学者黄克武,1994年在斯坦福大学求学,他跟墨子刻(Thomas A. Metzger)一起研究严复的《群己权界论》,“加州湾区的夏天几乎每天都是万里晴空,阳光灿烂,空气在清新之中,带有些许凉意。我们或是在胡佛研究所二楼墨先生的办公室,或是在校园内墨先生的家中,共同研读穆勒的原书与严复的译本,探究百年前中西思想文化交流的一段往事。这一种悠游古籍的研究工作成了我们心灵的避风港。读完之后,我们偶尔在墨宅后面的游泳池一起游泳,或者是去一家叫湖南又一春的中国餐馆吃晚饭。”黄克武后来回台湾“中央研究院”工作,出版《自由的所以然》。简而言之,这本书是说,穆勒对人心获取知识的能力采取比较悲观的态度,是一种悲观主义认识论,人的理性是靠不住的,人们常常会掉入误会与幻想的陷阱,所以只有在最自由和最开放的辩论环境下,人们才能获取知识和进步。然而严复是乐观主义认识论,真理如此显现,怎么会看不明白,所以严复不易理解更遑论欣赏穆勒思路的精髓。

文学评论中有一个词叫“文本细读”,我读思想类的书,就需要有人引领来细读。《自由的所以然》有很大一部分章节是在字斟句酌地分析严复对《论自由》的认识,黄克武的结论是,严复在绝大多数的情况下无法了解从“悲观主义认识论”而来的语汇,多半无法了解环绕着西方个人主义的词汇,严复忽略幽暗意识,使译文表现出乌托邦的理想主义,严复在文字修辞和风格上与原作有差异,有时未能译出穆勒的反讽之义。黄克武说,救亡的迫切感影响到严复对穆勒的理解,使他不能忽略个人自由与群体发展之间的关系,因而特别关心“人群强种争存之义”与“国群自繇”,而这不是穆勒所强调的。

我喜欢黄克武所描述的那种读书状态,和老师墨子刻一起对照文言文及英语,推断100年前的严复能否在没有自由这个概念的环境中翻译出自由主义最强大的思想文本。《自由的所以然》帮助我理解《群己权界论》,也帮助我理解《论自由》。我还希望有人能对照马君武的翻译版本,看看他的理解如何。一个概念能否立即成为可了解的,并且成为可学习的?穆勒1859年出版的《论自由》,是英国人所发明的“自由”的组成部分,人人都能享有这样的自由吗?穆勒不这样看,他在书中说,自由,作为一条原则来说,在人类还未达到能够借自由和对等的讨论而获得改善的阶段以前的任何状态中,是无所适用的。不到那样的时候,人们只有一无所疑地服从一个独裁者。对付野蛮人时,专制政府是一个合法的形式。

以赛亚·柏林这样总结穆勒的论述——人们想剥夺别人的自由,要么,一、因为他们想把自己的权力强加在别人身上;要么,二、因为他们想舆论一律,即他们不想与别人的想法不一样,也不想别人与他们的想法不一样;要么,三、因为他们相信,对于人们应该如何生活这个问题,存在一个且唯一一个正确答案,所有与这个答案相背离的言行都是危及人类的错误。穆勒将前两个动机斥为非理性的,无法通过理性的讨论予以回答,唯一他准备严肃对待的动机是最后一个。 吕碧城致严复的信札

吕碧城致严复的信札

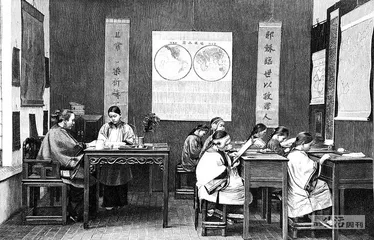

2024年5月,嘉德春季拍卖会信札写本专场,有一则吕碧城致严复信札,此函应作于二人初识时,是女学生吕碧城的拜师帖。吕碧城在信中说:“小草敷荣,正需化雨,自怜固陋,妄企高深,欲立门墙,惭于启齿。”吕碧城字迹清秀,写这封信是要向严复讨教学问。严复1908年的日记中出现吕碧城的名字,9月13日有一则,“到女子公学,以《名学》讲授碧城”。严复一边翻译《名学浅说》,一边给吕碧城讲授逻辑学。吕碧城当年结识英敛之,在《大公报》上写文章,22岁创办北洋女子公学,结识严复之后,有留学的打算,但她当时“一字英文不识”,后来她努力学英语,又做外贸生意,赚了大钱,1918年去哥伦比亚大学留学。严复给侄女何韧兰的信中,曾谈论这位女学生,“碧城心高意傲,举所见男女,无一当其意者。极喜学问,尤爱笔墨……此人年纪虽少,见解却高,一切陈腐之论不啻唾之,又多裂纲毁常之说,因而受谤不少……礼法之士疾之如仇。”吕碧城“自秋瑾被害之后,亦为惊弓之鸟矣。现在极有怀谗畏讥之心”。从这几句话来看,吕碧城践行了“行己自由”,严复是一个具有自由主义观念的士大夫,而不是一个自由主义者,他担忧的这位女学生没有留下太多故事。但她翩若惊鸿的一生让我相信,像一个自由人那样生活,就是对自由的最大贡献。 严复