5 | 以政府之对国民有责任者

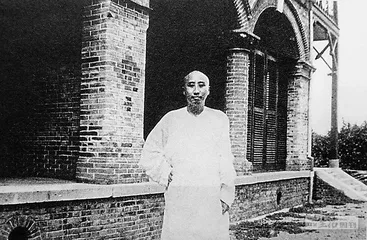

作者:苗炜 1902年2月8日,农历大年初一,梁启超在《新民丛报》上写文章,推荐严复翻译的《原富》,称赞严复“于西学中学皆为我国第一流人物”,同时说《原富》翻译,“其文笔太务渊雅,刻意模仿先秦文体,非多读古书之人,一翻殆难索解”。梁启超说,文界之宜革命久矣,欧美日本诸国文体之变化,常与其文明程度成比例。著译之业,将以播文明思想于国民,非为藏山不朽之名誉也。三个月后,严复在《新民丛报》上回应梁启超的批评,“文辞者,载理想之羽翼,而以达情感之音声也。是故理之精不能载以粗犷之词,而情之正者不可达以鄙倍之气。”严复对司马迁和韩愈的文词赞美一番之后说:“若徒为近俗之辞,以取便市井乡僻之不学,此于文界,乃所谓陵迟,非革命也。”严复说,吾译正以待多读中国古书之人。

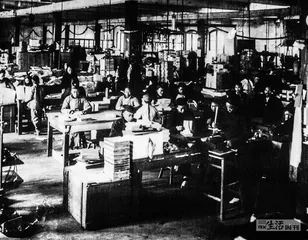

1902年2月8日,农历大年初一,梁启超在《新民丛报》上写文章,推荐严复翻译的《原富》,称赞严复“于西学中学皆为我国第一流人物”,同时说《原富》翻译,“其文笔太务渊雅,刻意模仿先秦文体,非多读古书之人,一翻殆难索解”。梁启超说,文界之宜革命久矣,欧美日本诸国文体之变化,常与其文明程度成比例。著译之业,将以播文明思想于国民,非为藏山不朽之名誉也。三个月后,严复在《新民丛报》上回应梁启超的批评,“文辞者,载理想之羽翼,而以达情感之音声也。是故理之精不能载以粗犷之词,而情之正者不可达以鄙倍之气。”严复对司马迁和韩愈的文词赞美一番之后说:“若徒为近俗之辞,以取便市井乡僻之不学,此于文界,乃所谓陵迟,非革命也。”严复说,吾译正以待多读中国古书之人。我中国古书读得少,对严复文章的意思就摸不清,陵迟有三个义项,衰颓、斜平、缓延。还有一个是受剐刑,跟“凌迟”一个意思。那么用近俗之辞,到底是让古典文辞衰退了,还是对古典文辞处以剐刑呢?1903年,张相文译《万法精理》出版,1904年,严复译《法意》出版,这都是孟德斯鸠《论法的精神》之中译本,严复的翻译面临市场的竞争。张相文的儿子张星烺描绘当年的出版盛况,“此时拳匪初平,中国受巨创,知识阶级皆知中国旧文化不足立国,求新知识之欲甚大,留东学生大增。新书译成汉文者,皆可转瞬售出,获巨利。往东留学者,往往毫无资斧,抵日后,学习日文四五月,即操笔译书,译完后,即在日发刊,寄回出售,或卖稿于沪上书店,俱足自给。梁启超之新民丛报卖出尤多,香港人冯镜如所设广智书局为其沪上之发行所,每期寄回中国时,往取者在其门拥挤如归市,足见中国人非不好学也。” 1900年,中国留日学生有两三百人,到1906年,留日学生增加到8000人。张之洞的《劝学篇》倡导留学日本,主张大量翻译东洋书,可达速效。然而,这种东洋译书质量如何?严复给张元济的信中说:“上海所卖新翻东文书,猥聚如粪壤。但立新名于报端,作数行告白,在可解不可解之间,便得利市三倍。此支那学界近况也。”粪壤,严复用词雅训,白话文就是“像屎一样”。1904年有一篇文章讽刺维新党的知识来源,“现在维新党,懂英文、法文、德文、俄文的,一百个里头抽不出一个,那拉丁古文,更没有人懂得了。他们所懂的只有东文。这东文也不是下过一两年功夫的,又大半是买一部《和文汉读法》,或是一部《广和文汉读法》,及一部《言海》,就这样糊里糊涂,不分皂白,硬学了两礼拜。因就洋洋得意,以为通了外国文字了,这还了得,因就买了许多东方书,什么《法规大全》,什么《经济学原理》。买回来一看,却是一点不懂,因又丢开。”讽刺继续,“你们皓首穷经,三年下帏,也不过懂了一门学问。你们花大洋五角买一部《中国魂》,花大洋三角零买一本《新民丛报》,就摇摇摆摆做起新党,这新党的价钱未免太公道,太便宜了。”

1900年,中国留日学生有两三百人,到1906年,留日学生增加到8000人。张之洞的《劝学篇》倡导留学日本,主张大量翻译东洋书,可达速效。然而,这种东洋译书质量如何?严复给张元济的信中说:“上海所卖新翻东文书,猥聚如粪壤。但立新名于报端,作数行告白,在可解不可解之间,便得利市三倍。此支那学界近况也。”粪壤,严复用词雅训,白话文就是“像屎一样”。1904年有一篇文章讽刺维新党的知识来源,“现在维新党,懂英文、法文、德文、俄文的,一百个里头抽不出一个,那拉丁古文,更没有人懂得了。他们所懂的只有东文。这东文也不是下过一两年功夫的,又大半是买一部《和文汉读法》,或是一部《广和文汉读法》,及一部《言海》,就这样糊里糊涂,不分皂白,硬学了两礼拜。因就洋洋得意,以为通了外国文字了,这还了得,因就买了许多东方书,什么《法规大全》,什么《经济学原理》。买回来一看,却是一点不懂,因又丢开。”讽刺继续,“你们皓首穷经,三年下帏,也不过懂了一门学问。你们花大洋五角买一部《中国魂》,花大洋三角零买一本《新民丛报》,就摇摇摆摆做起新党,这新党的价钱未免太公道,太便宜了。”

这篇用流畅白话文写的文章,我是从《辛亥革命前十年时论选集》中看到,这是三联书店出的一本老书,辑录从1901年到1911年的诸多报刊文章,随便翻翻,可以领略当年舆论场的热闹。1902年,严复在《与外交报主人书》中,写下这么一段话:“今世学者,为西人之政论易,为西人之科学难。政论有骄嚣之风,如自由、平等、民权、压力、革命皆是,科学多朴茂之意,且其人既不通科学,则其政论必多不根,而于天演消息之微,不能喻也。此未必不为吾国前途之害。故中国此后教育,在在宜著意科学,使学者之心虑沉潜,浸渍于因果实证之间,庶他日学成,有疗病起弱之实力,能破旧学之拘挛,而其于图新也审,则真中国之幸福矣。”

严复看不上那些留学日本的人,称之为“东学小生”或“东学党”,“游欧所以胜于游日,学子皆知学问无穷,尚肯沉潜致力,无东洋留学生叫嚣躁进之风”。这是一种鄙视链吗?这是他面对由日文翻译而来的西学著作所形成的竞争发出的嘲讽吗?

清华大学历史系教授戚学民告诉我,“严复希望你求道,而不是求术。他对英国的理解很深刻,他看到英国和以前的帝国都不一样,以前的帝国就是军功武力,而他看到的英国,除了军功武力之外,还在重新书写全世界的知识,他们研究地质、研究物理、研究海洋,把全球知识进行分类,从而获取利益。以茶叶为例,英国人从中国拿到茶种茶树,请中国工人到印度到斯里兰卡种茶,种茶成功之后,英国人又发现喜马拉雅的野生茶树,于是,他们修改茶叶起源的学说,说茶叶起源于印度,继而说中国的茶叶是如何如何的不好。要垄断茶叶的全球市场,英国人会从知识垄断入手。所以严复所倡导的,用我们今天的话说,是科教兴国。他知道光靠武力,中国不能富强,而是要有一套知识生产系统,才能和英国平起平坐。他看不上来自日本那套急学现用的路径,他用雅言搞翻译,是希望当时的知识精英能明白这套知识系统的由来。大清面临向现代国家转型,很多东西都很迫切,谁也不知道该怎么干,教育该怎么办?财政该怎么支出?严复搞翻译,不只是传播一本书的知识,他想的是整个国家体系的问题。”戚老师说,严复的思想来源绝不只是自由主义,他当年对保守主义思想家爱德蒙·伯克颇有研究,“严复应该是当时中国最渊博的人,他读的书非常多,如果不对他的知识来源做个清理,我们就会低估他”。我的录音机红灯闪烁,我要老实承认,“自由”这个词,在不同语境下,理解起来都有点费劲,后面加上主义两个字,就更疑惑,自由主义前面加上一个新字,变成“新自由主义”,我就不太知道“旧自由主义”是什么了。“保守”这个词我是明白的,但“保守主义”是什么,我就不太清楚了。

严复的著译为他赢得了“藏山不朽之名誉”,他的日记、书信、著作分散在国内几家博物馆中。他有4000余册图书被后人赠予圣约翰大学,现保存在华东师大图书馆中,其中包括翻译《国富论》所依据的底本。在第一卷扉页上,有严复的题记,“Yen Fuh/Imperial Naval Academy/Tien Tsin,N. China/April 1892”。严复1892年4月买了这本书,1896年开始缓慢地翻译。到1898年11月,才进行到原书的第117页。这是严复翻译的第一本经典大作,他慢慢进入自己的节奏。1900年9月,他在书页边缘处用英文记下,经过五个月的耽搁,我又开始翻译了。义和拳之乱延误了我的工作。2011年,北京外国语大学的刘瑾玉到华东师大图书馆,将英文底本上严复留下的批注一一过录,比较译著和英文底本,厘清严译《原富》310条案语的来源,完成了博士论文《严复译〈国富论〉研究》。我没有力气读严复的《原富》,只能翻一翻刘老师的著作,看看严复为什么放弃书中那个著名的比喻,“看不见的手”,而选择另一种翻译方法。 严复看重《原富》一书,他与张元济就稿酬问题写信商讨。张元济用2000两购买《原富》的译稿,严复提出“润酬”外的版税问题,“他日出售,能否于书价之中坐抽几分,以为著书者永远之利益”。张同意“以售值十成之二见分”,严复要“一字据”,以免以后人事变迁时多费口舌。1903年10月,严复译《社会通诠》出版,他和商务印书馆签下了中国第一份版税合同,规定“此书出版发售,每部收净利墨洋五角。其市中定价,随时高下,纸、装不同,批发折扣悉由印主之事,与稿主无涉”。以今天的知识产权来看,翻译者要求“著书者永远之利益”,也是很奇特的。

严复看重《原富》一书,他与张元济就稿酬问题写信商讨。张元济用2000两购买《原富》的译稿,严复提出“润酬”外的版税问题,“他日出售,能否于书价之中坐抽几分,以为著书者永远之利益”。张同意“以售值十成之二见分”,严复要“一字据”,以免以后人事变迁时多费口舌。1903年10月,严复译《社会通诠》出版,他和商务印书馆签下了中国第一份版税合同,规定“此书出版发售,每部收净利墨洋五角。其市中定价,随时高下,纸、装不同,批发折扣悉由印主之事,与稿主无涉”。以今天的知识产权来看,翻译者要求“著书者永远之利益”,也是很奇特的。

严译《社会通诠》的原本是英国学者甄克思的《政治简史》,甄克思在第一章讲社会有三种形式,依次演变,译文为:“社会之形式有三,曰蛮夷社会,曰宗法社会,曰国家社会,亦称军国社会。”

严复说,社会进化,“莫不始于图腾,继以宗法,而成于国家”。严复把欧洲定位为现代文明国家。清华大学历史系王宪明教授研究《社会通诠》,著有《语言、翻译与政治》一书,王宪明老师说,原文提到“欧洲”的地方,严复时常换之以“文明”,原文中使用“文明”的地方,严复也常以“欧洲”来替换。甄克思原作并未提及中国,而严复在案语中说中国“宗法居其七,军国居其三”,“中国社会,宗法而兼军国者也”。王宪明老师说,这反映了“近代中国人对人类历史进程的理解和认知正在发生重大变化,开始认识到历史是不断由低级向更高阶段发展的”。

严复当年还打算翻译柏捷特的书《物理与政治:或自然选择与遗传原理应用于政治社会之思考》,译稿的题目是《格致治平相关论》。柏捷特自1861年担任《经济学人》杂志主编,他的这本书,说人类社会在进化的路上,有三个时期,预备时期、战斗时期和商谈时期。柏捷特将“商谈政府”称之为“自由国家”,在自由国家中,关于共同利益的事项是可以讨论的。柏捷特自豪于英国率先进入文明时期,其优越性表现在,能够控制自然力量,从而改变物质世界,也能更好对人进行管理。在柏捷特看来,印度和中国是停顿的“被禁锢的文明”。这一番概括是我从台湾学者萧高彦《探索政治现代性》一书中抄来的,萧高彦这本书的副标题是“从马基雅维利到严复”,萧高彦把严复放在霍布斯、黑格尔、马克思、托克维尔等一众思想家序列之中,他说,严复“将自由视为西方文明富强根源的观点,实与穆勒和柏捷特并无二致”。

我向戚学民老师请教,严复是否信奉“文明阶段论”,戚老师回答:“柏捷特(又译为白芝皓)和西莱还有薛知微(Sidgwick)都是19世纪下半叶英国学术界的名家,当时学术界的一个主流是用科学来处理人类社会的问题,这种处理方法开始是很粗糙的,但有一股很盛大的气象,严复相信进化论,相信人类社会是有发展阶段的,所以他在《政治讲义》中也在谈有机国家论。他整体上接受文明阶段论这样的理论,但在具体的表述中是有犹疑的。” 在清华大学校外的一家肯德基店,戚爱民教授对我说,西方的政治思想基本上是围绕自由展开的,离开自由这个词,就没有西方的政治科学。戚爱民2002年读博士期间,在燕京大学一批藏书中发现英国学者约翰·西莱的《政治科学导论》一书,这是西莱1895年在剑桥大学的讲稿,戚爱民读了几十页之后就发觉,其文本和严复的《政治讲义》极为相似。1905年夏天,严复接受上海青年会邀请,演讲西方政治学,当时,“国家将有立宪盛举,海上少年,人怀国家思想”,严复演讲共八节,讲稿在报纸连载,而后由商务印书馆出版。严复直言《政治讲义》参考了西方学者著作,但与其他八大译著不同,严复以《政治讲义》的作者自居。戚爱民与师友确认,《政治讲义》依据西莱的《政治科学导论》写成。《群己权界论》讨论的是伦理自由,《政治讲义》讨论的是政治自由。戚学民的博士论文就是“严复《政治讲义》研究”。

在清华大学校外的一家肯德基店,戚爱民教授对我说,西方的政治思想基本上是围绕自由展开的,离开自由这个词,就没有西方的政治科学。戚爱民2002年读博士期间,在燕京大学一批藏书中发现英国学者约翰·西莱的《政治科学导论》一书,这是西莱1895年在剑桥大学的讲稿,戚爱民读了几十页之后就发觉,其文本和严复的《政治讲义》极为相似。1905年夏天,严复接受上海青年会邀请,演讲西方政治学,当时,“国家将有立宪盛举,海上少年,人怀国家思想”,严复演讲共八节,讲稿在报纸连载,而后由商务印书馆出版。严复直言《政治讲义》参考了西方学者著作,但与其他八大译著不同,严复以《政治讲义》的作者自居。戚爱民与师友确认,《政治讲义》依据西莱的《政治科学导论》写成。《群己权界论》讨论的是伦理自由,《政治讲义》讨论的是政治自由。戚学民的博士论文就是“严复《政治讲义》研究”。

《政治讲义》开头四讲讨论国家形态,后面四讲论述自由和立宪。我读到其中一句:“总而核之,见世俗称用自由,大抵不出三义:一、以国之独立自主不受强大者牵掣干涉为自由。此义传之最古,于史传诗歌中最多见。二、以政府之对国民有责任者为自由。在古有是,方今亦然。欧洲君民之争,无非为此。故曰自由如树,必流血灌溉而后长成。三、以限制政府之治权为自由。此则散见于一切事之中,如云宗教自由,贸易自由,报章自由,婚姻自由,结会自由,皆此类矣。而此类自由,与第二类之自由,往往并见。”我读第二条时有点儿疑惑,“以政府之对国民有责任者为自由”,“有责任”如何“为自由”?戚老师给我解释,严复1905年讨论政治自由,是当时面临一个国体问题,要立宪。作为一个国家,它要保证国民各方面的权利,这样的国家才是自由的,才是专制国家的对立面。我要回想liberty的定义,回想类白尔底女神手中的宪法,才能理解这第二条。

严复在《政治讲义》第五讲中不断地给自由下定义,他说英国诗人柯勒律治看到法国人搞大革命,就写天上的白云翻卷,让他感到无比自由,诗人雪莱也有诗云,自由人不会挨饿。严复或者原作者西莱强调,这两位诗人所使用的自由,并不是政治科学中所定义的自由。讲义中说:“今假政府之于人民也,惟所欲为,凡百姓之日时,百姓之筋力,乃至百姓之财产妻孥,皆惟上之所命,欲求免此,舍逆命造反之外,无可据之法典,以与之争。如是者,其政府谓之专制,其百姓谓之无自由,谓之奴隶。立宪者,立法也,非立所以治民之刑法也。何者?如是之法,即未立宪,固已有之。立宪者,即立此吾侪小人所一日可据以与君上为争之法典耳。其无此者,皆无所谓立宪,君上仁暴,非所关于毫末也。”接下来的一段,严复说:“政界自由,其义如此。”他说:“如今西人,问某国之民自由与否,其言外之意,乃问其国有同彼之上下议院否。”

严复不断强调政治学是一门科学,不断界定政治自由的含义。可我觉得,还是柯勒律治和雪莱使用的自由,理解起来更容易。还有卢梭《社会契约论》开头,“人生而自由,却无往不在枷锁之中”,多美啊,像诗一样。所以当我看到严复对卢梭的批评时,就有点儿糊涂,你们说的不都是自由吗?为什么两个自由还会互相吵架?社科院哲学所傅正老师有一篇评论文章叫《两种自由两种启蒙》,援引斯宾塞、甄克思、霍布斯、洛克,讨论政府与人民的关系,讨论“理想契约”和“自然契约”。我能明白文章中的一些话,比如人在好的社会制度中能获得道德自由(moral liberty),这种自由并不在私人空间中,而在人们公平地参与政治的过程中。公民越有品德,越自由,则公意越大越稳固。这种品德和自由都不可能是“天赋的”或者“自然的”,它只能建立在政治共同体之中。然而,整篇文章太学术了,我请傅正做一个通俗版的解释。

傅正说——同样是“自由”,同样是“启蒙”,同样是卢梭的文本,法国人与德国人的理解不同,英国人与欧洲大陆的理解不同,中国人与西方人的理解不同。大家是在不同的语境下,以不同的方式使用这些概念或学说。1990年代,好多人批评卢梭,说卢梭毁掉了中国的现代化道路,理由是埃德蒙·伯克等英国思想家指出了卢梭学说的危险性。中国人把这种危险的学说引进了,才导致一直混乱。我要强调,近代中国人理解的卢梭跟近代英国人理解的卢梭完全不是一回事。卢梭反对自然权利或者说天赋人权,认为自由和权利不来源于自然,而是来自于政治共同体的赋予,英国人抓住这点死命抨击卢梭。但中国近代人却通过卢梭鼓吹天赋人权。中国人理解的卢梭与英国人批判的卢梭压根是两回事。至于启蒙,更是如此。西方有基督教的传统,启蒙是要确立人之于世界的主体性,使人的主体性代替上帝的主体性。在德意志,启蒙往往就表现为理性宗教。中国根本没有基督教传统,没有教会生活,但中国有宗法制度。所谓的启蒙是打破家族关系,把人从宗族意义上的人变成国家意义上的人,让人们把国家的事情当作自己的事情,而不再封闭于宗族关系当中。从这里我们就能看出,近代中国人理解的自由与英国自由主义的自由不是一回事。自由主义的自由强调私有产权的优先性,在他们看来,政治与自由是对立的东西,公权力越大,越有可能侵犯人的私有产权,公权力越小,人越自由。但这不是中国近代的问题意识。中国近代思想家的问题意识是,为什么“无量金钱无量血,可怜购得假共和”?结论是因为群众不关心政治,不关心,才会给军阀政客胡作非为以充分的空间。中国近代人理解的自由不是排斥政治的自由,而是政治自由。

我听懂了傅正的解释,但假设我是当年上海青年会中的一个听众,我可能很难跟上严复的思路。我能明白,严复翻译的《群己权界论》讨论的是个人自由,是个人与社会的伦理关系,跟政治自由不是一回事。至于什么是政治自由。他说了,立宪就是自由,有国会就是自由。在这个系列演讲的最后一讲,严复说:“谓英国无革命可,谓英国时时革命可。一政府之改立,皆革命也。专制之革命,必诛杀万人,流血万里,大乱数十年、十余年而后定。英民革命,轻而易举,不过在议院占数之从违。”戚学民老师分析,严复的言说对象是清廷,他希望清廷早日立宪,避免暴力革命。

但最好的政治课本是现实政治展现出来的。袁世凯避免大规模内战,南北和谈,逼清帝退位,看样子大家能像柏捷特说的那样,搞一个“商谈政府”,搞一个“自由国家”,但孙中山搞二次革命,及至后来的军阀混战,大家没得商量了,各自凭枪杆子说话。

1904年,《社会通诠》出版之后,严复在报纸发表了一篇书评,介绍西方的三权分立,文章中说:“欲观政理程度之高下,视其中分功之繁简。今泰西文明之国,其治柄概分三权,曰刑法,曰议制,曰行政。譬如一法之立,其始则国会议而著之;其行政之权,自国君而至于百执事,皆行政而责其法之必行者也。虽然,民有犯法,非议制、行政二者之所断论也。审是非,讞情伪,其权操于法官。法官无大小,方治职时,其权非议制、行政者所得过问也。”这一年2月,严复辞去京师大学堂译书局总办的职务,2月18日,在给熊季廉的信中,严复说,“吾在此无事,亦唯以译事自娱。亲见一专制纸老虎被人戳破,亦一乐也。”1905年夏天,清政府派载泽、戴洪慈、端方等五大臣出国考察宪政,同时,严复在上海青年会发表演讲,讲稿即为《政治讲义》。1906年9月,清廷宣布“预备立宪”,严复和郑孝胥等人被聘为咨议官。1907年7月6日,光复会徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭。10月,在京主持留学生考试的严复给夫人朱明丽写信说:“京事俟回家时细谈,大抵黑暗糊涂,不大异三年前,立宪变法,做面子骗人而已。” 严复