“信、达、雅”的一段前史

作者:鲁伊 1878年12月2日,星期一,寓居在伦敦市中心波特兰广场45号的大清国首任驻外公使郭嵩焘,收到了从8英里外的格林威治皇家海军学院寄来的一封信。

1878年12月2日,星期一,寓居在伦敦市中心波特兰广场45号的大清国首任驻外公使郭嵩焘,收到了从8英里外的格林威治皇家海军学院寄来的一封信。寄信人,是在那里就读的中国留学生严又陵。我们不知道,这个后生晚辈在信中写了什么,但我们知道,他随信附上了两篇译文,其一为英国人蒲日耳关于“喀什噶尔俄古柏事首尾”的游记,其二则是《泰晤士报》上的一篇政论。

对于身为外交使节的郭嵩焘,收发公文信件和阅读外国报纸是其职责的一个重要组成部分。在1984年出版的《伦敦与巴黎日记》一书中,钟叔河和杨坚收集整理了郭嵩焘从1876年到1879年(光绪二年至五年)使英前后留下的日记手稿,字数总计约55万字,几乎每周都有至少一条关于接上海文报局一到一个半月前发递、借助英法商船寄送的第X号包封的详细记录,以及概述伦敦、巴黎和俄国报章(“新报”)几星期或几个月前所载内容的条目。

然而,严又陵寄来的两篇译文——尤其是第二篇——显然在郭嵩焘眼中颇不寻常。这一天,他一反常态地没有在日记中记下任何其他交往见闻,而是用蝇头小楷总结了前者的内容,随即全文抄录了长达2300字的后者。

幸赖于此,生活在一个半世纪后的我们,才有机会在《严复全集》第五卷中,读到这篇题为《中国驻英钦差大臣即将离任》的严复最早期的翻译作品。

中国“新儒家”的代表人物、哲学史家贺麟曾在《严复的翻译》一文中指出,严复在近代翻译史上的贡献,除了他的译作——所谓“八大译著”或“严译”——还有一个重要的方面,就是翻译标准的厘定。贺麟认为,严复在《天演论·序例言》中提出的信、达、雅三个标准虽然很少有人能做到,但在翻译史上的意义却极其重大,因为“后来译书的人,总难免不受他这三个标准支配”。

对郭嵩焘记录下来的这个迄今为止有据可考的最早期“严译”进行文本细读,查考一下他是否谨遵——或至少尝试谨遵——自己近20年后制定、随后一个多世纪里被众多中文译者奉为圭臬的标准,将会是一件极其有趣的事。不过,在这样做之前,我们有必要先探究一下,这个文本是如何被生产出来,又是如何传递到其目标读者——郭嵩焘——手上的。

这个过程虽然繁复琐碎,却也是维多利亚时代的人类文明奇迹之一。以坚船利炮、铁路电力为代表的那些奇迹,曾让郭嵩焘、严复和一代向西方寻找自强之路的中国人,“虽七万里长途,均皆踊跃就道”,来到19世纪末到20世纪初的“世界之心”(The Heart of the World)伦敦。但在后来的岁月里,他们也和1878年加入英国商船队并开始学习英语的波兰裔作家约瑟夫·康拉德(Joseph Conrad)一样,亲眼见证、亲身体验到了奇迹背后的阴影——大英帝国的“黑暗之心”。这让他们开始重新审视文明与进步的意涵,寻求新与旧、东与西之间的可能性与连续性。

维多利亚时代的通信奇迹

以郭嵩焘和文中提到的其他几个人物名字的英文拼写为关键词,无需费太多周折,就能在《泰晤士报》数字档案数据库(The Times Digital Archive)中查到这篇译文的原文。但我在1878年11月30日《泰晤士报》的第四版上找到这篇英文标题为“Our Diplomatic Relations with China”(我们与中国的外交关系)的政论时,第一反应却是——不可能!一定是哪里搞错了!

这一天,离郭嵩焘收到并抄录严复译文的12月2日满打满算只有三天。而且,它还是星期六,第二天是礼拜天。就算严复周六一早看到报道提笔就译、文不加点、稿成即发——对此我将在后面予以分析——邮寄也是需要时间的。何况至少在1850年前后,英国的公共服务系统的雇员们就已经迎来了六天工作制。按照英国皇家邮政目前的收寄章程,周一到周五下午5点半之前寄出的一等普通邮件,会在下一个工作日完成分拣发派,然后在后一日送达,周日和公共假期除外。难道146年前的伦敦邮政服务,会比这更高效?

但在咨询了英国邮政博物馆档案管理员玛蒂尔德·乔丹(Mathilde Jourdan),并在她指点下查阅了几部专著和网上数据库后,我惊讶地发现,真相可能的确如此。

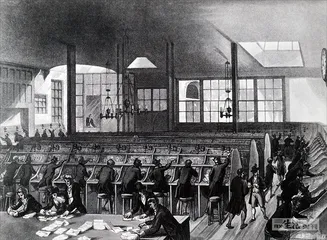

1850年时,全英国的邮递员周日时都已不用送件——唯一例外,是从海外寄给伦敦各大报纸编辑的信件,其递送时间可以一直持续到周日晚上10点半。但严复从伦敦东南区的格林威治皇家海军学院寄到市中心西区驻华使馆的跨区本地信件,显然不在此列。在这一时期拥有6万余名正式和非正式员工、每年投递3亿余封信件的伦敦邮政局,的确是地球上效率最高的组织机构之一。 在周一到周六的工作日,为了确保每天下午6点钟最后一班邮车收到的信件被及时送到,一名1878年开始工作的邮局分拣员亨利·霍斯福尔(Henry Horsfall)上夜班时,要在1小时25分钟内完成2000到3000封邮件的分拣。这意味着,在尘土飞扬的分拣大厅里,昏暗的煤气灯下,他必须凭肉眼准确识别信封上的手写地址,每两到三秒便处理完一封。分拣错误会被处分,超过一定数量就要面对罚款,还要冒着无法通过年度考核而失去这份抢手工作的风险。伦敦市区的几个大邮局,一天的投递次数高达12轮,投递员在凌晨四五点钟就要到岗,在7点钟前后背上重达28磅的邮包派送第一轮信件。干完6个小时的一个班次后,他们往往还会在下午4点半到7点的高峰时间再加会儿小班。对于伦敦的4万名左右没能通过每年一轮的考核及体检、取得或保住皇家邮政正式编制的外聘员工,这会带来一笔颇受欢迎的额外收入——虽然它也意味着,在高强度的压力下,大多数从业人员在40岁时便会因肺结核、哮喘、视力受损和心理健康问题告别这份工作。

在周一到周六的工作日,为了确保每天下午6点钟最后一班邮车收到的信件被及时送到,一名1878年开始工作的邮局分拣员亨利·霍斯福尔(Henry Horsfall)上夜班时,要在1小时25分钟内完成2000到3000封邮件的分拣。这意味着,在尘土飞扬的分拣大厅里,昏暗的煤气灯下,他必须凭肉眼准确识别信封上的手写地址,每两到三秒便处理完一封。分拣错误会被处分,超过一定数量就要面对罚款,还要冒着无法通过年度考核而失去这份抢手工作的风险。伦敦市区的几个大邮局,一天的投递次数高达12轮,投递员在凌晨四五点钟就要到岗,在7点钟前后背上重达28磅的邮包派送第一轮信件。干完6个小时的一个班次后,他们往往还会在下午4点半到7点的高峰时间再加会儿小班。对于伦敦的4万名左右没能通过每年一轮的考核及体检、取得或保住皇家邮政正式编制的外聘员工,这会带来一笔颇受欢迎的额外收入——虽然它也意味着,在高强度的压力下,大多数从业人员在40岁时便会因肺结核、哮喘、视力受损和心理健康问题告别这份工作。

在伦敦人平均预期寿命只有44岁的那个年代,按照规定,干满了10年的正式邮政员工,可以因公致疾为由申领全额病假工资和退休金。但他们的诉求并不总是能获得支持。这期间,一位受雇于皇家邮政的医官经过深入的调查研究,发现导致他们生病的原因不是长期睡眠不足、饮食不规律和工作时经常搬运重物,而是在个人时间“饮酒、操心财务状况、为家庭琐事烦忧、流感、过度性交、手淫,以及下班后为准备晋升考试而勤学苦读”。

但不管怎样,所有这些因素加在一起,使得1878年前后,伦敦市区65.2%以上的本地信件在寄出后的第二个工作日早上9点之前就能投送完毕——郭嵩焘收到的那封格林威治来信,可能就是其中之一。 郭嵩焘收到严复来信的这一天,按照中式传统纪年,是清光绪四年十一月初九日。因为未能找到光绪四年的《时宪书》,我无法确定是日的吉凶宜忌。但可以肯定的是,30年后的光绪三十四年十一月初九,必定是个吉日,否则礼部官员断不会选定在这天举行宣统皇帝溥仪的登基朝贺典礼。可是,就算黄历上真的标着大大的“吉”字,此时此刻的郭嵩焘,或许也会不以为然。

郭嵩焘收到严复来信的这一天,按照中式传统纪年,是清光绪四年十一月初九日。因为未能找到光绪四年的《时宪书》,我无法确定是日的吉凶宜忌。但可以肯定的是,30年后的光绪三十四年十一月初九,必定是个吉日,否则礼部官员断不会选定在这天举行宣统皇帝溥仪的登基朝贺典礼。可是,就算黄历上真的标着大大的“吉”字,此时此刻的郭嵩焘,或许也会不以为然。

这倒不仅仅是因为他独持异议的个性,更与西方传教士自明末起便在中国大力推动的改行西历运动无关。事实上,兼着礼部左侍郎的头衔出使英国,著有《礼记质疑》四十九卷、《周易释例》四卷的郭嵩焘,虽然偶尔会在日记中入乡随俗地标注“礼拜(日)”,但依然沿用传统纪年方式,而他对求签问卜一事,也向来颇为重视。此行尚未成定局时,他便曾请陈筱航(陈小舫)起六壬课问出洋吉凶,得到了“大凶。主同室操戈,日在昏晦中……徒受蒙蔽欺凌……伴侣僮仆,皆宜慎防”的卜辞。可能是纯属巧合,也可能是心理学上“自我实现预言”效应使然,此后出使过程中发生的种种风波,似乎也一一被卜辞言中了。

不过,与刘锡鸿的水火不容、相互攻击,虽然让郭嵩焘屡屡感叹“课语验矣”“蹇运所值,所向必穷”,但在刚接到总理衙门派曾纪泽接替自己的消息时,他其实是释然的,甚至在日记中写道,“得稍应陈小舫之课,苟延性命以归,实所深幸”。要知道,郭嵩焘当年就不愿接这份苦差事,几次称病告退未果后,才在各方势力——尤其是英国公使威妥玛(Thomas Francis Wade)——的逼迫下启程。清廷以曾纪泽为他的继任者,同时将刘锡鸿召回,都可以被理解为最大限度上照顾了郭嵩焘的颜面。毕竟,曾纪泽的父亲曾国藩,不只是少年时便与他在岳麓书院同窗共读、换帖订交,后来又是一道镇压太平天国运动的亲密故友,更是儿女亲家。虽然娶了曾国藩四女曾纪纯的郭嵩焘之子郭依永天不假年,九年前便已去世,但执子侄礼的曾纪泽,怎么都不至于像郭嵩焘的另一个儿女亲家左宗棠一样,在1866年湘军势力处于巅峰时,不顾当年被他说动出山帮办军务,从此创下一生事业的旧情,连上四封奏疏加以弹劾,导致郭嵩焘丢了广东巡抚之位,黯然回乡,闲居数年。

但他没想到,事情并未到此为止。 1878年9月11日,正值阴历八月十五中秋节,本打算在宴饮闲游中打发这段时间的郭嵩焘,收到了上海文报局六月廿八日发来的八十七号包封,里面除了总理衙门六月十六日发出的信函和四件公文,还有一份7月19日出版的《申报》。读报时,郭嵩焘发现,之前使馆洋翻译官马格里推荐给他的画师古得曼,似乎以嘲讽的口气向某家英国报纸——一度被认为是古得曼弟弟供职的报社——转述了为他画像的经过,而这篇充分体现英式幽默的讥诮文章,居然被前几年因对杨乃武与小白菜案的连续报道引起朝野重视,甚至上达天听的《申报》所留意,并加以翻译转载。

1878年9月11日,正值阴历八月十五中秋节,本打算在宴饮闲游中打发这段时间的郭嵩焘,收到了上海文报局六月廿八日发来的八十七号包封,里面除了总理衙门六月十六日发出的信函和四件公文,还有一份7月19日出版的《申报》。读报时,郭嵩焘发现,之前使馆洋翻译官马格里推荐给他的画师古得曼,似乎以嘲讽的口气向某家英国报纸——一度被认为是古得曼弟弟供职的报社——转述了为他画像的经过,而这篇充分体现英式幽默的讥诮文章,居然被前几年因对杨乃武与小白菜案的连续报道引起朝野重视,甚至上达天听的《申报》所留意,并加以翻译转载。

在追查这件事的过程中,郭嵩焘进一步从前来解释嫌疑的《申报》前主笔刘和伯口中得悉,身在柏林的刘锡鸿向清廷参奏了他的“十大罪状”,还四处搜集了载有其言行的许多外国出版物——比如一本载有威妥玛和赫德关于郭的“一段议论”的蓝皮书,以及伦敦和巴黎的相关报纸报道——翻译后作为郭阿附洋人、蓄意谋逆的证据,呈交给了负责外交事务的总理衙门。

郭嵩焘积蓄已久的怨愤和猜疑,就此全面爆发。他一边在日记中感慨,“生平积累浅薄,有大德于人则得大孽报……有小德于人亦得小孽报……此行多遭意外之陵侮,尤所茫然”,一边抓住此事不放,对身边人展开了一轮清理排查。

种种迹象表明,这起看似小题大做、无事生非的伦敦画像事件,不过是一根导火索而已。此时此刻,他必定意识到了一个冷冰冰的现实。1870年,曾任美国驻华公使,后代表清政府出使列国的蒲安臣(Anson Burlingame),在离开英法取道俄国归京途中,因关于中俄领土纠纷的会谈不顺,在“既恐办法稍差,失颜于中国,措词未当,又将贻笑于俄人”的日夜焦思中患上肺炎遽然病逝,终年仅50岁。但这个热爱中国的美国人,至少还得享死后哀荣。然而,当初离京前便被士子送上“出乎其类,拔乎其萃,不见容尧舜之世;未能事人,焉能事鬼,何必去父母之邦”的讽刺联语,甚至连宅第都险被湖南乡试学生捣毁的他,就算得以免重蹈蒲安臣的覆辙,平安归国,是否还要以花甲残年多病之躯面对新的一轮弹劾清算?而到那时,在他看来曾屡次“蒙蔽欺凌”他、正如卜辞所云的翻译们,将会扮演何种角色?

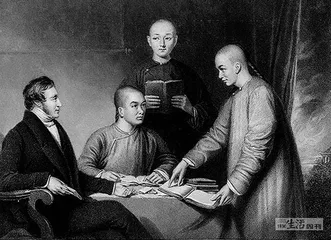

在最近刚刚推出中文版的《翻译的危险》(The Perils of Interpreting)一书中,牛津大学历史学教授沈艾娣(Henrietta Harrison)通过追寻和反思李自标和小斯当东这两位乾隆时期马戛尔尼使团译员的生平际遇,提出了一个发人深省的观点:翻译总是有其特定的社会和政治语境,掌握游走于两种文化体系之间的知识和技能,固然会给译者带来某些权力和利益,但也伴随着身份认同的困扰和不被信任的危险。对于这一点,虽然不通外文但在1840年第一次鸦片战争期间便已热心洋务、积极主张“通其情,达其理”的郭嵩焘,必定有着深刻而苦涩的切身体会。然而,曾被当成替罪羊的人,并不必然拒绝诿过于人的诱惑。而此时的他,早已不复为当初那个二十出头、尚在浙江学政手下为幕宾的体制外读书人了。 1847年,郭嵩焘会试中选,在道光二十七年的殿试中位列二甲60名。与他同年的231名进士中,日后有三人荣任大学士,分别是状元张之万(同治二年探花张之洞的堂兄)、二甲8名沈桂芬和二甲36名李鸿章,而李宗羲、何璟、沈葆桢和马新贻等同榜登科者,也均在同光年间先后督抚一方。更重要的是,在此后镇压太平天国运动的过程中,虽然好发牢骚、“懒担繁剧”的个性令他在湘军集团中处于一个看似核心、实则边缘的尴尬地位,但与众多军政要人的故交旧谊,就算不能让郭嵩焘手掌实权,也足以让这个“著述之才”在主持书院、评点古籍和推广王夫之学术思想中度过一个闲散逍遥的晚年——假如,在他使英日记中频频出现的“滇案”,也即1875年2月英国驻华使馆翻译官马嘉里(Augustus Raymond Margary)在云南罗生门式的意外死亡,从来没有发生的话。

1847年,郭嵩焘会试中选,在道光二十七年的殿试中位列二甲60名。与他同年的231名进士中,日后有三人荣任大学士,分别是状元张之万(同治二年探花张之洞的堂兄)、二甲8名沈桂芬和二甲36名李鸿章,而李宗羲、何璟、沈葆桢和马新贻等同榜登科者,也均在同光年间先后督抚一方。更重要的是,在此后镇压太平天国运动的过程中,虽然好发牢骚、“懒担繁剧”的个性令他在湘军集团中处于一个看似核心、实则边缘的尴尬地位,但与众多军政要人的故交旧谊,就算不能让郭嵩焘手掌实权,也足以让这个“著述之才”在主持书院、评点古籍和推广王夫之学术思想中度过一个闲散逍遥的晚年——假如,在他使英日记中频频出现的“滇案”,也即1875年2月英国驻华使馆翻译官马嘉里(Augustus Raymond Margary)在云南罗生门式的意外死亡,从来没有发生的话。

或许是因为这一不祥开端投下的阴影,在其后的三年中,郭嵩焘这个没有自家稳固班底的汉人外交官,对清廷任命和各方势力引荐来的随行翻译——旗人张德彝(“德明”“德在初”)、蒙古人凤夔九(“凤仪”)、洋人禧在明(Walter Caine Hillier)和马格里(Halliday MaCartney)——一直保持着一种既不得不大力仰仗又始终怀疑揣度的微妙态度。

有趣的是,翻译《泰晤士报》上的文章,似乎成了不通外语的郭嵩焘考验这些有能力脚踩几只船的人忠诚度的一块试金石。郭嵩焘的信任

从《伦敦与巴黎日记》中所载推断,第一个将《泰晤士报》介绍给郭嵩焘的人,应该是英国公使威妥玛推荐来、陪使团赴英的禧在明。

旅程中,船过马六甲时,禧在明向郭出示了一份一个多月前出版的“伦敦戴模斯日报”,并为他译出了“论滇案始末一段”。耐人寻味的是,郭嵩焘在日记手稿中只提到了禧在明一人,但在整理后寄呈总理衙门并被刻版刊行,但旋即因遭史官弹劾而毁版的《使西纪程》中,却添上了一句“属德在初、凤夔九译出申论滇案一段”。

大概是因为从禧在明那里得知,这份当时发行量已达六七万份的报纸,主要关注“国政公议”,在英国四大日报中“为最要”,行至新加坡时,郭嵩焘又找人搞到了两份出版日期稍近的《泰晤士报》。这一次,他让张德彝、凤夔九和禧在明一起,翻译了报上数则“论中西交涉事宜”,而前文出现过的老熟人刘和伯也参与到了其中,负责“稍节其有犯忌讳者,录成三摺”。

到伦敦后的第四天,郭嵩焘就让马格里为他订了四种报纸,而“为持平之论”的《泰晤士报》自此成了他获知印度、喀什等地新闻的重要来源。但引人遐思的是,光绪三年十月初六,禧在明与威妥玛一道前来使馆拜访,双方谈及“翻译亦是紧要事件,应须酌添一员”,在这之后,赴英途中颇为郭嵩焘倚重的禧在明,不仅退出了他的翻译团队,也从郭在英国的生活中隐退了——尽管在张德彝和刘锡鸿的日记中还会频频出现。因为缺乏相关证据,我们无法得知二人之间到底发生了什么。但刘锡鸿弹劾郭嵩焘“十大罪状”中的第七条,是“无故与威妥玛争辩”。倘若这真的发生过,夹在中间的禧在明,处境想必会十分尴尬。

在英期间,马格里和张德彝似乎是为郭嵩焘译报的主力。涉嫌翻译能力不足的凤夔九,1877年10月14日受命为郭嵩焘翻译《泰晤士报》上关于吴淞铁路的一篇文章,结果“其文义处处阻隔,无从寻其脉络”,之后似乎便不再参与译报。但是,即便在因伦敦画像事件而被郭嵩焘疑为“于此相与朋比隐秘,亦可想见其大概”之前,曾为李鸿章淮军教习的马格里,也从未得到郭嵩焘的充分信任。到伦敦的第三个月,郭嵩焘读报时便发现,在他之前与英国官员就禁鸦片烟一事进行谈判时,“马格里编造无数言语”,而张德彝和凤夔九不但不能当场纠正,事后仍“隐秘不言”。后来,他更是屡屡将马格里与刘锡鸿的助手博温、赫德的手下金登干相比较,认为马格里“真为走卒才也”,“可与言学而断不可与办事,皆蹇运为之”。

与禧在明、凤夔九和马格里三人相比,从1866年起曾随不同使团数次出洋当差、日后甚至当上光绪帝英文老师的张德彝,应对曾被清廷明谕申斥其“固执任性,所见殊属褊狭”的郭嵩焘时,要显得成熟老练得多了。整个出使英国期间,郭嵩焘似乎都与他保持着一种疏离但友好的关系,最多抱怨几句张的译文“语多不能尽意”,或仅摘译报刊概要,“其详不及知也”。事实上,郭嵩焘比较张德彝和严复译文时下的评语——“语特烦琐”——甚至可能是张德彝刻意追求的一种境界。在张德彝出版于1883年(光绪九年)、记录此次出使经历的《四述奇》凡例中,他如是写道:“是书本纪泰西风土人情,故所叙琐事,不嫌累牍连篇。至于各国政事得失,自有西土译书可考。” 但正如钟叔河所论,张德彝虽然特别爱写,身后留下了70余卷、200余万言的闻见录,然而其偏重民俗学和人类学的兴趣点与向西学求自强之道的郭嵩焘并不重合。这在记录严复等一干海军留学生的言行上特别明显。对于他们在1877年5月13日的到来,郭嵩焘只在日记里一笔带过,甚至仅以“学生十二人”指代,张德彝却不厌其烦地记下了所有官生的姓名别号,并注明来者共32人,只不过有20人为赴法学习者。而在1878年5月30日郭嵩焘率众前往格林威治皇家海军学院、探访即将学成毕业的严复等人的那一次,情况却完全反了过来。张德彝的日记中仅用100多字交代了同游者和所至之地,郭嵩焘却在当天和事后数日都对严复向他介绍的精深西洋学术念念不忘,亲手抄录了总计近万字的严复所述和他随后要求其他学生也呈交的见闻日记,并感叹“足证出洋就学之为益多也”。

但正如钟叔河所论,张德彝虽然特别爱写,身后留下了70余卷、200余万言的闻见录,然而其偏重民俗学和人类学的兴趣点与向西学求自强之道的郭嵩焘并不重合。这在记录严复等一干海军留学生的言行上特别明显。对于他们在1877年5月13日的到来,郭嵩焘只在日记里一笔带过,甚至仅以“学生十二人”指代,张德彝却不厌其烦地记下了所有官生的姓名别号,并注明来者共32人,只不过有20人为赴法学习者。而在1878年5月30日郭嵩焘率众前往格林威治皇家海军学院、探访即将学成毕业的严复等人的那一次,情况却完全反了过来。张德彝的日记中仅用100多字交代了同游者和所至之地,郭嵩焘却在当天和事后数日都对严复向他介绍的精深西洋学术念念不忘,亲手抄录了总计近万字的严复所述和他随后要求其他学生也呈交的见闻日记,并感叹“足证出洋就学之为益多也”。

便是在这种语境之下,即将离任、对自己回国后的未来患得患失的二品大员郭嵩焘,开始将严复视为一个更容易驾驭、更值得信任、更意气相投的译才——不再是初至伦敦时那个机敏异常的水师五品守备、练船管驾,也不只是一个成绩优异、出类拔萃、考课屡列优等的格林威治皇家海军学院学生。

但他依然没有放下戒心。潜意识中,他或许仍在等待着一张投名状。 “中国初次遣派驻英钦差大臣将起程离英,于中英交际史册之中为第一紧要关键,愿不能不一详论之……”

“中国初次遣派驻英钦差大臣将起程离英,于中英交际史册之中为第一紧要关键,愿不能不一详论之……”

如果将“达”理解为“通达、晓畅”之意,严复的这篇早年译作的开场白,几乎可以拿个满分。与弯弯绕绕的原文“The approaching departure of his Excellency Kwoh Sung-tao,the first Chinese Minister to the Court of St. James,marks an epoch in the history of our intercourse with China,and deserves,therefore,more than a passing record”相比,译文立时便能带给读者一种紧迫感。被翻译家王佐良称道过的那种干净利落的连串短句尾随其后,贯穿全文,将这种历史感和戏剧化效应一直保持到了最后。

但除了风格上的考量,急促的节奏也流露出了严复翻译时的急切心情——而他显然并不想向这篇译文的目标读者郭嵩焘掩饰这种急切。正如前文所述,倘若那个周六严复没有逃掉上午的两门必修课的话,他就只能利用下午无课、读书自修的半天时间,完成这篇长达2700多个英文单词的严肃政论的精读、翻译、誊抄和寄发。

“一名之立,旬月踟躇”的奢侈是不存在的,虽然这并不意味他放弃了对“雅”的追求。一望可知,严复在文字修辞上必定花了颇多心思,比如将英文中平平无奇的“All these and still more extravagant sentiments are to be found in the Imperial orders”翻成能让读过《荀子·儒效》的人立时浮想联翩的“所颁上谕,何堪偻指”。尽管如此,这篇译文的雅致程度——或者说舞文弄墨指数——显然远低于他20多年后的译作。

原因可能是没有必要。

王佐良曾指出,“雅”对于严复来说,是一种“招徕术”,是吸引士大夫们注意他试图通过翻译引进的颠覆性新思想的手段:“这些人足以左右大局,然而却保守成性,对外来事物有深刻的疑惧,只是在多次败于外夷之手以后,才勉强转向西方,但也无非是寻求一种足以立即解决中国的某些实际困难的速效方法而已”。固然,郭嵩焘也是这些士大夫之一,在许多决定性特征上半斤八两,但严复很清楚,这篇文章对中国对外交往态度变化的追溯、对接受使节驻京及遣使各国问题的探讨、对郭刘交恶事件的分析、对郭促进中英交谊的称赞、对反对吴淞铁路的保守派的嘲讽、对继任者曾纪泽的评价,以及对崇厚使俄和中俄关系的预测,都是郭嵩焘出使英国以来一直极为关注的主题,而文中十分明显的挺郭立场,不仅对此时千头万绪的郭嵩焘是种安慰,更可以被他一方面用来向清廷自证忠诚、一方面对保守派的宿敌予以打击。《礼记》中所谓“辟于其义,明于其利,达于其患”,在该文中得到了淋漓尽致的体现——熟读《礼记》的郭嵩焘,没可能不立刻感知到这一点。

当然,还有一种可能性不可排除,那就是严复这个译者对原文作者所使用的语言文字风格的适应——这既包括后者所操的母语英文,也可能包括中文。

在《泰晤士报》这篇并未署名的政论中,提及了朝贡制度(Bear tribute from outside nations)、大禹治水(Yu,who divided the broad web of the overflowing waters and drew it into threads bearing barges and boats holding the produce of the recovered land)和秦始皇焚书(One Emperor of China,by his attempt to stifle thought and destroy all the books in which it was recorded)等中国典故,但也用到了“他们也会反对庇护九世那种自认无能为力的绝对做法”(They would have opposed a non possumus as absolute as that of Pius IX)这一带有浓厚宗教色彩的表述。因此,一开始的时候,我曾怀疑其作者是宓克(Alexander Michie),也就是严复在1901年6月11日写给张元济的信中提到的那个“年七十余,于中国绝爱护之”的英国人。生于1833年的他,母亲的名字是Ann Laing,有两个名为Robert Thin和George Thin的同母异父兄弟,很可能是个带有二分之一华人血统的混血儿。1883年的时候,他住在天津,为《泰晤士报》担任通讯记者,还编辑了多年的《中国时报》(Chinese Times)。最重要的是,严复受李鸿章之命,翻译过宓克的《支那教案论》(Missionaries in China),对他的另一部著作《中英交涉录》(English Men in China)也十分熟悉。

但是,南洋理工大学的研究者李佳奇关于郭嵩焘《使西纪程》英译本的一项研究,让另外两个可能的执笔者——与郭嵩焘早在1856年便已相识的传教士艾约瑟(Joseph Edkins),以及《泰晤士报》驻华通讯员盖德润(Richard Simpson Gundry)——也进入了视野。正如李佳奇所论,作为墨海书馆——上海最早采用西式汉文铅印活字印刷术的出版机构——的创始人,此刻在北京负责伦敦传道会宣教事工的艾约瑟熟悉中国经典,将郭嵩焘日记译成英文时从不回避后者引经据典的文字,而刚刚离任上海字林报社主编、此时身在伦敦且拜会过郭嵩焘的盖德润,也具备作案条件。

值得注意的是,这三个人,都和另外一个人有着千丝万缕的联系——那就是曾在香港主持英华书院多年、从1841年起着手将中国的四书五经翻译成英文、在1861年到1872年间以《中国经典》(The Chinese Classics)之名陆续出版的苏格兰传教士理雅各(James Legge)。这个主张把基督教著作译成中文时需要援引中国经典,从而在把持传统中国各个阶层权力的识字精英中获得立足点和合法性的学者型传教士,此刻已经结束了在中国的传教活动,在牛津大学基督圣体学院担任中国语言文学教授。

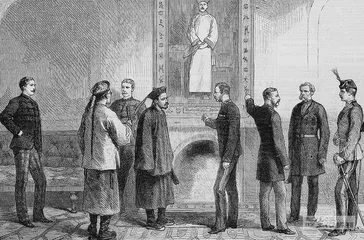

在郭嵩焘、刘锡鸿和张德彝的使英日记中,理雅各的身影曾多次出现,讨论禁烟、赈灾等慈善事宜。1877年12月的时候,他还曾邀请郭嵩焘到牛津大学游览数日,听他做关于《圣谕广训》的讲座,见证毕业典礼和期末考试,参观印书局、大学博物馆和天文馆。颇为有趣的是,和如今一样,那个时代在华活动的许多外国人,都会给自己起个中文名字,他们选择的那些音近但寓意美好的字眼,往往体现着自己的价值判断,而郭嵩焘也很乐于在日记中以之相称,比如傅兰雅、蒲安臣、林乐知,以及后来改名为马清臣的马格里。但对于显然和他颇为熟稔、没有道理不知其中文名的理雅各,郭嵩焘却执意以李格、里格或李克相称。或许,这是因为,在郭嵩焘眼中,最早在中国民间推广西式纪年法、引入西方礼拜日文化、对阴历中吉日和凶日的概念视为迷信、以此为题在香港进行过三次著名布道的理雅各,有何“理”“雅”可言。但也可能,他知道,从1854年到1858年的时候,理雅各有过一个叫洪仁玕的同工,跟随他学习工作,帮他解释教义,编纂《中国经典》,印刷书籍,“是唯一一个与我走路时勾肩搭背的中国人”。当这个“我所知的中国人中最友善、最多才多艺的”兄弟1858年决定北上投奔他的堂兄时,甚至把妻儿和弟弟交托给了理雅各照看。事实上,与理雅各相熟的艾约瑟,除了翻译过郭嵩焘的日记,也翻译过另一本书,叫《资政新编》。让人注意到自己与这些同情太平天国运动的洋人的交往,显然无益于取信对郭嵩焘有生杀予夺之权的清政府。 但在这一点上,比郭嵩焘年轻36岁的严复,就要鲁莽多了。

但在这一点上,比郭嵩焘年轻36岁的严复,就要鲁莽多了。

事实上,如果以“信”的标准衡量严复这篇意在获得郭嵩焘信任、深得“达”之三昧的译文,许多地方都值得商榷。“徒知饜中国古昔之糟糠,而弃欧罗巴第十九百年之梁肉也”的译文,同“persists in feeding the country on Confucian pap instead of the strong meat of the nineteenth century”的原文相比,固然读起来多了几分《孟子》的铿锵,还不会因为亵渎孔圣而激起郭嵩焘亦属其中的士子愤怒,但终究与原文中对儒家的批判精神背道而驰。而在提及吴淞铁路时,对应严复译文“毁弃铁路主议何人,不可得知,闻共有七人。史册内载历来开创有七个圣人,似此可编列七愚姓名,传之后世”的英文,本为“It is a pity that we cannot record the names of the men who supported Shen Pao-cheng,the Viceroy of Nankin,in that supreme effort of obstinacy; for as history has already given us the names of the seven wise men of the East,it would have been well to hand down to posterity the names of the seven fools.”。在保留了原文嬉笑怒骂的口气的同时,严复却不动声色地把被原作者视为罪魁祸首的沈葆桢的名字隐去了,这当然是因为曾在福建创建船政、同是侯官人的这位两江总督,于公于私都对他有恩。

但最让我一开始时无法理解的一个明显误译,是对曾纪泽的描述。严复大约没能理解“no mean share of”这个习语的意思实际上是“不小的份额”,于是将恭维曾纪泽大有乃父之风的一句话“Tseng Ki-tze inherits his father’s title of Marquis and no mean share of his father’s talents.”,翻译成了暗含贬义的“虽云袭其父之侯爵不必袭其父之才能”。可他——以及将此语抄入日记的郭嵩焘——难道没有意识到,这句译文会让曾纪泽看到后心生不快吗?

无论是严复,还是郭嵩焘,都不可能不知道,晚清军政人物的日记并不私密、会被人传抄刻版发行的这一事实。虽然缺乏直接证据,但蛛丝马迹表明,严复必定读过郭嵩焘的《使西纪程》,甚至可能读的是疑为艾约瑟翻译、1877年10月起载于伦敦刊物《休闲时》(The Leisure Hour)上的英文节译本或其他英文译本。他寄给郭嵩焘的另一篇译文,郭在其作者蒲日耳的名字后括注“大约即贝伯尔”,或许便是一个旁证。郭嵩焘在日记中,数次提到“滇案”后被威妥玛派到云南、印度一带考察,曾行数百里唯见漫漫一片罂粟花的英国人贝伯尔(“贝柏”)。不能排除严复听说后暗加留心、投其所好的可能性,而且或许正因为所见为英文,所以才用了一个令郭嵩焘不能确定的中文译名。此外,郭嵩焘曾经索阅抄录过现已佚失的严复留英日记《沤舸纪经》,而他回国后,也能从友人那里看到曾纪泽讥刺他“褒奖严宗光太过,长其狂傲矜张之气”的出使日记。

既然如此,严复又为何在明知郭嵩焘即将离任时行此下策?

这种不甚明智的站队行为,在他的理解中,或许是对郭嵩焘的投桃报李。

寄出这两篇译文时,严复已是留在格林威治皇家海军学院里的唯一一个中国学生。他的五名同学,此时都已上舰实习。从英国外交部档案中国事务综合通信类794项下(FO-17-794)郭嵩焘与英国各方官员来往函件的内容来看,这并不是一个十分顺利的过程,接收学员的舰船情况也远不理想。比如叶祖珪最初被派上的布拉克卜林斯舰(HMS Black Prince),就是一艘1861年下水的老爷船,后来改上的无敌舰(HMS Invincible),其舰上指挥官斐利曼特日后更是在其自传中傲慢地说,叶当年“不被允许执行任务”(not allowed to do duty)。

虽然未能找到当事人留下的回忆,但严复曾向郭嵩焘提到,“西洋筋骨皆强,华人不能。一日,其教习令在学数十人同习筑垒……限一点钟筑成一堞……唯中国学生工程最少,而精力已衰竭极矣”。考之以旁证,这些士官生在船上必定也会遇到类似的挑战。更何况,不能——或不觉得有必要——准确读出他们名字的水手和下级士兵,或许会直接以“John Chinaman”或“Heathen Chinee”一类带有种族歧视色彩的字眼相称。假如触怒了上级军官,或是未能完成规定任务,便可能被处以多达48下桦条鞭打。

然而,严复却无需经历这一切。1878年8月3日,郭嵩焘照会英国外交大臣,要求另行安排严复在格林威治皇家海军学院再读一学期,从而归国后可以胜任中国政府拟为其安排的教职。这显然与严复陪同郭嵩焘参观巴黎万国博览会期间的突出表现有关。14岁因父死家贫、无力从师才无奈考入福州船政学堂、借此换得食宿医药和每月四两银子家用补贴的严复,一直视海军之路为“旁行”,他对郭嵩焘这种特殊安排的感激之心,可想而知。而在严复投寄了这两篇译文之后,郭嵩焘对他的信重显然更上一层楼,除了带他出席各种聚会,还在曾纪泽抵英后向总理衙门保荐将严复留充随员,甚至去信给某位朝中枢要推荐严复为使,惜哉均劳而无功。

但是,郭嵩焘的青眼相加,以及同在异乡为异客时的语言优势,似乎给了年轻气盛的严复某种错觉,让他以为自己真的可以与年资相差悬殊的长官平辈论交。颇具讽刺意味的是,从曾纪泽出使日记中可知,1879年2月2日,严复在郭嵩焘离开伦敦后第二天,便到使馆拜访了曾纪泽,“谈极久”。两个月后,他又呈上了三篇译文《绕顿传》《论法》和《与人书》。但严复好像忘了,在他为郭嵩焘翻译的《泰晤士报》文章中,曾提到“曾侯晓畅洋务”。在通英文且不像郭嵩焘那样背着沉重历史包袱的曾纪泽眼中,如今的严复,就只是一个“于其中华文字,未甚通顺,而自负颇甚”的狂生而已,甚至因为与郭嵩焘过于亲密的关系而格外不值得信任。

1879年7月,严复从格林威治皇家海军学院毕业,虽成绩优异,却并未获上舰实习机会,便于8月2日被召回国。这年11月28日,离郭嵩焘在伦敦市中心收到那封发自格林威治皇家海军学院的信将近一周年时,回到湖南老家、正忙着强制族中子弟限期戒除鸦片的他,再度收到严复的信——这一次,是托朋友带过来的。此时在母校福州船政学堂担任教习的严复,在信中吐槽曾纪泽“天分极低,又复偷懦惮事,于使事模棱而已,无裨益”。这时候,除了点评一句“所言亦殊切中”,被排挤出权力中心的他,已经帮不上严复什么忙了。

大约在同一时间,曾纪泽和李鸿章开始在往来信件中讨论,出洋留学生是否徒劳无益。

要到多年之后,在写给门生的信中,垂暮之年的严复才会对当初的选择流露出悔意:“仆当少年,极喜议论时事,酒酣耳热,一座尽倾,快意当前,不能自制。尤好讥评当路有气力人,以标风概。闻者吐舌,名亦随之。顾今年老回思,则真无益,岂徒无益,且多乖违。”

然而,伦敦时期的严又陵或许因为过于乐观冒进而欲速不达,但他试图在荒野里走出来的那条小径,只是崎岖漫长,却并非绝路。事实上,归国后不到三年时间,在天津水师学堂担任洋文正教习的他,便在这条路上找到了一个值得师法的前行者——赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer)。

在《群学肄言·译余赘语》中,严复称,“生平好为独往偏至之论”的他,是在1881年到1882年间(光绪七年到八年)读到斯宾塞这本“兼《大学》《中庸》精义”的书之后,这才领悟到过往之非,找到真正的“西学正法眼藏”。不过,有理由怀疑,严复听说此书的时间可以追溯到更早。

在19世纪70年代,一个经常读书看报的伦敦人,不太可能没听说过斯宾塞这个名字,《群学肄言》的英文版——1873年出版的The Study of Sociology——也是最畅销的社会科学新书之一。但在书的启发之外,人的榜样力量也是同样重要的,而斯宾塞的确是在之后10年时间里,才成为那个“思想像纬线一样贯穿维多利亚时代”的国际知识分子,一个有生之年作品销量就超过了百万册的哲学家,一个被钢铁大王安德鲁·卡耐基、石油巨头约翰·洛克菲勒和铁路大亨詹姆斯·希尔一致热心追随的精神导师。

只不过,还要再过十多年的时间,这一辉煌才得以被“中国的斯宾塞主义者”严复意外复制:在一场让华夏民族顿感事变之亟的危机后,借助1896年清政府始开办的新式邮政和因1901年科举改制红利而爆发的中国新兴印刷资本主义共同带来的大众传播力,一本并非出自斯宾塞之手、因篇幅短小能被短时间内译出的译作,在一个空前壮大的、以维新革命为己任的想象共同体中,留下了难以磨灭的印记。

虽然,和斯宾塞和众多时代之子一样,这个介绍近世思想的第一人,亦难免被他所倡导的那个新世界扭曲、嘲笑、淘汰、遗忘,最终隐入沉寂。

然而,那并不是最终的结局。 1936年10月,一个美国记者在他的笔记本里,记下了一个湖南人19岁时的一段读书经历。1912年,这个采访对象刚从一所设置课程有限、校规也让他反感的中学退学,决定到湖南省立图书馆自修。

1936年10月,一个美国记者在他的笔记本里,记下了一个湖南人19岁时的一段读书经历。1912年,这个采访对象刚从一所设置课程有限、校规也让他反感的中学退学,决定到湖南省立图书馆自修。

“每天早晨图书馆一开门我就进去,中午我仅仅休息片刻,买两块米糕吃。这就是我每天的午餐。我每天在图书馆里一直阅读到闭馆的时候……我读了亚当·斯密的《原富》、达尔文的《物种起源》,和约翰·穆勒的一部关于伦理学的书。我读了卢梭的著作、斯宾塞的《逻辑》,和孟德斯鸠写的一本关于法律的书。我在认真学习俄、美、英、法等国的历史地理的同时,也穿插阅读了诗歌、小说和古希腊的故事。”

从这段叙述中,我们无法判断,青年毛泽东当时对这些显然与严复有着千丝万缕关系的汉译西方经典读懂了多少。但从他写于1915年9月6日的一封信中,我们发现,这时已经考入一所师范学院的他,被亦师亦友的黎锦熙指点去读严复翻译的《群学肄言》,尤其是其中的“缮性篇”。一口气看完整本书后,他“抚卷叹曰,为学之道在是矣!”,随即写了长长的一段书评,向好友萧子升极力推荐。

就在这前后,黎锦熙被任命为北京政府教育部教科书编纂处的主持人,北上成了严复和鲁迅的同事。第二年夏天,黎锦熙牵头发起“国语运动”,主张把小学国文(文言文)改为国语(白话文)。有趣的是,消息见报后,这个仍在湖南的学生却“私意不尽谓然”。同一时期,在湖南乡下游历途中的他,给身在长沙的萧子升写过另一封信。从信中透露的信息,我们发现,虽然30多年前郭嵩焘称病回乡后基本上便只能靠亲友故交捎带信件,通过官驿向京中发递奏疏,需要在路上走十四五日,但30年多后,一个尚工作无着的学生,已经能享受到相当便捷的邮政服务。在这封二十六日写就、“明日发邮,在涂两日,二十九前后当达左右”的信中,他的文字风格是这样的:“一路景色,弥望青碧,池水清涟,田苗秀蔚,日隐烟斜之际,清露下洒,暖气上蒸,岚采舒发,云霞掩映,极目遐迩,有如画图。”颇喜舞文弄墨的他,或许自己都没有想到,一年后,在他撰写的夜校招学广告中,便会以“列位大家来听我说句白话”为开头。

这个学生,还有一位老师叫杨昌济,从日文翻译过一本叫《西洋伦理学史》的书,给他留下了深刻印象,以至于亲手抄录整整七大本,在同学好友之间传阅。和郭嵩焘一样少年时就读于岳麓书院的杨昌济,1909年时曾在章士钊的推荐下前往苏格兰的阿伯丁大学攻读哲学和伦理学。要是他还在国内,很可能会参与到1910年章士钊、梁启超和严复关于“Logic”到底应该翻译成“论理学”“名学”还是“逻辑”的争论之中。但在阿伯丁读书期间,杨昌济必定曾听人说起过,一个70多年前在这所大学前身就读的校友,翻译过中国的“四书五经”。

但他或许不知道,1831年时,那个考取了一等奖学金、在阿伯丁国王学院学习古典语言和道德哲学的15岁少年——那时的小吉米,后来的理雅各——曾在给哥哥的家信中写道:“我不知道为什么……当我在这儿的时候……我的心胸更加开放……比以前更加热爱所有的人”,“奋斗的人生一直在我的脑海幻想之中,并终将成为我的命数”。他也不会知道,后来成为自己女婿的这个学生,1972年时以一国主席的身份接待了访华的美国总统尼克松。而为这次历史性的见面担任翻译的,正是章士钊的养女章含之。

在悲观颓丧中病逝于1921年的严复,就算在吸食鸦片后生出的颠倒异梦里,恐怕也不会想见到他身后的这段奇妙因缘。然而,他在《译〈天演论〉自序》中写下的一段并不太为人所知的话,却又分明像极了对这条信达雅之线串起的历史可能性与连续性的奇妙预言:

“故曰:读古书难。虽然,彼所以托焉而传之理,固自若也。使其理诚精,其事诚信,则年代国俗无以隔之,是故不传于兹,或见于彼,事不相谋而各有合。考道之士,以其所得于彼者,反以证诸吾古人所传,乃澄湛精莹,如寐初觉。其亲切有味,较之觇(chǎn,意思是窥视、观察)毕(bì,意思是竹简)为学者,万万有加焉。此真治异国语言文字者之至乐也。”

(鲁伊,独立译者。译作有《蚕丝:钱学森传》《张纯如:无法忘却历史的女子》《切尔诺贝利的午夜》《奶酪与蛆虫》《美国资本主义时代》等) 严复郭嵩焘