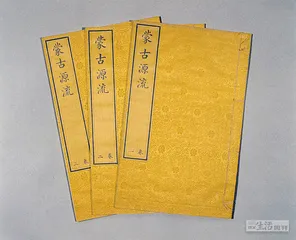

《蒙古源流》

作者:卜键 考察四库馆奉旨办理的未竣书,其情形也是种种不一。如本节要介绍的《蒙古源流》,原为蒙古鄂尔多斯贵族学者萨囊彻辰(亦作萨冈彻辰)用蒙文写成,以稿抄本在蒙古草原上流传。乾隆阅读后很重视,令翻译为满汉文字,交武英殿以三种文字刊刻行世,遂得以扩大影响,被誉为三大蒙古史著之一。

考察四库馆奉旨办理的未竣书,其情形也是种种不一。如本节要介绍的《蒙古源流》,原为蒙古鄂尔多斯贵族学者萨囊彻辰(亦作萨冈彻辰)用蒙文写成,以稿抄本在蒙古草原上流传。乾隆阅读后很重视,令翻译为满汉文字,交武英殿以三种文字刊刻行世,遂得以扩大影响,被誉为三大蒙古史著之一。萨囊彻辰,1604年生,蒙古鄂尔多斯济农衮必里克之后,11岁时以祖荫得授彻辰·洪台吉称号。台吉,据说源于汉族王朝的“太子”,成吉思汗时用以称呼皇子,后来就演为其后裔的通称。草原部族也加借用,遂成为一种身份地位的标志。而“洪台吉”即皇太子,蒙古各部常用称汗王长子,或选中继位的儿子,渐而至扩大化,一些大首领的儿子也有此称。萨囊彻辰颇受器重和重点培养,17岁位列大臣之职,曾参加与明朝的谈判。当女真再次崛起之际,明朝日渐衰败,成吉思汗后裔林丹汗自视为全蒙古的宗主,一方面大搞同族兼并,一方面试图打击后金军队,萨囊彻辰是一个忠心耿耿的追随者。至林丹汗败亡,多尔衮率部远征鄂尔多斯,蒙古各部纷纷降顺,萨囊彻辰则隐居不出,发愤著书。他目睹蒙古汗廷的分崩离析,目睹林丹汗的妻子儿女被押解而去,内心应有一种巨大的耻辱感,急于通过追述祖先的艰辛创业,以唤醒蒙古人的自尊和民族意识。多尔衮的远征发生在天聪九年(1635),应也是萨囊彻辰收集史料、构思框架,着手写作本书的年份,约20余年后终于完稿。他的写作挟带着强烈的感情,而在末尾处提及顺治帝的驾崩与康熙的继位,可知当时尚未写成。有人称其于康熙元年完稿,甚至称该年已由武英殿刊行,皆不可信。蒙古学者阿拉腾松布尔综合最新研究,倾向于康熙三年完稿、后又经过蒙古喇嘛添改的说法,是审慎的。(巴图吉日嘎拉:《萨冈彻辰与〈蒙古源流〉研究概述》)这部以蒙文写成的蒙古史,在将近100年中以稿抄本流传,收藏者有蒙古勋贵和喇嘛教寺院,转抄增删甚多,证明《蒙古源流》在族人心目中的价值。

三十一年(1766)二月初六,乾隆为一年一度的春祭斋戒(其也是这位好学之君的读书时间),于斋宫阅读《元史》。他发现书中称元帝为奇渥温氏,与蒙古成吉思汗之裔均系博尔济吉特氏不同,若说是对音转译的原因,也不应如此悬殊,遂传谕喀尔喀土谢图部成衮扎布亲王查找相关传闻和记载。成衮扎布很快复奏,报告族人说博尔济吉特即奇岳特后裔,得旨:

元清吉斯汗之后裔俱系博尔济吉特氏,而《元史》谓元帝为奇渥温氏,彼此不符,因令成衮扎布查奏。今据称蒙古台吉等素称奇岳特后裔系博尔济吉特氏,查阅清吉斯汗时纪载世系之书亦然,看来汉字书为奇渥温尚属有因,盖伊等以汉音译蒙古字故将奇岳特讹为奇渥温耳。著将汉字史书内奇渥温改书奇岳特,并传谕成衮扎布:该处既有清吉斯汗世系记载档案,著录一分进呈,以传史书汉文有应行查对之处,改正画一。(《清高宗实录》卷七五六)

他所说的“清吉斯汗”,即成吉思汗,可知不管是人名、地名,都存在翻译之别,实有“改正画一”之必要。

成衮扎布乃蒙古超勇亲王策棱与康熙第十女纯悫公主之子,儿子拉旺多尔济又娶了乾隆第七女固伦和静公主,且不管是否乱了辈分,反正是亲上加亲,世受倚信。这位蒙古亲王大约不擅文字,未看到具体的奏报,事情却办得靠谱,很快就将萨囊彻辰的书送呈御览。《四库全书总目》卷五一亦记其事:

皇上几余览古,以元代奇渥温得姓所自,必史乘传讹。询之定边左副将军喀尔喀亲王成衮扎布,因以此书进御。考证本末,始知奇渥温为却特之误。数百年之承讹袭谬,得借以厘订阐明,既已揭其旨于《御批通鉴辑览》,复以是编宣付馆臣,译以汉文,润色排比,纂成八卷。

前面说是“奇岳特”,至此又成了“却特”,前朝如此,清朝亦如此,也很难说是谁对谁错,何来“数百年之承讹袭谬”之说。而乾隆帝重视此书,命将一个蒙文抄本翻译刊刻,则功莫大焉。萨囊彻辰原来的蒙文书名《额讷特珂克土伯特蒙古汗等源流》,意为“印度、西藏、蒙古诸汗源流”,弘历命改为《蒙古源流》,言简意赅,更准确也更响亮。未详此事交给哪位或哪个衙门办理,也不知是满汉文同时翻译,还是先译为满语,再转译汉语,应是难度较大,至四库开馆仍未完竣。

四十二年(1777)三月,四库总裁舒赫德等汇总奏报未竣书目,请求各设“专管之员,重以责成”,并提交了一个建议名单。其中特别提到《蒙古源流》,认为该书“内有翻切对音之处,恐非生手所能办理”,建议与《临清纪略》《金川方略》都放在军机处,以便上紧赶办。乾隆即予批复,将《蒙古源流》派给了他和奎林。孰知仅过20天,老舒就在泰东陵操办崇庆皇太后的安葬仪式时病倒,次日亡故。与他一起专办《蒙古源流》的奎林,出身满洲镶黄旗,为孝贤纯皇后富察氏之侄,世袭公爵,由侍卫派往金川前线,任领队大臣,作战英勇,金川克复后赏一等男爵,正黄旗护军统领,兼管健锐营等,再升理藩院尚书,蒙古事务正属于其管辖。而他先是几次奉派出京办事,又于四十五年三月调任乌鲁木齐都统,次年七月再调乌里雅苏台将军,应也没怎么介入编纂事务。此书的办理一直由军机处负责,舒赫德辞世后,其所领衔纂办的未竣书,乾隆命于敏中接过来,“同原派之大臣等阅办”,该书也在其中。

《蒙古源流》既是一部编年体史书,亦不乏文学色彩,收罗神话传说,从宇宙生成、人类起源开始叙说,亦将蒙古族形成和成吉思汗的横空出世,与印度、西藏诸王世系相关联,并重点讲述元明间蒙古各部可汗的事迹,尤其是北元各部的纷争和厮杀。该书对达延汗、俺答汗两位北元大汗记载最详,如诸汗世次、名号、生卒年,以及领地划分、历次交兵等,皆可补蒙古史籍之缺。而书中也多存在以讹传讹,以传说入史之弊,《四库全书总目》指出:

……其最踳驳者,如以库色勒汗为元明宗弟,在位二十日,史无其事;又以明太祖为朱葛,仕元至左省长,谗杀托克托嘎太师,遂举兵迫逐顺帝,亦为凿空失实;其他纪年前后,亦往往与史乖迕。盖内地之事,作书者仅据传闻录之,故不能尽归确核。至于塞外立国传授源流,以逮人地诸名、语言音韵,皆其所亲知灼见,自不同历代史官摭拾影响附会之词,妄加纂载,以致鲁鱼谬戾,不可复凭。得此以正定舛讹,实为有俾史学。

既有具体的批评,也在整体上予以肯定,评价颇为客观。本人认为值得称赞的还有其史笔,于叙事文字中内蕴着深沉的民族感情,而对战争、杀戮和改朝换代均能平和地记述。这来自于作者的宗教修养吗?或许吧。 四库全书