在戛纳,看见香港电影“发声”的努力

作者:帼杰 不久前,第77届戛纳电影节在南法海滨落下帷幕,美国影片《阿诺拉》获得金棕榈大奖,中国导演管虎的《狗阵》获得“一种关注”单元最佳影片。一年一度属于全球电影人的五月,伴随着永远不会让所有人满意的获奖名单、政治与艺术的激辩、口碑两极的作品,开始渐渐散去狂欢的热度。电影节结束后,法国一位著名电影批评家发表了一篇深度分析本届戛纳的长文,细数了如今戛纳保守不思进取的桩桩件件。

不久前,第77届戛纳电影节在南法海滨落下帷幕,美国影片《阿诺拉》获得金棕榈大奖,中国导演管虎的《狗阵》获得“一种关注”单元最佳影片。一年一度属于全球电影人的五月,伴随着永远不会让所有人满意的获奖名单、政治与艺术的激辩、口碑两极的作品,开始渐渐散去狂欢的热度。电影节结束后,法国一位著名电影批评家发表了一篇深度分析本届戛纳的长文,细数了如今戛纳保守不思进取的桩桩件件。学者的思辨代表一种声音,在另一面,我们依然看到今年戛纳电影节期间,各种证件注册数量均创历史纪录,住宿和活动场地紧缺,海滨大道和节庆宫里多了好多年轻影迷的身影,电影节周边广受好评,纪念品店里永远满满的人……这个耄耋将至的电影节,依然是整个行业的荣耀,吸引着所有电影朝圣者。在两周的时间里,人们在这里看电影、讨论电影、买卖电影、批判电影,也敬畏电影。对电影的热爱在这里或许被解构成星光红毯、礼服晚宴,戛纳也从不避讳它名利场的事实,好在最终,一切都会聚焦在放映室那一尺见方的小窗口,那束属于电影的光从窗口投射到银幕上,让两周的喧嚣有了意义。

在这场喧嚣与意义里,华语电影迎来久违的“大年”,内地第六代导演书写着大时代和小人物,齐刷刷挺进了包括主竞赛在内的官方单元,更多的华语导演作品,也在不同的官方和平行单元被看到。戛纳电影节艺术总监福茂曾在新闻发布会上坦诚表示“欢迎中国电影再度回到戛纳”。随着贾樟柯《风流一代》入围主竞赛,管虎的《狗阵》时隔18年再替华语电影拿下“一种关注”大奖,郑保瑞新作《九龙城寨之围城》继《盲探》11年后入围“午夜展映”单元,以及陈可辛的《酱园弄》压轴放映备受瞩目。“华语电影”确实积极回到了国际叙事。

在这一众“华语电影回归”里,我们留意到了“香港电影”在全球电影语境下,为保持“发声”所做的努力。 在戛纳的历史上,香港电影先于内地第五代被更早看到。香港首次在戛纳上映的电影是李翰祥1960年执导的《倩女幽魂》,从这时候开始,香港电影在戛纳的身影也见证着自身的发展。

在戛纳的历史上,香港电影先于内地第五代被更早看到。香港首次在戛纳上映的电影是李翰祥1960年执导的《倩女幽魂》,从这时候开始,香港电影在戛纳的身影也见证着自身的发展。

1975年,胡金铨的《侠女》拿到了华语电影在戛纳的第一个奖,也让香港武打片慢慢被欧洲观众认识。1997年,王家卫凭借《春光乍泄》获得戛纳电影节最佳导演,是第一位获此殊荣的华语电影人。2004年,张曼玉凭法语片《清洁》获得最佳女演员,是亚洲第一位戛纳影后。更早些的时候,她的老搭档梁朝伟已经凭借《花样年华》拿过了戛纳最佳男演员。除此之外,香港电影还拿下过短片金棕榈(《天下乌鸦》2021),香港影人多次担任过各个单元评审,王家卫、徐克、吴宇森、张曼玉、杜琪峰的身影频频出现在戛纳红毯。

上世纪香港电影的辉煌,影响甚至启蒙了很多如今中年的观众,在国际舞台上也非常耀眼。

而这里面有一个大家熟悉的名字——王家卫。王家卫在戛纳影史上为华语电影挣到了很多第一——他拿了华语电影的第一个最佳导演,做了华语影人第一个主竞赛评审团主席,捧出第一个港人演员里的最佳男主角。在今年戛纳电影节市场放映上,有一部由多个短片集成的系列纪录片《香港经典光影重塑》。在这部纪录片里,主创把“王家卫式”电影与香港经典的喜剧片、警匪片、爱情片、动作片和功夫片并列,自成一派。在香港影人自己眼中,王家卫是香港电影新浪潮的旗手,他独特的、有辨识度的风格,更让他成为香港电影被世界看到的重要推手。

这部纪录片的监制是香港著名的策划人、经纪人陈善之,他把王家卫称为“香港人自己的张爱玲”,是一个能把电影像文学一样去创作的作者。出品人梁慧仪则是王家卫的忠实粉丝,是把王家卫每部作品都看过12遍以上的资深影迷。

香港电影人聚在一起,给人的感觉就是团结。他们互相是朋友,是合作伙伴,是师徒传承。他们用“斗士”“灵活”“疯狂”“浪漫”这些迥异的词来形容香港电影,而后一致同意,香港电影的精神内核是“不惧艰难的港人精神”。 香港电影拥有过黄金时代,但复刻经典终究会给观众带来审美疲劳。观众喊“港片已死”已经有段日子,香港影人如何破局,是香港电影能不能在戛纳、在国际上再受认可的关键。

香港电影拥有过黄金时代,但复刻经典终究会给观众带来审美疲劳。观众喊“港片已死”已经有段日子,香港影人如何破局,是香港电影能不能在戛纳、在国际上再受认可的关键。

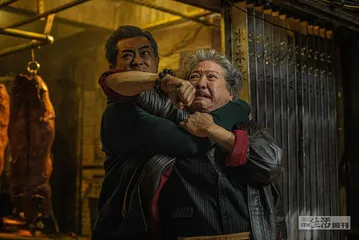

本届戛纳,香港导演郑保瑞的《九龙城寨之围城》入围了“午夜展映”单元,距离上次港片入围同单元已经过去11年。影片此前已经在国内公映,被观众赞“港片荣光再现”。这部同为寰亚出品的港片,虽然没有再现《无间道》的辉煌,但是在国内外都收获了相当不错的口碑。一部典型的香港动作片,动作设计自然是征服观众的重要看点,在戛纳首映时,每到动作场面都会引起观众的惊叹和掌声。时隔多年,地道的港片元素依然让观众受用。但同时,在经典的武打之外,创造一个高概念的虚构空间,打造一个逻辑自洽、故事好看的暗黑宇宙,把警匪、动作甚至武侠中的灵魂融合进新的“江湖”,才是《九龙城寨之围城》让观众觉得“有港片味道,也有新意”的关键。

同是香港导演的陈可辛,也许走得更远。早年最擅长拍香港爱情片的陈可辛,北上合拍后,涉猎传记、武侠、战争等不同题材,一直在离开自己的舒适区,去寻找拍电影的“未知”所带来的兴奋感。虽然陈可辛电影的“港味”越来越少,但是不断向自己挑战的劲儿,倒是传承了香港电影精神。《酱园弄》作为本届戛纳电影节实际上的压轴放映,超强的演员阵容和一波三折的制作过程一直引得大家的关注。上海滩“民国四大奇案”之一“詹周氏杀夫案”,本身就是颇具话题和看点的故事,在这样的故事背景改编下,陈可辛没有追求表现案件奇情,而是描绘了一幅时代人物群像。

陈可辛被称作“北上最成功”的香港导演。和北上之后重回“港片”世界的郑保瑞刚好相反,立志在更大的空间里用华语讲故事的陈可辛,身上“香港电影”的痕迹已经越来越少——合作内地演员,整合泛亚洲的资本,拥抱流媒体,陈可辛的开疆辟壤会否是香港电影的出路,还未可知。

而香港经典电影,实实在在黄金时期给全世界观众留下了美好的银幕回忆。本届戛纳电影节的沙滩放映,其中一部就选择了成龙的《飞鹰计划》。戛纳的沙滩放映是一个很有标志性的电影场域。早些年戛纳的专业证件更难申请的时候,来自世界各地的影迷在电影宫旁边的沙滩上看一场经典重映或世界首映,美好又有仪式感。直到今天,在戛纳电影节期间每晚一场的沙滩放映依然需要提前至少一小时早早排队。户外放映还要看老天赏脸,在《飞鹰计划》放映的前两天,因为刮风下雨,戛纳已经连续两晚取消沙滩放映。

来看《飞鹰计划》的,多数是冲着成龙。影片映后,有法国观众说自己很小的时候就被爸爸带着看成龙的电影,剧情了熟于心。也有一群高中生样子的年轻人,兴奋得手舞足蹈,表达着对中国功夫的向往。

《飞鹰计划》是“经典香港电影修复计划”的港片之一,这个项目计划将100部香港电影修复至4K版本。当“香港电影”总是和“经典”结伴出现,用到日益热门的修复技术就只是早晚的问题。今年戛纳电影节上,徐克的4K修复作品《上海之夜》也在经典修复单元进行了首映。

本届戛纳电影节,除了我们看得到的电影、看得到的影人,香港电影界还有很多动作在持续探索着香港电影的未来。

在影节宫负一层的电影市场里,寰亚和英皇两家香港电影公司在积极与来自全球和合作方洽谈,徐克执导、肖战领衔主演的武侠动作电影《射雕英雄传:侠之大者》的大幅海报,被贴在了显眼的位置。香港电影发展局、创意香港和香港贸易发展局举办了“香港电影推介会”,展示最新的港片作品同时,也在通过欧亚合拍等研讨会建立与全球的行业联系。

但是对经历了黄金时代,留下无数经典的香港影人来说,现在最看重的是传承,是人才的培养,是用尽各种办法,扶持年轻导演创作出有态度、有表达的作品。在市场放映和推介会上,我们已经看到六七部香港年轻导演的作品片花,虽然离着那些铭刻我们心中的“经典”尚远,但是不停地寻求表达空间和表达手法的努力,也许终有一天会让我们看到“香港电影”在戛纳、在世界影坛再受瞩目。 戛纳电影节香港电影