《字贯》案

作者:卜键 梳理排比四库开馆期间的禁书,应能见出重点的推移:戎英、王珣、智天豹的献书,也包括上节的请立正宫,皆属于小插曲,属于自个儿往枪口上撞;禁毁的着力处在于明遗民的故国之思,以及他们对清朝的丑诋讥讽,如钱谦益、屈大均、金堡等皆如此;接下来是对明朝史著文集的大过滤,改朝换代已历百数十年,通行之书早经一遍遍删改,直白的反抗极少存在,只能是吹毛求疵,在文字上做文章;连类而及的,还有对某书某文的价值评判,如《格物广义》“多系剽窃前人讲学尘言”,《华严经》卷首不宜有武则天序等等。至于本节要谈的《字贯》一案,又是另外的情况,罪名是对清朝诸帝的大不敬,指为“大逆不法”“罪不容诛”。

梳理排比四库开馆期间的禁书,应能见出重点的推移:戎英、王珣、智天豹的献书,也包括上节的请立正宫,皆属于小插曲,属于自个儿往枪口上撞;禁毁的着力处在于明遗民的故国之思,以及他们对清朝的丑诋讥讽,如钱谦益、屈大均、金堡等皆如此;接下来是对明朝史著文集的大过滤,改朝换代已历百数十年,通行之书早经一遍遍删改,直白的反抗极少存在,只能是吹毛求疵,在文字上做文章;连类而及的,还有对某书某文的价值评判,如《格物广义》“多系剽窃前人讲学尘言”,《华严经》卷首不宜有武则天序等等。至于本节要谈的《字贯》一案,又是另外的情况,罪名是对清朝诸帝的大不敬,指为“大逆不法”“罪不容诛”。这真是天大的冤案!核以王锡侯原书,人家本来是细讲怎样避讳历代清帝的御名,怎样减少笔画,以示对皇帝之无尽尊崇的。

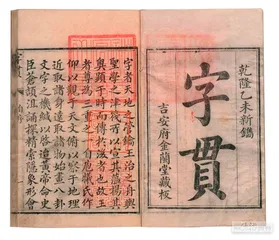

王锡侯(1713~1777),江西新昌县人,乾隆十五年中举,主考官为钱陈群,副主考史贻谟。传说其读书极为刻苦,曾把自己锁在祠堂内,一天三餐由门槛下的小洞送入。而中举时已38岁,后屡赴会试不售,靠着编选一些应试图书谋生。这样一个人在偏僻乡村自是名流,锡侯也有些侠气,如同族中一个叫王泷南的游棍,被流放后私自逃回,他带头报官,将之抓了回去。锡侯读书很多,认为《康熙字典》收字多,但使用有些不变,遂开创“以义贯字”之法,数年间点灯熬夜,终于编成《字贯》一书。王锡侯在自序中枚举历代字书,极口称赞玄烨钦定的《康熙字典》,然后就从使用的角度指出该书缺失,写道:

诗韵不下万字,学者尚多未识而不知用。今《字典》所收数增四万六千有奇,学者查此遗彼,举一漏十,每每苦于终篇掩卷而仍茫然。……兹谨遵《字典》之音训,扩充《尔雅》之义例,于是部署大者有四:天文也,地理也,人事也,物类也。于四者之中,析为四十部;于每部之中,又各分条件;于条件之内,又详加鳞次;其切用者居于前,其备用者尾于后。……字犹散钱,义以贯之。贯非有加于钱,钱实不妨用贯,因名之曰《字贯》。(《字贯·序》)

这本字书于乾隆三十九年五月编成,很快就因实用利便,为读书人所偏爱,印行数省,王锡侯自是心中欢喜。

孰知王泷南在乾隆四十二年流放期满后返乡,即抱着该书到县里告状,说王锡侯“删改《康熙字典》,另纂《字贯》,与叛逆无异”。知县即加提讯,王泷南指控“贯穿之难”之说悖逆,王锡侯坚称并非讥讪《康熙字典》。知县将此案逐级上报,也特别说了王泷南曾因挑唆诉讼流放,私自逃回,被锡侯等告发,押送边方,可知此人并非善类。这一情况显然影响了各级上司,也包括海成。他随即调取原书,会同司道官查阅,认为不应该拿《康熙字典》说事,“难以贯穿”的说法也容易引起误解,“且以《字典》收字太多,辄肆议论,虽无悖逆之词,隐寓轩轾之意,实为狂妄不法”,提请革去王锡侯的举人。文中上纲上线的,有些话已然过分了。

接到海成奏折,并检读《字贯》自序,弘历也以为“不过寻常狂诞之徒,妄行著书立说”,接着翻阅凡例,见其“将圣祖、世宗庙讳及朕御名字样悉行开列”,不禁勃然大怒,降谕叱责:

此实大逆不法,为从来未有之事,罪不容诛,即应照大逆律问拟,以申国法而快人心。乃海成仅请革去举人审拟,实大错谬,是何言耶!海成既办此事,岂有原书竟未寓目,率凭庸陋幕友随意黏签,不复亲自捡阅之理?况此篇乃书前第一页,开卷即见,海成岂双眼无珠,茫然不见耶?抑见之而毫不为异,视为漠然耶?所谓人臣尊君敬上之心安在?(《纂修四库全书档案》四四一)

谕旨还命海成“将该犯王锡侯迅速锁押解京,交刑部严审治罪,务于十一月内解到”。

乾隆之怒,在于认为皇帝的尊威被触犯。儒家礼教体制中,避讳之说由来久远,越是到后世越加苛细,书写者动辄得咎。凡遇御名以及圣、谕等字,必须另起一行定格书写,整得凌乱破碎,简直不像个页面;而且不能照用本字,要减少笔画,或改换他字。王锡侯在卷首凡例中讲如何避讳,怎样缺笔,大约是为叙述方便,将康熙、雍正、乾隆的名字连续排列,没有换行提格。不久后他也觉得不妥,按规定的程式做了调整。王泷南的攻击点在于其称《康熙字典》不贯穿,并没有发现避讳问题,悲剧在于他提交的证据是第一版,弘历即加翻阅,很快就翻到“悖逆”之处,谕曰:

朕初阅以为不过寻常狂诞之徒,妄行著书立说,自有应得之罪,已批大学士、九卿议奏矣。及阅其进到之书第一本序文后凡例,竟有一篇将圣祖、世宗庙讳及朕御名字样悉行开列,深堪发指!此实大逆不法,为从来未有之事,罪不容诛,即应照大逆律问拟,以申国法而快人心。乃海成仅请革去举人审拟,实大错谬,是何言耶?海成既办此事,岂有原书竟未寓目,率凭庸陋幕友随意黏签,不复亲自检阅之理?况此篇乃书前第一页,开卷即见,海成岂双眼无珠,茫然不见耶?(《清高宗实录》卷一〇四三)

康熙朝的“明史案”,雍正朝的“查嗣庭案”,乾隆二十年的“坚磨生诗抄案”,都为此大开杀戒。此时的弘历,也是杀心已炽。

海成接旨后立马采取措施:当时王锡侯正监禁在南昌,即行派员押解赴京;亲率司道等官到锡侯之子的住处,查获《字贯》《经史镜》与锡侯自著年谱、诗文等;再驰往新昌彻底搜查,翻箱倒柜,将所有书籍字纸一律封存运回,锡侯的小儿子一家也被押至省城。十一月中下旬,江西分三批起解王锡侯亲属进京,“子孙弟侄暨妻妇共男女二十一名口”。海成召集布政使、学政以及道府等官,在巡抚衙门一起审核抄出的书籍文稿,检出九种查禁已久的应毁书,定性为“有心藏匿”;所有王锡侯编写之书更是重点,虽没有查出违碍,却在一部《字贯》卷首发现李友棠的一首诗。李友棠为江西临川人,前直隶总督、大学问家李绂之孙,与王际华同科进士,自编修累迁工部侍郎,以学养深厚,第一批四库副总裁就有他,此时被革职。南昌的审读堪称苛细:《王氏通谱》溯源至黄帝、周灵王,指斥为妄诞;诗草“赤地不堪悲秀麦,垂统由来贵长久”,论为悖谬;在年谱中自注“应童子试时原名王侯”,也有多处不知避讳和换行……

可怜的王锡侯,押解进京后即被一遍遍审讯,留下一篇《供词》,也是老老实实,有问必答。他哪里有一点儿的叛逆之想,却被斩首示众,子孙七人被判斩监候,其他人“充发黑龙江,与披甲人为奴”。除在任官员李友棠被革斥外,因《王氏家谱》有已故大学士史贻直序文,《经史镜》等有已故尚书钱陈群序文,两家后人皆被追查。锡侯已承认是自己冒用座师之名,审案人还劝他不要“做好汉子开脱别人”,就连裘曰修家也被查问。案卷中有一份抄检王锡侯家的清单,如“住房十间半连砖瓦基地等项共估值银三十六两六钱,门首空地一片估值银三两二钱……小猪一口估值银三钱二分,鸡五只估值银一钱五分”。可怜王锡侯一生勤苦用功,读写不辍,全部家当不足六十两银子。 四库全书