挣扎的小冰期

作者:邢海洋 还是史料的记载更能展现彼时的天气状况。在阳光明媚的、中国唯一能称为热带地区的海南岛五指山下,《广东通志》中曾记载,明武宗正德元年(1506)“冬,万州雨雪”,明武宗正德四年(1509)冬“十月,潮州陨雪,厚尺许”。万州是今天的海南岛万宁县,潮州为广东潮安县,都是亚热带地区。可这里的冬天居然下了大雪。

还是史料的记载更能展现彼时的天气状况。在阳光明媚的、中国唯一能称为热带地区的海南岛五指山下,《广东通志》中曾记载,明武宗正德元年(1506)“冬,万州雨雪”,明武宗正德四年(1509)冬“十月,潮州陨雪,厚尺许”。万州是今天的海南岛万宁县,潮州为广东潮安县,都是亚热带地区。可这里的冬天居然下了大雪。在国家气候中心原气候变化首席专家张德二编写的《中国三千年气象记录总集》里,到了明亡的前夜,各地方志里充斥着悲伤的文字,比如崇祯十六年(1643),安徽含山县,“大旱,寸草不生,饿草接踵于道。大水没圩。飞蝗蔽天。遍野,有肉以食者”。山西省介休县,“秋八月,淫雨,蝗食禾如扫”。甘肃省秦州“春,日晦似血。三月,忽有风自西来,白昼如晦”;“灾异是年至次年,秦州属县连年旱,饥”。而在李自成称帝的陕西,如商县,“蝗。大饥,斗米六钱,饿殍载道”。安康县,“地大震三日,垣屋尽倾,伤人甚多。旱蝗并集,大饥”。

地方官详细记录天灾,其中一个重要的目的是向朝廷请求赈济或免除税赋,以减轻地方官的压力。故而,有些情形下,灾害会被夸大。并且,从心理学上观察,痛苦对人的刺激要远大于乏味的庸常,古人也一样,他们在方志中记录天气和民生的重大事件,似乎更重于灾难的记录,若五谷丰登,记述的文字就不会这样多且详尽。毕竟顺遂的日子都是一样的,不幸的生活才是多种多样。

2023年,张德二出版了她对古代天气的新的研究成果,取名为《中国历史极端气候事件复原研究》,通过挖掘史料,她确认了最近千年间极端寒冬天气事件44例,44例中又选出了11例典型寒冬进行了气候复原,这些典型寒冬是特意在全球气候变动的大背景下,尽量在气候周期的不同阶段选取的,甚至没有选取明亡那一年的严寒。即便如此,明代和随后清代初年的寒冷事件仍占到7例。比如明初1493年、1494年冬天,黄淮江淮及两湖盆地大雪连绵四个月,苏北沿海坚冰超过了两个月。明末的1620年、1621年冬,东部地区普降大雪两个多月,冻雪冻雨,洞庭湖都被坚冰封住了,据张德二推断,长江中下游地区1月最低气温比现在极端最低纪录还要低2~3摄氏度。

有冷也有暖

小冰期并不是紧跟着中世纪暖期之后,元朝初年,气候还温暖,在马可·波罗的游记里元朝是个繁花似锦的世界。可到了末期则急转直下,太湖上可以行人,橘子树冻死了,甚至广州都出现了结冰现象。

据《明史》记载,朱元璋原本选定的登基日期是1368年的大年初一,可接连下了14天的雨雪,登基仪式被迫推迟。直到正月初三,天气突然放晴,朱元璋才决定在初四这天举行祭天仪式并正式登基。史载面对着看似没有尽头的大雪,朱元璋很郁闷,他想起了五年前登基称帝的陈友谅,也是在大风大雨恶劣的天气里登上帝位,雨水泥泞了土地,手下都无法跪地朝贺。

可明初到靖难之役之间的这段时间恰恰是相对温暖的,朝廷广泛移民,将人口迁移到因战乱荒废的土地上,按朱元璋的理想,每个家庭应该拥有百亩土地。加之风调雨顺,农业很快就恢复了,明初政府所能够征集到的粮食已是元代的数倍。明初享有的太平年景是其他朝代所难以比拟的。

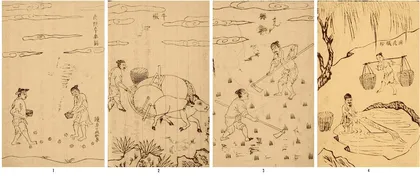

而有明一朝,无论朝廷、官吏还是农人,也都在尝试着改进耕种方式、开垦土地,以养活新生人口。长江流域的圩田垸田就在这个时候得到了开发。笔者家乡宝坻县,一个天津和北京之间的郊县,过去十年九涝,潮白河和箭杆河的洪水经常淹没村镇,连县城都难保全。宝坻的“坻”字,即是水中的小洲或高地的意思。全县大致分两个区域,高处人口密集,村庄一个连着一个,可低洼处就有大片的闲地,村庄也相当稀疏。近来开发房地产,著名的京津新城,一座体量巨大却几近荒废的别墅项目就坐落在那里。

万历年间,这里来了一位饱读诗书的知县,即《了凡四训》的作者袁了凡,他的家乡是太湖边上的嘉善,来到宝坻,他看到的是这里农人粗放的种植方式,于是写了《宝坻劝农书》,指导当地人农耕,尤其是在低洼地势种植水稻。《宝坻劝农书》也成为明代重要的农学书籍,而现在天津郊区低洼地的小站稻已成为驰名的稻米品种。从这件事不难看出,明朝农耕技术在逐步扩散到国土的边缘角落。明朝也是商业出版高度发展、开始深入民间的时期,各类农学书籍传播开来,促进了粮食生产。这似乎是一个人们用科技与天灾相互斗争,以努力维持人口的时期。

按卜正民的说法,明朝是高度发达的商业与高度集中的皇权的混合体,以现在的眼光来看,商业促进社会繁荣,集权则抑制创新、减损社会发展的潜力。明代能够皇祚近300年,技术进步于商业社会的发展应该是起到了关键作用。而商业社会主要由民间发起,聚集于江南地带,江南的财富经由运河源源不断地运抵北方,帮助朝廷抵御北元乃至后来兴起的瓦剌的掳掠。江南的商业社会的发展,还促成后来学界形成一种说法,即中国在明朝中叶出现了资本主义萌芽,其证据就是江南有了很多雇佣工人的纺织作坊。 明朝的人口数字一直是谜一样的存在,宋朝时中国人口曾经过亿,最多达到1.2亿人,可在明代,尽管统计方法改进后具体到了所有人,连小儿,即“黄口”也要统计在内,从明初到明末,官方的统计数字一直维持在6000万左右。明末战乱又损失了大量人口的情况下,清初,康雍乾所谓盛世人口突破3亿人,这是很难让人理解的增长状况。有一种解释是,这是雍正“摊丁入亩”的赋税大变革使然,地方官员没有必要再隐瞒人口,从而降低本地区的赋税。但清代的人口增长和明代的人口停滞相差过于悬殊,用人为统计的因素是很难解释的。还有人认为,清朝的人口爆炸是南美红薯、土豆和玉米等耐寒耐旱高产作物传播引种的结果,但外来物种的引入是渐进的过程,西方的大航海在时间上正与明朝延续的时间对应,明末很多传教士进入宫廷,带来了西方科技,而明代商业又异常发达,信息传播是颇为快捷的。南美作物的引种,据史料记载,也正是出现在这一时期。中国引入番薯第一人陈振龙即是在万历时期到菲律宾经商,看到番薯多产,把番薯苗编在了篮子里带入中国。

明朝的人口数字一直是谜一样的存在,宋朝时中国人口曾经过亿,最多达到1.2亿人,可在明代,尽管统计方法改进后具体到了所有人,连小儿,即“黄口”也要统计在内,从明初到明末,官方的统计数字一直维持在6000万左右。明末战乱又损失了大量人口的情况下,清初,康雍乾所谓盛世人口突破3亿人,这是很难让人理解的增长状况。有一种解释是,这是雍正“摊丁入亩”的赋税大变革使然,地方官员没有必要再隐瞒人口,从而降低本地区的赋税。但清代的人口增长和明代的人口停滞相差过于悬殊,用人为统计的因素是很难解释的。还有人认为,清朝的人口爆炸是南美红薯、土豆和玉米等耐寒耐旱高产作物传播引种的结果,但外来物种的引入是渐进的过程,西方的大航海在时间上正与明朝延续的时间对应,明末很多传教士进入宫廷,带来了西方科技,而明代商业又异常发达,信息传播是颇为快捷的。南美作物的引种,据史料记载,也正是出现在这一时期。中国引入番薯第一人陈振龙即是在万历时期到菲律宾经商,看到番薯多产,把番薯苗编在了篮子里带入中国。

当然,作物的推广也遵循着“S”形增长曲线,起初缓慢增长,后来才是爆炸式增长,直至饱和。可问题是,这“S”形增长曲线在缓慢潜伏期后是何时“昂起头”的,东南大学李昕升在《清至民国美洲粮食作物生产指标估计》(《清史研究》2017年第3期)中得出的结论是,19世纪中期,玉米、番薯能够养活2473万至2798万人,玉米占播种面积的2.75%、番薯占0.67%。至少太平天国时人口峰值突破4亿之前,清代人口增长并非源自美洲作物,美洲作物不是刺激人口增长的主要因素。就全国而言,美洲作物发挥更大功用的时期是近代以来,并非人口激增的阶段。

诚如斯言,明代人口的限制性因素,似乎只有天灾不断了。亩产之谜

在马尔萨斯人口论限制人口的诸多因素中,食物是第一位的。小冰期的寒冷抑制了粮食产量,可当我查询现代学者对明代农业产量的估算,却得到了相当一致的增产的信息,比如,《中国经济史》作者余也非提出,北方折合今制,每市亩平均产麦,两宋为0.694市石,明清为1.302市石;南方每市亩平均产稻米,两宋为1.387市石,明清为2.604市石。因为明清未分别估算,这似乎是一种相对粗略的估计。人口学家吴慧在《中国历代粮食亩产研究》中则提出,北宋全国南北平均每市亩产原粮325.8市斤,明代中后期全国南北平均每市亩产原粮346市斤,这在近人的估算中还是相对保守的,还有学者甚至估计明代较宋代亩产提高50%。还有人认为,明代是中国农业生产力水平的高峰。宋代开始种早稻,一年两熟,明代规模化推广是可以想见的。

如果明朝真如一些学者们所猜测,粮食丰产,这其实意味着更为深刻的悲剧,因为丰年增加的人口,到了“九渊”之时面临的是更残酷的马尔萨斯陷阱。可惜在人口的增减上,明代官方的记载与今人对气候的推测很难形成一致的判断。

对小冰期气候及粮食产量的研究是相对晚近的事,但据经济史家梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》,万历年间,各省积谷总计百万余石,而清代乾隆、嘉庆、道光三朝朝廷掌握的存仓米谷通常在3000万石以上。明朝官仓储备之低,只相当于清代的一个零头。低温影响庄稼的生长期,一年两熟的作物种植很可能要退回到一年一熟,低温也影响植物的生长,品质和产量都会打折扣,这些都是常识,可惜在具体讨论明代的粮产时,人们很难找到翔实全面的记录。

清华大学管汉晖和李稻葵曾做明朝GDP研究,明初的生铁产量相当于唐代的8.9倍、北宋的2.8倍,丝绸和棉纺织更是大发展,尤其是棉纺织,元末黄道婆发明了滚轮去棉籽的方法,改进了纺织机,江南植棉范围扩大,棉纺织成为江南家庭的重要手工业,而棉布也帮助中下阶层御寒。明朝农耕民族向北方迁移,北京具备了成为全国政治中心以及人口密集的大都市的条件,或也有棉衣的帮助,毕竟丝织品价格昂贵,麻衣、葛衣和纸质的衣服,是很难抵御北方的寒冬的。而游牧民族猎获和养育的动物皮毛,也是珍贵难得的。 明太祖朱元璋定都南京都遭大雪,而南京的纬度是北纬32度,北京则是38度,合理推断,又多了六个纬度的北京更会是冰天雪地了。明初建文帝在位期间,当时的燕王(后来的明成祖)朱棣发动靖难之役,可他当时仅是一个藩王,兵力毕竟有限,当他倾巢而出时,大本营北京颇为空虚,他让儿子朱高炽带一万兵马守卫北京。此时,南京的建文帝朱允炆派出了50万兵马来攻打北京,北京城门多,守城者寡,处于极端劣势,朱高炽用了奇招,利用天气的寒冷让士兵不停地往城楼上浇水。那时的北方寒冬滴水成冰,城墙很快就成了一个大冰块,让攻城者无处下脚。自北宋发明了火药,元明时期的战争已经启用火器,可面对北方的坚冰,火炮派不上用场。

明太祖朱元璋定都南京都遭大雪,而南京的纬度是北纬32度,北京则是38度,合理推断,又多了六个纬度的北京更会是冰天雪地了。明初建文帝在位期间,当时的燕王(后来的明成祖)朱棣发动靖难之役,可他当时仅是一个藩王,兵力毕竟有限,当他倾巢而出时,大本营北京颇为空虚,他让儿子朱高炽带一万兵马守卫北京。此时,南京的建文帝朱允炆派出了50万兵马来攻打北京,北京城门多,守城者寡,处于极端劣势,朱高炽用了奇招,利用天气的寒冷让士兵不停地往城楼上浇水。那时的北方寒冬滴水成冰,城墙很快就成了一个大冰块,让攻城者无处下脚。自北宋发明了火药,元明时期的战争已经启用火器,可面对北方的坚冰,火炮派不上用场。

朱棣获胜之后本是在南京称帝的。南京是六朝古都,又是明朝发迹的地方,朱棣为什么不顾群臣反对也要迀都到苦寒之地的北京呢?对于国力财力在迁都中的耗费,朱棣考虑得并不多,此前太祖朱元璋也是如此,他曾在自己的家乡凤阳建中都,却在宫殿建成后突然下令废弃。明中都规模宏大,宫城占地面积甚至超过了北京故宫。建筑所用的木材“令天下名材至斯”,还遣使到尚未归入图籍的附属国“求大木”。后世推测朱元璋废中都的动机,有一种说法是他坐在龙椅上感到阴冷,生出不祥预感。古人都极度迷信,帝王更是如此,比如朱棣迁都北京后不久遇大火,烧毁了紫禁城的三大宫殿,他对这场火灾相当恐惧,觉得自己建都迁都的活动可能惹怒了苍天,就急忙下诏书令群臣检讨政务缺失。

当今人用天子守国门的叙事来揣度明成祖朱棣迁都思路的时候,或许并没有窥见全貌。北京自金朝设为中都,元朝建大都城,已经有了都城的气象,朱棣之迁都,自然有这方面的考虑,而朱元璋之所以不能搬入凤阳所建的宫殿,也缘于那里周边基础太差,一片空地上凭空建城,总难获得城市之活力。朱棣之迁都北京城,或许和他开拓型的人格有关系,也和他多疑的帝王性格有关,他不惜耗资巨万派郑和下西洋,既为了友邻外邦,也是为了追踪被他赶下台的建文帝朱允炆的踪影。他以靖难之名篡位于南京,对那里的环境和人物都充满了戒心,自然是回到原封地更有安全感。

但汉人和女真人、蒙古族人又有所不同,此时小冰期又来临了,定都于苦寒之地,意味着成千上万文武百官和他们的家属仆从,乃至围绕着朝廷服务的人员都要搬到北京城,那时候取暖多烧木柴,虽然也在开采煤炭,但供应显然是难以完全充足的,寒冷的天气是否给移民带来了困难,以至于怨声四起呢?围绕着那次紫禁城大火,以及皇帝开放言路让群臣检讨施政得失,意见征集很快就变成了一场对迁都的民怨大发泄。

永乐帝起初还惩罚了一个反对者,后来看到官员们纷纷抱怨,形成了声势,只好让大家跪在阶下辩论,大臣们在雨中辩论了一天也没结果。当然,没有人会报怨适应不了北方的风沙和寒冷,只是会冠冕堂皇地批评迁都和下西洋等大工程消耗了国力,劳民太甚。更有江南官员认为,北京物产不丰,要仰赖江南的供应,迁都平添了物资的调配。而迁都北京,看似天子守国门,可北方防线的力量会向着京城聚集,反而使防线不均衡,露出破绽。

反对声音中,翰林侍讲邹缉讲出了当时普通百姓的困苦,“今山东、河南、山西、陕西诸处,人民饥荒,水旱相仍,至剥树皮、掘草根、簸稗子以为食,而官无储蓄,不能赈济,老幼流移,颠踣道路,卖妻鬻子以求苟活,民穷财匮如此,而犹徭役不休、征敛不息”。

事实也如此,此后的200年间,养活北京庞大的官僚系统及依附的平民的大部分生活、生产物资,需依靠江南民运和官运,每年400万石粮食,从运河北上,再加上漕路的维护以及黄河冲决之后的治理等,浪费的资源不计其数,清朝终其一朝都是“国穷民困”,太多的资源被白白地浪费了。 但“国穷民困”似乎又是明朝不得不付出的代价。北宋和南宋,以财货买和平,官府给商业以一定限度的自由,工商业得到大发展,宋朝也拿得出澶渊之盟乃至绍兴和议里约定的财货。可明朝脱胎于元代落后的生产方式和制度结构,朱元璋起于贫民,见识也有限,皇权制度较之宋代非但没进步,还废除了相权,集大权于皇帝一身,经济上也回到了抑制商业的老路上。后来皇帝怠于朝政,法纪废弛,民间商业才在夹缝中繁盛起来。可既然商业不是官方提倡的,民间也就有了藏富的应对,官府收不上税,就只能在农人身上加税防外敌,最终引发了农民起义。

但“国穷民困”似乎又是明朝不得不付出的代价。北宋和南宋,以财货买和平,官府给商业以一定限度的自由,工商业得到大发展,宋朝也拿得出澶渊之盟乃至绍兴和议里约定的财货。可明朝脱胎于元代落后的生产方式和制度结构,朱元璋起于贫民,见识也有限,皇权制度较之宋代非但没进步,还废除了相权,集大权于皇帝一身,经济上也回到了抑制商业的老路上。后来皇帝怠于朝政,法纪废弛,民间商业才在夹缝中繁盛起来。可既然商业不是官方提倡的,民间也就有了藏富的应对,官府收不上税,就只能在农人身上加税防外敌,最终引发了农民起义。

明代皇帝与宋朝所不同的,他们确实有着尚武传统,且有“君王死社稷”的气魄。自然,农牧民族也就走上了彻底对抗的道路。对于明代皇权,对抗似乎也是正确的选择,对抗让明朝享国近300年,而宋朝却分北南宋。

以地理的眼光看,中国东部乃黄河与长江冲积而成的广阔平原,大平原南北跨度千余公里,无论从广度还是纵深上都是中国最适合农耕也最适合工商业发展的区域。大平原的南北两边缘,一个是北京,一个是杭州,均处于依山靠水的顶点位置,平原与山地高原在这两个顶点上交接相遇,成就了两个城市独特的地理优势。南宋建都临安,辽、金和元都在北京设都,已经凸显了两个城市的地理优越性。不过,唐代有五都,北宋四都,及至北方游牧民族更是广设都城,北京只是都城之一,还算不得最为重要的城市。只是到了朱棣迁都,北京才乘势成为大一统帝国的政治核心。

对于辽、金、元诸朝而言,从内蒙古高原下山,第一个地点便是水热条件好上一大截的北京,自然这里是理想的定都之所。可对于江南仕人,北京的气候却又比南方差很多,比如原籍荆州的张居正谈到北京时表示,“老母暮龄,暂承上意,迎养京师。然北土苦寒,终非老人所宜”。传教士利玛窦也“不觉得北京比南京好”。利氏特别留意到北京人“在多灰尘的季节”有戴面纱的习俗,面纱的质料非常精细,可以看见外面,但不透灰尘。

永乐帝驾崩,朱高炽继位,他早意识到定都北京的弊端,很快就下诏还都南京,问题是他只在位8个月,很快薨逝,还都不了了之。以今人的视角,永乐帝迁都一方面可以有效应对元朝残余的侵扰,另一方面能够整合农耕和游牧两大区域,对中国多民族国家的治理是有重大意义的。

但迁都也从侧面说明了草原民族的强大到了不得不“天子守国门”的程度。昔日汉武帝派霍去病和卫青征匈奴,把草原民族追逐到大漠尽头,唐时边疆邻国称唐太宗为天可汗,万邦来朝,长安城汉族胡族和谐共居,胡人在唐朝为官为宦。可宋朝后,胡汉关系似乎发生变化,中原王朝已经很难征服草原民族了。辽与金对强干弱枝的宋形成碾压之势,元军更是横扫欧亚大陆。而朱元璋建立明朝,几乎是南方汉人唯一一次成功北伐,但对北元的防备已经到了极端的程度,太祖分封众子嗣守卫北方边疆,建立九边。明成祖朱棣更是亲自守边疆。明代重修了长城,夯筑的土墙外包了砖,长城在山西境内还分为两道,内长城和外长城,对北方民族的戒备到了无以复加的程度。

“胡无百年之运”,但北方民族的争战乃至统治能力却在增加,而中原政权却没有过去那么自信了。人们常说“崖山之后无中国”,大一统之下,农耕民族的作战能力和民族性格也在变化。

最终,小冰期寒冷的一次极端大爆发,彻底断送了这个“天子守国门”的王朝。当时间聚焦在明清鼎革之际,汉学家邓海伦(Helen Dunstan)对17世纪40年代长江下游地区的这些突发事件进行的总结是:“1640年连绵不断的暴雨引发了洪水,1641年的干旱和蝗灾,持续到1642年和1643年的旱灾和饥荒,再加上1642年夏末毁灭性的洪水,导致了米价的上涨……到1641年冬天时,‘市面上已经没有稻米出售了,或者即使有,也没有人会过去询问’。”普通百姓吃的是“糠皮、树叶、树皮、草根……人肉、雁粪和泥土”。

而最终取代朱明王朝的女真人生活的东北地区,汉唐时期曾是中原王朝和渔猎部族拉锯争夺的地区,具有农耕和渔牧的过渡属性。天气转暖,这里的土地转草原沼泽为农田,天气转冷又成为“棒打狍子瓢舀鱼”的渔猎土地。明朝永乐年间曾在此设奴儿干都司,以管理黑龙江和乌苏里江一带广大的北方疆域,可建制20余年后就裁撤了。小冰期的寒冷带来农业歉收,财政资源无法支撑行政建制,或是原因之一。 农业中国文明明朝