死亡音乐厅与俄罗斯安全困境

作者:程靖记者·程靖 覃思

编辑·徐菁菁 3月22日晚上,50岁的莫斯科居民安娜斯塔西亚·哈萨科娃(Anastasiya Kazakova)和她的丈夫德米特里搭地铁到离家三公里的克罗库斯城音乐厅(Crocus City Hall)看俄罗斯乐队“野餐”(Piknik)的演出。安娜斯塔西亚记得,一路上丈夫“兴奋得像个孩子”。“野餐”乐队创建于1978年,有一批颇为忠实的中年受众。克罗库斯城音乐厅有大约6200个座位。这天晚上门票几乎售罄。

3月22日晚上,50岁的莫斯科居民安娜斯塔西亚·哈萨科娃(Anastasiya Kazakova)和她的丈夫德米特里搭地铁到离家三公里的克罗库斯城音乐厅(Crocus City Hall)看俄罗斯乐队“野餐”(Piknik)的演出。安娜斯塔西亚记得,一路上丈夫“兴奋得像个孩子”。“野餐”乐队创建于1978年,有一批颇为忠实的中年受众。克罗库斯城音乐厅有大约6200个座位。这天晚上门票几乎售罄。

克罗库斯城是一个建筑综合体,三栋会展中心纵向排开,南北两端都有大型商场。它毗邻莫斯科河的一个几字形河湾,莫斯科的外环公路从这个“几”字的中间竖着穿过去,克罗库斯城就位于“几”字的左边,河道与外环公路之间的窄长地块上。

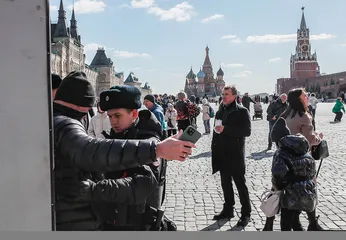

从行政区划上讲,克罗库斯城已经不属于莫斯科市的范围,但这里也是热闹的区域。它距离莫斯科的中资企业商务园区格林伍德只有10公里左右,常常举办国际展会。根据会展中心的活动日历,3月19日至21日一共有四场国际展会同时举办,涉及机械设备、物流、食品、饮料等行业,有不少中国厂商告诉本刊,他们都是前两日才刚刚在那里参加过展会。

克罗库斯城音乐厅就位于三号展馆。演出定在20点开场。安娜斯塔西亚和丈夫德米特里19:45到达音乐厅。这天,当地傍晚天气阴沉,气温接近零度。夫妻两人和其他观众一样,先到音乐厅的负一层存放外套。10分钟后他们回到一楼的检票厅,厅里人流涌动,正是音乐会开场前最热闹的时候。

突然间,枪声穿透了检票厅。“枪声是从身后传来的。”安娜斯塔西亚向本刊回忆。她来不及张望,只听见前方有女孩喊着:“快进来,我们把门关上!”安娜斯塔西亚和丈夫跑进了音乐厅场内。

社交媒体上流传的视频显示,四名持卡拉什尼科夫突击步枪的恐怖分子进入室内的第一道大门后就开始射击。穿过安检口、击碎玻璃门后,他们朝前厅的人群开枪。 枪声响起的时候,安娜·别列科娃(Anna Berekova)和坐轮椅出行的儿子正在音乐厅二层。由于饮料不能带进音乐厅内场,他们在二楼咖啡厅买了咖啡和茶,逗留了半个小时。此时,和他们一样还未进场的观众为数不少。

枪声响起的时候,安娜·别列科娃(Anna Berekova)和坐轮椅出行的儿子正在音乐厅二层。由于饮料不能带进音乐厅内场,他们在二楼咖啡厅买了咖啡和茶,逗留了半个小时。此时,和他们一样还未进场的观众为数不少。

安娜马上意识到这种伴随着尖叫的爆破声来自枪击,但分辨不出枪声的来处。她的第一反应是给丈夫打电话,告诉他正在发生的事,并且让他报警。她还尝试自己拨打112,通话记录显示当时是20时整,但电话没能接通。接着,她用最快的速度推着轮椅带孩子跑到扶梯下面的夹角躲起来。枪声没有停止,而是持续不断,安娜判断,“他们就是要杀人,而不是劫持人质”。此时,广播里传出通知“音乐会因为技术原因取消”。“我当时脑子里只想着一件事,就是带着儿子离开这里。”

人们跑起来,安娜也决定跑。“我拖着轮椅下楼梯,一位经过的女士对她丈夫说‘帮帮她!’。他跑上来开始帮助我,后来一共有三个男士帮我把轮椅抬下楼梯。”跑下楼的路上,安娜瞥见了一个倒在血泊中的女孩,但巨大的恐惧感让她来不及定睛看,“我总觉得枪手就在我身后”。安娜推着儿子的轮椅跑向音乐厅的一个侧门。人们已经拥堵在那里。有工作人员指示安娜从一个人较少的门出去。出门后,她一路狂奔跑向地铁,直到踏进地铁车厢,安娜才觉得悬着的心稍微放下了。

在地下一层衣帽间工作的尼基塔·伊万诺夫(Nikita Ivanov)在听到枪声后三分钟,才意识到“情况严重”,“那不是鞭炮或礼花”。“我冲向员工通道时,那里已经挤满了人,人们完全不知道发生了什么、该怎么办,我的领导在门左侧安抚大家。”尼基塔告诉本刊。幸运的是,尼基塔在两周前,也就是美国驻俄大使馆发出恐袭警报后刚刚接受过为期四天的安全培训,他记得,培训包括“出口在哪儿、每个人该负责什么、应该如何撤退”。

“我那四天学得很认真,但以为警告已经解除了,没想到袭击真的会在两周后发生。”尼基塔说。袭击发生时,尼基塔和同事们试图打开员工通道的门,“不幸的是有几道门锁着,我们花了大概10秒开门”。尼基塔估计有100多人从这个通往地下停车场的通道逃离。

安娜斯塔西亚和丈夫德米特里没有那么幸运。音乐厅内场的大门没有挡住恐怖分子的脚步。20:03,恐怖分子穿过前厅,由音乐厅一楼观众席后排左侧的通道进入音乐厅,向观众席扫射,并往中间和前排移动。

安娜斯塔西亚记得,枪声一轮接着一轮,中间有10秒左右的间隙。当“音乐会因技术原因取消”的广播响起时,人们开始推搡,场面非常混乱。德米特里还试图安慰大家,“别害怕,冷静地走”,然而踩踏还是发生了,“前面的人摔倒了,叠在彼此的身上”。

安娜斯塔西亚和丈夫试图躲进座位之间的过道,就在这时,她听到身后很近的位置传来了一声枪响,紧接着是连续的枪声,她瞬间被丈夫压趴在了过道上。“一开始我以为他是要保护我,然而他的身体突然一颤,随即变得僵硬,我托着他的头,知道他中弹了。”安娜斯塔西亚说。倒下的丈夫盖住了她的下半身。“一开始周围有很多哭喊声,可是过了一会儿,音乐厅变得寂静。我想,人们全都已经被打死了。”

加琳娜·什赫夫采娃(Galina Shikhovtseva)和丈夫、女儿也在音乐厅内场。他们眼看就要跑进员工通道,就在一瞬间,丈夫被击中了,倒在了她和女儿身上。血像“从水龙头里涌出来一样”。她对俄罗斯《消息报》(Izvestia)回忆:“恐怖分子开始四处走动,踩过我们,他们向我们旁边的活人下了手,但因为我们浑身是血,他们显然以为我们已经死了,我对女儿说:‘静静地躺着,不要动!’”

躺在被子弹击中的丈夫的身体下,安娜斯塔西亚绝望地趴在原地。时间似乎过了很久。她突然感觉到一阵灼热,抬头一看,火焰出现在了离她五六米的位置。

恐怖分子显然知道如何在音乐厅这个相对封闭的空间内尽可能地制造死亡。在同伙开枪射击的同时,还有人在观众席后排抛掷爆炸物和易燃液体。火焰以极快的速度蔓延。

“我意识到必须跑出去,我尽力去拉我的丈夫,但我做不到,我摸了摸他的脸颊,发现他已经去世了。”安娜斯塔西亚说,“我踩过一地的尸体,向舞台跑去。我在舞台上犹豫了一下,不知往哪儿跑,有个女孩叫了我一声,我们凭着感觉,从舞台后面的门逃到了外面。火灾警报没有运作,没有警报声,整个过程中,我都没有遇到工作人员。”

在浓烟中,加琳娜听到有人喊“能跑就跑!”。她开始和女儿一起爬行,“我们爬过死去的人们的尸体,从舞台的出口挤了出去”。

当音乐厅的火势开始蔓延时,中国留学生陈一鸣正在距离克罗库斯城不远的路边。他告诉本刊,听到枪响后不久,他随人群跑出商场,到数百米外的外环路上等待救援。当他回过头看向展馆,音乐厅楼顶已经冒出小的火舌。一个小时后,“火势已经变大,浓烟熏得我泪眼模糊”。

火一直烧到了午夜,一直到3月23日才扑灭。俄罗斯紧急情况部声称,克罗库斯城的过火面积将近1.3万平方米,该部门派出了超过1000名应急响应人员以及300多辆消防车和应急车辆参与现场救助。现场照片中,音乐厅已化为焦土,天花板和柱子已经坍塌,依稀能辨认出一块古希腊剧院式的扇形区域。根据俄罗斯紧急情况部公布的遇难者名单,截至3月30日,已确认身份的遇难者达到143人,许多人死于枪伤,也有人死于烟雾中毒,还有人则是被燃烧中坍塌的屋顶掩埋,另有超过550人受伤。根据紧急情况部收到的寻人请求,仍有至少95人下落不明。 四名在音乐厅实施恐怖袭击的男子,在警方抵达现场前驾驶一辆白色雷诺车逃离了现场。袭击发生14小时后,他们的车辆在距离莫斯科400公里、接近乌克兰边境的布良斯克地区被截停。根据俄罗斯联邦安全局(FSB)的说法,当天共有11人因涉嫌参与恐怖袭击被拘留,其中四人是袭击的实施者。

四名在音乐厅实施恐怖袭击的男子,在警方抵达现场前驾驶一辆白色雷诺车逃离了现场。袭击发生14小时后,他们的车辆在距离莫斯科400公里、接近乌克兰边境的布良斯克地区被截停。根据俄罗斯联邦安全局(FSB)的说法,当天共有11人因涉嫌参与恐怖袭击被拘留,其中四人是袭击的实施者。

从恐怖分子车辆被截停现场,到车里发现的武器和塔吉克斯坦护照,再到恐怖分子被抓获,民间流传的大部分消息是通过许多未经审查的俄罗斯自媒体频道发布的。一张现场照片显示,FSB人员割下其中一名恐怖分子的耳朵,并强迫他吃了下去,其他人也遭到酷刑——3月24日,四名嫌疑人被拘押到莫斯科的巴斯曼地区法院时,所有人脸上、身上都有被殴打的痕迹,四人中名为拉恰巴利佐达(Rachabalizoda)的嫌疑人的右耳缠着厚厚的绷带,名为米尔佐耶夫(Mirzoyev)的嫌疑人脖子上松垮地套着一条塑料袋,名叫法里杜尼(Fariduni)的男子脸部严重肿胀,另一名嫌疑人法伊佐夫(Fayzov)穿着白色病号服坐在轮椅上被带入法庭时,似乎已经失去了意识。当天出庭时,拉恰巴利佐达和米尔佐耶夫都已认罪。

袭击发生一周后,越来越多细节被披露出来:四名嫌疑人都是在俄罗斯务工的塔吉克斯坦公民。其中,拉恰巴利佐达和法里杜尼在进入俄罗斯前先到了土耳其,在当地更新俄罗斯居留证件。他们都曾在伊斯坦布尔中东和中亚移民聚居、宗教氛围保守的法蒂赫区(Fatih)住了酒店,还都在法蒂赫清真寺前留过影。两人在3月2日乘坐同一航班抵达莫斯科。土耳其方面否认两人在土停留期间受到宗教激进主义影响,但据俄罗斯《消息报》(Izvestia)报道,法里杜尼在审讯中供称,他在土期间观看了宗教极端人士通过加密社交媒体发布的买凶信息,称可用杀人换取100万卢布(约合人民币77989元)现金。

这种说法背后的逻辑是,此次恐袭的嫌疑人没有宗教激进主义的记录,也从没在社交媒体上留下和极端组织联络的痕迹,因此很难被执法部门发现;他们苦于缺钱,被极端组织“随机选中”,直到袭击开始几周前才被联络和组织起来。涉嫌授意此次恐袭的“伊斯兰国呼罗珊省”(IS-K)是一个结构相当松散的组织,鼓励未受过训练的恐怖分子根据自己的评估和决策实施袭击,而IS-K会“认领”所有以其名义发动的袭击。 对嫌疑人家乡进行走访后,媒体试图描摹出四名塔吉克斯坦青年的人生轨迹和信仰成分。出生于1991年的米尔佐耶夫来自塔吉克斯坦首都杜尚别的郊区,他的兄弟曾在2016年前往叙利亚加入“伊斯兰国”,因此被塔吉克斯坦政府通缉,但据悉已在“伊斯兰国”控制领土内死亡。一家人因这位兄弟常年被监视和问询,但米尔佐耶夫本人的信仰并不严格,和兄弟也长年不联系。

对嫌疑人家乡进行走访后,媒体试图描摹出四名塔吉克斯坦青年的人生轨迹和信仰成分。出生于1991年的米尔佐耶夫来自塔吉克斯坦首都杜尚别的郊区,他的兄弟曾在2016年前往叙利亚加入“伊斯兰国”,因此被塔吉克斯坦政府通缉,但据悉已在“伊斯兰国”控制领土内死亡。一家人因这位兄弟常年被监视和问询,但米尔佐耶夫本人的信仰并不严格,和兄弟也长年不联系。

现年25岁的法里杜尼不是虔诚教徒,邻居说他“不祈祷、不封斋,还喝酒”,他曾因性骚扰在塔吉克斯坦坐过牢,但亲友评价他“胆子很小”,“连一只麻雀都不敢杀”。

今年30岁的拉恰巴利佐达没有接受过宗教教育,曾在家乡一个家具厂工作,妻子表示他有计划买一辆欧宝汽车。

年仅19岁的法伊佐夫的母亲接受采访时说,儿子没有宗教信仰,喜欢参加婚礼,爱在宴会上跳舞,还曾梦想到中国留学。法伊佐夫来俄罗斯后一直在伊万诺沃市一家理发店工作,后因工资太低而辞职,又跑去圣彼得堡卖水果。

一些安全专家的说法或能印证上述线索组成的逻辑链条。俄独立媒体《重要故事》引用了几位来自俄情报和军方退休人士的观点,认为袭击经过精心策划,但袭击者很“业余”。前克格勃官员瓦列里·希里亚耶夫(Valery Shiryaev)说,袭击之所以选择克罗库斯城,是因为这里距离莫斯科市中心较远,但又坐临交通要道,周五晚上环路交通拥堵,安全部队无法快速赶到现场,但袭击者个人的能力并不专业。俄罗斯军事记者柯特诺克(Yuri Kotenok)也表示,袭击者“到处射击但准头不好,补充弹药的动作很业余”。

这些不同寻常的细节,让“幕后黑手”的动机变得扑朔迷离。袭击发生后,美国官员称有情报显示袭击是“伊斯兰国呼罗珊省”(IS-K)所为,并很快表示乌克兰没有参与其中。俄罗斯驳斥了美方说法,坚持认为袭击者与乌克兰有联系。乌克兰国防部情报总局发言人尤索夫(Andriy Yusof)在袭击后次日回应,称俄方说法是“情报部门的谎言”,“与现实情况无关,经不起批评”。 正当各国为谁是幕后黑手而相互攻讦时,“伊斯兰国”下属通讯社Amaq在电报平台上宣布“认领”袭击,随后他们又在社交网络上公布了袭击现场的第一视角视频。

正当各国为谁是幕后黑手而相互攻讦时,“伊斯兰国”下属通讯社Amaq在电报平台上宣布“认领”袭击,随后他们又在社交网络上公布了袭击现场的第一视角视频。

在袭击后的第二次电视讲话中,俄罗斯总统普京认可了袭击由“伊斯兰极端分子”所为,但他同时暗示其背后还有其他力量:“问题在于谁会因此(恐怖袭击)而获益?这一暴行可能只是那些‘自2014年以来与我们国家交战的人’,即‘基辅纳粹政权’所实施的一系列企图中的一个环节。”他向国民们发问:“极端伊斯兰主义者甚至是恐怖分子,真的对袭击俄罗斯感兴趣吗?”

外界认为,伊斯兰极端主义和俄罗斯的敌对背后有久远的历史和更深层的意识形态原因。1979年苏联入侵阿富汗,苏阿战争期间阿富汗民间风起云涌的“穆贾希丁”运动(即反苏“圣战”)一度吸引了全球各国的伊斯兰激进主义者,他们在战争结束后回到祖国,又分散至其他涉及穆斯林人口的冲突地区。一些苏阿战争老兵在苏联解体后的车臣建立的“车臣圣战者组织”,曾在1994年和1999年两次车臣战争期间参加叛乱。和该组织关系密切的车臣叛军领袖沙米尔·巴萨耶夫(Shamil Basayev)领导和策划过数次大规模恐怖袭击,比如1995年6月俄罗斯南部城市布琼诺夫斯克的医院人质危机、2002年莫斯科剧院人质事件和2004年别斯兰人质事件等。

来自北高加索地区的恐怖活动近年来偃旗息鼓,部分原因是2011年开始的“阿拉伯之春”在中东各国形成的权力真空,让极端组织“伊斯兰国”趁乱崛起,该组织吸引了许多高加索激进分子去往叙利亚和伊拉克作战。

2015年起,“俄罗斯—叙利亚—伊朗—伊拉克”和“美国—国际联军—库尔德武装”分别建立打击“伊斯兰国”的两条战线。俄罗斯在与极端组织的对抗中付出了不小的代价:2015年10月在埃及西奈半岛上方发生科加雷姆航空9268号班机空难,造成220名俄罗斯人死亡,“伊斯兰国”分支“西奈省”宣布对袭击负责。疑似极端组织还在2017年4月制造了圣彼得堡地铁爆炸案,共造成14人死亡、45人受伤。

在国际力量和中东本土力量的联合打击下,“伊斯兰国”的组织形态在2019年基本覆灭,剩余成员被杀、被俘或转入地下。但“伊斯兰国”在活跃时期曾招募大量巴基斯坦和阿富汗籍武装分子,他们提议极端组织在自己的家乡,即“呼罗珊地区”(伊朗东部、阿富汗、巴基斯坦和中亚南部的历史名称)建立分支。“伊斯兰国呼罗珊省”(IS-K)在2015年1月宣布成立后,吸引中亚和南亚数十个激进组织加入后规模不断壮大。关注恐怖主义与冲突的英国皇家联合研究所(RUSI)高级研究员安东尼奥·朱斯托齐(Antonio Giustozzi)指出,塔利班在阿富汗掌权后将IS-K视为政权威胁。在塔利班的打击下,IS-K的资金链一度濒临断裂,这也是后来他们将宣传和招募转到线上的原因。

俄罗斯国际事务委员会总干事科尔图诺夫(Andrey Kortunov)通过电话告诉本刊,从俄罗斯2015年起支持叙利亚政府军打击“伊斯兰国”,到利比亚支持的“国民军”领导人哈夫塔尔(Khalifa Haftar)打击该国宗教极端武装,再到克里姆林宫在阿富汗支持塔利班,“在许多条战线上,俄罗斯都和‘伊斯兰国’的敌人站在一起”。“因此‘伊斯兰国’确实可能会选择某一特定时机来向俄罗斯发动袭击,证明自己仍然存在和活跃。”科尔图诺夫说。

分析人士认为,俄乌冲突也为极端组织提供了可乘之机。卢卡斯·韦伯(Lucas Webber)是“武装分子通讯”(Militant Wire)网站的联合创始人。2023年,韦伯与两位研究极端主义运动的学者在《外交政策》杂志撰文,就曾指出在2021年美国撤离阿富汗后,“伊斯兰国”已将目光转向俄罗斯。文章分析称,尤其是在2022年2月俄罗斯出兵乌克兰后,极端组织认为美俄等全球列强之间为了争夺权力空间,开始了一场“十字军与十字军之间的战争”,通过这样的战争,双方会在彼此心中种下仇恨的种子,这种外部环境有利于“伊斯兰国”推进自己的议程。此后,IS-K在其出版物中,不断鼓吹战争双方的穆斯林群体(指俄罗斯一方的车臣穆斯林和乌克兰一方的鞑靼穆斯林)放弃非穆斯林的战斗(指俄罗斯与乌克兰的战事),应当加入“伊斯兰国”,将武装斗争目标转向俄罗斯。一年多后,2022年9月,一名自杀式炸弹袭击者袭击俄罗斯驻喀布尔大使馆,造成两名雇员和四名阿富汗平民死亡。 袭击发生后,陷入悲伤和愤怒的俄罗斯民众自发来到克罗库斯城,在被烧毁的废墟前放下蜡烛与花束,现场出现了一条标语——“免签证政权杀人”,意思是塔吉克斯坦公民免签进入俄罗斯的规定导致了这场残忍的杀戮。俄国家杜马议员再次呼吁限制移民、一旦移民出现轻微犯罪就立即驱逐出境。

袭击发生后,陷入悲伤和愤怒的俄罗斯民众自发来到克罗库斯城,在被烧毁的废墟前放下蜡烛与花束,现场出现了一条标语——“免签证政权杀人”,意思是塔吉克斯坦公民免签进入俄罗斯的规定导致了这场残忍的杀戮。俄国家杜马议员再次呼吁限制移民、一旦移民出现轻微犯罪就立即驱逐出境。

根据俄罗斯内务部数据,2023年上半年有128万塔吉克斯坦公民生活在俄罗斯,其中96.3万人是务工者。考虑到塔吉克斯坦人口仅995万,128万人是一个庞大的数字,而真实数字可能更高。其中,大部分人从事建筑工人、清洁工等低薪且不稳定的工作。挪威人类学家艾丽卡·法特兰(Erika Fatland)十余年前到访塔吉克斯坦时,发现因为本地极度缺乏发展机会,“去俄罗斯打工”是许多男性成年或成家后自然而然的选择,许多女性甚至不在意丈夫赴俄后再娶,“只要他寄钱回来就行”。根据国际货币基金组织(IMF)统计的人均国内生产总值,塔吉克斯坦与海地并列世界第162位,而移民劳工从俄罗斯等国寄回的汇款,占塔国国内生产总值的近一半。

塔吉克斯坦曾是一个被高山与高原隔绝的国家,但沉默的塔吉克斯坦人近年来越来越频繁见诸国际新闻头条。

卢卡斯·韦伯告诉本刊,过去一段时间里IS-K在欧洲国家被挫败的恐袭图谋中,许多起都与中亚人有关,尤其是塔吉克斯坦人。今年1月,IS-K在伊朗克尔曼省,针对伊朗前革命卫队领袖苏莱曼尼纪念活动人群发起的大规模恐怖袭击,以及其后在土耳其伊斯坦布尔针对一座天主教堂的恐怖袭击事件,都有塔吉克斯坦人的参与。

塔吉克斯坦国内也面临恐怖威胁:2018年至2019年,塔吉克斯坦苦盏(Khudzhand)和瓦赫达特(Vahdat)两座监狱接连发生动乱,各造成几十人死亡;2018年7月29日,7名外国游客在塔吉克斯坦南部的丹哈拉附近骑自行车时,被五名恐怖分子故意驾车碾压,其中4人死亡。“伊斯兰国”认领了上述所有事件。安全智库苏凡集团(The Soufan Center)的报告也指出,过去十余年里,塔吉克斯坦成了中亚向中东输送激进武装人员第二多的国家,人数略微少于有着3565万人口的乌兹别克斯坦。

贫穷并不是部分塔吉克斯坦人滑向激进主义的唯一原因。

1991年独立后的塔吉克斯坦次年就陷入了一场残酷的内战,战争双方是塔吉克斯坦政府,以及由民主党和宗教保守主义政党“伊斯兰复兴党”组成的反对派联盟。现总统拉赫蒙(Emomali Rahmon)在内战中上台,失败的伊斯兰主义者逃往阿富汗边境,得到了塔利班跨越边境的物质和精神支持。

为了避免塔吉克斯坦重蹈阿富汗的覆辙,拉赫蒙严酷地镇压“伊斯兰复兴党”的任何同情者,给后者打上“恐怖分子”的标签。这一政策延续至今,却也让一些政治反对派在宗教极端主义里找到了行动叙事,比如IS-K用塔吉克语制作的宣传品中,就有不少是批评拉赫蒙的。 长期关注后苏联空间的英国记者彼得·伦纳德(Peter Leornad)认为,塔吉克斯坦人宗教激进化也和该国近年来的宗教政策不无相关。塔吉克斯坦98%的人口是穆斯林。总统拉赫蒙治下收紧了宗教管理,关闭了全国数千个非正式运营的社区清真寺,禁止了任何非公立学校提供的宗教教育。2010年起,该国政府就不再允许青少年前往外国宗教学校留学。虽然政府表示这些都是为了限制宗教极端化,但批评者质疑这些政策的效果。伦纳德引用英国国内情报机构军情五处2008年的一项研究称,许多被“基地”组织招募的年轻人并非宗教狂热分子,反而是对宗教一知半解、容易被曲解教义的宣传误导的人。

长期关注后苏联空间的英国记者彼得·伦纳德(Peter Leornad)认为,塔吉克斯坦人宗教激进化也和该国近年来的宗教政策不无相关。塔吉克斯坦98%的人口是穆斯林。总统拉赫蒙治下收紧了宗教管理,关闭了全国数千个非正式运营的社区清真寺,禁止了任何非公立学校提供的宗教教育。2010年起,该国政府就不再允许青少年前往外国宗教学校留学。虽然政府表示这些都是为了限制宗教极端化,但批评者质疑这些政策的效果。伦纳德引用英国国内情报机构军情五处2008年的一项研究称,许多被“基地”组织招募的年轻人并非宗教狂热分子,反而是对宗教一知半解、容易被曲解教义的宣传误导的人。

阿塞拜疆反恐分析师福阿德·沙巴佐夫(Fuad Shabazov)告诉本刊:“为了逃离政治和经济困境,一些塔吉克斯坦人去了阿富汗、叙利亚和伊拉克,一些移民到俄罗斯,后者作为廉价劳动力,承受着俄政府和警察的羞辱和排斥,这些因素都让他们更容易被宗教极端思想所‘渗透’。”

而在俄乌冲突背景下,俄罗斯比以往更依赖包括塔吉克斯坦人在内的外来劳工。根据俄罗斯科学院经济研究所(ERAS)的估计,2023年俄罗斯面临近500万劳动力缺口,而2024年形势会更严峻。科尔图诺夫告诉本刊,“在‘特别军事行动’后,俄罗斯有熟练劳动力的需求,因此大量中亚国家公民进入俄罗斯,这对俄罗斯边境管理部门提出了额外的要求。这些中亚侨民中绝大多数都是守法公民,他们为俄罗斯经济做出了贡献,但我认为有一些恐怖分子会趁着政治局势和社会环境的空当寻找机会”。失灵的国内安全“三驾马车”

无论谁授意、策划和实施,此次袭击都暴露出莫斯科方面并未对涌动的恐袭威胁做好准备。

安娜·别列科娃告诉本刊,她20点从音乐厅给丈夫打电话后,丈夫立刻拨打了报警电话,并成功报警,但是在整个逃离现场的过程中,她“没有看到警察的踪影”。据美联社报道,在得知袭击事件后,反恐部队花了至少半个小时才抵达音乐厅,但那时恐怖分子已经逃离。而最近的俄罗斯国家警卫队指挥部距离音乐厅仅仅3公里。另据俄罗斯媒体称,恐怖分子驾驶的白色雷诺多次被交通摄像头捕捉到,然而警方是在车辆向西南方向行驶超过370公里后,在距离乌克兰边境约140公里的地方才将他们逮捕。

在长期观察俄罗斯安全局势的人士看来,克罗库斯城音乐厅恐袭是俄内部安全部门“集体失灵”的表现。

上海外国语大学上海全球治理与区域国别研究院副研究员王思羽告诉本刊,俄罗斯负责国内安全的机构有“两大部门”和“一个军种”,前者指继承了苏联时期情报机构克格勃的联邦安全局(FSB),和管辖警察部队的内务部;后者指俄罗斯国民警卫队。国民警卫队(Rosgvardiya)是普京在2016年时组建的,由俄罗斯总统和联邦安全事务委员会直接领导,其明确使命是保卫俄罗斯边境、负责枪支管制、打击恐怖主义和有组织犯罪、保卫公共秩序和国家重要设施,拥有自己的情报部门。

王思羽提到,俄内务部在“雷霆”机动宪兵队(OMON)和特别快速反应部队(SOBR)划归国民警卫队后,仍然保留了自己的特警团建制,比较著名的有莫斯科总局第2特警团。根据俄联邦法律规定,各州和各城市都要部署国民警卫队所属的快速机动部队,以应对突发事件和暴恐袭击。也就是说,国民警卫队和内务部下辖的特警团,应在联邦安全局的情报支持下共同承担反恐任务。“但在3月22日,从恐怖分子开始袭击克罗库斯城音乐厅、进场杀戮无辜民众,到恐怖分子逃离的过程中,没有任何一队警察赶到现场、做出有效的快速反应行动,说明这些反恐编队没有进入到高度戒备状态,也意味着没有可信的情报以调动备勤。”

3月7日,美国曾经通过其驻俄使领馆网站向在俄美国公民发出警告,呼吁人们在未来48小时内避免参加莫斯科市内的大型集会(包括音乐会),因为大使馆正在监测极端分子针对这些目标的袭击计划。一天后,加拿大和英国也在其外事网站上发布了类似的提醒。袭击发生后有匿名美国官员表示,他们向俄罗斯政府直接分享了消息,但外界难以得知消息的具体内容与联络级别。

科尔图诺夫告诉本刊,“联合反恐意味着分享很敏感甚至机密的信息,这需要各国间的情报部门相互信任。美国方面声称他们曾发出警告,存在威胁俄罗斯国家安全的恐怖行动。但分享机密信息是一回事,给出笼统的警告是另一回事。‘特别军事行动’开始后,美俄进入地缘政治对抗状态,两国间过去常用的沟通渠道现在不是关闭就是降级了,这给反恐工作带来了额外的问题”。

在俄乌冲突的大背景下,克里姆林宫能够用于打击恐怖袭击的资源也是有限的。3月19日,也就是袭击发生三天前,普京在俄联邦安全局会议上说,当前“最关键、最紧张”的任务仍是支持对乌“特别军事行动”。 近期乌克兰用无人机对俄境内一系列炼油厂实施了空袭。3月以来,俄罗斯西部至少5家炼油厂遭到空袭后起火,另有2家因击落无人机而一度暂停运营,其中包括俄罗斯最大的两家炼油厂之一、位于列宁格勒州的基里什炼油厂。据路透社统计,被乌克兰无人机破坏的俄罗斯初级炼油产能达到了该国总产能的14%。王思羽分析,虽然无人机的袭击破坏力有限,但“频繁的空袭、大火,会让国民警卫队、紧急情况部等机构应接不暇,分散了安全部门的应对能力”。

近期乌克兰用无人机对俄境内一系列炼油厂实施了空袭。3月以来,俄罗斯西部至少5家炼油厂遭到空袭后起火,另有2家因击落无人机而一度暂停运营,其中包括俄罗斯最大的两家炼油厂之一、位于列宁格勒州的基里什炼油厂。据路透社统计,被乌克兰无人机破坏的俄罗斯初级炼油产能达到了该国总产能的14%。王思羽分析,虽然无人机的袭击破坏力有限,但“频繁的空袭、大火,会让国民警卫队、紧急情况部等机构应接不暇,分散了安全部门的应对能力”。

自1991年成立以来,俄罗斯已多次身处战争或军事行动状态,但其投入都和目前的俄乌冲突不可相提并论。王思羽指出,1994年和1999年,俄罗斯两次与车臣分离武装发生战争,2008年与格鲁吉亚在南奥塞梯和黑海阿布哈兹地区进行了12天的交战,这几次战争主要动用了俄军第58集团军。2015年9月,俄军进驻叙利亚,对叙反对派武装控制地区进行空中打击,还和伊朗、伊拉克和叙政府组成了反“伊斯兰国”军事联盟。但这也只动用了国民警卫队、俄罗斯总参情报局“格鲁乌”特种部队和联邦安全局的特战中心编队,以及瓦格纳雇佣兵集团。

而在2022年2月针对乌克兰的“特别军事行动”开始后,莫斯科已经将俄军远至北极和远东地区的战备力量和所有预备役人员都动员了起来。2024年3月29日,俄军总参动员部副部长齐姆良斯基(Vladimir Tsimlyansky)宣布,将于4月1日开始为期三个半月的春季征兵。征兵年龄上限已从27岁提高到30岁。“除了义务兵与核力量外,俄罗斯已经投入其所能投入的所有军事资源,可以说全俄整个国家安全体系,无论对内还是对外,超过85%的机构和人员都在为对乌作战服务,”王思羽说,“对反恐或是城市维稳工作,已没有太多资源留给它们。”

恐怖袭击加剧了排外情绪。35岁的塔吉克斯坦人阿托武罗(Atovullo)在恐袭发生后,被他在莫斯科的房东赶出家门。他接受欧亚网(Eurasianet)采访时说,房东没有任何解释,“像对待一条狗一样对待我”。阿托武罗说,他不想让年幼的孩子被欺负,所以决定带他回到祖国。

安娜斯塔西亚的孩子们,从恐袭第二天起就在家和音乐厅废墟间来回奔波,试图打听到父亲的消息。后来,他的名字出现在了遇难者名单上。直到3月31日,安娜斯塔西亚还没有拿到丈夫的死亡证明,“不知道他到底是死于子弹,还是烟雾中毒”。

〔感谢“今日俄罗斯”(Russian Today)提供尼基塔·伊万诺夫的独家采访;感谢《共青团真理报》(Komsomolskaya Pravda)对安娜·别列科娃、安娜斯塔西亚·哈萨科娃采访的帮助;感谢陈一鸣的翻译协助;记者肖楚舟、实习记者魏昭阳对本文亦有贡献〕 俄罗斯恐袭