敦煌的星空

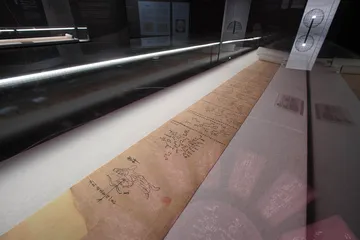

作者:陈璐 “全天星图”(即《敦煌星图甲本》),被李约瑟评为“世界上最早的科学星图”,收录了1339颗独立星星、257个星官,现藏于伦敦大英图书馆,是世界上现存星图中星数最多,而且是最古老的星图。这份长330厘米、宽24.4厘米的珍贵手卷是颇具争议的英国探险家、考古学家奥雷尔·斯坦因(Marc Aurel Stein)自敦煌带回的诸多古籍之一,包含两部分:一是26张不同形态的云图,及其在占卜中的文字解释;二是描绘由东至西30度刻线夜空的12张星象图,以及一张展现中国北天星空的北极天域图。

“全天星图”(即《敦煌星图甲本》),被李约瑟评为“世界上最早的科学星图”,收录了1339颗独立星星、257个星官,现藏于伦敦大英图书馆,是世界上现存星图中星数最多,而且是最古老的星图。这份长330厘米、宽24.4厘米的珍贵手卷是颇具争议的英国探险家、考古学家奥雷尔·斯坦因(Marc Aurel Stein)自敦煌带回的诸多古籍之一,包含两部分:一是26张不同形态的云图,及其在占卜中的文字解释;二是描绘由东至西30度刻线夜空的12张星象图,以及一张展现中国北天星空的北极天域图。近日,上海天文馆与敦煌研究院联合策划的“敦煌星空”临时展览中,这份“全天星图”的授权复制品是其中最令人叹为观止的展品之一。“所谓星图,就是把天上的星星划分区域,这是研究天文的基础,就像地理研究中的地图一样重要且基本。天文学也是这样,需要一套系统来明确星星的名字和它们所属的区域。不同的文化有着各自独特的星座系统,比如现代天文学采用源自古巴比伦的星座,而中国人采用的星座体系称为‘三垣四象二十八宿’,以及其中众多的星官。”上海天文馆天文研究中心主任林清向本刊介绍。

中国古代的星座系统曾是家喻户晓的知识,然而随着现代天文学统一采用全球通用的88星座体系,人们对中国传统星座体系渐感陌生。林清进一步解释,中国的星座不仅是古代天文学的体现,更反映了古人“天人合一”的宇宙观。相比之下,西方的88星座多取材自古希腊神话,用神话中的故事或人物为星群命名,充满了浓厚的神话色彩。而中国的星座系统,却是将天上的世界与地上的秩序相对应,将尘世的官僚制度、民俗生活映射于星辰之中。例如,三垣四象二十八宿中的“三垣”,紫微垣和太微垣分别象征天上皇帝起居、办公的场所,而天市垣相当于皇城周围的综合贸易市场,仿佛是将地上的皇城景象搬移到了天际。 “古人观测星空的历史非常长,到春秋战国时已经流传有比较多的用文字描述星星分布和相互关系的《星经》。”林清说。早在公元前2世纪,司马迁的《史记·天官书》里,便记录了战国时期恒星的图录,这是甘德、石申和巫咸三位古代天文学家的传世之作,他们分别代表了当时主流的三种不同派别,各自撰写了有关星官及其星占预言的文献。司马迁未加区分地将这三种不同的星图进行了汇总。三国归晋之后,太史令陈卓将它们进行了整理,并制定了一套标准星图,以各种形式流传下来。其中,敦煌莫高窟发现的一卷唐初写本中的《三家星经》最为著名,这件藏品也出现在本次展览中。

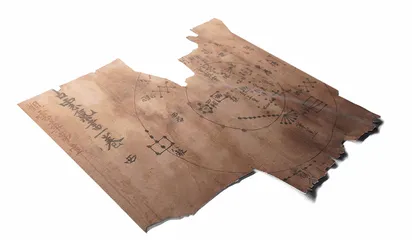

“古人观测星空的历史非常长,到春秋战国时已经流传有比较多的用文字描述星星分布和相互关系的《星经》。”林清说。早在公元前2世纪,司马迁的《史记·天官书》里,便记录了战国时期恒星的图录,这是甘德、石申和巫咸三位古代天文学家的传世之作,他们分别代表了当时主流的三种不同派别,各自撰写了有关星官及其星占预言的文献。司马迁未加区分地将这三种不同的星图进行了汇总。三国归晋之后,太史令陈卓将它们进行了整理,并制定了一套标准星图,以各种形式流传下来。其中,敦煌莫高窟发现的一卷唐初写本中的《三家星经》最为著名,这件藏品也出现在本次展览中。

相较于文字记录,以图像展示的“全天星图”更加直观易懂。在中国,早于这张“全天星图”的描绘星空的资料或艺术品极为罕见,并没有比它描绘得更完整的。1978年在湖北随州曾侯乙墓中出土的一件漆盒上面绘有围绕北斗七星的二十八宿,但对星空的其他部分描述不多,该漆盒可追溯至公元前430年的战国时期。此外,一些古代墓穴顶部也发现了星空图,比如2015年在陕西靖边发现的一处汉代墓墓顶绘有三垣二十八宿及其他星官,但也仅覆盖了天空的一小部分。能够与“全天星图”相提并论的是公元590~600年间的《步天歌》,这是一部用诗歌形式介绍古代全天星官的作品。这部诗集包含373句,共2611字,描述了黄道带和北极星区的星座,是初学者观天认星的必诵口诀。

“全天星图”的制图技术颇为先进。传统的星图多绘制为围绕北极的圆图,这样的方法使得离北极远的地区在图上的变形很大,而敦煌星图则使用等距方位投影法单独绘制北极附近的紫微垣区域(赤纬50度至90度),而将其他区域用柱式投影法绘制,并依据太阳每月在黄道和赤道上的位置横向展开为12段,类似的投影绘图技术在欧洲直到15世纪才被采用,“全天星图”堪称现代星图的先驱。 稍晚于“全天星图”的,是宋代苏颂编著的《新仪象法要》中的星图,采用了与“全天星图”相仿的绘制手法。但《新仪象法要》成书于“全天星图”之后约150年,那时宋代的天文观测技术取得了新的进步,苏颂的星图更显精细且准确。到了1193年的苏州石刻天文图,其细致程度超过了“全天星图”,不仅绘制了以北极星为中心的射线格,还详尽描绘了黄道星宿、天赤道、黄极以及银河。这份石刻天文图是天文学家黄裳于1193年为宋朝太子准备的献礼之一,至今仍在苏州可见,是仍旧保存在我国境内的最早的天文图。有意思的是,无论是“全天星图”还是后来的宋代星图,它们的制作都基于甘、石、巫三派的古老星表。虽然宋代的天文观测技术有了显著进步,但所观测的天象内容却仍旧沿袭了汉代乃至更早时期的观测对象。

稍晚于“全天星图”的,是宋代苏颂编著的《新仪象法要》中的星图,采用了与“全天星图”相仿的绘制手法。但《新仪象法要》成书于“全天星图”之后约150年,那时宋代的天文观测技术取得了新的进步,苏颂的星图更显精细且准确。到了1193年的苏州石刻天文图,其细致程度超过了“全天星图”,不仅绘制了以北极星为中心的射线格,还详尽描绘了黄道星宿、天赤道、黄极以及银河。这份石刻天文图是天文学家黄裳于1193年为宋朝太子准备的献礼之一,至今仍在苏州可见,是仍旧保存在我国境内的最早的天文图。有意思的是,无论是“全天星图”还是后来的宋代星图,它们的制作都基于甘、石、巫三派的古老星表。虽然宋代的天文观测技术有了显著进步,但所观测的天象内容却仍旧沿袭了汉代乃至更早时期的观测对象。

然而,最初这幅“全天星图”并未受到应有的关注,它长时间被遗忘了。直到1959年,剑桥大学的中国科技史学家李约瑟与中国生物学家陈世骧在研究中国天文学的过程中,对斯坦因藏品中与天文学相关的手卷进行了研究。李约瑟写道:“我和我的朋友陈世骧教授一起发现了一张非常有趣的星图。”他还推测,这张星图可能制作于五代后晋时期(936~947),可能与阿尔德·拉赫曼·伊本·马玛尔·苏菲(903~986)编写的《恒星图象》处于同一时期,后者是西方文明里迄今为止发现的年代最早的星图。

此后的50年里,许多人都接受了这种观点。然而,随着更深入的研究,学者们发现这份星图的创作时间应当更早,很可能出现在唐代(618~907)初期,原作者疑为唐初的天文星占家李淳风,而现存的这份手卷是后人根据其原作绘制的摹本。李淳风在贞观年间(627~649)将这幅星图献给了唐太宗李世民,这段时间便是该星图可能的最早创作年份。 在中国古代天文学的研究领域,长期以来人们普遍认为存在着两种发展路径:一种是被视为“迷信”的星占术,另一种是被认为“科学”的天文学,即观测和历法。尽管中国的星宿系统最初是为了满足星占术的需要而形成的,但历法在古代中国天文学中占据了不可或缺的地位,这一点已经得到了专家们的普遍认可。历法包含了中国古代天文学的许多关键要素,其发展历程是中国天文学历史上的一条主要脉络,有观点甚至直言不讳地指出:“中国古代天文学史,实际上也就是历法史。”

在中国古代天文学的研究领域,长期以来人们普遍认为存在着两种发展路径:一种是被视为“迷信”的星占术,另一种是被认为“科学”的天文学,即观测和历法。尽管中国的星宿系统最初是为了满足星占术的需要而形成的,但历法在古代中国天文学中占据了不可或缺的地位,这一点已经得到了专家们的普遍认可。历法包含了中国古代天文学的许多关键要素,其发展历程是中国天文学历史上的一条主要脉络,有观点甚至直言不讳地指出:“中国古代天文学史,实际上也就是历法史。”

“敦煌星空”展览依据观测与历算的古天文基础,生动展现了古代中国天文学的这两部分:观象绘天与历象授时。观象专注于天象的变化,如彗星的出现或星星位置的异常,古人认为这些天象变化能预示人间的大事,如战争或饥荒。而历法,则是关于时间的测量,精确掌握一年的长度、月相变化以及日月食的发生。观象和历法虽然目的不同,但共同点在于都需对天上的星星进行观测。

古代王朝历来将观象授时视为统治的特权。展览同时展出了敦煌藏经洞中出土的多种历书资料,直接反映出当时官方和民间的历法使用情况。唐朝安史之乱后,吐蕃曾一度占据敦煌区域,造成当地失去了与中原王朝的联系。在这种情况下,当地许多民间人士坚持拒绝使用吐蕃的历法,而采用了自己编纂的历书,形成了一种独特的既非唐朝正统,也非吐蕃系统的“小历”。

历法的核心是对四时、八节、二十四气、七十二候的确定,以确保人们的生活与自然节律和天道相协调,是对时间之美的极致追求,其中尤其关键的是准确测量一年的长度。年的概念,本质上是地球围绕太阳转一圈的时间,不能直接测量,只能通过观察地球上的现象来间接推算。“比较常见的测定方法是立杆测影,每日正午,阳光照射一根立杆投下的影子长度随着季节的变化而发生有规律的变化,反复测量影子最长的时间(冬至)和影子最短的时间(夏至)所经历的时间之差,就可以推算出一年的长度。”林清告诉我们,这项工作的原理看似简单,但要得到一年是365.22天这么精确的数字,需要精心探究测量方法和积累长期的观测数据。

中国古代天文观测工具中最重要的是浑仪。这种装置中有一根窥管,类似于望远镜的管体但不含透镜,通过它可以直接观察天空中的星体。使用浑仪可以精确地测量星体的位置,就像在地图上标出坐标一样,定位星体在天空中的确切位置。这种方法能够观察星星的位置变化,是古代天文学研究的重点。不过,林清强调,与现代天文学不同,古代天文学主要集中于观测星体位置和运动上,无法深入了解星星本身的物理规律。 敦煌是中国古代东西文化交流的要道,在天文学领域亦是文化交融的见证。莫高窟第61窟的甬道南壁壁画就展示了这种文化的互动。61窟由归义军节度使曹元忠主导开凿,原主供奉文殊菩萨,俗称“文殊堂”。后经西夏或元代修缮,在南北两壁绘制了炽盛光佛与星象图,并配有西夏文与汉文的题记。展览中展出的是南壁壁画的高清复制品,描绘了炽盛光佛、九曜、黄道十二宫中的九宫以及二十八宿。通常认为二十八宿是中国本土发展起来的天文概念,而黄道十二宫通常被认为是来自巴比伦或古印度,九曜中的“罗睺”“计都”也是来自印度的天文概念,61窟甬道的这幅壁画让东西方的星空符号再次相遇。 星图敦煌星图

敦煌是中国古代东西文化交流的要道,在天文学领域亦是文化交融的见证。莫高窟第61窟的甬道南壁壁画就展示了这种文化的互动。61窟由归义军节度使曹元忠主导开凿,原主供奉文殊菩萨,俗称“文殊堂”。后经西夏或元代修缮,在南北两壁绘制了炽盛光佛与星象图,并配有西夏文与汉文的题记。展览中展出的是南壁壁画的高清复制品,描绘了炽盛光佛、九曜、黄道十二宫中的九宫以及二十八宿。通常认为二十八宿是中国本土发展起来的天文概念,而黄道十二宫通常被认为是来自巴比伦或古印度,九曜中的“罗睺”“计都”也是来自印度的天文概念,61窟甬道的这幅壁画让东西方的星空符号再次相遇。 星图敦煌星图