戈雅的现代启示录

作者:张宇凌 “把戈雅的遗体运回来,有脑袋没脑袋都要。”这是西班牙政府对负责运回戈雅遗体的驻法国波尔多领事华金·佩雷拉(Joaquín Pereyra)下的指令。当时戈雅的遗体被埋葬在他自我流放的法国波尔多夏翠丝(La Chartreuse)公墓,1888年转运回国时发现神秘地丢失了头颅。没有人知道他是被毁尸,还是被崇拜者偷走了脑袋。总之,艺术家最终变得跟他在画中多次描绘的形象一样:身首异处。

“把戈雅的遗体运回来,有脑袋没脑袋都要。”这是西班牙政府对负责运回戈雅遗体的驻法国波尔多领事华金·佩雷拉(Joaquín Pereyra)下的指令。当时戈雅的遗体被埋葬在他自我流放的法国波尔多夏翠丝(La Chartreuse)公墓,1888年转运回国时发现神秘地丢失了头颅。没有人知道他是被毁尸,还是被崇拜者偷走了脑袋。总之,艺术家最终变得跟他在画中多次描绘的形象一样:身首异处。正如他遗体的遭遇一样,分裂和破碎,是戈雅成为“最后一个古典大师,第一个现代主义者”的原因。他的人生和创作,都充满了分裂。一个笃信法国启蒙思想的进步贵族艺术家,很早在宫廷中功成名就。在1804年法国入侵西班牙之后,目睹了代表进步和文明的入侵者对平民的原始杀戮,然后再次面临了复国后取消民主,严重倒退回皇权和宗教裁判时代,开启另一种残忍。法国入侵让戈雅对启蒙和革命感到绝望,独裁迷信的国内权力回归,让作为宫廷首席画家的戈雅,不得不再次忍受分裂的压力。

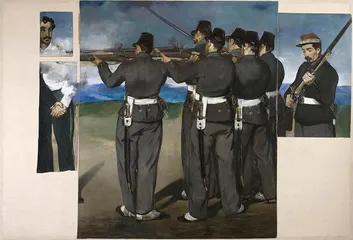

但戈雅的精神症状被认为十分现代其实就在于:带着巨大的分裂和对立生活。他在整个信念、国家以及真相的破碎过程中,几乎一直保持艺术成就和社会功名的上升。而且在这种上升中,完全没有对艺术价值的妥协和出让。这是个奇迹,这个奇迹的代价就是他最后在疾病和失聪的压迫下,精神几乎完全错乱,退隐在马德里旁边的农庄里。但甚至就在常人认为的尾声中,他还在墙壁上创作出了无可取代的“黑色绘画”系列。某种意义上,仿佛最后一跃,跳入了心理和人性的寂静深渊,却触及了艺术的巅峰。 爱德华·马奈:《枪决皇帝马克西米利安》,1867~1868年,布面油画, 195.9×259.7厘米,波士顿美术馆(TPG/alamy 供图)两种面对:引向法国浪漫主义的精神路径

爱德华·马奈:《枪决皇帝马克西米利安》,1867~1868年,布面油画, 195.9×259.7厘米,波士顿美术馆(TPG/alamy 供图)两种面对:引向法国浪漫主义的精神路径

戈雅的油画创作中最有影响力的,是行刑图和皇家肖像图。《1808年5月3日》开启了浪漫主义关于死亡描绘的一个重要篇章。19世纪浪漫主义跟新古典主义描绘战争的关键区别就在于:前者说死亡,后者说政治。

戈雅作为宫廷首席画家,他把主要人物,一个即将被处死的人设计为基督伸开双臂的样子,身穿主教的黄白二色的衣服,手上带有圣伤,被代表启蒙的方形灯照亮。乍看非常像一个殉教的英雄主角。但是,这个人的脸上只有惊恐和绝望,他的姿势也可以被理解为投降,远处的天主教堂陷入黑暗,启蒙的灯照亮的是屠杀。基督要被法国人处决,教皇也无法抵抗枪子。

而行刑的另一方没有面孔,法国士兵被理解为权力和历史的工具,也超越了个体善恶,被不可抗的力量驱使而屠杀同类。

戈雅的行刑画有两个现代精神:首先,是关于刚刚发生的事情的真实纪录(不是写实),是从当代政治社会事件中直接而来的图像,这在他之前没有被宫廷画家如此展现过。更重要的一点,是通过战争暴力的场景,反而挣脱最具意识形态桎梏的主题,冲进人性恐怖的暗夜深处,尽情展现死亡的震慑。最后,让当权者为之买单。

这个方向直接开启了一条法国绘画浪漫主义的重要精神路径,追随者都是大家,席里柯、德拉克罗瓦……在《美杜莎之筏》《自由引导人民》等作品中,可以看到的特性是:来自社会新闻,当下动乱,都描绘了对暴力和人性的困惑、死亡的威力。甚至,在前景中一定要摆放着倒下的尸体,这个细节技术,也来自这幅戈雅的杰作。

而最直接的致敬者,则是爱德华·马奈。虽然戈雅的《裸体的马哈》,创作了第一位赤身直视(男性)观者的世俗女性形象,直接就是马奈的《奥林匹亚》灵感来源,启发后来的许多关于身体和性别力量的作品,但马奈最难忘的,还是这件《1808年5月3日》。在法国武力干涉墨西哥内政的1867年到1869年,他用历史画的尺幅创作了几个不同版本的《枪决皇帝马克西米利安》。每个版本的基本构图都用了戈雅式的超近距离,面对面的枪决构图形式,不断拉近镜头,继续探索这种有组织的人类杀戮行为中,普通人难以忍受的心理压力、恐惧甚至尴尬。

贵族肖像中,戈雅最为人所知的是《查理四世一家》。这幅作品的现代性则体现为一片金灿灿的绝对疏离和迷茫。画面致敬委拉斯凯兹的《宫娥》,是让全体人物对着一面大镜子画的,所以画家本人也在角落中。西班牙式的强烈饱和色调,精妙绝伦的光线处理和笔触,描画了国王一家的华美衣着外表。但其中的每个人都在凝视着不同的地方(可能是镜子中的自己),疏离、不自信、迷茫、麻木,甚至愚钝。如此大胆的处理也被查理四世接受了,这确实是宫廷首席画家的本事。而这种对上层社会的刺激、嘲讽,揭示奢华外表下的愚昧黑暗和软弱,早就在戈雅的另一类具有更大影响的版画作品中体现。他在1797年到1798年开始创作版画《任性》(Los Caprichos),直接取材于18世纪西班牙社会的上层阶级生活,揭示了他们的迷信、教条、无能,婚姻的虚伪以及理性的崩溃。这本尖锐、情色而且反宗教的版画集在1799年出版,戈雅在同一年被选为“首席宫廷画家”(Primer Pintor de Cámara)——西班牙宫廷画家的最高头衔。这是西班牙社会暗黑和有趣的地方,也是戈雅分裂人生的极端证明。 当一位艺术家选中版画的形式,他或者她一定有一个想要传播的理念。戈雅作为深入参与西班牙18世纪宫廷启蒙化的一员,作为高超的视觉生产者,他选择版画本身就是其现代性的一个特征。而他在大多数版画作品中,常常更加极端地发展了叛逆、批判、揭示人性阴暗的特性。这些版画作品要么如上文中的《任性》是他自己自费出版的,要么如同《战争的灾难》被禁超过40年,直到他去世35年后才得以面世,要么如同《疯狂》(也被称为《谚语》或者《梦幻》),艺术家根本没想发表和面世。但恰恰是这些超越时代的作品,对后世的影响更为深远。

当一位艺术家选中版画的形式,他或者她一定有一个想要传播的理念。戈雅作为深入参与西班牙18世纪宫廷启蒙化的一员,作为高超的视觉生产者,他选择版画本身就是其现代性的一个特征。而他在大多数版画作品中,常常更加极端地发展了叛逆、批判、揭示人性阴暗的特性。这些版画作品要么如上文中的《任性》是他自己自费出版的,要么如同《战争的灾难》被禁超过40年,直到他去世35年后才得以面世,要么如同《疯狂》(也被称为《谚语》或者《梦幻》),艺术家根本没想发表和面世。但恰恰是这些超越时代的作品,对后世的影响更为深远。

《战争的灾难》创作于1810年到1820年,包括83幅版画,表现了法国军队对1808年西班牙起义的无情镇压,以及随后而来的饥荒和后来波旁统治下社会的荒谬。其中对战争残忍的直接描绘,是戈雅之前没有的。杀戮的场面比比皆是,艺术家还特意起名为“我看见了这个”,或者“这个很坏”“这个更加坏”一类全然直接的充满现场感的口语评价。更多的是关于死亡和尸体的,比如战争后起义民众或者法国士兵的残肢断臂、头颅或者尸体,被悬挂在树上,像是装饰品。而各式各样的人面恶魔更是遍布全书。

向这本版画直接致敬的当代艺术家,第一要数查普曼兄弟(Jake and Dinos Chapman Brothers)。这个兄弟艺术家组合,是YBA(年轻英国艺术家)一代中的明星。他们从上世纪90年代早期就开始挪用戈雅的原作,特别是《战争的灾难》这本版画。1994年,他们将版画的第39幅《伟大的功绩!拿死人搞的!》转化为真人大小的雕塑,命名为《针对死者的伟大功绩》,表现了战死的人的头颅、身体和手臂被分别悬挂在树枝上,以及其他两具正立和倒悬的尸体。然后又把这个雕塑做了一个骷髅版。

1999年到2000年,他们制作了5000个塑料德国士兵的微型雕塑,表现战争和杀戮的大型场景和恐怖细节,命名为《地狱》。而后又继续发展和制作了很多作品。

这个致敬行为的最高峰,在2004年。查普曼兄弟购买了一套1937年印制的来自戈雅原版的《战争的灾难》(1937年是西班牙内战的时期,其印制有反对法西斯统治的意义)。他们把其中形象的头部全部做了重新绘制:改成米老鼠、小丑或其他卡通人物,添上防毒面具、昆虫触须,鼓凸的眼睛或者纳粹标志;并把这个修订的系列称为《从羞辱到伤害》。在为这种被指责为“偶像破坏”的行为辩护时,查普曼兄弟引用了艺术史上另一次直接的毁坏行为:作为年轻艺术家和波普艺术代表的劳森伯格曾经去拜访作为前辈和抽象表现主义代表的德·库宁,请求德·库宁给他一幅作品,以便自己可以涂抹掉这件德·库宁作品,并把这个行为变成自己的一个作品。劳森伯格最终得以完成了这个行为。查普曼兄弟表达说:“毁坏可以是一种爱。”

这个故事也体现了戈雅创作中可以包容的人类心理层次的丰厚。当《针对死者的伟大功绩》首展的时候,一位观众报警说作品伤风败俗。警察来到现场,查普曼兄弟向他出示了戈雅的作品,并且解释为向大师的致敬。警察平和满意地离开了,头脑里充满的是戈雅的作品图像。杰克·查普曼说:“历史权威给了我们通行证。”艺术与法律专家安东尼·朱里斯把这种行为称为“用经典辩护”(canonical defense)。

戈雅的这本版画作品给了查普曼兄弟十多年的灵感和创作动力。当他们结束这个戈雅痴迷期之后,其创作明显地坠入一个低潮。

查普曼兄弟是一个典型的当代例子。而在战争观察方面,戈雅对现代艺术的影响不可估量,从达利预言西班牙内战的《用煮豆子搭建的柔软建构》到毕加索描绘“二战”的《格尔尼卡》都为人熟知。而更深的绘画语言中,戈雅版画中频频出现的正面和侧面并存的人像,影响了立体主义多视角的观察方式,而他对梦境的一再强调、扭曲的现实,都成为超现实主义的重要灵感。 戈雅隐居在“聋人之屋”(Quinta del Sordo)的时期,创作了“黑色绘画”,大约在1819年到1823年。

戈雅隐居在“聋人之屋”(Quinta del Sordo)的时期,创作了“黑色绘画”,大约在1819年到1823年。

黑色绘画具有本质和象征的双重意义,14幅现存的都是从房屋墙壁上剥离保存到画布上的。戈雅既没有命名它们,也完全没有想过发表它们。这些作品都绘制在他的卧室和餐厅里,全部是关于黑暗、恐惧、疯狂和痛苦的主题。餐厅里有一幅《农神噬子》,这个浑身赤裸、披头散发,一口咬掉了手里抱着的自己孩子的头的场景,也是戈雅每日进餐时看到的东西。

这些画作自然成为超现实主义的宝典,而后有一位抽象表现主义艺术家罗伯特·马瑟韦尔为西班牙内战创作了108幅作品,将整个系列称为“西班牙内战的哀歌”。当他向戈雅致敬的时候说:“戈雅是真正的黑色画家(black painter,在颜色而非肤色的意义上),我也是属于黑色画家一个系列的。有的人只是灰度的画家,而我们是黑色的。真正理解黑色的。”

2022年,法国导演克劳德·卡里埃尔在他导演的《戈雅-卡里埃尔和布鲁艾尔的鬼魂》一片中特意阐释了《农神噬子》:“宗教不可信任,革命也是,它们都可能吃掉它们自己的孩子。……他看到了我们从未看到的东西……他站在新与旧、革命和宗教之间,异常孤独。”

这个黑色分裂先知的行列,还可以加入很多创造者的名字,包括自杀的设计师麦昆,曾经专门为戈雅的版画制作T恤衫。受到戈雅影响的灵魂,大多是那些看到了常人未曾看到的东西,看到了黑暗、毁灭和灾难,但是却不得不带着它们生活和创作下去的人。那些时代的最叛逆的乖孩子,他们分裂和震撼的声音,将在后世久久回响。

2022年,法国艺术家菲利普·帕雷诺围绕戈雅的黑色绘画制作了一件影像作品《聋人之屋》(La Quinta del Sordo)。帕雷诺是当代最著名的现场回溯艺术家,他曾经回溯肯尼迪的送葬火车、齐达内的世界杯比赛、梦露的故居……以异常安静和多视角的方式引领观者穿越时空,直接进入细节和逝者的心理。他复制了房屋的3D模型,研究画作位置和声音在其中穿行的轨迹。它的片子仿佛引领我们孤独地进入戈雅隐居的屋子,带领我们一点点回溯还在墙壁上的黑色绘画,而周围的现场声音都在,门窗、风、孩子的吵闹、鸟叫,甚至片末的黄昏街头、火车的轰鸣。在普拉多美术馆的片子循环开始之前,一日中有数次,会有一位提琴师进行演奏,演奏前他总是念一句话:“序曲是关于时间的,关于那些还未发生的事情。” 普拉多戈雅