克孜尔石窟与它的时代

作者:薛芃 贞观元年(627),玄奘从长安启程西行。在此之前,他已在多地参学佛法,成都、荆州、相州(今安阳)、扬州,这些唐代重要城市都留下过他的足迹。但遍走各地之后,玄奘意识到各地佛理说法不一,甚至有相悖之处,他渴求去佛教的发源地印度解惑。玄奘上表朝廷,请求西行,但此时唐王朝刚立国10年,边境未稳,正在准备与突厥开战,禁止百姓出境。玄奘迟迟没拿到朝廷发放的过所(即通关文牒),他毅然决定孤身上路,经西域前去印度。

贞观元年(627),玄奘从长安启程西行。在此之前,他已在多地参学佛法,成都、荆州、相州(今安阳)、扬州,这些唐代重要城市都留下过他的足迹。但遍走各地之后,玄奘意识到各地佛理说法不一,甚至有相悖之处,他渴求去佛教的发源地印度解惑。玄奘上表朝廷,请求西行,但此时唐王朝刚立国10年,边境未稳,正在准备与突厥开战,禁止百姓出境。玄奘迟迟没拿到朝廷发放的过所(即通关文牒),他毅然决定孤身上路,经西域前去印度。因为明人吴承恩的《西游记》,玄奘这段西行的故事已是家喻户晓,继汉代张骞之后,玄奘成为丝绸之路上第二位为人熟知的远行壮游者。

玄奘艰难地出了玉门关,一路行至高昌(今吐鲁番),受到高昌王麴文泰的礼遇。随后经焉耆到达龟兹,根据《大唐西域记》的记述,玄奘在龟兹待了60余天,在“屈茨国”(龟兹国)的篇目里,他记录下当时龟兹的面貌。

将近1300年之后,1904年,来自德国的普鲁士吐鲁番探险队第二次进入高昌古国,领队是勒柯克。1905年8月,他们完成了在高昌的挖掘,一路向东前往哈密进行新的探索,就在这时,队伍遇到一位塔什干商人,他正从敦煌来到哈密,准备一路向西去喀什。闲聊中,勒柯克得知,在敦煌一处叫作莫高窟的石窟寺中,发现了一个被土墙封起堆满文书宝藏的石室,勒柯克异常激动,当即准备东去敦煌。正在这时,他收到原队长格伦威德尔病愈后的电报,要求他动身去喀什汇合。两难之下,勒柯克只能将决定交给命运,抛硬币决定启程的方向。最终,硬币告诉他西去喀什,放弃敦煌。这是勒柯克人生故事中最具戏剧性的抛硬币桥段。

到达喀什后两个月,勒柯克才等来迟到的格伦威德尔,格伦威德尔在中亚途中丢失了行李,行程被耽误。勒柯克懊恼不已。休整之后,他们一行到达库车,发现了克孜尔石窟,漫天精美的壁画让勒柯克忘却了遥远的敦煌。自此,龟兹壁画开始了一段被揭取盗掘的历史,而敦煌躲过了这一次劫难。

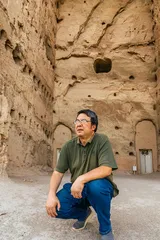

从高昌经焉耆至龟兹,从高昌到喀什再折返至龟兹,玄奘与勒柯克的足迹在1300多年之后相交于此。有意思的是,由于教派的不同,宗大乘佛教的玄奘对小乘佛教为主的克孜尔石窟寺院并不感兴趣;而由于所见遗存与希腊雕塑相似,勒柯克和格伦威德尔对克孜尔石窟爱不释手。这两个西方人与玄奘时隔千年,他们眼前的库车地区早已发生了翻天覆地的变化,伊斯兰教成为主流信仰,而上一个千年,这里还是繁盛的佛国世界。 改革开放以前,工作人员在石窟内进行现场调查(供图:新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所)“伽蓝百余所”

改革开放以前,工作人员在石窟内进行现场调查(供图:新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所)“伽蓝百余所”

高昌是玄奘西行的转折点。到达伊吾(今哈密)之前一路坎坷,高昌王麴文泰得知玄奘即将到访,派人从高昌前往伊吾迎接,并希望他可以留在高昌,玄奘谢绝。由于当时西去路上的许多地方都归西突厥的叶护可汗管辖,若去印度,必须得到叶护可汗的帮助,于是高昌王便派人一路护送玄奘到可汗的驻地。

出玉门关开始,往西一路都很难走,围绕着塔克拉玛干沙漠的丝绸之路南北两道,仅有的绿洲成为城邦,而更多的都是荒芜戈壁,没有人烟。在玄奘之前,4世纪的高僧法显也曾从长安出发西去求经,他写道:“沙河中多有恶鬼热风,遇则皆死,无一全者。上无飞鸟,下无走兽。唯以死人枯骨为标帜耳。”从高昌开始,玄奘的西行之路才有了一定的保障。

玄奘并没打算在龟兹停留这么久,不过他遇到大雪封路,无法前行,不得不滞留在龟兹长达60多天。如今每提到唐代龟兹的面貌,人们总会引用玄奘的记述:“伽蓝百余所,僧徒五千余人。”与唐代龟兹的佛教盛况相比,早前魏晋之时更胜,“僧徒一万余人”。伽蓝即当时对僧众聚居场所的称谓,也即寺院。在这“伽蓝百余所”中,玄奘特别写到昭怙厘大寺,他说这座大寺在城北40余里的地方,靠着山,分成东西两部分,中间隔着一条河水。而在更早典籍中,有龟兹雀离大寺的记载,描述与玄奘笔下的昭怙厘基本相同。 现在,这处龟兹大寺已被风蚀成我们眼前的“苏巴什佛寺遗址”,是目前新疆最大的地面寺院遗址。东西两个区域之间,修起了围墙,各自保护起来。原本中间的那道河水,在没有雨水的日常,干涸得只剩一道两三米宽的浅沟,细窄之处,人可以直接跳过去。由于山体是红土,雨水从山上冲刷下来积出的河流,如血管一般蜿蜒在东西两块遗址之间的旷野上。东西两边,都能看到散落在戈壁上的建筑遗迹,尤其是东苏巴什,一处印度圆形佛塔式的建筑格外醒目,被包围在高墙之中,土墙内部,佛龛的痕迹依然清晰。从现存的遗迹和典籍来看,苏巴什是龟兹最大的地面寺院,克孜尔是龟兹最大的石窟寺院,其他较小型寺院分散在龟兹各处。佛教在龟兹占据绝对的宗教主导地位,这些大大小小的伽蓝是一个整体。那么,这是一个怎样的网络?它们之间是否有关联?

现在,这处龟兹大寺已被风蚀成我们眼前的“苏巴什佛寺遗址”,是目前新疆最大的地面寺院遗址。东西两个区域之间,修起了围墙,各自保护起来。原本中间的那道河水,在没有雨水的日常,干涸得只剩一道两三米宽的浅沟,细窄之处,人可以直接跳过去。由于山体是红土,雨水从山上冲刷下来积出的河流,如血管一般蜿蜒在东西两块遗址之间的旷野上。东西两边,都能看到散落在戈壁上的建筑遗迹,尤其是东苏巴什,一处印度圆形佛塔式的建筑格外醒目,被包围在高墙之中,土墙内部,佛龛的痕迹依然清晰。从现存的遗迹和典籍来看,苏巴什是龟兹最大的地面寺院,克孜尔是龟兹最大的石窟寺院,其他较小型寺院分散在龟兹各处。佛教在龟兹占据绝对的宗教主导地位,这些大大小小的伽蓝是一个整体。那么,这是一个怎样的网络?它们之间是否有关联?

克孜尔石窟研究所副所长苗利辉在接受本刊采访时谈到,在龟兹石窟寺院中,小型石窟可能只具备某一种功能,可以看作把大石窟中的某一个区段剥离出来,单独成为一处小石窟。这也从另一方面反映出,像克孜尔这种大型石窟群,也可以看作若干小型石窟寺院的组合,它们集合在一起,成为现在的恢弘面貌。这些小型寺院功能未必相同,有些以世俗人礼拜为主,有些是僧人修行的场所,它们由不同社会阶层和职能的供养人出资修建,服务的教派也各不相同。石窟寺院与地面寺院往往是配套出现的,石窟沿山而修,山前的空地很有可能都有一座地面寺院,只是如今大多数地面寺院已消失。通过现存石窟的位置,还无法更进一步说明它们之间具体的内在联系,只能大致推测出一些碎片,比如,它们基本都建在交通要道上,这主要是方便来往商旅使用,商客捐钱修建,再持续供奉,龟兹才能香火不断。 北京大学考古文博学院教授李崇峰指出,若想复原龟兹古貌,一个很重要的问题是要搞清楚苏巴什的性质,“苏巴什究竟只是一个大型寺院遗址,还是一个包含寺院的城址,这个基本的性质若无法判断,很多问题也就无法推进,或者达成共识”。若想搞清楚苏巴什的性质,或许得依赖未来更充分的考古发掘。

北京大学考古文博学院教授李崇峰指出,若想复原龟兹古貌,一个很重要的问题是要搞清楚苏巴什的性质,“苏巴什究竟只是一个大型寺院遗址,还是一个包含寺院的城址,这个基本的性质若无法判断,很多问题也就无法推进,或者达成共识”。若想搞清楚苏巴什的性质,或许得依赖未来更充分的考古发掘。

无论如何,苏巴什曾有极其宏大的寺院群,辐射范围很广。克孜尔石窟在唐代也已达到兴建的繁盛期,颇具规模。不过玄奘在《大唐西域记》中并未提及克孜尔,是否曾去过,现已无从考证。玄奘在龟兹60多天,不知道克孜尔的可能性不大,但玄奘并没有像重视苏巴什大寺那样重视克孜尔石窟寺,还是因为教派的本质不同。苗利辉谈到,玄奘信奉大乘佛教,整个龟兹地区虽是大小乘并行,但以小乘为主,而克孜尔更是以小乘佛教说一切有部这个部派为主流。玄奘在与龟兹高僧的辩论中,几个回合,便占得上风,他对小乘佛教所推崇的苦修不以为然,他觉得小乘僧侣缺乏思辨能力,只会修禅念经,却不明其中要义;而大乘讲求度人,而非度己,戒律没有小乘那么森严,是要把佛教要义普及到更广泛的世俗人群中去。很可能由于立场的不同,在玄奘的笔下,并没有对克孜尔的记载。

一直以来,高昌、于阗都是龟兹的重要邻邦。玄奘来到龟兹时,就有高昌人在龟兹出家,他们单独开辟出一个寺院。在史料文献中,龟兹与高昌的交往密于于阗,不排除发现文献不够充分的原因,但这可能仍与教派不同有关。佛教自印度传入中国,丝绸之路的南北两条线都各有发展,南道大国于阗信奉大乘,北道大国龟兹则以小乘为主。“很难简单地归结原因,或是单纯地说由于某个国王的推崇这种偶然性因素,但现在看到的面貌是大小乘佛教分道而走。”苗利辉说。小乘佛教虽在龟兹地区兴盛,但随着时间的推移,也逐渐萎缩,尤其是在汉文化反哺西域的过程中,大乘更是愈发占据上风,克孜尔也在龟兹石窟历史的后半段逐渐没落。小乘佛教从犍陀罗地区来,却未能真正传播至中原,或许也是其苦修避世的主张并不适合中国君主及信众的需要。 克孜尔石窟的入口处有个小广场,叫“鸠摩罗什广场”,塑着一身鸠摩罗什低头沉思的塑像。研究所在附近的院落办公,工作人员平时就生活在石窟脚下,来来往往总能看见这位圣人。他是大乘佛教的推动者,却守护在宗小乘佛教的克孜尔石窟,或许因为他是对古代龟兹影响最大的佛教人物。

克孜尔石窟的入口处有个小广场,叫“鸠摩罗什广场”,塑着一身鸠摩罗什低头沉思的塑像。研究所在附近的院落办公,工作人员平时就生活在石窟脚下,来来往往总能看见这位圣人。他是大乘佛教的推动者,却守护在宗小乘佛教的克孜尔石窟,或许因为他是对古代龟兹影响最大的佛教人物。

鸠摩罗什生活的年代,比玄奘早大约300年,此时中国正值混乱的南北朝时期。鸠摩罗什是龟兹人,其父鸠摩罗炎原是天竺望族,东渡葱岭抵达龟兹,龟兹王将其迎为国师,后将王妹许配给他,生下鸠摩罗什。其母在怀胎时,常去雀离大寺(苏巴什)礼拜。鸠摩罗什7岁时跟着母亲出家,学习小乘佛教,9岁时,跟随母亲到罽宾(今克什米尔),这里是当时小乘佛教说一切有部的根据地。在学习经典的过程中,他陆续遇到几位高僧,都是大乘高僧,这让年幼的他对佛国世界的认知发生了转变,他逐渐接受大乘佛教中“空”的理论,放弃小乘立场。此时的龟兹,正值“僧徒一万余人”的佛教盛世,鸠摩罗什改宗大乘,是龟兹佛教的一个重大事件,引起了大震动,也遭受到小乘势力的挑战。不过,挑战与论战都不再能左右鸠摩罗什,他已凭借大乘佛学“道震西域”。他后来成为大乘佛教最富影响力的推动者,这种转变不仅意味着个人信仰的转变,背后是龟兹王室和诸多信众。他的转变推动了大乘佛教的扩散,影响至整个龟兹地区,乃至中原。回到龟兹弘扬20余年大乘之后,鸠摩罗什前往长安,踏上了译经之路。

虽然克孜尔石窟是小乘佛教的主修场,讲究在僻静深山中的自我苦修,可当大乘佛教逐渐受到推崇后,克孜尔也出现了大乘内容。苗利辉指出,最集中体现的就是几个大像窟,比如大像窟中涅槃像里的多佛现象,便是大乘涅槃观的体现。 最早的佛教经文,多是由印度的婆罗谜文字书写,传至中国之后,必须通过翻译才能被更多人接受,因此也就有了译经活动。每一次大型的译经活动,都在为佛教的传播积蓄能量。在鸠摩罗什之前,也有诸多高僧译经,不过大都是从梵文原文逐字句翻译过来的,异常难懂。季羡林先生在《大唐西域记》校注前言中谈到这些译本:“如果不与梵文原文对照,简直不知所云。梵汉两种语言,语法结构式非常不相同的。梵文不但名词、代词、形容词的变格和动词的变位异常复杂,而且词序也同汉语完全不同,如果直译,必然会产生佶屈聱牙的文体。”因此在早期,由于受困于经律文本的语言,佛教传播并不容易。

最早的佛教经文,多是由印度的婆罗谜文字书写,传至中国之后,必须通过翻译才能被更多人接受,因此也就有了译经活动。每一次大型的译经活动,都在为佛教的传播积蓄能量。在鸠摩罗什之前,也有诸多高僧译经,不过大都是从梵文原文逐字句翻译过来的,异常难懂。季羡林先生在《大唐西域记》校注前言中谈到这些译本:“如果不与梵文原文对照,简直不知所云。梵汉两种语言,语法结构式非常不相同的。梵文不但名词、代词、形容词的变格和动词的变位异常复杂,而且词序也同汉语完全不同,如果直译,必然会产生佶屈聱牙的文体。”因此在早期,由于受困于经律文本的语言,佛教传播并不容易。

这种直译的风气到了鸠摩罗什,才发生了根本的改变。鸠摩罗什采用意译的方法,用更通俗的语言讲述佛经。到了唐代,“在佛经翻译史上,玄奘开辟了一个新的时代”。他不太赞同鸠摩罗什那种删略梵文原文的做法,减去那些繁缛的表述,他依然忠实原文,他并非直译,也非意译,而是“融会直译自创新风”。

李崇峰在接受本刊采访时解释道:“如果把鸠摩罗什看作‘旧译’的代表,那么玄奘就是‘新译’;如果玄奘是‘旧译’,那么鸠摩罗什就是‘古译’。从现在佛教经典的传播来看,鸠摩罗什的译本寿命非常长,影响范围也极广。比如直到今天,很多现代人读的《金刚经》《阿弥陀经》都是鸠摩罗什的译本。”李崇峰指出,鸠摩罗什与玄奘译经有本质的区别,按后世对翻译的观点来看,玄奘严格遵循翻译的“信、达、雅”原则,既忠于原文,又得体优雅,但玄奘的译本流行范围有限,对于广大信众而言,并不容易接受。反观鸠摩罗什的译本,自问世以来就流传很广,即便到了唐代,玄奘、义净等新译佛典多出,但鸠摩罗什旧译经律论仍流传较广,一些云冈、龙门石窟中的所用经文仍出自他的版本。敦煌藏经洞出土了大量鸠摩罗什译本写卷,当时地面寺院和石窟寺中的许多经变,多依鸠摩罗什译本创作。在莫高窟的壁画中,“法华经变”据鸠摩罗什译本绘制,“维摩诘经变”依鸠摩罗什译本变相,“西方净土变”以鸠摩罗什新译《无量寿经》为据,至于盛唐时期绘制的“弥勒经变”,则大多依竺护法和鸠摩罗什译本。

从某种程度上看,佛教的传播与其教义的需求度相关,但更与在一些重要节点上出现的关键人物相关。鸠摩罗什、法显、玄奘、义净这些高僧,正是复杂宗教世界中的引领者,他们的出现与大乘佛教的主张不可分割。虽然克孜尔石窟和整个龟兹地区都以信奉小乘佛教为主,但也成为大乘佛教发展的一片润土。克孜尔石窟距离龟兹王城较远,偏安一隅,即便后来库木吐喇、森木塞姆等石窟受到汉传大乘佛教影响很大,壁画风格也大变,但克孜尔始终为小乘信众坚守的佛教圣地。当然,龟兹乃至整个西域,并不全然是佛教,摩尼教、拜火教等西域宗教都交织在一起并行,但最终它们逐一消没,只留下一些壁画图像和如今很多尚未解读的失传古老文字。 从鸠摩罗什到玄奘,这两位高僧与龟兹国的关联,实际上也是与龟兹王室的关联。

从鸠摩罗什到玄奘,这两位高僧与龟兹国的关联,实际上也是与龟兹王室的关联。

佛教是何时传入龟兹的,一直未明。西域诸国原本的信仰多是原始巫教,当佛教传进西域时,会受到很多传统宗教者的反对和抵抗。隶书碑帖《曹全碑》记述了一件事,当时疏勒国(今喀什)发生弑父篡位的政变,对大汉王朝不再称臣进贡,西域戊部司马曹全奉旨前往疏勒征讨,《曹全碑》便是表彰他的。由于发动政变的首领和德是反对佛教的,在这个背景下,很有可能大批佛教徒从疏勒涌向龟兹避难,这是大约2世纪末的事。此时,龟兹国已在白氏的统治之下逐渐稳定。

简单来说,龟兹国由白氏统治,从公元1世纪一直延续到8世纪末唐贞观年间,长达700多年。佛教传入龟兹,最初可能也是从宫廷开始的。在那个民族迁徙流动性大、王朝更迭频繁的西域,如此长时间稳固统治的地方政权,实属难得。甚至很难说得清,究竟是由于白氏王族的推崇,佛教才能在龟兹根深蒂固,还是因为佛教的庇护与支撑,白氏才得以维持长达7个世纪的统治和发展。早期的白氏王族就有出家传统,其中有的王族在中原参与早期大乘佛教经典的翻译,鸠摩罗什也是王族出身。整个克孜尔石窟从兴建到衰落,几乎都处于白氏统治期间。

位于克孜尔石窟后山区的第211窟北壁,学者们发现有一小幅未完成画稿,是一位头饰华丽的西域男子形象,头像上方有一则题记。龟兹学者庆昭蓉是研究吐火罗语的专家,通过释读,她认为题记中有“龟兹大王”的字眼,从发型衣饰判断,有可能是某位龟兹王的肖像,又或是图中的菩萨像套用了这位龟兹王的面容。211窟的开凿,就是为纪念这位国王的。窟的位置非常好,在后山区一排山峦的制高点,居高临下,坐北朝南,俯瞰整个渭干河。只是不知为何,窟没修完,壁画也没有画完。但根据窟内其他文字和图像推测,该窟的修建时间不晚于6世纪末。

在克孜尔石窟,出现国王的痕迹并不少。第67窟内,曾发现有龟兹国王的供养账单,第四位是一位名为Tottika的国王。20世纪初,德国人格伦威德尔在第205窟主室门道的侧壁上发现此王的供养像,人像上方的方形榜题栏中还有Tottika的梵文名字。在克孜尔尕哈第13、14窟中,出现了地神托举龟兹王族供养人的图像,这无疑是一种强大权力的象征。像这样明确有龟兹国王出现的壁画,在龟兹地区石窟群中发现有17处。

克孜尔211窟隔壁的212窟也很有意思,纵深很长,是一个难得的条形窟。两壁绘制的,都是曾经的商贾巨富出家为僧的故事,其中很多壁画残块现在收藏于德国。通常认为,克孜尔石窟的供养人在前期以王族为主,到了中后期,贵族、商贾、僧侣越来越多。庆昭蓉在研究中指出,212窟中商人出家的故事很可能是窟主人身份的一种暗示,“后山区的发展很可能也与商人阶级有关,龟兹社会里的中层逐渐兴起”,这或许也意味着龟兹国的某种社会变动。庆昭蓉的推测非常有趣,虽然尚未得到学界进一步的探讨,但她将看待克孜尔与龟兹社会的视角,指向了宫廷王室成员之外的商贾贵族,说明在龟兹政权的中后期,贸易、经商交往愈加频繁,这不仅体现在钱币、账本等出土物上,还有可能体现在石窟内。

虽然龟兹一直为白氏家族所统治,直至回鹘占领,中间未曾中断,但在各方游牧与农耕势力的角逐下,也曾与焉耆彼此侵攻,发生在西域诸国之间的人口迁徙和交往频繁,至于上层社会、贵戚名流,更有出质、联姻等政治军事行为,因此龟兹居民的血统的复杂程度,未必低于近代欧洲诸国。西域三十六国自汉代记载中就有,在远至中亚的版图上,民族和人种便更为复杂。诸国之间交换人质由来已久,他们会将人质安置于寺院,这种做法在贵霜时代已有。自龟兹寺院、宫廷至民间百姓,人口流动很是复杂,因此,“与其将历史上的龟兹视为单一民族,毋宁更当看作塔里木盆地北边最繁华而深具国际性的城邦联盟之一”。庆昭蓉写道。 唐王朝与西突厥的纷争在西域持续了多年,显庆三年(658),唐朝灭西突厥汗国,将安西都护府从西州交河城迁至龟兹王城,下辖龟兹、于阗、疏勒、焉耆四镇,龟兹也就成为唐朝统治西域的军政中心,其位置正是库木吐喇石窟所在地。有学者指出,白氏王朝可以在唐代一直兴盛,很大一个原因是安西都护府的迁址,不但帮助西域地区维持长期的稳定,而且保障丝绸之路的畅通。

唐王朝与西突厥的纷争在西域持续了多年,显庆三年(658),唐朝灭西突厥汗国,将安西都护府从西州交河城迁至龟兹王城,下辖龟兹、于阗、疏勒、焉耆四镇,龟兹也就成为唐朝统治西域的军政中心,其位置正是库木吐喇石窟所在地。有学者指出,白氏王朝可以在唐代一直兴盛,很大一个原因是安西都护府的迁址,不但帮助西域地区维持长期的稳定,而且保障丝绸之路的畅通。

唐代新罗僧人慧超曾在他的行纪中写道,他走到了龟兹国,寺院僧人众多,多行小乘法,肉和葱韭都不忌,而当地的汉僧行大乘法,不食肉。与小乘寺院不同,西域的汉寺日常管理也完全仿造中原寺院的制度来执行。慧超所记的安西汉寺中,有寺主、上座和都维那等僧官,据史籍记载,这种建制就始自唐代中原佛寺。苗利辉指出,“正是由于以四镇都僧统为首的由中原选派而来的汉僧的存在,唐中央王朝关于佛教事务的许多敕令才得以在偏远的西域执行。特别要提及的是,岀身于长安寺院的僧人充任了各级僧官,在西域汉寺的建立及建成后的管理过程中,他们都发挥了举足轻重的作用。慧超的记载十分重要,它告诉我们,安西都护府在龟兹建立的佛寺,其住持是从长安著名佛寺抽调的高级僧侣,七宝台寺、大云寺、庄严寺都是京都的名寺。足见龟兹汉人佛寺有唐朝官方的全力扶持。”

在唐代安西都护府之前,早在东汉,班超任西域都护时期,西域都护府迁至龟兹,龟兹就成为汉与西域的连接点。如今说张骞开辟丝绸之路,并不是指张骞首次打通新疆这里的东西要道,早在公元前两三千年前,游牧民族大迁徙就是这样横穿东西的,张骞的意义在于,他的两次出使西域,使得丝绸之路自汉代起正式成为官方的商贸往来通道。两汉期间,塔里木盆地某些绿洲城邦,如龟兹,通过吞并邻近的城邦,经济力量得以增强。同时,汉朝政权通过军垦屯田,推行中原式的密集型农业灌溉方式,使经济进一步飞跃发展,绿洲国家出现人口“大爆炸”,居民数量平均增长了5倍。至公元2世纪初,西域农业发生质的变化,人口增速也有了质的提升。

从汉代西域都护府到唐代安西都护府的所在地,龟兹一直是中原王朝与西域之间密切的纽带。迁安西都护府之后,馆和驿的设置,也增加了行路上的保障。这些信息并没有过多文字记载,很多都出自后来考古的出土文书,文书上会有赋税的记录,又或是粮食的供给。这一路上,唐朝的馆驿制度复刻到西域,政治、军事、交通、运输体系直接导入西域原有的系统,让西域诸国在汉化的制度体系中运转。

北京大学教授、历史学家荣新江在谈到唐代的丝绸之路时曾说道:“唐朝以安西为中心的驿路系统的开通,以及馆驿制度在西域地区的建立,成为唐朝军政人员、公文、物资往来的途径与支撑,同时也为丝绸之路上兴贩贸易的商人,提供了有安全保障的通畅道路。而反观此前西域王国分立状态时,商旅往来有诸多不便,如高昌王国与焉耆为争商道甚至兵戎相见。唐安西都护府的建立和对四镇地区的稳固统治,加之北庭都护府的建立,使得分立的西域绿洲王国及天山北路草原游牧部族成为一体,各自之间的道路通畅无阻,又有馆驿传递制度的保障,这为唐朝兴盛的开元天宝时代维持了一个东西交通的辉煌阶段。”在这个交通网上,佛教石窟寺有时也起到驿站的功能,来往商旅香客在这里停留礼拜,求得心安。

(主要参考文献:霍旭初、赵莉、彭杰、苗利辉著《龟兹石窟与佛教历史》,庆昭蓉著《吐火罗语世俗文献与古代龟兹历史》,薛宗正、霍旭初著《龟兹历史与佛教文化》,荣新江著《丝绸之路与东西文化交流》) 龟兹克孜尔石窟