青莲:由胡入汉

作者:张星云 唐中宗神龙初年(705),李白的父亲做了一个重大的决定,他带着家人从西域迁回内陆,彻底告别此前一直居住的碎叶城。这是一趟极其漫长的旅途,他们要翻过群山,穿越沙漠戈壁,耗时半年之久,加之拖家带口,困难重重。但李白父亲却有着十足的把握,因为他对这条路太熟悉了。

唐中宗神龙初年(705),李白的父亲做了一个重大的决定,他带着家人从西域迁回内陆,彻底告别此前一直居住的碎叶城。这是一趟极其漫长的旅途,他们要翻过群山,穿越沙漠戈壁,耗时半年之久,加之拖家带口,困难重重。但李白父亲却有着十足的把握,因为他对这条路太熟悉了。此前李白父亲一直是西域丝绸之路上一位出色的商人,今吉尔吉斯斯坦境内的碎叶城,是当时陇右道安西大都护府重镇,从这里再向西不远,便是当时的商贸重镇怛罗斯城,再向西,可到波斯大食,直达地中海。李白父亲经营各种商品贸易,包括面料、谷物、葡萄酒、皮毛、干货以及纸张等,借助这条著名的丝绸之路,他的骆驼贸易团队将中国各类商品运送至阿拉伯世界以及欧洲,同时也将西域产品贩至中国内陆。

他们一家从碎叶城出发,向东410里到达今锡尔河,再30里到乌孙所治赤山城,之后,180里渡托什干河,40里再渡塔里木河,河的北侧就是今天的阿克苏,再向东480里就到了安西大都护府的重镇龟兹,也就是今天的库车。按唐代的一般情况来说,西域来人接下来大都沿着河西走廊东下,到长安、洛阳等地居留。专门研究唐朝胡商的历史学者葛承雍对本刊说,唐代居住在长安的胡人数量甚多,由于交通发达,市场繁荣,他们往往在大城市之间流动迁移,除了两京之外,还会去往太原、扬州、广州等地。

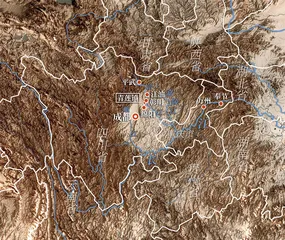

不过李白父亲当时却没有走这条由胡入汉的常规路线,而是向南入蜀。唐人入蜀通常有四条路线,一种走水路从东由三峡逆流而上,一种从北部走七条蜀道,经汉中、剑阁南下,还有从南部北上的五尺道、西夷道。但李白父亲再次没有走人们常走的路线。尽管没有明确的史料记载,但葛承雍推测,李白父亲应该走的是益州与鄯善间,一条与河西走廊并行的所谓“河南道”,这条路在祁连山之南,今青海境内,当时为吐谷浑的辖区。李白的父亲从甘肃岷县翻越岷山,再沿岷江南下。绵州为入蜀之后的重要一站,李白父亲随即驻留不前。

不过有意思的是,他既没有沿着岷江继续南下,定居当时蜀中最繁华的大都市成都,也没有选择仅23公里外的绵州州府,即今天的绵阳——这里贯通长安与成都的官道金牛道与长江支流涪江交汇,拥有便利的水陆交通,本来应该极其适合做贸易。他甚至没有选择北侧龙州治所江油关所在的平武,而是最终在绵州昌隆县清廉乡安家建宅。昌隆是一处偏远小镇,在涪江狭长的河谷地带,处于涪江与盘江交汇处形成的三角洲上,地广人稀,群山阻隔,周围被树林与江水环绕。当时整个昌隆县不超过几千户,清廉乡上居住的人就更少了。

如今从江油市区坐车,12公里就能到达清廉乡。后因李白自号青莲居士,去世后乡人追怀,在宋代改清廉为青莲。今天人们将它叫作青莲镇,总人口4万人。由于规模小,上世纪60年代筹备建立李白纪念馆时,甚至都没有考虑这座小镇,而是直接把馆址设在了江油市区里。青莲镇几个与李白有关的地点,比如粉竹楼、太白祠、陇西院,以及李白的衣冠冢,大多是明清时复建的。直到2020年,青莲镇才在这些相关建筑范围里设立了李白故里景区,不过游客依然稀少,通常人们从九寨沟自驾旅游结束后,回成都路上,会在这里停留一下。但今年有点不一样,当地负责人员说,动画电影《长安三万里》上映两个月后,他们就完成了全年的游客量任务。 为什么李白的父亲会选择这个如今看上去依然与世隔绝的小镇作为全家历时半年的长途旅行的终点呢?实际上他很可能出发前做过精细的规划,最终选择了这里。

为什么李白的父亲会选择这个如今看上去依然与世隔绝的小镇作为全家历时半年的长途旅行的终点呢?实际上他很可能出发前做过精细的规划,最终选择了这里。

现存史料中,有关李白身世的记载,李阳冰《草堂集序》与范传正《唐左拾遗翰林学士李公新墓碑并序》最为可信。李阳冰为李白族叔,他在李白去世后一年写下此序;范传正为李白的朋友范伦之子,在李白去世56年后,他行至当涂踏访李白生前旧居,见到了李白之子伯禽所保存的记载李家世系的一份手书,但“纸坏字缺,不能详备,约而计之”。李阳冰写:“世为显著,中叶非罪,谪居条支……神龙之始,逃归于蜀。”范传正写:“隋末多难,一房被窜于碎叶,流离散落,隐易姓名,故自国朝已来,编于属籍,神龙初,潜还广汉,因侨为郡人。”一些学者认为,从“逃归于蜀”和“潜还广汉”可以看出,李家的身份存在问题,无论是出于避难、避仇,还是避官府,他都要选一处山高林远,但仍与外界有所联系的地方。

那为什么要选择四川呢?四川省李白研究会会长、西南民族大学文学与新闻传播学院院长徐希平对本刊分析说,李白父亲很可能以前做生意就来过此地,对周边环境和当地百姓都很熟悉。做民族贸易的李父,深入中原做纯粹的汉地生意想必不是他的强项,因此他选择来到接近中原的民族过渡地区,自西域而来的骆驼商队和前往江南的商船在这里交会,对于生意来说,这将既是一种试探也是一种适应。

此外从青莲向西翻过九顶山,就是广阔的汶州和茂州地区了,这里是氐羌部落的聚集地。就像胡人一样,氐羌人在古代也是个很广泛的概念,包括现在北川的白马藏族当时都算是氐羌的一支。青莲有一古渡口,名为漫波渡,相传曾叫蛮婆渡,就是因为当时有很多少数民族妇女在江边洗衣服,直到20世纪80年代,这里还是青莲镇横跨涪江的重要渡口,直到旁边的过江桥建成后才逐渐衰落。

此外从青莲向西翻过九顶山,就是广阔的汶州和茂州地区了,这里是氐羌部落的聚集地。就像胡人一样,氐羌人在古代也是个很广泛的概念,包括现在北川的白马藏族当时都算是氐羌的一支。青莲有一古渡口,名为漫波渡,相传曾叫蛮婆渡,就是因为当时有很多少数民族妇女在江边洗衣服,直到20世纪80年代,这里还是青莲镇横跨涪江的重要渡口,直到旁边的过江桥建成后才逐渐衰落。

唐时很多氐羌人翻过九顶山来到青莲,在这里自发地形成了民族贸易集散地。徐希平认为在那个时代,这种自发性很难得,少数民族不害怕汉人,可以自由往来于青莲,说明这里没有战事,相对和平稳定,也说明这里离渗透着中原权力的西南重要城市有一定距离。这给了李白父亲一个进可攻退可守的理想状态,他在这里可以发展自己的民族贸易,一旦有官兵追寻他,亦可潜入山高林密的民族地区,自我保护。 青莲当地胡人不多,但肯定有,因为哪里有利益哪里就有粟特商人。2012年,成都天回镇老官山汉墓考古发掘中,出土了四架蜀锦提花机模型,葛承雍认为,这证明早在西汉,当地已经掌握了高超的织锦技术,西汉扬雄《蜀都赋》、晋代左思《蜀都赋》都讲了当时织锦业的发展和繁荣。此外沿着岷江顺流而下,经过成都,很快就会到达彭山江口,这里在唐时叫武阳,是当时全国最大的茶叶集散地,蒙顶山产的汉唐最好的贡茶就在这里销售,因此全国各地商旅云集此地。除了胡商最爱的丝绸和茶叶之外,四川也是重要的瓷器产地,比如邛窑,以及杜甫诗里曾写过的大邑的瓷,在当时声誉都很高。80年代,青莲镇周边也曾发现40余处唐代窑址,被称为青莲窑,当时北京大学考古系的学生来这里重点发掘了5处,如今这些窑址周边还散落着大量瓷片。它们是典型的龙窑形制,细长圆筒状的窑炉沿山坡而建,底部加热,顶部为烟囱,中间窑身摆放要烧的坯胎。有意思的是,这些窑址都选在涪江或其支流旁几米到十几米的距离,当地人告诉我,在上世纪修建水电站前,涪江的水流是很大的,附近古渡口众多,水路自然是当时运送商贸货物的最佳选择。

青莲当地胡人不多,但肯定有,因为哪里有利益哪里就有粟特商人。2012年,成都天回镇老官山汉墓考古发掘中,出土了四架蜀锦提花机模型,葛承雍认为,这证明早在西汉,当地已经掌握了高超的织锦技术,西汉扬雄《蜀都赋》、晋代左思《蜀都赋》都讲了当时织锦业的发展和繁荣。此外沿着岷江顺流而下,经过成都,很快就会到达彭山江口,这里在唐时叫武阳,是当时全国最大的茶叶集散地,蒙顶山产的汉唐最好的贡茶就在这里销售,因此全国各地商旅云集此地。除了胡商最爱的丝绸和茶叶之外,四川也是重要的瓷器产地,比如邛窑,以及杜甫诗里曾写过的大邑的瓷,在当时声誉都很高。80年代,青莲镇周边也曾发现40余处唐代窑址,被称为青莲窑,当时北京大学考古系的学生来这里重点发掘了5处,如今这些窑址周边还散落着大量瓷片。它们是典型的龙窑形制,细长圆筒状的窑炉沿山坡而建,底部加热,顶部为烟囱,中间窑身摆放要烧的坯胎。有意思的是,这些窑址都选在涪江或其支流旁几米到十几米的距离,当地人告诉我,在上世纪修建水电站前,涪江的水流是很大的,附近古渡口众多,水路自然是当时运送商贸货物的最佳选择。 唐时从青莲沿涪江向下游走,很快就能到达金牛道和涪江交汇的绵阳,再往下游,便会在重庆汇入嘉陵江,继而进入长江流域主航道,商船可以一直通到江南贸易重镇扬州、南京。而从青莲再往上游走,很快就到了今武都的涪江六峡地区了,此地被拿来和三峡比较,就是因为水道逐渐变窄,这里的水又急又险,并不适合水路运输。从这里再往上,是平武江油关,不仅往来大宗货物需要通关文书,检查严格,还因关外就是唐与吐蕃交战的前线松潘,常年战乱,并不稳定。因此青莲几乎是货船沿长江溯流而上所能到达的最上游了。

唐时从青莲沿涪江向下游走,很快就能到达金牛道和涪江交汇的绵阳,再往下游,便会在重庆汇入嘉陵江,继而进入长江流域主航道,商船可以一直通到江南贸易重镇扬州、南京。而从青莲再往上游走,很快就到了今武都的涪江六峡地区了,此地被拿来和三峡比较,就是因为水道逐渐变窄,这里的水又急又险,并不适合水路运输。从这里再往上,是平武江油关,不仅往来大宗货物需要通关文书,检查严格,还因关外就是唐与吐蕃交战的前线松潘,常年战乱,并不稳定。因此青莲几乎是货船沿长江溯流而上所能到达的最上游了。

事后证明,李白父亲的选择对于家族生存发展而言极其成功。他的选择甚至很有前瞻性,因为在不久的将来,连通西南的茶马互市就会逐步完善,南方丝绸之路的发展使四川进一步成为重要的民族贸易地区。 经过漫长的旅途来到青莲后,李白的父亲便更改了姓名,如今在历史文献中,他被称为李客。显然这并非真名,而是“异乡人”“外来客”之意,至于他的姓氏是否也更改了,则无从考证。机敏的李客说自己的族谱在搬回内陆的旅途中遗失了,但他自称是西汉将领李广的后代。根据史料记载,李广十六世孙李暠定居陇西成纪,是十六国时期西凉国的建立者,后为唐代著名郡望中的陇西李氏,而李唐皇室也自称系岀陇西李氏,这样一来,李客与当朝皇室便有了同宗的关系。

经过漫长的旅途来到青莲后,李白的父亲便更改了姓名,如今在历史文献中,他被称为李客。显然这并非真名,而是“异乡人”“外来客”之意,至于他的姓氏是否也更改了,则无从考证。机敏的李客说自己的族谱在搬回内陆的旅途中遗失了,但他自称是西汉将领李广的后代。根据史料记载,李广十六世孙李暠定居陇西成纪,是十六国时期西凉国的建立者,后为唐代著名郡望中的陇西李氏,而李唐皇室也自称系岀陇西李氏,这样一来,李客与当朝皇室便有了同宗的关系。

至于李客所说是否为真,学界看法不同。因为唐人有冒宗的风气,一些出身寒门的人为了抬高身价,会借此攀附大姓中的显要人物。后来李白也确实因此获益,在与一些皇室人物交往时,他常用族叔、族兄、族弟、族侄等称呼,甚至写诗赠给其中一些人。

李客的身世谜团重重,但他确实是从西域碎叶回迁内陆无疑。按照李家的说法,隋代末年,天下大乱,李暠的后代有一支被打压,流放至碎叶,当时这里还处于西突厥的控制之下。《资治通鉴》说,“隋末,中国人多没于突厥”,玄奘于太宗贞观年间赴印度求法,曾路过碎叶,他在《大唐西域记》中记述,自己看到城里有300多户中国人,“昔为突厥所掠,后遂鸠集同国,共保此城,于中宅居,衣服去就遂同突厥,言辞仪范犹存本国”。直到唐高宗显庆二年(657),碎叶才重新归入唐版图,属安西大都护府管辖。

其间,朝廷有过几次大赦,不过显然李客也搞不清楚,这些大赦对于“窜于碎叶”的祖辈来说是否有效,以及到了他这一代,是否仍有效。他把身世说得扑朔迷离,成了保护自己的最好方法。

李客是个成功的商人。来到青莲后他在四川和长江沿岸继续做贸易,很快成为一方富豪。没有直接的文献证明这种成功,但后来李白能在扬州一年挥金30万,间接说明李家已经达到了财富自由的程度,后人在文献中描述李客的状态是“高卧云林”。

就在李客从碎叶搬往青莲的这趟旅途前后,李白出生了。有人说李白出生在碎叶,5岁时随父亲来到青莲,也有人说李客来到青莲后,李白才出生。目前能够看到的比较可靠的文献显示,李白在5岁的时候,已经开始在青莲生活了。无论如何,从童年到青年的20年里,青莲对他产生了深远的影响,不仅塑造了他的性格、文学造诣,也间接决定了他的人生轨迹。

相传李白的母亲可能就是胡人或者少数民族,但不论李白自己是否胡汉混血,仅是在汉族与少数民族混居的青莲长大,耳濡目染之间,李白便拥有了与中原汉文化不同的性格。他一生展露出的勇武、豪侠、浪漫的性格,更像巴蜀人。《太平寰宇记》说李白生活的这一地区,“刚悍生其方,风谣尚其武”“勇锐而善舞”“人食稻鱼,俗不愁苦”。

古人一般在虚龄七八岁时开始读书,但李白早慧,记忆力超群,从5岁开始读书识字。李白后来在《上安州裴长史书》中说:“少长江汉,五岁诵六甲,十岁观百家,轩辕以来,颇得闻矣。”不过也许因为四川地处偏远,教育落后,抑或李家一直保持着隋末西徙碎叶前的旧制中原文化传统,实际上李白5岁读的“六甲”是汉魏时期的经典,早已不在唐科举制学业范围内了。唐初颁布《五经正义》作为标准的考试范围,天下士子为了考取功名,无不奋发苦读,而李白“十岁观百家”“十五观奇书”,显然不受正统思想的束缚。

李白更喜欢道家文本,尤其是《庄子》,这本书给了李白很多奇异的想象。后来他常提到开篇《逍遥游》中的一个片段:“北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。”李白对道家的偏爱也许不只因为父亲的教育,历史学家、考古学家向达在研究南诏的宗教信仰时,认为道教的产生与陇蜀地区的氐羌族有关。历史上青莲周边的窦圌山、紫云山、戴天山、匡山等地,确实道教气氛浓郁。现在在窦圌山上的云岩寺内,还留有1964年古建筑学者罗哲文确认的我国唯一现存的宋代道教木制转轮经藏。 相传李白曾在匡山书院读书,如今这里依然有烟火气

相传李白曾在匡山书院读书,如今这里依然有烟火气

李白除了跟着父亲学习、上私塾以外,也去附近匡山大明寺学习。如今在匡山上,还有匡山书院和读书台两处明清时期后建的地点。匡山书院现在是一处依然使用中的道观,读书台设太白祠,每年三月三和九月九,考试成绩不好的学生其家长会带着孩子一起来登高,除了祭拜,还会把各类圆珠笔和教材、作业本摆在李白的塑像旁,我们所见“上贡”的教材里除了《语文》《地理》,也有《物理》《化学》,甚至还有电脑光盘等学习资料。

“只要功夫深,铁杵磨成针”的故事相传也发生在这里。至今在青莲镇,还有一条小溪叫磨针溪。 李客鼓励儿子写诗。李白上学时会背诵大量古诗,并模拟它们写作。《昭明文选》是他学习的教材之一,这本书由700多首经典诗歌和散文组成,每篇作品李白都模仿过多次。少年李白有一天去家边的戴天山寻访道士,不遇,于是写下一首规整的五言诗:“犬吠水声中,桃花带雨农。树深时见鹿,溪午不闻钟。野竹分青霭,飞泉挂碧峰。无人知所去,愁倚两三松。”这首诗可能是现在保存下来的李白最早的作品。

李客鼓励儿子写诗。李白上学时会背诵大量古诗,并模拟它们写作。《昭明文选》是他学习的教材之一,这本书由700多首经典诗歌和散文组成,每篇作品李白都模仿过多次。少年李白有一天去家边的戴天山寻访道士,不遇,于是写下一首规整的五言诗:“犬吠水声中,桃花带雨农。树深时见鹿,溪午不闻钟。野竹分青霭,飞泉挂碧峰。无人知所去,愁倚两三松。”这首诗可能是现在保存下来的李白最早的作品。

李客对儿子的诗歌能力非常惊讶,但他也知道,这些诗句模仿性极强,如果想要写出真正原创的作品,需要丰富的阅历。于是李客决定给儿子一笔钱,让他去周游家乡附近的郡县。718年,18岁的李白第一次离家。他乘船沿家乡的涪江而下,抵达与绵州相邻的梓州,他的目标很明确,抵达州府昌城县后,前往城北的昌平山,拜访住在山上的一位隐士赵蕤。

赵蕤出身名门,精通典籍,朝廷曾邀请他去京城当官,他拒绝后返回家乡,隐居于此,从事著述,写下《长短经》。这本书虽然讲的是治国安邦的道理,但并非停留在儒家道德善恶是非论述上,而是谈论具体的操作技术,比如如何权谋政治,如何知人善任。同是治国理论,后人习惯把司马光的《资治通鉴》叫“正经”,把赵蕤的《长短经》称为“反经”,而赵蕤这种有别于传统儒家理论的思想家,则被称为“纵横家”。

赵蕤以博学和隐居闻名,因为拒绝了官场,《旧唐书》与《新唐书》皆无其传。李白来访时,他已经年近六十,隐居在山上的悬崖洞穴里,两年前刚写出了《长短经》,李白读后慕名而来,赵蕤成为他人生中的第一位老师。

在世界观形成的重要时刻,李白都是跟着赵蕤在学习。尽管两人相差40岁,但他们气质、志趣、理想都非常相似。李白此后一生深受赵蕤思想的影响,最大的追求就是辅佐明主、建功立业,在政治上获得成就后,再功成身退,返回家乡附近的深山之中,过上宁静的隐居生活。

不过眼下最重要的是如何才能走上仕途之路。父亲李客不仅“逃归于蜀”“潜还广汉”,还是商人身份,这两点都使李白无法通过科举考试的政治审查和报名程序。赵蕤告诉他,“干谒”和“行卷”是另一条路。当时五品以上官员可向朝廷直接举荐人才,平民寻找机会向官员呈上自己所写的散文或诗歌,如果官员欣赏此人的文采,就会推荐他,如果举荐成功,就可以跳过科举考试,进入仕途大门。离得最近的成功案例,是李白上一辈的四川文人陈子昂,他曾因为“达兼济天下,穷独善其时”“感时思报国,拔剑起蒿莱”等诗文深得武则天欣赏而获赐官。

赵蕤告诉他,梓州是个偏远的小地方,很少有重要官员经过这里。他必须去更大的城市,才有机会遇到地位更高的人物。于是李白听从老师的建议,与老师就此告别,前往四川当时最大的城市成都。

721年春,李白漫游到成都,这里是益州的首府以及政治、文化中心,剑南道治所设在这里。新上任的益州长史苏颋是被贬离京的前宰相,也是著名的文人,与宰相燕国公张说齐名,在盛唐并称“燕许大手笔”,后人评价其诗骨力高峻,韵味深醇,情景声华俱佳。李白来到苏颋官邸,呈上自己新写的《大猎赋》,请仆人把文章送进去,苏颋看后当即设宴,把李白请进正厅,亲自款待。

《大猎赋》篇幅很长,少年李白情感饱满地表达了自己的诗赋观点和政治理想。开篇他就夸张地强调:“白以为赋者,古诗之流。辞欲壮丽,义归博远。不然,何以光赞盛美,感天动神。”随后他引用诸多古代伟大诗赋作者的例子,阐述自己的政治理想,其中引经据典的密度极大:《子虚赋》《汉书》《史记》《周易》《楚辞》《庄子》《华阳国志》《左传》《汉书·成帝纪》《战国策》《尔雅》《山海经》等。

李白专注于隐喻和典故,行文晦涩难懂。他以封建帝王冬天狩猎的传统出发,任由自己天马行空地把帝王狩猎的过程比作治国手段,在他的思绪里,君王展开翅膀,穿越天际星旃,乘坐奔雷之车,挥舞电鞭,指挥猎队勇士们与山林野兽作战,白猸、飞骏、穷奇、䝙獌等奇异猛兽展开反击,猎手们喷洒鲜血、飞散毛发,宛如天空中洒落下来的兽群,从高空坠落到荒野之中。文章最后他将皇帝描述成放弃了所有世俗依恋,回到荒野寻找“正道”,来契合唐玄宗当时崇尚道教的心情。这篇赋想象力惊人,读来也是一层层放纵的诗意堆砌,展现了李白独特的文学才华,但其中少有具体的政治见地。李白见到苏颋后说,自己认为诗文才华不重要,服务朝廷,让国家繁荣昌盛才是他最大的抱负。苏颋很满意,说会考虑举荐李白。

李白认为苏颋会信守诺言,所以他决定留在成都等消息。此时正值仲春,李白去瞻仰了据说是800年前司马相如抚琴的地方,逛遍东市西市,游览纪念诸葛亮的武侯祠,最后登上了散花楼。看着城内层层叠叠的楼宇,城外远处的森林,他随即创作了一首五言排律:“日照锦城头,朝光散花楼。金窗夹绣户,珠箔悬银钩。飞梯绿云中,极目散我忧。暮雨向三峡,春江绕双流。今来一登望,如上九天游。” 《登锦城散花楼》是一首典型的李白早期诗歌,很多关键元素已经显现,尤其是重视呈现壮阔的、超出真实视野的诗意空间。在“极目散我忧”里,少年李白已隐隐开始有了早熟的成年人的忧愁。

《登锦城散花楼》是一首典型的李白早期诗歌,很多关键元素已经显现,尤其是重视呈现壮阔的、超出真实视野的诗意空间。在“极目散我忧”里,少年李白已隐隐开始有了早熟的成年人的忧愁。

实际上,苏颋早已改变主意,决定不推荐李白了。尽管他在《荐西蜀人才疏》中说“赵蕤术数,李白文章”,对李白的才华是认可的,但李白不拘俗礼,且谈论间放言高论,再加上从商的家庭背景,令苏颋犹豫了。这种谨慎是合理的,如果官员举荐的人带来了麻烦,朝廷也会降罪于举荐人,进而影响其政治生涯。

李白在成都继续等待了一段时间,本想直接回家,后来又改变了主意,想再碰碰运气,去了渝州,也就是今重庆,李邕在那里做刺史。李邕的父亲李善曾经注释过《文选》,是位著名的文人,包括李白在内,当时学生们广泛使用的教材都是李善注释的版本。李邕自己也很有名,草书自成一派,擅长写碑颂,《旧唐书》里说当时朝野上下很多人都会带着金帛去向李邕求碑颂,他也几乎不拒绝,前后写了数百首,获赠的润笔费就高达百万。李邕广交天下文士并且仗义疏财,这些都是李白需要的。

但和上次一样,面对李白唐突到访,李邕敷衍了事地接见了李白,但其实置之不理。不明就里的李白心存希望,在重庆等了一个月。最后他拜托别人给李邕送去自己新写的一批诗歌,其中就有那首态度并不客气的《上李邕》,开头写道:“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。”他在诗歌结尾处指责沉默的李邕:“宣父犹能畏后生,丈夫未可轻少年。”最终,李白没有等到李邕的任何消息。

李白的两次干谒努力都失败了,入仕之路一点也不容易,后来李白感慨道:“蜀道之难,难于上青天。” 回到青莲老家的李白继续潜心读书,他在诗文中屡次提及司马相如、扬雄等人,不愿甘于蜀地一隅的他希望步前辈后尘,出川谋求发展。李白准备再次上路,靠近权力中心,去干谒更德高望重的官员,为自己寻找入仕之路。出发前,他精心策划了这场旅途,谨慎地决定不直接去东都洛阳,也不去西都长安,相反,他打算横跨楚吴,也就是今天的湖北、江苏和浙江。这些大都市之间有纵横交错的水道相连,物产丰富,商品和粮食通过水路源源不断地送往洛阳、长安两京。如果能在那里建立起自己的声誉,进而影响到长安,那便是最好的结果。

回到青莲老家的李白继续潜心读书,他在诗文中屡次提及司马相如、扬雄等人,不愿甘于蜀地一隅的他希望步前辈后尘,出川谋求发展。李白准备再次上路,靠近权力中心,去干谒更德高望重的官员,为自己寻找入仕之路。出发前,他精心策划了这场旅途,谨慎地决定不直接去东都洛阳,也不去西都长安,相反,他打算横跨楚吴,也就是今天的湖北、江苏和浙江。这些大都市之间有纵横交错的水道相连,物产丰富,商品和粮食通过水路源源不断地送往洛阳、长安两京。如果能在那里建立起自己的声誉,进而影响到长安,那便是最好的结果。

724年秋,24岁的李白启程离开青莲。他经过成都、峨眉山后,乘船进入长江流域。顺流而下,他先在万州停留了半年,随后抵达三峡的入口夔州,也就是今天的奉节。

当时夔州辖区范围很大,是四川境内四大州之一,现在的重庆在当时都属于夔州管辖。夔州州城设在白帝城,此地是航船进入三峡前的最后一个停靠站。因为三峡峡口很窄,入口处又有一长30米、宽20米、高40米的巨大礁石滟滪堆,使得此处水势甚急。如果赶上夏秋季节,水势大涨,就会在滟滪堆前形成一个巨大的漩涡,很难通过,因此航船每每行至此,都会在白帝城于长江河道上天然形成的回水湾中停靠、休整,等待合适的航行时机,即便是不涨水的季节,通常也会在此停留一晚,翌日早晨再出发,避免夜航危险。因此白帝城成了唐朝热闹的重要渡口,李白也按照规矩,在这里停留,见识了这水流,他曾写下诗句:“白帝城边足风波,瞿塘五月谁敢过。” 1959年滟滪堆被炸除,本世纪初三峡大坝建设完工,如今长江上游水涨后的三峡水流已经不再那么湍急危险,但现在仍有大量货船停靠在奉节渡口,为的是等待从三峡大坝过闸。

1959年滟滪堆被炸除,本世纪初三峡大坝建设完工,如今长江上游水涨后的三峡水流已经不再那么湍急危险,但现在仍有大量货船停靠在奉节渡口,为的是等待从三峡大坝过闸。

在唐代,过三峡是很需要技巧的,船夫会先摇桨,让船顺流而下,进入水流的船会直冲着滟滪堆而去,此时船夫会控制船逐步减速,在船头接近滟滪堆的时候,船夫伸出棹竿抵住滟滪堆,随后一撑,船头就会改变方向,就此顺流而下。

瞿塘峡、巫峡、西陵峡,三峡过后,就进入了楚地,高山高峡渐渐留在身后,江面变宽,视野也豁然开朗。李白看着长江支流于夔州汇聚到干流,“五溪蛮”汇聚到汉族聚集地,他有没有意识到自己即将第一次真正地进入汉族中原的地域,而民族地区给予他的勇武、豪侠、浪漫,则会跟随他一辈子?李白在楚地的入口荆门写下《渡荆门送别》:“渡远荆门外,来从楚国游。山随平野尽,江入大荒流。月下飞天镜,云生结海楼。仍怜故乡水,万里送行舟。”虽然距离青莲已有800多公里,但李白认为脚下陪伴他万里行舟的滔滔江水,仍是他老家涪江流下来的。 此次他顺流而下,必有一种连根拔起的预感。跨过三峡,离开家乡,便将是永别,从此他再也没有回过青莲,一生漂泊,对哪里都没有产生持久的依恋。他就像一位天上来客,游荡于中原,不久,他就将获得一个“谪仙”的绰号。

此次他顺流而下,必有一种连根拔起的预感。跨过三峡,离开家乡,便将是永别,从此他再也没有回过青莲,一生漂泊,对哪里都没有产生持久的依恋。他就像一位天上来客,游荡于中原,不久,他就将获得一个“谪仙”的绰号。

最让“谪仙”留恋的,也许是家乡的月亮。他在武昌写《峨眉山月歌送蜀僧晏入中京》:“我在巴东三峡时,西看明月忆峨眉,月出峨眉照沧海,与人万里长相随。”诗的结尾,他劝同乡和尚“归时还弄峨眉月”。在《游秋浦白苛陂》里他说:“天借一明月,飞来碧云端,故乡不可见,肠断更西看。”在这些诗句中,我们懂得了他那《静夜思》中的滋味:“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”

35年后,经历了安陆十年、长安两年、梁园十年,晚年李白因入永王李璘幕僚而获罪,最终被判流放夜郎。流放之旅,是如此的漫长。从浔阳出发,他走走停停,经过九江、江夏、汉阳、江陵,随后取道长江逆流而上。758年冬,沿江上行的船进入了三峡,当两边的山越来越高,宽阔的视野逐渐变成了狭窄的悬崖峭壁,59岁的李白意识到,自己即将重回24岁时离开的蜀地了。

纤夫拉船速度极为缓慢,他们花了两个月才走过三峡,到夔州时已是759年早春。在白帝城,他下船上岸,准备由陆路南下前往流放之地夜郎。这是李白30多年来再次回到自己魂牵梦绕的故乡蜀地。听到熟悉的方言,看到熟悉的江月,一切都让他想起了自己的青年时代。不过他依然不能回到青莲,他的身份是一名流放犯,此外,他的父母很早之前都已去世。

然而正当李白要启程离开夔州时,他突然接到消息,自己被赦免了。当时中原遭受严重旱灾,太子新立,朝廷为了维护稳定,进行全国大赦。李白欣喜若狂,自己罪名洗脱,朝堂上曾经的敌人也都死去或者被驱逐了。

不过,他却没有像挚友杜甫预想的那样,“敏捷诗千首,飘零酒一杯。匡山读书处,头白好归来”。他没有继续西上回到故乡,而是希望进京开启新的仕途之路。他立刻重新登上船,再次沿江而下,直奔中原。他轻松愉快的情绪化作一首诗,成为脍炙人口的代表作:“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”

(参考资料:《李白评传》,周勋初著;《李白传》,李长之著;《通天之路:李白传》,哈金著;《李白游踪考察记》,林东海著。感谢丁颖、左彩龙、张昌龙、彭爱国、谢小东对本文的帮助) 青莲李白