《海的女儿》:人鱼的诱惑

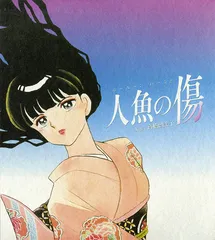

作者:陈璐 《海的女儿》给人留下小美人鱼纯洁、善良的深刻印象,高桥留美子的“人鱼”系列却让儿时的我第一次意识到了人鱼也可以代表人性恶的一面。高桥留美子1984年开始创作以人鱼为主题的漫画作品,故事发生在距今500年前的战国时代:渔夫湧太与伙伴们一起分享了偶然获得的人鱼肉。传说,人鱼肉是能够让人长生不老的神丹灵药,但实际对大部分人来说,人鱼肉是致命的剧毒,如果身体无法适应,他们会立刻死亡或者变成畸形的残暴怪物。伙伴们一个接一个死去,唯独湧太活了下来,成为不老不死的存在。容颜不老的湧太变得越来越孤独,从此踏上了持续数百年的、寻求“如何自然死亡”的旅程。

《海的女儿》给人留下小美人鱼纯洁、善良的深刻印象,高桥留美子的“人鱼”系列却让儿时的我第一次意识到了人鱼也可以代表人性恶的一面。高桥留美子1984年开始创作以人鱼为主题的漫画作品,故事发生在距今500年前的战国时代:渔夫湧太与伙伴们一起分享了偶然获得的人鱼肉。传说,人鱼肉是能够让人长生不老的神丹灵药,但实际对大部分人来说,人鱼肉是致命的剧毒,如果身体无法适应,他们会立刻死亡或者变成畸形的残暴怪物。伙伴们一个接一个死去,唯独湧太活了下来,成为不老不死的存在。容颜不老的湧太变得越来越孤独,从此踏上了持续数百年的、寻求“如何自然死亡”的旅程。在这部作品里,人鱼不仅是欲望的投射,也是欲望本身。故事的开篇已经是现代社会,湧太追寻着人鱼足迹来到一个小山村,发现了少女真鱼。她是被人鱼圈养起来、食下人鱼肉而获得永生的人类,也是年迈的人鱼为重拾青春与美貌所培育的滋补品。人鱼被高桥留美子描绘成一种本性丑陋的生物,它们仿佛在警诫人类,那些对不老不死感到疲倦的人的最后结局。在永远“无法自然死亡”的旅行里,湧太与真鱼遇到无数被欲望驱使的人,他们都被各种各样的事物引诱,陷入永远的疯狂与痛苦之中。

此次重读,我注意到高桥留美子对于人鱼的设定别有深意。在“人鱼骨灰”的故事中,湧太路过自己60年前工作的木暮家,发现早该死去的小苗小姐被未婚夫英二郎偷偷复活了。当初因为嫉妒小苗爱上湧太,英二郎在湧太离去后冲动下杀死了小苗,然后又用50多年时间找到“人鱼骨灰”犯下禁忌。尽管小苗仍是过去的模样,但她却失去灵魂,变成了时不时会犯下杀人罪的“恶鬼”。面对湧太的质问,老去的英二郎回答:“如果没有灵魂,她不就会按照我的意愿行事吗?”他扭曲的表情,比恢复本性的人鱼还要丑陋、可怕许多。 高桥留美子的创作灵感,实际源于日本广泛流传的“八百比丘尼”传说。这个传说有着许多版本,最早的记录可以追溯到15世纪的日本文献,但故事内容却大同小异,说的是很久以前,有位渔夫给妻子食用了人鱼肉,吃了人鱼肉的妻子获得了永生。她结过很多次婚,丈夫们却都先她死去。因为觉得世事短暂,她归入佛门,修行为尼,游历全国,在将近800岁时,仍因漫长的人生感到痛苦,最终进入永远的冥想状态,消失在世人眼前。

高桥留美子的创作灵感,实际源于日本广泛流传的“八百比丘尼”传说。这个传说有着许多版本,最早的记录可以追溯到15世纪的日本文献,但故事内容却大同小异,说的是很久以前,有位渔夫给妻子食用了人鱼肉,吃了人鱼肉的妻子获得了永生。她结过很多次婚,丈夫们却都先她死去。因为觉得世事短暂,她归入佛门,修行为尼,游历全国,在将近800岁时,仍因漫长的人生感到痛苦,最终进入永远的冥想状态,消失在世人眼前。

这个八百比丘尼的传说中,人类最初追求永恒的青春,然而当这种永恒成为现实时,日复一日的漫长人生,又反过来变成一种新的诅咒。身边所有人都随着时间流逝离自己而去,寻求因为死亡而有意义的生活,成了“不死”之人的痛苦和愿望。八百比丘尼选择遁入佛门、远离世人,而湧太和真鱼没有这样做,他们结伴而行,继续寻找变回普通人的方法。现实世界,人类寿命理论上已经被延长至百年,长命百岁的祝祷成为现实,日本人鱼传说里“生存者的孤独”可能是许多人都会面临的痛苦。湧太救下真鱼后,两人俯瞰着大海有过一段对话。湧太说:“人生多多少少还是有点乐趣的。不过像我这种活得太长的,已经没有什么人生而言。”真鱼问:“也有痛苦的时候吗?”湧太回答:“偶尔。”然后说:“不管怎样……活到厌倦也不坏。”

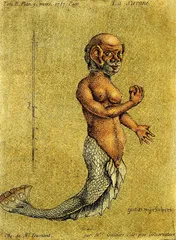

日本人鱼传说与西方的人鱼形象有所不同。在以《海的女儿》为代表的西方传说中,人鱼通常被描绘为上半身是美丽的女性、下半身是鱼尾的混血生物。日本的人鱼形象却并不美丽,常常有着锋利的牙齿,有些甚至拥有像鸟一样的双手,更为怪异和多样。它们常在暴风雨来临之际出没于若狭湾、九州和四国附近的海域。

在那片随着潮汐起伏、仿佛任凭时间流转都不能撼动的大海之前,人类显得如此渺小、脆弱。而人鱼传说,便是日本人对这片浩渺海域虔诚信仰的体现。海洋不仅拥有孕育生命的永恒魅力,更在时间的维度上揭示了它的神奇之处。 几个世纪以来,美人鱼一直是民间传说的一部分,但它的起源仍然是个谜。我们可以在各种文化里找到这种神秘的海洋生物,每一种都有自己独特的解释和象征意义。从欧洲民间传说里的美丽人鱼,到非洲文化中的水神Mami Wata,再到中国神话中的鲛人生物,它们的文化意义差异很大,却因为其共同的神秘色彩,成为许多文学故事的主题。

几个世纪以来,美人鱼一直是民间传说的一部分,但它的起源仍然是个谜。我们可以在各种文化里找到这种神秘的海洋生物,每一种都有自己独特的解释和象征意义。从欧洲民间传说里的美丽人鱼,到非洲文化中的水神Mami Wata,再到中国神话中的鲛人生物,它们的文化意义差异很大,却因为其共同的神秘色彩,成为许多文学故事的主题。

一些文化将人鱼描绘成温顺、仁慈的存在。希腊和印度神话都将人鱼视为神明之一。公元前5000年,巴比伦人也为他们供奉的水神俄安内创造了一位半人半鱼形象的伴侣——生育女神阿塔伽提斯(Atargatis),阿塔伽提斯禁不住诱惑,爱上一名凡人,生下了没有神力的孩子,在羞耻感的驱使下她杀死了情人,化作一条鱼跃入海中,成为美人鱼的始祖。随着腓尼基人和希腊人将这个故事传播开来,男性人鱼特里同在希腊神话中被创造出来,他是海王波塞冬与海后安菲特里忒的儿子,拥有连巨人都为之动容的强大的力量。

另一些文化将人鱼视为会带来灾难的不幸预兆。荷马史诗《奥德赛》里最早提及了这种被称为塞壬的危险海洋生物,它们有着迷人的外表和嗓音,会利用有魔力的歌喉魅惑船员们在崎岖的海岸上触礁,最终走向死亡。那时,塞壬被描绘为半人半鸟而非半人半鱼的形象,但到了7世纪,它在英国文学传统里被定型为一种拥有鱼尾的混血生物。

美人鱼往往代表自然的双重性——既诱人又危险。德国浪漫主义诗人海涅以诗歌《洛雷莱》(Die Lorelei,1823),描述了西方对于美人鱼的普遍想象:美丽的少女戴着镶嵌着宝石的金饰,并用金梳梳理着她金色的头发,现身在水手们面前。少女唱着一首甜蜜的歌曲,令人无法抗拒地沉迷其中。当歌曲结束时,浪潮也吞噬了船只和水手。

这首诗歌的故事背景源于19世纪初德国的地方传说。在莱茵河沿岸的洛雷莱峭壁附近,美丽的少女因被所爱之人背叛,从悬崖上一跃而下,落入水中,这里从此一直回响着呼喊她名字的声音。在后来的音乐和诗歌作品中,最初的故事被遗忘了,取而代之的是一个关于女性的普遍隐喻:迷人的人鱼,用她的塞壬之歌吸引男人进入充满危险的世界。

在苏格兰和爱尔兰神话里,人鱼是一种人称“海豹精灵”的生物:塞尔奇(Selkie)。和中国七仙女传说里的羽衣类似,海豹皮是塞尔奇变化为海豹形态重返海洋的重要物件。一旦海豹皮丢失或被盗,塞尔奇只能保持人形待在陆地上,直至它被找回来。因此在塞尔奇传说里,常有人类为了自私的爱将塞尔奇强行留在陆地上的故事发生。不过,更多相关传说描写了塞尔奇如何拯救快要溺死的渔夫,或是如何溺死了他们。

中国也有自己独特的人鱼传说。根据现存资料,中国最早的“人鱼”出现在《山海经》中。《山海经·海内北经》与《海外西经》都描绘了一种生活在海洋里的奇怪生物:“陵鱼人面手足鱼身在海中”“龙鱼陵居在其(沃野)北”。神话学者袁珂在《山海经》的注译里写到“龙、陵声转,陵、人音近”,因此陵鱼(龙鱼)即为“人鱼”。但此时人鱼还只是一种被记录的奇观,并没有与之相关的叙事出现。

到了魏晋南北朝,人鱼进一步发展为中国独有的“鲛人”故事。干宝在《搜神记》里写“南海之外有鲛人,水居如鱼,不废织绩。其眼泣则能出珠”,这种说法在《博物志》《述异记》中也均有记载。西晋张华在《博物志》中写道:“鲛人从水出,寓人家积日,卖绡将去,从主人索一器,泣而成珠满盘,以与主人。”从此,人鱼想象在中国拥有了“鲛人”的独特身份。

《述异志》出自比张华年代稍晚的南朝方志学家任昉,书中也记述了类似的故事,“南海出绞纱,泉室(指鲛人)潜织。名龙纱,其价百余金,以为服,入水不濡”。中国鲛人与滴泪成珠、善于纺织,并且所作织物入水不湿的能力联系在一起。将人鱼与昂贵的珍珠、织物结合起来,这反映当时人们已经意识到海洋蕴藏了巨大的财富价值。

美人鱼象征着海洋的未知魅力、自然的野蛮力量,以及人与海之间的深厚联系。将人类与其他生物融合在一起的混血存在,则会让人感到深深不安。从生理结构上来看,人鱼既像人类,又非人类,似乎非常容易就能渗透进入人类的世界。人鱼传说实际揭示了人类面对未知海洋时,最深的恐惧和欲望。

在当代文化理论中,“怪物”被认为是“一种构建和投射,它只存在于被阅读的状态”,追溯拉丁文“monstrum”词源上的根本含义,便是“警示之物”。人鱼故事既是被用作警告人类不要越界的标志,同时也是引诱人们这样做的诱因。 尽管如今流行的人鱼形象都是女性形象,但最初人类对于人鱼的认识却是始于雄性人鱼。大约公元前5000年的苏美尔神话就开始信奉人首蛇身的男性水神恩基。随后,巴比伦人以恩基作为原型,创造了属于自己的水神欧涅斯,代表光明、智慧和文明。公元4世纪时,一位学者将欧涅斯的化身俄安内描述为“被赋予理性的动物”,认为他给了男人“创造文学和科学的智慧,鉴赏艺术的能力,教会了男人举止得体,使他们真正成为人类”。

尽管如今流行的人鱼形象都是女性形象,但最初人类对于人鱼的认识却是始于雄性人鱼。大约公元前5000年的苏美尔神话就开始信奉人首蛇身的男性水神恩基。随后,巴比伦人以恩基作为原型,创造了属于自己的水神欧涅斯,代表光明、智慧和文明。公元4世纪时,一位学者将欧涅斯的化身俄安内描述为“被赋予理性的动物”,认为他给了男人“创造文学和科学的智慧,鉴赏艺术的能力,教会了男人举止得体,使他们真正成为人类”。

俄安内的妻子,也就是生育女神阿塔伽提斯,在公元1世纪古希腊历史学家狄奥多罗斯的描绘中拥有“一个女人的脸,其他部分都是鱼的身体”。但1925年,美国考古学家威廉·奥尔布赖特(W.F. Albright)却指出,阿塔伽提斯是“无性的”,并经常被当时的学者赋予“雌雄同体”的特质。公元3世纪时,阿波罗尼奥斯撰写的《阿尔戈英雄纪》首次出现了我们熟悉的人鱼形象:赫拉克勒斯的仆人许拉斯(Hylas)去取水时,水宁芙(女仙)被他英俊优美的外貌吸引,于是把他拉入河中掳走了他。这位水宁芙就如同美人鱼一样,虽然美丽动人,却充满危险意味。

在早期希腊艺术中,塞壬是有胡须的男性,但后来它都被描绘成女性。美国学者杰森·马克·哈里斯(Jason Marc Harris)在他关于19世纪苏格兰民间传说的研究中曾指出,“海岸线过去和现在都是文化传播的来源,也是面对外来入侵的焦虑之地”。当神话、传说与海洋文化相结合时,这种二元性的界限变得更加模糊。因为长久以来,人类在海洋的活动本就是一个深刻的男性空间。尽管海洋本身被认为与女性的身份相关联,但船员通常都是男性,很多时候这里是男人宣誓放弃女人的地方。

基督教的兴起,对全球美人鱼传说的内容产生了深远的影响。教会频繁改换美人鱼的形象,让其性感动人,不仅进一步暗示了美人鱼对男人的危险性,教导世人时刻警惕女人的肉体,还激发了大众对人鱼的信仰文化:美人鱼从鱼尾女神,成为绝望的、可怜的异教生物,渴望在基督教的天堂中获得救赎。

对人鱼性别观念的想象转换,也同样发生在了中国的传说里。北宋聂田在《徂异志》中写了一则关于人鱼的故事。官员在出使高丽的途中,看到一名女子失陷于沙滩,命人下山将其救出。被救女子衣不蔽体,头发散乱,向官员道谢后便钻进海中不见了踪迹。向住在附近的人询问过后,官员才知道救起的是人鱼,她们经常幻化人形与附近的渔民偷欢。在之前《博物志》和《述异志》记载的“鲛人”故事里,虽然不论是“泣珠”还是“潜织”都有一定女性气质的倾向,但鲛人的性别是被有意无意之间模糊掉的。但《徂异志》里,人鱼却被作者直接描述为“妇人”,并且“水性淫质”。

清代王椷的《秋灯丛话》里首次描绘了男性人鱼的形象。村里一对夫妇以打鱼为生,有天丈夫外出,留在船上的妻子发现一条大鱼正不停地撞击船身。此后几天,妻子总是梦见鱼和自己交合的场景,竟还有了身孕,并生下了一名皮肤像鱼皮一样的男婴。随着男孩逐渐长大,这对夫妇每天的渔获越来越多,这让他们对男孩更为喜爱。但男孩每天要紧闭门户,在屋中沐浴的行为引起了夫妇的好奇,他们忍不住偷偷观察,竟发现沐浴时男孩会变成一条鱼,在盆中游来游去。可见,在中国的神话传说里,人鱼除了具有财富特征的鲛人外,还有一种具有风月性质的“鱼妇(男)”。

人鱼代表的警示寓言,在社会不断变化的性别规范和性意识形态等方面产生了无数变种。早期英国文化里将妓女称为“美人鱼”,说明超越性别规范的女性可能会被定义为怪物的风险。相比之下,奥德修斯对塞壬诱惑力的抵抗,实际正是一种男性英勇行为的认同。

不管它们的起源是什么,人鱼传说一直在不停演变,并一代代地被传承下来。在长久的演绎里,人们不断把自身的缺点与希望加入其中,人鱼确实变得越来越像人类了。与那些诱惑男人走入危险与死亡的民间人鱼传说形成鲜明对比的,是安徒生的《海的女儿》,小美人鱼最终在自己的生命与心爱王子的生命之间做了选择,为了爱,化为海洋里的泡沫。而在当下网络世界,有关人鱼的形象又激起了新一轮讨论,作为一种“不确定身份”的象征,在欧美LGBTQ+社区大受欢迎。如今,大多数学者都认同,安徒生是一个双性恋者,在爱德华·科林(Edvard Collin)拒绝他的感情后写了这个故事。科林在自己的回忆录里承认,他无法回报安徒生的感情,“我发现自己无法回应这种爱,这给他带来了很大的痛苦”。1836年,在家人的压力下,科林结婚了。婚礼期间,安徒生逃到了丹麦的菲英岛上,在那里写下了后来寄给科林的故事:一个不属于这个世界的美人鱼童话。

《海的女儿》里,小美人鱼希望生活在一个不同的身体里,并为此放弃了她真正的声音。为了来到心爱的王子身边,她经历了巨大的痛苦,每一步都仿佛踩在尖刀上,却仍然遭受到了拒绝。现实中的安徒生是个瘦弱而笨拙的年轻人,从未在爱情里获得成功,科林的拒绝对他造成了巨大的打击。1835年安徒生写给科林的一封信,或许可以说明为什么他会试图用这样一个海洋里的人鱼故事来揭示自己的欲望。“如果你看到我的灵魂的底部,”他说,“你会完全理解我渴望的来源——并同情我。即使是再开放、透明的湖泊也有潜水员都未曾发现的未知深处。”

奥斯卡·王尔德在1891年写的《渔夫和他的灵魂》,深受《海的女儿》的影响。考虑到王尔德后来因何被定罪,这个故事的非异性恋元素更为明显。出于对美人鱼的爱,渔夫放弃了能够让他上天堂的灵魂,跟随着美人鱼走向了死亡。而原本觉得他们死后也该受到诅咒的神父,看到花朵奇迹般地从他们的坟墓中冒出来时,也不得不承认他们的爱不是之前所说的那种憎恶。无法定义的美人鱼,打破了阶级、种族和身份的任意划分。今天,美人鱼不再是一种对未知或者女性的恐惧,而代表着对多元化身份的认可。美人鱼仍在我们的生活中持续存在,并将在未来几代人中继续发挥它的吸引力。

(参考书目:《人鱼:奇幻生物的人类想象史》,[美] 沃恩·斯科莱布诺,2022;《中国古代海洋小说中“人鱼”叙事的历史变迁和文化蕴涵》,倪浓水,2008) 妖怪人鱼