精确如何塑造了现代世界

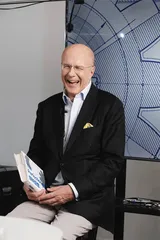

作者:蒲实 西蒙·温切斯特的新书《追求精确》(The Perfectionist)源于2011年春天一封来自佛罗里达州的陌生电邮。发件人是一位玻璃工程师,在信中,这位制作玻璃材料科学仪器的人建议他:“为什么不写一本关于精密制造历史的书?”他说,那些日常而重要的物品,如相机、手机、电脑、自行车、汽车、洗碗机、圆珠笔等,里面的零件都需要互相匹配才可能完美,所以机器的各项参数必须是精确的。精确度像氧气或语言一样存在着,这种特质是现代性的一个基本方面,但很少有人能注意到。

西蒙·温切斯特的新书《追求精确》(The Perfectionist)源于2011年春天一封来自佛罗里达州的陌生电邮。发件人是一位玻璃工程师,在信中,这位制作玻璃材料科学仪器的人建议他:“为什么不写一本关于精密制造历史的书?”他说,那些日常而重要的物品,如相机、手机、电脑、自行车、汽车、洗碗机、圆珠笔等,里面的零件都需要互相匹配才可能完美,所以机器的各项参数必须是精确的。精确度像氧气或语言一样存在着,这种特质是现代性的一个基本方面,但很少有人能注意到。这封邮件启发了温切斯特写下这本书。它既讲述了精密科学与工程是如何塑造现实世界的,又对“精确”本身进行了研究和思考。温切斯特提到一个词——timbre,它与音色和音质有关,而这恰好与精确和准确的属性相关。适用于精密制造的对象,尤其适用于机械加工的硬质材料,包括金属、玻璃、陶瓷等,与木材不同。经过加工的木料之间的接口虽能达到相当精密的程度,但精确与准确的概念不能严格地应用于木料制作的产品。木料易变形,会以难以预测的方式膨胀或收缩,很难有固定尺寸,保留了其内在的不确定性。这种自然界中固有物质的属性,与人造的精确概念所能定义的物质属性有根本不同;“精确制造”概念的诞生和工业革命的发端,始于约翰·威尔金森为瓦特的蒸汽机申请的炮管镗专利,这是锻造金属的技艺,依赖于矿石、煤炭。

在威尔金森那里诞生了“0.1英寸”这个关键性数字。他“镗削了几个直径50英寸的圆筒,几乎精密得没有误差”,“一个72英寸的气缸圆筒与理想中标准圆筒之间的差距不会大于一个旧时代六便士硬币的厚度”。这意味着,在一个由人创造的新世界中,可以制造其他机器的机器已被制造出来,一个零件与另一个零件啮合或贴合的间隙——公差,如一个黑色幽灵将“精密”从某个瓶子里释放出来,推动了250年的技术创新与工程进步。这个概念左右着一代代天才与狂徒、工匠与技师、架构师与程序员。公差的数值从0.1缩小到10的负35次方,人类也从蒸汽机时代一路狂奔,从汽车到喷气式飞机,从哈勃望远镜到韦伯望远镜,再到GPS、芯片和激光干涉引力波天文台,最终是时间和空间的度量、物体质量的度量。人类工程制造的精确度已达到不可思议的程度。以芯片为例,制造芯片的光刻机的运行环境对清洁度的要求几乎超越极限,每立方米空气中仅允许含有10个大小不超过0.1微米的微粒,若不如此,一粒极微小的灰尘就能毁掉数百块即将制成的芯片。相比之下,“生活在正常环境中的人类就像是游走在由空气和蒸汽构成的瘴气中,而瘴气的清洁度只是阿斯麦(ASML)工厂内房间清洁度的1/5000000”。

然而,对精确的追求并非是无止境的。今天,不确定性就像另一个黑色幽灵,开始笼罩人类的命运。温切斯特在书中写道:“是否会有这样一群人……对精确的看法略有不同,质疑不断提高精度的抱负;是否会有这样一个民族,对不精确的事物也表现出真正的喜爱。他们或许能同时珍视两种想法,还能在社会各个阶层都保持敏锐的行动能力。”这也是一种与精确性共存的人文传统;毕竟,在不精确的自然界面前,一切都会衰落,无论多精确都无法幸免。在采访中,温切斯特会在聊天中引用T.S.艾略特的诗句,也会在谈论科学、机器、工程与文学、思想之间来回往复。以下是本刊对西蒙·温切斯特的专访。 三联生活周刊:作为老读者,我曾读过你讲述牛津英语词典的《教授与疯子》《OED的故事》,也读过你关于李约瑟的传记《爱上中国的人》。这几本书与新作《追求精确》之间有什么联系吗?

三联生活周刊:作为老读者,我曾读过你讲述牛津英语词典的《教授与疯子》《OED的故事》,也读过你关于李约瑟的传记《爱上中国的人》。这几本书与新作《追求精确》之间有什么联系吗?

温切斯特:25年前,当我写作《教授与疯子》的时候,我的兴趣在写下那些“被遗忘的人”的故事。他们的人生轨迹起伏曲折,命运多舛,曾做出过杰出的事情,却被历史忽略。我想讲述这些人的故事,通过他们的故事,也照亮了一个更大的故事,随着人物故事——比如《教授与疯子》中的迈纳——你也获得了对英语和字典诞生过程的认识。2001年我写了一本书,《改变世界的地图》(The Map that Changed the World),讲述的也是一个类似的故事:一个叫威廉·史密斯的普通人突然之间灵光一现,对化石和岩石有了新的理解,他意识到他有可能通过追踪化石来绘制一张地下世界的地图,也就是地质地图。他用了15年时间,独自绘制了这张地图,将其发表;但有人偷窃了他的工作,发表了一张廉价地图,使得威廉·史密斯失去了自己所有的财产,被送进监狱,他的妻子也离开了他,生活完全陷入低谷。不过,他走出了这一切,故事有一个幸福的结局。随着史密斯人生的起起落落,你也跟着他游览了一段地质的历史。2005年我又写了一本书,关于印度尼西亚的火山,叫《世界边缘的裂痕》(A Crack in the Edge of the World),同样,它也用抓人的叙述来带你领略地质学。随着我处理的主题越来越大,不再能找到这么多像史密斯那样的小故事,我开始直接来处理主题。比如这本《追求精确》,你会读到很多人的故事,比如“精密工程之父”约翰·威尔金森的故事、亨利·默兹利的故事,同时你也获得了对工程学的知识。明年我将会有一本新书出版,也是同样的思路。那将是一本关于“知识”和“知识如何扩散”这个巨大主题的书,我仍将用一系列“被遗忘的人物”的小故事来串联起对知识史的讲述。

三联生活周刊:这本书也是关于度量的历史的,从以古埃及法老前臂的长度为测量距离的单位,一直写到GPS定位系统。你认为度量系统是如何演进的?

温切斯特:1917年巴黎和会上,曾有过一次统一“米”这个度量的行动。30块一米长度的金属尺被分发给30个与会国家,中国政府也得到了其中一块,或许它藏在北京某个地方的地下室里。今天,长度与规模不再由金属尺或某物的重量来度量,而由放射、衰变、光这些事物来度量,这些的最终度量都是对时间的度量。上一次我来北京的时候,在北京天文台见到了那里的人们是如何迷恋于“什么是时间”“如何度量时间”的,对于“时间是一切的终极度量”,爱因斯坦知道得最多。

三联生活周刊:对一位中国读者来说,你的这几本书之间还有一条近代历史的线索。从晚明、晚清开始,很多英语舶来词汇逐渐被翻译进了古老的中文,而语言曾是我们在军事科技上落后的一个重要原因。

温切斯特:在我即将出版的关于知识的新书中,我也写到了日本的明治维新。今天一万日元纸币上的人物福泽谕吉,曾到过美国与英国,他写下了10本书,介绍西方国家的普通人的生活与日常用品。那时的日本对西方也一无所知,是一个武士与艺妓的世界,但日本的转变几乎是在一夜之间发生的。

三联生活周刊:“精确”这个词是如何诞生的?这个“词语的幽灵”如何塑造了西方现代历史?如何改变了我们看待世界的方式和我们生活的方式?

温切斯特:“精密制造”是一个被刻意发明的概念,源于人类非常实际的需求,同时也源于人类征服世界和宇宙的野心。正如发明蒸汽机的瓦特所说:“大自然是有弱点的,只要我们能够找到它,便能对其加以应用。”我们学会了提出假设,比如假设大部分人是喜欢精确的;但我想,还有一小部分人,仍然怀念和思慕那些不精确的事物。T.S.艾略特有一部戏剧《岩石》(The Rock),其中有三行诗让我印象深刻:

What is this life we have lost in living,

What is this wisdom we have lost in knowledge,

What is this knowledge we have lost in information.

生活如此复杂,生活的过程如此复杂,以至于我们忘记了生活是什么;

知识是如此丰富,以至于我们忘记了智慧是什么;

数据和信息俯首即是,却难以辨识哪些是好的知识和有用的知识。

精确也是如此。我感到我们的世界如此深陷于对精确的迷恋,感到它对我们是这么重要;但如果我们往后退一步,看一看大自然,那里没有任何事情是精确的,没有人是完全精确的,没有树是完全笔直生长的。有一少部分人认为,或许精确并不是那么美好,我们或许应该拉开一点距离,欣赏不那么精确的事物。我想,一个百分之百追求精确创造的社会,总是会失去一些东西,德国就是一个例子。德国是一个被“精确”定义的国家,而且仍然被奔驰、徕卡这些精确制造的事物所定义;而英国仍然是一个迷恋诗歌、老建筑和木质材料的国家,日本也是。在中国,我看到年轻人迷恋和追逐精确,也追求消费社会中的汽车和现代建筑,但我猜想,中国深厚的“不精确”的历史,将使中国免于走上德国的道路。

三联生活周刊:实际上,我们很多时候为我们不够精确而担忧。就像今天早晨我在社交网络上看到一位作家(韩松落)如此写道:“人类会在自己造出来的物件面前羞愧。一个机器,是那么的光滑、锃亮、无缝,忠实地执行指令。而人是那么跌跌撞撞,容易腐朽。所以人过时了。”

温切斯特:我在美国住在马萨诸塞州西部的一个乡村地带,那里大部分人都是与动物打交道的农民。在乡下,他们仍然被鼓励在户外玩耍、和动物玩、把自己弄脏、弄破膝盖上的皮、摔跤、跳进湖里学会游泳……这些都有一点危险性在,但脏手上的细菌反而会让你变得更有免疫力,与朋友打架会让你学到很多与人相处的方法,这些都比待在温度精确调控的无菌温室里要好得多。这又再次回到了对“不精确”的怀慕,孩童的生活充满了疾病和无拘无束,突然间你上了大学,找到了一份工作,过上了朝九晚五、两点一线的规律生活,你的生活处处都被准确、精确规定,这真的是一种好的生活吗?中国人怎样看待这样的生活?

三联生活周刊:很多中国人仍然拥有一种情感的生活,但很多人也认识到我们做事不够精确仔细,会疑惑为什么我们制造不出来精密的机器。让人不断追求精确的动力是什么?

温切斯特:中国的制造工程可以分为两大部分,我想谈的是其中一块,即制造机器的机器。中国大部分的制造工具仍从国外进口,来自德国、意大利或美国,很奇怪,在这个领域中国仍不是很擅长。另一个中国人很爱问的问题是,中国为什么没有乔布斯,没有埃隆·马斯克,没有比尔·盖茨这样有创造性的人物?在我初步的理论假设里,这种情况与中国人的“面子”观念有很大关系,人们害怕冒险和承担冒险失败的后果——在公众面前丢脸。那的确会让人看上去像个蠢蛋。但我不介意自己被人当作蠢蛋;如果我写了一本很糟糕的书、一篇糟糕的文章,人们嘲笑我,我不会想要挖个地洞钻进去死掉算了,而想下一次做得更好。但我感到中国科学界仍然对承担冒险的后果有所顾虑,这意味着,至今中国还没有出现伟大的发明家。华为的任正非告诉我,他认为年轻人应该摒弃这种好面子、怕丢脸的观念,这对儒家文化的社会来说是一种挑战。在我即将出版的新书中,我比较了儒家哲学与亚里士多德的哲学。让我印象极为深刻的是,儒家哲学做的是制定规则和行为规范,而亚里士多德做的却是为人打开一扇扇门。亚里士多德说“这是通向幸福之路”,他鼓励你思考,不需要你驯服于国家、社会或老者;孔子则说,“你必须听父母的话”。

对精确的追求,深层的动机来自于好奇心。在西方,人们总是想知道得更多,走得更远。地球上最早存在的人群是游牧民族,他们拥有动物,逐水草而居,然后他们发展出了农业,修建了篱笆以保护自己的动物不受野生动物的攻击;他们也住在篱笆内,这是他们安全感的来源。有小部分人,望着远处起伏的山脉,感到很想去山那边瞧一瞧看一看,于是他们离开了安全地带,开始了继续冒险。他们在路上遇到了其他的陌生人,是疑惧,还是和他们交朋友?于是,贸易开始了,思想的交流开始了,还有些人觉得自己的生活方式更优越,开始了传教士般的生活。我想,比饥饿、性更底层的,是人的好奇心和被好奇心所激发的野心。明代下西洋的宦官郑和抵达了非洲,为宫廷带回了长颈鹿;可是来自摩加迪沙的长颈鹿并没有引起宫廷的好奇,而是引发了他们的恐惧,随之而来的不是更多更远的航行,而是禁航禁旅,这与西方历史的动力很不相同。西方开向世界各地的航船越来越大,航线越来越多,出行越来越频繁,船对精度的要求也就越来越高,因为你需要在大海中更精准地导航和定位,而正是哈里森的航海钟催生了现代科学文明。我在《爱上中国的人:李约瑟传》中触及“李约瑟之问”:为什么创造了辉煌古代文明的中国,到了清朝,突然不再在科技上有所创造?或许是因为内战,或许是清军入关建立王朝给汉人带来的耻辱感,我还不清楚,但从1644年至1911年,中国成为一个没有多少事情发生的国家,然后英国、法国的军队开到了家门口。如果我还是一个年轻人,真希望我能学习中文,理解这些历史上迷人的曲折与转捩。

三联生活周刊:在不断逼近精确之下,那些关于科学的抽象概念发挥了什么作用?抽象概念是否为精确的不断发展铺设了进路?

温切斯特:英语中的“准确”和“精确”是两个内涵不同的词语。“准确”关乎你离自身的意图有多近;如果你想射中椅子的正中心,子弹基本围绕中心落点,就是“准确”(accuracy)。如果你的落点稍微往左边偏了一些,但随着时间的不断推移,你的子弹仍然都集中在它附近,那就是“精确”(precision),不一定是意图所在,但能够不断重复出现。如若准确与精确能够结合在一起,那就是“完美”。我的新书的美国与中国版的书名是“The Perfectionist”(完美主义者),指的是一类人;而英国版的书名是“Exactly”,这是一个概念,而不是人,我觉得后者是更好的书名,我的书更多是关于“精确”的概念是如何改变现代社会的,中美版本则强调的是这个概念背后的人如何改变了社会。完美主义者常常是令人讨厌的、迂腐学究的,有一句话说,当你想完成一件事情的时候,不要让“完美”阻碍了“好”,不要让“好”成为“完成”的障碍。“完美主义者”出于某种内在的心理原因,常常无法结束一项工作,就像一个画家不知何时能完成他的画一样,他会不断去调整颜色,以至于卡在“完成得不错”与“完美”的缝隙里,最后什么也没能完成。这种人格对“追求精确”也起到了推动作用。 精确