微观史风潮下的大历史写作

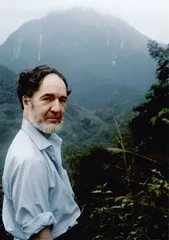

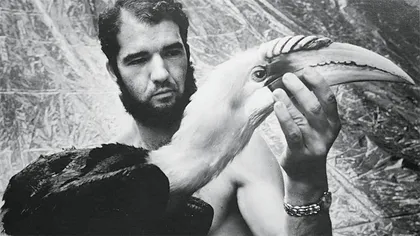

作者:张星云 1972年,贾雷德·戴蒙德(Jared Diamond)在新几内亚从事鸟类演化研究已经8年。一天他遇到一位名叫亚力的新几内亚土著,两人一同在海滩散步,亚力问了戴蒙德很多问题,关于鸟,关于火山,关于新几内亚的历史,以及戴蒙德研究鸟类能赚多少钱。最后,亚力眼睛闪闪发光地转向戴蒙德,他问:“为什么你们白人制造出这么多货物(指现代工业制品),再运来新几内亚?为什么我们黑人没搞出这些名堂?”

1972年,贾雷德·戴蒙德(Jared Diamond)在新几内亚从事鸟类演化研究已经8年。一天他遇到一位名叫亚力的新几内亚土著,两人一同在海滩散步,亚力问了戴蒙德很多问题,关于鸟,关于火山,关于新几内亚的历史,以及戴蒙德研究鸟类能赚多少钱。最后,亚力眼睛闪闪发光地转向戴蒙德,他问:“为什么你们白人制造出这么多货物(指现代工业制品),再运来新几内亚?为什么我们黑人没搞出这些名堂?”“我们互相看着对方,我完全知道他在想什么,他也知道我在想什么。他知道新几内亚人至少和欧洲人一样聪明,而我已经在新几内亚工作了8年,我也知道新几内亚人至少和欧洲人一样聪明。”戴蒙德后来回忆说,当时自己并不知道答案。但正是这一问题,最终激发和促使在美国加利福尼亚大学洛杉矶分校医学院任生理学教授的他,从研究自然演化转向了对人类历史演进的研究,亚力的这个问题实际上是在问:为何现代化出现在欧洲而没有出现在新几内亚? 25年后,《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》问世。在这本600多页的历史学著作中,戴蒙德从两河农业文明滥觞讲起,一直说到今天,书中概述了过去1.3万年的人类史,分析了为什么西班牙殖民者征服了南美洲的印加帝国,而不是反过来;为什么白种人首先制造出各种现代器具,而不是其他种族;欧洲白人社会与非洲黑人社会的发展轨迹为什么如此不同。戴蒙德将不同社会发展的差别归结为地理条件和生态因素,进而造成人口数量和密度的差异,并导致不同大陆在病菌演化、技术发明和社会结构方面的差异,最终他得出的结论是,欧洲人通过枪炮、病菌和钢铁征服了非洲大陆。

25年后,《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》问世。在这本600多页的历史学著作中,戴蒙德从两河农业文明滥觞讲起,一直说到今天,书中概述了过去1.3万年的人类史,分析了为什么西班牙殖民者征服了南美洲的印加帝国,而不是反过来;为什么白种人首先制造出各种现代器具,而不是其他种族;欧洲白人社会与非洲黑人社会的发展轨迹为什么如此不同。戴蒙德将不同社会发展的差别归结为地理条件和生态因素,进而造成人口数量和密度的差异,并导致不同大陆在病菌演化、技术发明和社会结构方面的差异,最终他得出的结论是,欧洲人通过枪炮、病菌和钢铁征服了非洲大陆。

《枪炮、病菌与钢铁》不仅获得美国普利策奖和英国科普图书奖,而且正是此书的出现,开创了“大历史”的写作方式,戴蒙德也因此被认为是当代研究人类社会与文明的重要思想家之一。此后他将生理学、地理学、人类学、社会学等知识融合进历史研究,形成了独特的历史视野,先后出版了《崩溃:社会如何选择成败兴亡》《昨日之前的世界:我们能从传统社会学到什么》等历史著作。2019年,83岁的他出版了《剧变:人类社会与国家危机的转折点》,在书中他以美国、日本、澳大利亚、印度尼西亚等7个国家为例,分析人类自古以来应对危机的历史沿革,探讨了个人与国家如何面对危机、进行自救的问题。现在,86岁的戴蒙德依然在加州大学洛杉矶分校地理学系任教,并在写一本新书,计划自己90岁生日时面世。

《枪炮、病菌与钢铁》在2022年再版,当时正值疫情期间,很多媒体对他进行了采访,请他预测疫情对人类历史走向的影响。在这些采访中,他非常乐观,认为疫情将会成为重大变革的契机,是人类历史上第一次所有国家都承认自己面临全球性问题,它让人们意识到,需要全球合作解决全球性问题,形成新的国际合作模式,以此启发人们合力解决气候变化、资源枯竭、贫富差距和不平等问题。

不过在本刊对他的这次专访中,我们并不想重复性地追问疫情对人类历史走向的影响,而是想回到他的几本历史学著作中去。实际上,如果仔细观察戴蒙德长达60年的学术轨迹,就不难发现,不仅历史学研究正在经历着从“大历史”向“微观史”的转变,戴蒙德自己的研究焦点也越来越关注于人在历史中扮演的角色和起到的作用。

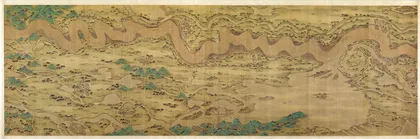

为此,本刊请他谈论的是他独特历史视野下的中国,历史中人的作用,以及大历史与微观史写作的区别。 三联生活周刊:你在《枪炮、病菌与钢铁》中曾表示,中国在公元前221年首次实现统一,此后大部分时间都保持大一统状态,而欧洲从未统一过。你从历史地理学的角度去分析,中国有两大河流——黄河和长江,并行流动,从而促进了南北之间的交流。但因为阿尔卑斯山位于欧洲的中部,欧洲的河流呈放射状流出,将欧洲分成不同的社会,中国的河流则连接了中国。对于早期社会来说,河流的作用如此重要吗?中国史学界通常将新石器时代的中华文明形容成“满天星斗”和“多元一体”,从你的角度来看,如此辽阔的地域是如何最终成为统一国家的?

三联生活周刊:你在《枪炮、病菌与钢铁》中曾表示,中国在公元前221年首次实现统一,此后大部分时间都保持大一统状态,而欧洲从未统一过。你从历史地理学的角度去分析,中国有两大河流——黄河和长江,并行流动,从而促进了南北之间的交流。但因为阿尔卑斯山位于欧洲的中部,欧洲的河流呈放射状流出,将欧洲分成不同的社会,中国的河流则连接了中国。对于早期社会来说,河流的作用如此重要吗?中国史学界通常将新石器时代的中华文明形容成“满天星斗”和“多元一体”,从你的角度来看,如此辽阔的地域是如何最终成为统一国家的?

贾雷德·戴蒙德:中国与欧洲的历史截然不同,这让我们产生了一个有趣且重要的问题。中国在公元前221年就实现统一,并且自此以后基本一直保持统一。但欧洲从未实现过统一,无论罗马皇帝奥古斯都,还是法兰克皇帝查理曼大帝和法兰西皇帝拿破仑,这些军事天才们都曾尝试过,但他们也都没有取得持久的成功。即使到今天,欧盟也只是实现了一种对欧洲极其微弱的统一,远远不及中国或美国的统一程度。我们该如何解释这种巨大的差异?

尤其是,中国在有着超强的政治统一的同时还有着极其丰富的人类多样性,这就更加令人困惑了。即使在今天,中国仍有大约300种不同的地方语言,在过去,这一数量有可能超过1000种。中国北方人和南方人在基因和外貌上有所不同,我的中国朋友告诉我,他们通常一目了然就能猜出来这个人来自北方还是南方。中国北方与南方的农业系统和农作物也不尽相同。尽管中国人口和农业有着丰富的多样性,为什么广阔的中国能最终成为一个统一的国家,而欧洲却没有呢?

实际上只要比较中国地图和欧洲地图,就能从地理层面找到解释。首先是中国与欧洲河流的比较,河流是连接沿岸人民的交通通道,但生活在不同河流沿岸的人们,由于山脉的阻隔往往形成不同的政治实体。中国的两大河流——黄河和长江,平行流动,它们之间只有平地相隔。中国东西部之间的广阔地带和相对平缓的地形最终使黄河与长江的水系得以用运河连接起来,促进了中国南北之间的交流和统一。但欧洲的河流却从阿尔卑斯山向外呈放射状流出,就像自行车轮辐一样,莱茵河流向西北方,罗讷河流向西南方,多瑙河流向东方,不同欧洲河流流域的人们形成不同的政治实体,并存在至今。 可以再比较一下中国与欧洲的海岸线。中国的海岸线相对平滑,有三大半岛,其中山东半岛是最大的,但其面积仍然不足以支撑起一个独立国家。相比之下,欧洲的海岸线非常凹凸不平,并延伸成许多大型半岛,其中有西南部的伊比利亚半岛、南部的亚平宁半岛和巴尔干半岛、北部的斯堪的纳维亚半岛和日德兰半岛,这些半岛中的每一个都形成了不同的独立的文化和政治实体,并且它们至今全部保持独立状态。

可以再比较一下中国与欧洲的海岸线。中国的海岸线相对平滑,有三大半岛,其中山东半岛是最大的,但其面积仍然不足以支撑起一个独立国家。相比之下,欧洲的海岸线非常凹凸不平,并延伸成许多大型半岛,其中有西南部的伊比利亚半岛、南部的亚平宁半岛和巴尔干半岛、北部的斯堪的纳维亚半岛和日德兰半岛,这些半岛中的每一个都形成了不同的独立的文化和政治实体,并且它们至今全部保持独立状态。

除了半岛外,中国海岸线上只能看到台湾岛、海南岛等为数不多的几座岛屿,相比之下欧洲海岸线外有许多大型岛屿,包括不列颠群岛、西西里岛、科西嘉岛和克里特岛,此外还有撒丁岛和塞浦路斯岛。这些半岛和海岛各自都发展成独立的社会,有独立的语言和独立的国家,并在欧洲历史中扮演了不同的角色,英国、爱尔兰和塞浦路斯至今仍保持着独立。

简而言之,广阔的中国更容易统一,而欧洲更难达成统一,其中的三个原因分别是,地理、地理和地理。 三联生活周刊:你曾说在人类早期历史中,移民为文明繁荣提供动力,在15世纪欧洲大航海时代之前,最伟大的移民是中国南部沿海居民。从地理角度来看,正是因为东南亚存在大量岛屿,刺激了人们造船的欲望,进而刺激了移民。这些角度在中国官方历史叙述中很难找到。几个月前我们曾写过一期关于中国东南沿海海岛的封面专题,当时有学者提出,中国东南沿海海岛作为历史上中国的海疆边地,既处于中国大陆地理边缘,又在大航海时代的背景下成为世界海洋网络里与外部贸易的中心。尽管明朝中央政府施行了严格的禁海令,但却被视为中国海盗的黄金时代,从汪直到郑芝龙,几代中国东南沿海的海盗曾在整个东亚和东南亚海域建立起强大的海上帝国。你如何理解海岛、半岛在国家发展进程中的作用?如何理解中国历史上这种海岛作为边地与中心相互转化的现象?

三联生活周刊:你曾说在人类早期历史中,移民为文明繁荣提供动力,在15世纪欧洲大航海时代之前,最伟大的移民是中国南部沿海居民。从地理角度来看,正是因为东南亚存在大量岛屿,刺激了人们造船的欲望,进而刺激了移民。这些角度在中国官方历史叙述中很难找到。几个月前我们曾写过一期关于中国东南沿海海岛的封面专题,当时有学者提出,中国东南沿海海岛作为历史上中国的海疆边地,既处于中国大陆地理边缘,又在大航海时代的背景下成为世界海洋网络里与外部贸易的中心。尽管明朝中央政府施行了严格的禁海令,但却被视为中国海盗的黄金时代,从汪直到郑芝龙,几代中国东南沿海的海盗曾在整个东亚和东南亚海域建立起强大的海上帝国。你如何理解海岛、半岛在国家发展进程中的作用?如何理解中国历史上这种海岛作为边地与中心相互转化的现象?

贾雷德·戴蒙德:在世界各地,大陆与岛屿之间的数量和可见性存在着巨大的差异。这些导致了大陆居民在建造船只、出海和到达可见岛屿方面的动机差异。例如,非洲、北美洲和南美洲从海岸线上几乎看不到重要的岛屿,因此,非洲土著人以及北美洲和南美洲的土著人并没有成为伟大的航海者,也从来不移民。非洲人没有扬帆航行并发现南美洲,北美洲和南美洲的土著人也没有航行至非洲、亚洲或澳大利亚。

与此相对,历史上以建造船只、发展航海技术和发现新大陆而闻名的,分别是波利尼西亚人和欧洲人。大约6000年前,一些中国南部沿海的农民,首先移民到台湾岛,在台湾岛,他们衍生出了南岛语族。这些中国农民又在公元前2000年左右发现了台湾岛与菲律宾最北端之间的小岛屿,然后他们移民到菲律宾。从菲律宾向东看,数千英里连绵不绝存在着很多岛屿,一直向东延伸,就可以看到印度尼西亚。在每座印度尼西亚的岛屿上继续向外看,最终就能看到新几内亚岛。从新几内亚岛,可以看到俾斯麦群岛,从俾斯麦群岛可以看到所罗门群岛,站在所罗门群岛上,还可以看到一群群向东迁徙的海鸟,它们告诉你东边还有更多看不到的岛屿。换句话说,岛屿的存在刺激了人们造船,因为他们知道有地方可去。这些移民最终成为波利尼西亚人,他们移民到复活节岛,然后再到新西兰,并定居于此。他们还可能发现了南美洲和澳大利亚,但并没有在这些大陆上定居,因为当时这些大陆上已经有土著居住了。

在欧洲,站在海岸线上,也可以看到一些岛屿。从法国,可以看到或隐约看到不列颠岛;在南法,可以看到科西嘉岛;从希腊,可以看到或感觉到克里特岛。地中海实际上是一个小型内陆海洋,它激发了古代欧洲人建造船只和航行的动力,并成为远洋航行的练习场,因此,欧洲人最终“发现”了北美洲、南美洲、非洲,以及印度和澳大利亚。

在我看来,岛屿的存在刺激了欧洲人的殖民,刺激了中国南方农民的移民,而非洲、北美和南美沿海没有那么多岛屿,也就没法刺激当地人移民。 三联生活周刊:你在《崩溃》中说,中国大一统的传统,使得自上而下的改革更容易实施,但改革有可能是好的结果也可能是坏的结果,你因此说它“摇摆不定”。你举例说,正是因为大一统的传统,使得郑和下西洋成为可能,但也是因为明宣宗一声令下解散船队,才将非洲殖民地拱手让给欧洲,是否可以认为,中国因此错失了一次现代化的机会?有意思的是,当时中国禁止私人海外贸易,但大力推行朝贡贸易,并在亚洲各国关系中占据主导,郑和下西洋则被视为朝贡贸易的巅峰。但随着大航海时代到来,自由资本主义式的贸易逐渐成为主导,朝贡贸易也因此而逐步瓦解。你怎么看待当时中国独特的朝贡贸易?它在全球历史进程尤其是亚洲政治格局中起到什么作用?为何后来又消失了?

三联生活周刊:你在《崩溃》中说,中国大一统的传统,使得自上而下的改革更容易实施,但改革有可能是好的结果也可能是坏的结果,你因此说它“摇摆不定”。你举例说,正是因为大一统的传统,使得郑和下西洋成为可能,但也是因为明宣宗一声令下解散船队,才将非洲殖民地拱手让给欧洲,是否可以认为,中国因此错失了一次现代化的机会?有意思的是,当时中国禁止私人海外贸易,但大力推行朝贡贸易,并在亚洲各国关系中占据主导,郑和下西洋则被视为朝贡贸易的巅峰。但随着大航海时代到来,自由资本主义式的贸易逐渐成为主导,朝贡贸易也因此而逐步瓦解。你怎么看待当时中国独特的朝贡贸易?它在全球历史进程尤其是亚洲政治格局中起到什么作用?为何后来又消失了?

贾雷德·戴蒙德:为什么明朝皇帝解散了郑和的船队,导致中国没有发现和征服非洲和欧洲?其实这个原因也是欧洲船只之所以发现北美洲和南美洲的原因。

欧洲船只于15世纪开始探索大西洋,以及非洲海岸、印度和东南亚地区,是因为欧洲船长们从这些地方带回来的东西在欧洲都没有。尤其是,欧洲探险家在北大西洋发现了丰富的渔场,在中美洲和南美洲发现了黄金和白银,在东南亚发现了热带香料。

但是中国在生态上比欧洲更为自给自足。例如,与完全位于温带地区的欧洲不同,中国南部延伸至热带,并且与地处热带的东南亚接壤。因此,中国已经可以获得香料和其他热带产品,不需要派船去寻找它们。尽管朝贡贸易给中国带来了长颈鹿和其他奇特的贡品,但明朝皇帝正确地认识到中国不“需要”长颈鹿,朝贡贸易似乎更像是对金钱和人力资源的巨大浪费,因此明朝皇帝解散了下西洋的船队。

反观欧洲的船队除了鱼、黄金、白银和热带香料之外,还带回了其他意想不到的东西,比如美洲土著植物,如玉米、番茄和马铃薯,它们丰富了欧洲农业。欧洲船只还带回了欧洲以外有关地理学、生物学和地质学的知识,从而推动了欧洲的科学发展,而对其他大陆不断地了解,则最终让欧洲在这些地方建立起殖民地和海外市场,使欧洲经济更加繁荣。

如果明朝皇帝不认为朝贡贸易是一种金钱和人力资源的浪费,没有解散船队,那中国船只最终会带回美洲土著植物,以及丰富的地理知识,并建立起海外殖民地和市场吗?这只是一个“如果”,我们不知道答案。20年后再看中国环境问题

三联生活周刊:《崩溃》一书写文明社会面临着相似的生态环境危机,不同社会应对环境问题的选择决定了它们的结局。你在书中分析玛雅、复活节岛、查科峡谷,都是极盛而衰,人口数冲上巅峰之后,便遭遇政治和社会的全面崩溃。后面一章你也写了中国面临着严峻的环境问题,同时也面临着粮食问题:土壤侵蚀、荒漠化和城市化,可耕种土地减少,人口增长,人均农田面积非常少。实际上纵观现在全球,很多发达国家正在经历前所未有的人口减少和老龄化,连中国也已经进入老龄化社会,这会演变为一种危机吗?

贾雷德·戴蒙德:许多国家都面临人口减少和老龄化问题,包括中国。我对日本和韩国都进行过走访,我还有一位日本亲戚,通过这些我知道日本和韩国与中国一样对这些问题非常关注。这可能会发展成危机吗?这将如何影响中国的未来?我的回答,也许与许多中国人、日本人、韩国人以及正在经历本土人口减少的意大利人的回答正好相反。这不会是一个危机,相反它会帮助社会的发展。

当今世界最大的问题之一是我们的人口太多了,全球资源很难支持80亿人全都过上体面的生活。很多国家认为必须拥有庞大且持续增长的人口才能变得富裕或保持富裕,但实际并非如此,很多国家不断提高的生活水平不是人口众多的结果,而是人民勤劳、受教育程度不断提高,以及良好的政府政策的结果。美国无法获得支持3.5亿人都过上高水平生活所需的全球资源,其他国家同样如此。

当然,人口老龄化的社会存在潜在问题,即没有足够的年轻劳动力来养活众多的老年退休人口。将来美国在社会保障制度方面就面临着这个问题,中国同样有可能。但也有很多解决办法,比如允许人们延长工作年限,不强制在60多岁退休等。

有些老年人实际上喜欢自己的工作。我今年85岁,我热爱我的工作,我仍然全职担任大学教师。当然,我并不是说人们应该被迫在60多岁后继续工作。许多人不喜欢自己的工作,他们想要退休,当然应该被允许这样做。但是我可以从自己的经验告诉你,我72岁之后的那几年是我一生中最快乐、最富有成效的几年。你也可能会这样。如果你喜欢自己的工作,就继续工作下去!

三联生活周刊:《崩溃》是2005年出版的,当时中国还没有经历北京奥运会后的经济腾飞,三峡大坝还没有完工,南水北调工程和西部大开发也还在初步阶段。将近20年后,你怎么看现在中国的环境问题?这20年有了什么变化?受到哪些因素的影响?

贾雷德·戴蒙德:中国,像美国和世界上大多数其他国家一样,面临着严重的环境问题。在美国,尤其是我所在的加利福尼亚州,有着与中国同样的水资源短缺等问题。全球各个角落都面临着同样的问题,包括自然资源的短缺、气候变化、污染、公民健康等。在过去的20年里,这些环境问题在全球范围内变得更加严重。最大的变化是,我们现在意识到,环境问题不能仅仅由各个国家在自己的国界内解决。

以前,各国认为即使其他国家的环境问题变得更加严重,他们自己也可以在自己的国界内解决水资源、气候和健康等方面的问题。但是现在,由于全球化——人员和商品在世界范围内的大规模流动——我们必须意识到各国不能仅仅在自己的国界内解决自己最大的问题。

例如,中国的许多水资源来自喜马拉雅山冰川融水,但这些冰川也为巴基斯坦、印度、越南、孟加拉国和其他亚洲国家提供了大量的水资源。人类活动产生的温室气体导致气候变化,特别是二氧化碳和甲烷,但大气是混合的,其他国家产生的温室气体会被吹入中国的大气层,中国产生的温室气体也会被吹入其他国家的大气层,因此即使中国减少自身产生的二氧化碳和甲烷,也无法阻止中国面临的气候变化。

环境问题的全球化也是我们从新冠疫情中学到的教训。一些国家,试图通过关闭边境来解决新冠问题,但这种方法并不奏效,即使是像新西兰和澳大利亚这样的岛国,也必须全球合作,才能战胜疫情。

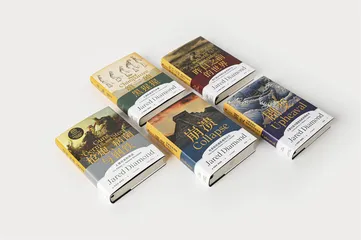

这便是过去20年中国和地球上每个国家在环境问题上的最大变化,环境问题是全球性问题,只能在全球层面解决,而非个体国家层面。 戴蒙德 《枪炮、病菌与钢铁》与《崩溃》2022版封面(中信出版社 供图)大历史与微观史,“我偏好比较性的大历史”

戴蒙德 《枪炮、病菌与钢铁》与《崩溃》2022版封面(中信出版社 供图)大历史与微观史,“我偏好比较性的大历史”

三联生活周刊:当年你写《枪炮、病菌与钢铁》,从两河文明一直讲到当今,当时很多人反对宏大叙事的“大历史”,但当这本书出版后,历史学界出现了一大批“大历史”写作。近些年史学研究再度转向,微观史大受欢迎,历史学者们更喜欢聚焦到历史中的一个平民百姓,通过小人物去理解历史。你怎么看待这样的史学写作的转变?

贾雷德·戴蒙德:微观史和大历史研究之间至今仍然存在紧张关系。很多历史学家现在研究微观史或者断代史,即研究一个小地区在短时间内的历史,比如对19世纪末瑞士历史的研究,只涉及该国或该国的某个地区,且仅限于短暂的时间段。相比之下,大历史研究会比较不同国家或不同大陆在漫长的时间跨度上的情况。

当然,如果没有许多微观史研究的证据,要进行大历史研究是不可能的。但单独研究微观史的价值有限,了解19世纪末瑞士的历史可能对理解瑞士有用,但对其他方面帮助不大。要从19世纪末瑞士的历史中得出更广泛的结论,就需要将瑞士与其他国家的历史进行比较,最好比较的时间跨度也要超过19世纪末的那短短十几年。 举个例子,南北战争是美国历史上最重要的事件之一,从1861年开始,尽管战争于1865年结束,但在我年少时它仍对我产生了深远的影响,经历南北战争的最后一位老兵去世时,我还是个十几岁的少年。如今,在美国仍然存在关于是否拆除战争中失败的南方将领雕塑的激烈争论。市面上有成千上万本关于南北战争的历史书籍,广受欢迎,这些书籍中大量讲述这段历史的细枝末节,比如南北战争中历时最长的战役葛底斯堡战役的第二天到底发生了什么。但对于其他国家的人来说,美国南北战争中一个令人困惑的事实是,战争结束时,胜利者并没有杀死失败者。战胜的北方仅处决了战败南方的安德森维尔战俘营的指挥官亨利·威尔茨(Henry Wirz)上尉——威尔茨因虐待战俘而被认定为犯有战争罪,被处以绞刑,成为南北战争期间唯一因战争罪被处死的人。战败的南方总统杰斐逊·戴维斯(Jefferson Davis)获释后成为一家保险公司的总裁,南方主要将领罗伯特·李(Robert Lee)战后则成为一所大学的校长。相比之下,当西班牙内战、芬兰内战或巴黎公社运动结束时,胜利者杀死了成千上万甚至百万以上的失败者,那为什么美国南北战争如此特殊?

举个例子,南北战争是美国历史上最重要的事件之一,从1861年开始,尽管战争于1865年结束,但在我年少时它仍对我产生了深远的影响,经历南北战争的最后一位老兵去世时,我还是个十几岁的少年。如今,在美国仍然存在关于是否拆除战争中失败的南方将领雕塑的激烈争论。市面上有成千上万本关于南北战争的历史书籍,广受欢迎,这些书籍中大量讲述这段历史的细枝末节,比如南北战争中历时最长的战役葛底斯堡战役的第二天到底发生了什么。但对于其他国家的人来说,美国南北战争中一个令人困惑的事实是,战争结束时,胜利者并没有杀死失败者。战胜的北方仅处决了战败南方的安德森维尔战俘营的指挥官亨利·威尔茨(Henry Wirz)上尉——威尔茨因虐待战俘而被认定为犯有战争罪,被处以绞刑,成为南北战争期间唯一因战争罪被处死的人。战败的南方总统杰斐逊·戴维斯(Jefferson Davis)获释后成为一家保险公司的总裁,南方主要将领罗伯特·李(Robert Lee)战后则成为一所大学的校长。相比之下,当西班牙内战、芬兰内战或巴黎公社运动结束时,胜利者杀死了成千上万甚至百万以上的失败者,那为什么美国南北战争如此特殊? 撰写美国南北战争微观史的美国历史学者从未提出这个问题,他们甚至没有意识到这个问题。这是因为他们只研究美国南北战争史,不研究其他国家的内战史,而且他们似乎甚至没有意识到大多数国家的内战都以胜利者杀死失败者而告终。如果历史学者仅研究一个国家的历史,最终无法理解任何国家的历史。换句话说,只研究一个国家微观史的历史学者无法意识到该国的特殊之处,也无法提出关于该国最重要的问题。

撰写美国南北战争微观史的美国历史学者从未提出这个问题,他们甚至没有意识到这个问题。这是因为他们只研究美国南北战争史,不研究其他国家的内战史,而且他们似乎甚至没有意识到大多数国家的内战都以胜利者杀死失败者而告终。如果历史学者仅研究一个国家的历史,最终无法理解任何国家的历史。换句话说,只研究一个国家微观史的历史学者无法意识到该国的特殊之处,也无法提出关于该国最重要的问题。

我自己对写大历史而非微观史感兴趣。我之所以偏好比较性的大历史,部分源于我早年作为一名生物学家研究新几内亚岛鸟类的背景,当时我的研究结论主要是通过比较新几内亚不同山区的鸟类群落得出的。当我成为一名历史学家后,这一背景为我提供了一种方法论,用于比较不同国家或大陆的人类社会。

我偏好比较性的大历史也源于我出生在美国,但在20岁时搬到欧洲生活的经历。我发现,与我同龄的欧洲朋友的生活与我非常不同。我的大多数欧洲朋友在“二战”期间有着可怕的经历,他们或者成为孤儿,或者经历兄弟姐妹被杀,或者目睹父母的房子被炸毁,或者曾在桥下露宿几年以防晚上炸弹击中他们的房子。他们的生活经历因他们出生并成长在战争期间的欧洲而与我非常不同。

因此,我撰写的关于人类历史和地理的所有书籍都是比较性的大历史研究。我的书《第三种黑猩猩:人类的身世与未来》将人类与其他动物物种进行比较,特别是与黑猩猩进行比较;《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》比较中国、东南亚、欧洲、墨西哥和世界其他地区的历史;《崩溃:社会如何选择成败兴亡》比较世界各国如何应对其环境问题;《昨日之前的世界:我们能从传统社会学到什么》将传统社会,例如我过去60年一直在研究鸟类的新几内亚部落社会,与美国和其他现代工业社会相比较;《剧变:人类社会与国家危机的转折点》比较了美国、日本、澳大利亚、印度尼西亚和其他国家如何解决现代危机。

总之,微观史和大历史我们都需要研究。就个人而言,我喜欢写关于大历史的书籍,而我的读者也喜欢阅读关于大历史的内容。 历史贾雷德·戴蒙德