汪如藻:世代闻书香

作者:卜键 清代典籍对于与编人员的排名,大体依照官职,职位相同者再按科举先后。“五纂修”中,汪如藻列名第四,当因职位较低,又非进士出身。《纂修四库全书档案》称之为“学政”,错,只有排在最后的翁方纲曾任广东学政,此际正处于因事降调的待分配状态。如藻时为国子监学正,一个八品小京官,能被选上,应与其学养较深相关,或出于总裁王际华的举荐。

清代典籍对于与编人员的排名,大体依照官职,职位相同者再按科举先后。“五纂修”中,汪如藻列名第四,当因职位较低,又非进士出身。《纂修四库全书档案》称之为“学政”,错,只有排在最后的翁方纲曾任广东学政,此际正处于因事降调的待分配状态。如藻时为国子监学正,一个八品小京官,能被选上,应与其学养较深相关,或出于总裁王际华的举荐。史籍中关于汪如藻的文字甚少,而对其家族的记载颇多。汪氏出于安徽休宁望族,本支始祖汪可镇因做生意迁浙,落籍桐乡。可镇很希望后代走科举之路,见儿子不堪造就,便着力培养三个孙子,黄宗羲称为“汪氏三子”,皆以藏书称名。次孙汪森,康熙间以拔贡累迁广西桂林府通判、郑州知府、户部江西司郎中。汪森61岁告归,从黄宗羲、朱彝尊游,“乃营碧巢书屋以当吟窝,筑华及堂以宴宾客,建裘杼楼以藏典籍,海内名士,舟车接于远道,诗名籍甚”。汪森著述亦丰,编有《粤西诗载》《粤西文载》《粤西丛载》,著《小方壶丛稿》《桐扣词》等,并刊刻图书数十种,版心皆以“裘杼楼”标识。乃孙汪上堉仕至云南大理知府,卒于任,不知上堉的遗孀是怎样带着儿女回到浙江的,但知其家已迁往嘉兴的秀水,家境趋于萧索。而祖上藏书仍未流散,次子仲鈖于乾隆十五年举于乡,四年后长子孟鋗亦中举。为人称道的还有其女儿,嫁与翰林官员陈兆仑之子玉敦,所生三女除庆生早夭外,长女端生、幼女长生皆文采斐然。端生十七八岁即开始写作《再生缘》,以云南为人物故事的重要背景地,着墨浓重,应与自幼听母亲汪氏的讲述相关。汪如藻与陈端生为表兄妹,或表姐弟,幼年时节自会有不少过往。

乾隆三十一年丙戌科,汪孟鋗得中二甲进士,是为汪可镇子孙中的第一个进士,孰料仅五年即病逝,官止吏部主事。其妻金氏乃乾隆七年状元金甡的二女儿,相夫教子,夫逝后益加勤勉。如藻为家中长子,两个弟弟尚在冲幼,便放弃举业,在国子监找了份差事以养家。后二弟如渊得中嘉庆四年进士,仕至广东布政使;大弟如洋更于乾隆四十五年一举博得状元,且与外公一样都是会元+状元,成为科举史上的佳话。金甡曾寄给次女一首诗,有句“当年会状怜娇女,今见教成会状儿”,夸奖她是会状(会元+状元)之女,又教导出一个也得了会状的儿子。其实如洋能有这样的成绩,也与哥哥的关心支持分不开。

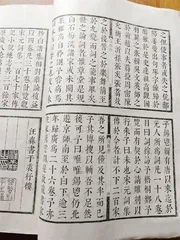

汪森藏书号为浙西之首,有《裘杼楼藏书目》行世,著录刻本530种5500余册、抄本155种700余册,多有珍本善本。孟鋗兄弟中举后家中清贫,而对家中藏书仍有增添。这些先祖遗留的典籍完好传至如藻一代,适值朝廷兴修《四库全书》,他即献呈家藏图书271种,著录152种2000多卷,存目55种。这个数字在官员献书中名列前茅,与黄登贤、纪昀、励守谦一起受到表彰,获赐内府版《佩文韵府》各一部。 汪如藻进献藏书的时间未见记录,推测应在其入馆数月后,朝中形成一股献书热潮,如藻也踊跃呈献。至于他的被荐修四库,我以为可能出于总裁王际华,其为同乡先达,孟鋗中试那年曾任廷试读卷官,而读《王际华日记》,仅见如藻一次受邀至府中商议《太学志》事宜,其他并无往来,年节间门生故旧的送礼清单上也不见如藻之名,又觉得有些恍惚。果如此,更显出其品格之清贵,在那个熙来攘往、奔竞夤缘的时代,尤为难得。

汪如藻进献藏书的时间未见记录,推测应在其入馆数月后,朝中形成一股献书热潮,如藻也踊跃呈献。至于他的被荐修四库,我以为可能出于总裁王际华,其为同乡先达,孟鋗中试那年曾任廷试读卷官,而读《王际华日记》,仅见如藻一次受邀至府中商议《太学志》事宜,其他并无往来,年节间门生故旧的送礼清单上也不见如藻之名,又觉得有些恍惚。果如此,更显出其品格之清贵,在那个熙来攘往、奔竞夤缘的时代,尤为难得。

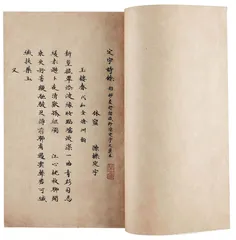

而对于那些本分安静的饱学之士,史籍常加忽略,汪如藻即如此,几乎无法看到他在四库馆的工作状态。幸运的是同批入馆的翁方纲留下一册《纂校四库全书事略》(有抄本存南京图书馆,以下简称《纂校事略》),透露出相关信息:五纂修于乾隆三十八年闰三月十六日到翰林院,集体挑选内府藏书。此时大典辑佚已有序展开,而外省征集的遗书尚未来得及送到,根据乾隆帝的旨意,新入馆者集中筛选内府藏书。五人的任务是对各处藏书目录做比对,从中整理出应刻、应抄之目。《纂校事略》记录:“闰三月十六日同诸公敬阅内发书单,商定应刻者凡二十种”,“应钞者凡四百七十四种”,“另圈拟备刻者十二种”,“应诸公恭阅者一百零八种”,“另圈总书目六种”,“另点出应商酌者一百一十九种”等项,涉及南书房、御书房、斋宫、圆明园、武英殿、瀛台等处书单。所有这些讨论商议,汪如藻自然都会参加,对于分给自己的图书,也会认真阅读和提出意见。而除去因献书较多得到皇上题诗、附在纪昀之后谢恩外,汪如藻一直悄无声息。乾隆帝多次传谕表彰优秀馆臣,如邵晋涵、戴震、翁方纲、杨昌霖都在其中,皆不见如藻的名字。幸运的是他也获得了与戴震、杨昌霖一起参加乙未科廷试的机会,并选为庶吉士。四十三年二月质郡王永瑢带领在馆已届五年、贡献突出之提调纂修引见,得旨嘉奖,其中特别说道:“庶吉士汪如藻着即授为编修,毋庸散馆。”

那时汪如藻已是总目协勘官,天恩浩荡,也能注意到不让老实人吃亏。 四库全书