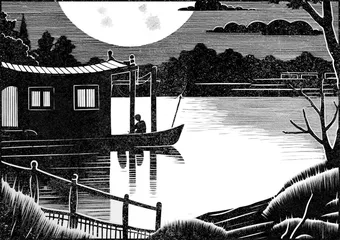

人生乐处,浮渚水上

作者:三联生活周刊文·杨长顺 十几年前,我还在读大学的时候,中秋刚过,我应约去湖畔的好友家小住几日。朋友是湖中渔民的后代,虽然家中早已上岸做生意,却仍有着水畔人家的舒朗。拜访的最后一天,我们商量好去他家的渔船上过夜。

十几年前,我还在读大学的时候,中秋刚过,我应约去湖畔的好友家小住几日。朋友是湖中渔民的后代,虽然家中早已上岸做生意,却仍有着水畔人家的舒朗。拜访的最后一天,我们商量好去他家的渔船上过夜。

我们在傍晚时分登船,那时月亮刚刚爬过山坳,半个头隐约浮在水面上。朋友熟练地解开缆绳,用力一撑,船就离开岸边徐徐向芦苇荡漂去。紧接着潮湿的空气迎面扑来,我们便钻到了湖的气韵之中。船缓缓行着,成片的芦苇从两旁经过,白蓬蓬的苇花在月光下闪着忽明忽暗的光,随着水波无声地摇摆着,映月浑似雪,枝枝摇浪花。

船过芦苇荡,明月初升,半隐在云里,水面一下子就开阔起来。我们想着做些吃食。船舱里有一盆新鲜的白鲢,两根拇指粗细,用小刀细细刮去鱼鳞,然后在鱼的颈下腹前下刀,用力一扭就连腮带肚中的东西都扯了出来,在湖水里漂洗几下,鱼就算是处理干净了。船舱里还有一整块豆腐,豆腐耐煮又好煮,一次下锅十几块,待水开个三五分钟就可以吃了。小碟子里浅浅地倒上生抽,我们从锅里用竹筷夹出热气腾腾的豆腐,蘸着生抽做伴酒菜。北方做豆腐,坯子压得实,紧实的豆腐块在口中久嚼之后有植物蛋白浓烈的香味,混合上淡淡的酱油咸鲜味道,最是合适不过。秋夜凉得入人心骨,我们在潮湿的船板上围坐火炉旁,谈着无关紧要的事情。锅里翻滚着热气,那酒更辣得像饮火,身上只穿着半袖短衫却也大汗淋漓。那夜不知吃到几点,只知豆腐捞尽,酒瓶见底,我就躺在船舷边沉沉地睡着了。

黑夜掩映着万物,可万物生息不止,夜深的湖中并非死寂。偶尔有野鸭扑着翅膀飞渡而过,或水鸟梦中惊啼,鱼儿在船旁跃出水面;再远处的船顺着水面传来上世纪80年代的金曲,有人跟着放歌,波光也有泠泠的响声,这样便更是一种静,混合着湿冷的雾气,催人睡得深沉。

夜里起风,我裹在厚厚的毛毯里猛地醒来,风吹散了横亘于天地间的云与雾气,明月如昼,繁星更是密匝匝地挤在一起,湖中皆是金光,仿佛为神灵铺就。

匍匐在船舷边,涛声缓缓,再细细听,便能分辨出来自远古般的锣鼓声。山东农村有逢节敲锣打鼓的习惯,鼓锣钹镲,平时混在农具里,只有临近过节才拿出来。牛皮鼓怕潮更怕晒,要放在通风的阴凉处,让牛皮鼓面张紧才能声音洪亮。钹镲都是铜器,用前要擦得金黄光亮,绑上龙纹红缎子,舞起来才有气势。好锣鼓的人不在少数,往往节前抬出来,一众人日日夜夜地敲打,到了节酒喝光,亲友走遍,往往还要一群人继续凑在一起敲上几日才罢休。

我闭眼仔细听着遥远的锣鼓声,大汗淋漓的鼓手,鼓槌翻飞,钹镲高高举过头顶又重重落下,纵然夜深了谁都没有要停下来的意思。鼓点越发稠密,如癫似狂起来,钹镲上的红绸子宛如火焰,红通通乱舞得仿佛要放出光来。鼓手像是在做最后的冲锋,手臂上的肌肉蒸腾出热气,人们双脚离开地面,尽情舞着手中的家什。这些朴素的乐器声音嘈杂,漫过歇息的农田,安抚着古老森林里的巨兽,山川河流,草木虫鱼,都被音符串联起来。那一刻,乐手腰围玉带,足蹬蟒靴,化身成短暂的神王,在隆隆的炮声中登基又谢幕。

若干年后,我依旧时常品咂那段和着风与光的节奏,空气中也隐约飘来潮湿的味道。