凌家滩:充满创新活力的治玉中心

作者:艾江涛 1985年12月,凌家滩村村民万传仓在母亲去世后,按往常习惯在村北山岗顶部挖墓埋葬,无意中发现一批玉、石器和陶器。次年春天,这批东西被上交到含山县文化局,随后被报知安徽省文物考古研究所,由此揭开凌家滩遗址这一史前长江流域下游治玉中心的神秘面纱。此前,这片从太湖山脚往南延伸到裕溪河(后河)北岸的岗地上,只坐落着铜闸镇长岗村(原长岗乡)凌家滩、贾庄、吴庄三个默默无名的小村庄。

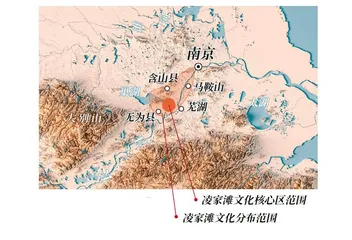

1985年12月,凌家滩村村民万传仓在母亲去世后,按往常习惯在村北山岗顶部挖墓埋葬,无意中发现一批玉、石器和陶器。次年春天,这批东西被上交到含山县文化局,随后被报知安徽省文物考古研究所,由此揭开凌家滩遗址这一史前长江流域下游治玉中心的神秘面纱。此前,这片从太湖山脚往南延伸到裕溪河(后河)北岸的岗地上,只坐落着铜闸镇长岗村(原长岗乡)凌家滩、贾庄、吴庄三个默默无名的小村庄。现在,这片总面积达140万平方米的聚落遗址,已被辟为刚刚挂牌的凌家滩国家考古遗址公园。下了213省道,是通往遗址公园的乡间小路,在2014年被扩建为一条景观大道。遗址所在的村庄也在几年前被集体搬迁到路边的长岗村。进入遗址公园,沿着新修的道路继续往南走,在大块油菜田和麦地前方,一块台地掩映在树木与房屋之中,5000多年前,它曾是凌家滩人生活、制作玉器的核心聚落所在。 1986年,安徽省文物考古研究所接到上报文物后,派杨德标和张敬国前往凌家滩实地调查。由于只有一些陶器碎片和少量红烧土,起初两人判断出土地点可能属于窖藏一类,随着调查范围扩大,他们从村民口中得知以往耕作时偶有石器、玉器发现,结合凌家滩的地形地貌,判断玉石器出土的最高处可能为一处墓葬埋藏区。只是由于这些玉石器较为奇特,出于保守,当时断为商代文物。

1986年,安徽省文物考古研究所接到上报文物后,派杨德标和张敬国前往凌家滩实地调查。由于只有一些陶器碎片和少量红烧土,起初两人判断出土地点可能属于窖藏一类,随着调查范围扩大,他们从村民口中得知以往耕作时偶有石器、玉器发现,结合凌家滩的地形地貌,判断玉石器出土的最高处可能为一处墓葬埋藏区。只是由于这些玉石器较为奇特,出于保守,当时断为商代文物。

75岁的张敬国已经退休多年,他在家中向我们回忆当年情景,仍对那大半蛇皮袋玉石器记忆犹新:成组的玉环镯、玉璧,光润的透闪石琢制的玉玦,虎首璜、出廓璜,还有刻着月牙形图案的石锛。只是当时他还不知道自己的人生从此将与凌家滩牢牢绑定。1987年6月,凌家滩遗址启动第一次正式考古发掘,至2007年,先后经历五次发掘。在长达20年的时间里,张敬国一直担任凌家滩考古队队长,见证了凌家滩遗址多数重要器物的出土。

第一次发掘只有3000元经费,张敬国决定采用最笨的办法,只在万家坟周围布了2个探方。幸运的是,2个探方清理的4座墓葬全部出了东西,其中就包含三件站姿玉人,还有玉龟与玉版等,都是后来引起持续讨论的重要玉器。“M1出土了三件玉人,我一看太漂亮了,玉人帽子上有方格纹,耳朵上还有耳环,手臂上有层层玉镯的痕迹,完全体现了蒙古人种的基本特征。这也是中国考古界出土的第一个也是最完整的新石器时代的玉人,以前发掘的都是陶器或石器,只有残缺的头或者半个身子。”87M4中玉龟与玉版的出土同样让张敬国兴奋不已,“出土时,玉版夹在玉龟上下腹中间,一下就让人想到河图洛书,想到神龟把八卦从河里面驮出来的传说。和我一起发掘的巢湖市文管所的蒋楠大喊:不得了了,出原始八卦了!”

同样令人惊叹的是,墓葬中出土玉器数量之多。在4座墓葬出土的180余件遗物中,含玉人、龟、版在内的各种玉器达129件。同年11月第二次发掘清理的11座墓葬,出土600多件器物,包含双虎首璜、冠状器在内的玉器达360余件。 问题在于,这批墓葬中出土的重要玉石器究竟处于什么时期?首次正式发掘的收获,在于确认了这里为一处史前时期的墓地。发表于1989年第4期《文物》上的文博简讯,根据同出的陶鼎足形制,将最初发现的那批器物年代推断为大汶口文化中期(距今约5500年至4800年)。然而1989年简报所发表的热释光测定年代,将当时发现的最重要墓葬87M4推断为距今4600年左右,这在一段时间内造成年代认识上的混乱。据2007年第五次发掘采集数据的炭样测年,凌家滩文化的主体被分为两期:早期(距今5700多年至5500年);中晚期(距今5500年至5300年)。凌家滩中晚期是整个聚落最为兴盛的时期,也是出土这些玉石器的重要墓葬的下葬时期。

问题在于,这批墓葬中出土的重要玉石器究竟处于什么时期?首次正式发掘的收获,在于确认了这里为一处史前时期的墓地。发表于1989年第4期《文物》上的文博简讯,根据同出的陶鼎足形制,将最初发现的那批器物年代推断为大汶口文化中期(距今约5500年至4800年)。然而1989年简报所发表的热释光测定年代,将当时发现的最重要墓葬87M4推断为距今4600年左右,这在一段时间内造成年代认识上的混乱。据2007年第五次发掘采集数据的炭样测年,凌家滩文化的主体被分为两期:早期(距今5700多年至5500年);中晚期(距今5500年至5300年)。凌家滩中晚期是整个聚落最为兴盛的时期,也是出土这些玉石器的重要墓葬的下葬时期。

1998年的第三次发掘,同样在那片墓葬区,又出土了3件呈坐姿形象的玉人,还有玉龙、玉鹰等一批重要玉器。前三次发掘的总共44座墓葬,出土玉器中最为显眼的莫过于这批无日常生活实用价值的礼器。长期以来,这也是学者们对凌家滩玉器的关注所在。神似正在参加某种宗教礼仪的玉人形象,卷曲的玉龙形象,还有龙凤璜中与红山文化的玉猪龙非常相似的龙,都引起人们对凌家滩文化和1000多公里外的红山文化在相似性上的猜测。

第三次发掘的另一重要收获还有祭坛。铺筑于凌家滩墓地中心最高处,面积将近1000平方米的不规则长方形祭坛逐渐被考古人员揭示出来。祭坛自下而上分为三层,分别为较纯净的黄斑土层、碎小石子及瓷土类较黏矿物铺成的碎石子层、较大石块和碎石子相间铺成的石块层,可能为两次建成,并可能修补扩充过。此外,他们在祭坛上还发现3处祭祀坑和4处积石圈。

在第三次发掘过程中进入凌家滩考古队、后来担任了第二任考古队长的吴卫红向我回忆,祭坛的确认,得益于对红山和良渚文化中贵族墓与祭坛一体化特点的参照。“凌家滩用石头块来铺筑我们称之为祭坛的祭祀场所,在南方这片地方显得很独特。在整个太湖流域,我们发现目前可以确认为祭坛的遗迹都是土筑的,只有良渚的瑶山和汇观山遗址是土石结合的,但在红山那边,用石头铺筑祭坛的现象相当普遍。这也说明红山跟凌家滩以及良渚之间确实有一种很微妙的联系。”

如果说玉鹰、玉龟、玉人这种肖生类器形的相似还可以用环境心理的相似性来解释,那么这种“趋坛而葬”的习俗,包括卷曲的环形龙的设计,则显示凌家滩文化与红山文化具有某种共同的信仰体系。

只是,两个相距1000多公里的史前文化,究竟是如何发生联系的呢?中国社科院考古所研究员李新伟认为,在距今5500年左右,中国东部地区建立了只有社会上层才能享有的物品和神秘知识的上层交流网,相距千余公里的凌家滩遗存和红山文化在玉器上表现出的相似性是社会上层远距离交流最明确的例证,凌家滩人曾远距离来到牛河梁的祭祀平台和神庙,拜访了红山仪式中心,学习了本地人群难以掌握的知识和技能。

北京大学考古文博学院教授张弛认为,李新伟的“上层交流网络说”能够说通,大的聚落总是有能力与更远的地方产生各种各样的交流,“这就像北京距离纽约远,还是距离云南某个偏僻的小村子远?肯定是距离纽约远,但北京跟纽约恐怕有更多文化相近的地方,比如麦当劳。”只是其间的证据很难寻找。

如果说在2007年之前,多数学者认为红山文化影响了凌家滩,那么由于2007年在大墓07M23出土了玉龟、龟形器,部分学者也开始探讨凌家滩文化对红山的影响。吴卫红在其新著《凌家滩:中华文明的先锋》中谈到,随着人们对红山文化研究的深入,发现牛河梁遗址的二期晚段才开始了以玉质斜口筒形器为唯一玉器的葬玉习俗,到第四期遗存数量最多,墓葬中出土遗物已是仅见玉器,种类与数量明显增加,但按分期与年代测量结果推断,此时已在距今约5300年至5000年间,实际上已略晚于凌家滩文化。

不管怎么说,一个新的时代开启了。2006年出版、记述截至1998年凌家滩考古发掘情况的《凌家滩——田野考古发掘报告之一》中写道:“凌家滩目前发现的44座墓葬,显示墓葬中随葬玉器占主要比例,石器和陶器在大墓中退到次要的地位。这种现象,在凌家滩墓葬以前是没有发现的。”

这个重玉、大量用玉的时代,被一些学者描述为玉器时代。1990年牟永抗、吴汝祚根据考古大家苏秉琦的提示,以20世纪80年代红山、良渚的大发现为主,兼顾凌家滩的新发现,提出“玉器时代”的概念,并指出,“辽西的红山文化、太湖的良渚文化,显然是两支古老的用玉部族。最近发掘的邻近巢湖的凌家滩墓地出土的大量玉器表明,包括鄂东在内,以巢湖为中心的江淮地区,可能有别于上述两文化,是另一个琢玉中心地区”。

到此时,史前三大治玉中心已浮出历史地表。只是,凌家滩人究竟是如何治玉的?这一治玉中心又是如何出现的呢? 截至2007年的四次凌家滩考古发掘,主要以挖墓追玉为核心。第五次发掘的最大收获是07M23大墓的发现,这座墓穴面积近7平方米的大墓,出土玉、石、陶器约340件,其中就有令人瞩目的悬挂在墓主腰部以下的组器,包含简约的玉龟、斜口扁圆形器。这也是张敬国退休前主持的最后一次发掘。重大发现的兴奋和劳累,一度令他心脏病发作。张敬国认为这件组器是当时凌家滩的领袖用来占卜的特殊礼器。大墓填土之上还压着一件重达88公斤的石雕猪,张敬国更愿称它为“玉猪”。

截至2007年的四次凌家滩考古发掘,主要以挖墓追玉为核心。第五次发掘的最大收获是07M23大墓的发现,这座墓穴面积近7平方米的大墓,出土玉、石、陶器约340件,其中就有令人瞩目的悬挂在墓主腰部以下的组器,包含简约的玉龟、斜口扁圆形器。这也是张敬国退休前主持的最后一次发掘。重大发现的兴奋和劳累,一度令他心脏病发作。张敬国认为这件组器是当时凌家滩的领袖用来占卜的特殊礼器。大墓填土之上还压着一件重达88公斤的石雕猪,张敬国更愿称它为“玉猪”。

墓葬和祭坛逐渐搞清了,可凌家滩聚落的形态究竟如何?2008年,吴卫红接任考古队队长后,开始着力于探寻凌家滩聚落的真实情况,也就是凌家滩人“活着的世界”。

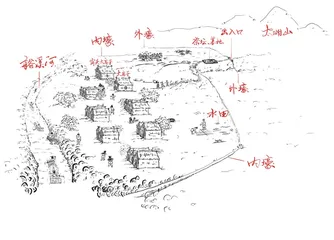

早在2000年第四次发掘中,考古队就在岗地南端发现了面积近3000平方米、最厚达1.5米的红烧土密集区,推测应为大型建筑区或广场。2011~2013年,考古队对凌家滩遗址及周边进行了拉网式钻探,内外壕沟、堆积丰富的生活区和大面积红烧土堆积被逐次发现。凌家滩聚落的面目逐渐清晰起来:在延伸向裕溪河的长岗上,遗址最高处的墓葬祭祀区高程约20米;被内壕沟与裕溪河围成的南北宽400多米、东西最长1200多米的封闭空间,正是凌家滩的主要生活区,其中长岗上的红烧土遗迹高程10~13米,长岗两侧和周围的生活区海拔高程约6.7米。内壕沟西段以西、以北500米外,还有一条只有一段的外壕沟。内外壕沟的北段均留有通道,内壕沟的通道所连接的,正是凌家滩人生与死的两个世界。

很长一段时间里,凌家滩的发现总给人一种突兀的感觉。凌家滩规模宏大的聚落遗址,制作精美、数量巨大的玉器生产究竟从何发展而来?为搞清这个问题,2008~2013年间,吴卫红领队对裕溪河流域,也即凌家滩周边约500平方公里的区域进行了拉网式的全面踏查。调查发现,凌家滩并非一枝独秀,而有着相对扎实的社会发展基础。在凌家滩兴盛之前,周边已有一定聚落分布,但面积最大只有几万平方米。凌家滩兴盛之后,整个区域进入衰落阶段,直至距今4500年左右才重新发展起来,但数量已大为减少,并且缺乏大型中心聚落。凌家滩中心聚落的出现,事实上是周边聚落集中化的结果。

为何凌家滩中心聚落的兴起,会引起周边聚落的衰落,而并未形成类似仰韶文化多级聚落环绕的图景?吴卫红解释说,不同地方的文化与社会发展路径不同,不同于仰韶文化的多级金字塔型社会,凌家滩在短短几百年里完成人口与聚落的集中化过程,还未形成层级复杂的社会结构。 这一点也反映在墓葬中。墓葬区地层由于在汉代后遭到破坏,考古人员难以对墓葬进行更为准确的分期。对这些墓葬进行了暂时扁平化处理后,吴卫红发现,“在凌家滩,到目前为止并没有发现真正平民的墓葬,现在的这批墓葬即使里面最穷的,打个不恰当的比方,也属于没落的贵族。各个墓里面好歹都有一些玉器,也有不少石器”。

这一点也反映在墓葬中。墓葬区地层由于在汉代后遭到破坏,考古人员难以对墓葬进行更为准确的分期。对这些墓葬进行了暂时扁平化处理后,吴卫红发现,“在凌家滩,到目前为止并没有发现真正平民的墓葬,现在的这批墓葬即使里面最穷的,打个不恰当的比方,也属于没落的贵族。各个墓里面好歹都有一些玉器,也有不少石器”。

尽管一些重要墓葬中玉石器数量巨大,甚至还出现玉钺和石钺,可吴卫红发现,玉斧钺墓占据发掘墓葬总数的30%,石斧钺墓约占墓葬总数的64%,从权力要求的稀缺性而言,与良渚社会不同,凌家滩墓葬中的玉钺与石钺与军权、王权无关,而更多是一种身份、财富与地位的象征。

如果说玉人、玉鹰、玉龟、玉版、斜口扁圆形器这类特殊而数量极少的玉器带有某种原始宗教色彩,只由少数掌握神权的氏族领袖掌控,那么墓葬中的哪些器物还能体现主人独一无二的权力地位?吴卫红发现,“只有在几座大墓中才有玉料,不是工匠墓中玉芯那种边角料,而是经过简单打磨的璞玉”。这表明在当时的凌家滩社会,对玉石资源的掌控成为一种非常重要的权力象征,某种程度上,这也体现了凌家滩作为一个以玉石产业为主的资源型社会的独特性,用凌家滩现任考古队长张小雷的话说,如同现在高速发展的新兴工业区。 在这一新兴社会,少量具有原始宗教内涵的玉器已具有礼器的色彩,但大量出现的玉环、玉镯、玉玦、玉璜这类玉器,仍是比较常态的礼仪性饰品,玉器尚未演变为良渚社会中具有权力与法器象征的重器。吴卫红据此将凌家滩在整个中国玉器发展史上的位置,确定为“大规模使用玉器之初的创新时期”。

在这一新兴社会,少量具有原始宗教内涵的玉器已具有礼器的色彩,但大量出现的玉环、玉镯、玉玦、玉璜这类玉器,仍是比较常态的礼仪性饰品,玉器尚未演变为良渚社会中具有权力与法器象征的重器。吴卫红据此将凌家滩在整个中国玉器发展史上的位置,确定为“大规模使用玉器之初的创新时期”。

变革时期的特征,首先体现为材质选择的多样化与不稳定性。凌家滩时期虽然已形成以透闪石为主体材质的使用状态,整体材质却非常多样化,这一点在87M15出土的玉璜组器上体现尤为明显,张敬国对此记忆尤深:“墓主人从脖子到胸前到腹部,挂了30多件玉璜,这些玉璜质地不同,有透闪石、蛇纹石、水晶、玛瑙等。”这种多样化,同样反映在不同器物类型使用的玉石材料也非稳定状态。“比如我做一件石钺,可能用这种材质,也可能用另外一种材质,还没有形成器形与材质大体对应的稳定规制。”吴卫红说。 距今5500年至5300年间,凌家滩为何忽然出现高超的玉石器制作技术?长期以来,人们都认为它受沿长江往东100多公里外的南京北阴阳营文化的影响。可随着对凌家滩研究的逐步深入,多数学者都认为凌家滩与北阴阳营文化同属一个时期,两者之间更多体现为一种互动交流,凌家滩是当时当之无愧的中心。考古学家严文明在2006年出版的《凌家滩考古报告》序言中就写道:“从各种器物特征来看,它的文化性质最接近于南京北阴阳营的墓地,二者甚至可能属于同一个考古学文化。这个文化的中心自然在凌家滩而不在北阴阳营。凌家滩也受到薛家岗文化的一些影响,或者反过来说是影响了薛家岗文化。但发展水平远远超过了北阴阳营和薛家岗。可以毫不夸张地说,在长江下游,凌家滩人是首先走上文明化道路的先锋队。”

距今5500年至5300年间,凌家滩为何忽然出现高超的玉石器制作技术?长期以来,人们都认为它受沿长江往东100多公里外的南京北阴阳营文化的影响。可随着对凌家滩研究的逐步深入,多数学者都认为凌家滩与北阴阳营文化同属一个时期,两者之间更多体现为一种互动交流,凌家滩是当时当之无愧的中心。考古学家严文明在2006年出版的《凌家滩考古报告》序言中就写道:“从各种器物特征来看,它的文化性质最接近于南京北阴阳营的墓地,二者甚至可能属于同一个考古学文化。这个文化的中心自然在凌家滩而不在北阴阳营。凌家滩也受到薛家岗文化的一些影响,或者反过来说是影响了薛家岗文化。但发展水平远远超过了北阴阳营和薛家岗。可以毫不夸张地说,在长江下游,凌家滩人是首先走上文明化道路的先锋队。”

由于凌家滩地处连接巢湖与长江的唯一通道裕溪河岸边,这里正是沟通同时期本流域西北角、东北角两地聚落的最短水路中心,其中心位置的优势凸显,使其具备成为吸收多元文化因素进行创新变革的玉石制作中心的优越条件。

与红山和良渚相比,凌家滩最大的特点在于变革时期的创新。虽然在北阴阳营文化玉器中已出现线切割的治玉工艺,可是这种工艺在凌家滩才发扬光大,成为一种创新思维。“线锼工艺的重要性,在于能够在一个扁平的物体上,进行穿透式雕刻。它最大的影响在于打破我们以往玉器包括石雕只能在表面进行雕刻的工艺,产生一种透雕效果。”吴卫红说。再比如打隧孔的技术,北阴阳营那边一般是在那种半球形的器物上穿孔,还没有达到在一种非常扁薄的器物上打隧孔的高度。如果不是在安徽省博物院看到那两件高仅8.1厘米、厚仅0.8厘米,制作却极为精美、闪着莹润光泽的玉人,我还不能理解吴卫红所说的,在玉人背后打通孔径仅1.5毫米穿孔的难度。

齿纹璜、出廓璜、虎首璜,是凌家滩最为典型的玉器,沿着长江,无论东西,同时期的许多遗址都能看到它们的身影。这些玉璜,也最好地体现了凌家滩在那个变革时期的创新活力。“不管是齿纹璜还是出廓璜,都会打破传统玉璜流线型轮廓的特点,这也是那个大规模用玉的初始阶段,整个社会充满活力的体现。”吴卫红说。 伴随着整个凌家滩遗址的发掘过程,由于出土器物,包括“趋坛而葬”的习俗有种种相似,凌家滩与红山、良渚三者之间的关系一直是人们的关注焦点。与红山相比,良渚与凌家滩的关系似乎更为清晰,那就是前者深受后者的影响。

伴随着整个凌家滩遗址的发掘过程,由于出土器物,包括“趋坛而葬”的习俗有种种相似,凌家滩与红山、良渚三者之间的关系一直是人们的关注焦点。与红山相比,良渚与凌家滩的关系似乎更为清晰,那就是前者深受后者的影响。

在《凌家滩:中华文明的先锋》一书中,吴卫红考察了凌家滩典型玉器齿纹璜、虎首璜向东传播的脉络,发现从北阴阳营二期文化,渐次到马鞍山烟墩山遗址崧泽晚期、良渚早期墓地、高淳朝墩头遗址,再到良渚核心区的官井头遗址,都有这两类玉璜的身影。大量出土的良渚文化早期花斑石钺,更被认为是对凌家滩文化“追模祖艺”式的继承。越来越多的证据表明,凌家滩玉、石器制作在影响东南地区的过程中,对良渚文化早期玉、石器特别是玉器的大发展起到很大的作用。严文明在那篇序言中写道:“虽然直到目前为止,我们还不知道他们(凌家滩人)的后继者是什么情况,是不是曾经拿过接力棒奔向文明社会,但从各种情况分析,在凌家滩之后,文化发展的重心可能有所转移。至少玉石生产的重心转到太湖流域的良渚文化那里去了。”

只是,凌家滩究竟是如何衰落的?从凌家滩到良渚,又发生了些什么?

对裕溪河流域的拉网式调查钻探中,吴卫红发现,在距今5300年至5100年的良渚早期,凌家滩周围只有两个直线距离约8公里的小聚落:钱墩和杨巷,凌家滩昔日超大聚落的辉煌已经落下帷幕。2021年底,为配合国家考古遗址公园建设,凌家滩第三任考古队长张小雷在带队对外壕北段沟体的发掘中,发现一些凌家滩晚期陶片,经测年为距今5300年至5100年。这一发现将凌家滩遗址的下限延伸到距今5100年,也进一步拉近了凌家滩与良渚的年代,但距今5300年左右,凌家滩的衰落与良渚几乎同时兴起的事实,则显得颇为巧合。

吴卫红也注意到了这种巧合。2011年,吴卫红在以前玉文化研究界“玉石分化”的基础上提出“玉石分野”的观点。“玉石分化,指的是古人对玉的认识发生了一个大的变化,把玉从石里面很明确地区分出来,很重视玉了。我讲的玉石分野,包括人们对玉和石的认识更加清晰,更多还有一个地理概念在里面。那就是大概在距今5300年前后,玉石并重的凌家滩出现了衰落,恰恰在这时,长江下游东头的良渚兴起,形成‘以玉独尊、以石为辅’的发展道路;长江下游西头的薛家岗晚期文化,形成‘以石为主、以玉为辅’的发展道路。在我看来,良渚选择了一条以宗教为核心的发展道路,玉器成为王权表达的重要载体;薛家岗则走上一条相对世俗化的道路,虽然也出产一些高端的非实用的石器,但主要用其反映自身最高工艺水平。”吴卫红解释说。

不过,这一观点依然充满争议。张弛便认为,与凌家滩和良渚这样的中心聚落相比,薛家岗遗址规模较小,不具可比性。“不仅是区域性的问题,社会规模也不同。你到凌家滩周围或者良渚文化区域,找到一些更小的遗址,会发现它们之所以也没有多少玉器,石器显得比较发达,可能是因为没有能力追求美玉。”有关凌家滩衰落的原因,历来众说纷纭。一种比较有影响的看法认为,凌家滩当地的玉石资源枯竭之后,凌家滩人向东转移到良渚一带寻找新的玉石资源。只是,距今5300年前后,凌家滩中心聚落衰落以后,长江下游的玉文化中心究竟如何转移到良渚?

张弛倾向于将距今5300年至5000年划分为凌家滩晚期,而距今5000年之后良渚水坝建起,才正式进入良渚时代。在他看来,凌家滩晚期依然还有玉器,只是没有兴盛时期那么发达,这一时期玉器最发达的地方已转移到太湖地区,只是目前尚未发现。

五一节前一天的中午,张小雷在匆匆赶赴高铁站的路上提醒我,傍晚可以到裕溪河南岸观察凌家滩遗址的三级地貌,非常清楚。下午我和摄影师到河对岸拍摄,举目望去,逐级抬升的凌家滩遗址在落日的余晖下愈发显得神秘。

(本文写作参考安徽省文物考古研究所编著《凌家滩——田野考古发掘报告之一》,吴卫红、刘越著《凌家滩:中华文明的先锋》,张敬国主编《凌家滩文化研究》等书。感谢周广明、赵波、徐红霞、叶润清对采访的帮助)