《宇宙探索编辑部》,一个严肃的玩笑

作者:卡生 第一次听说《宇宙探索编辑部》是在两年前的平遥电影节,当时不仅一票难求,而且映后口碑爆棚,“90后”导演孔大山受到关注,该片获得当年费穆最佳影片、藏龙单元最受欢迎影片等四项大奖。所以,它引燃了人们的好奇。

第一次听说《宇宙探索编辑部》是在两年前的平遥电影节,当时不仅一票难求,而且映后口碑爆棚,“90后”导演孔大山受到关注,该片获得当年费穆最佳影片、藏龙单元最受欢迎影片等四项大奖。所以,它引燃了人们的好奇。但是,你会发现,很难有人能确切地描述清楚它的类型,甚至在采访中,孔大山也觉得整个拍摄过程是摸着石头过河,完全没有明确的类型对标电影。你可以说它是科幻、文艺、喜剧、荒诞、黑色幽默、公路片,但又好像都不是。当我试图弄清楚导演孔大山如何考虑这个问题时,他说这个电影不能算作科幻电影,这样“一本正经地胡说八道”的状态,更像一种“民间科幻”。

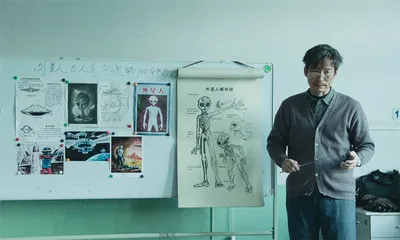

故事的主角是快要倒闭的杂志社《宇宙探索》的主编唐志军,他虔诚地相信宇宙中有着地外文明,寻找地外文明的踪迹是他人生的意义与使命。他坚信,终究会有神迹在地球上显现以证明地外文明的存在。某一天,他捕捉到了一个来自宇宙深处的信号,与此同时,西南方一个叫“鸟窝村”的地方有异象显现,他决定带上伙伴们去一探究竟。在这个村子里,他们碰到了头上顶着一口铝锅的诗歌天才孙一通,在他的引领之下,似乎他们离“神迹”又更近了一步。

这个故事的灵感最早从何而来?孔大山说,之前看过一条山东卫视播出的新闻,一个农民信誓旦旦地向电视台记者说自己曾接触过外星人,并且绘声绘色地描绘如何在抓野兔的电网里发现了外星人的遗体,但最后发现,冰柜里的外星人遗体不过是一具外星人玩偶。孔大山觉得这条新闻可以拍成自己擅长的伪纪录片风格,并且他把这个想法和郭帆聊了聊,郭帆觉得有趣,启发他说,万一那个外星人是真的呢? 郭帆和孔大山认识有些年头了。孔大山2011年大学刚毕业那会儿拍了一部短片,改编自动画《李献计历险记》,而郭帆的第一个长片拍的是真人版《李献计历险记》。郭帆偶然在网上看到了孔大山的作品,觉得这个年轻人有意思,就在微博上给他发私信,最终两位网友奔现成了朋友。到了2013年,郭帆拍摄《同桌的你》时,孔大山成了郭帆的导演助理,那是他在拍摄《宇宙探索编辑部》之前唯一一次体验拍电影的整个流程。

郭帆和孔大山认识有些年头了。孔大山2011年大学刚毕业那会儿拍了一部短片,改编自动画《李献计历险记》,而郭帆的第一个长片拍的是真人版《李献计历险记》。郭帆偶然在网上看到了孔大山的作品,觉得这个年轻人有意思,就在微博上给他发私信,最终两位网友奔现成了朋友。到了2013年,郭帆拍摄《同桌的你》时,孔大山成了郭帆的导演助理,那是他在拍摄《宇宙探索编辑部》之前唯一一次体验拍电影的整个流程。

与此同时,孔大山延续了“作品会友”的风格,给电影找到了最合适的编剧合伙人,就是电影里饰演诗歌少年的王一通。孔大山在贾樟柯的柯首映第二期线上短片里看过王一通执导的作品《杀猪匠》,当时就觉得这个短片气质独特,有机会一定要和王一通合作一把。王一通也曾看过孔大山在2015年拍过的小有名气的伪纪录片《法制未来时》,“我看这个短片时,就觉得孔大山有一种对伪纪录片天然的尺度感,是一个老江湖”。这个流传于网络的小短片尽管只有九分钟,但在一种正儿八经的荒诞中,透着孔大山的决心,他在和世界开一个“严肃的玩笑”。

不过,我很好奇,作为一个新人导演,孔大山是如何在《宇宙探索编辑部》中找到叙事内核的?

孔大山说,一开始故事写得并不顺利,看上去更像一出“寻找外星人”的闹剧。在剧本阶段时,他和王一通曾斥700元“巨资”参加了一个为期两天的“首届星际文明探索国际论坛”。这是一个很诡异的科幻迷群体,将“科幻”当成了某种类似信仰的东西。孔大山承认,一开始他们是带着猎奇的心态去观察这个群体,比如说,他在会场里听到隔壁的两个大妈在聊什么时候才能回到属于自己的比邻星老家,“我当时还挺害怕的,我老怕她们用脑电波戳我”。类似这样荒谬的事情还有很多,让他印象深刻的还有一个四五十岁的“大师”,在现场被众星捧月,就像电影节来了一位超级巨星,里三层外三层都是她的粉丝。据说她有一种技能,她治病的时候告诉你一个时间点,你按时给她打一个电话,然后你原地躺下,露出肚皮,她就会通知外星人给你治病,据说分文不取,且治好了不少人。

除了这样闹剧的场面之外,孔大山看到一个母亲带着自己的自闭症儿子来看病,排了很久的长队,轮到他们时,“大师”摇了摇头说,“年纪太大了,治不了”,男孩的母亲脸上浮现出了一种复杂的表情,努力保持着微笑,但不易被觉察的失望还是浮了上来。孔大山站在一旁看了很久,“那一刻,我心里特别难受。也许很多人会把他们当作笑料,甚至是谈资,但他们身上又透露出一种强烈的伤痕感”。王一通也被这一幕触动,他说:“他们为什么去寻找所谓的外星人?是因为地球人帮不了他们,就像无解的生活。”穿过荒诞的迷雾,孔大山和王一通似乎寻到了一条更深邃的路。

从“猎奇”到“情感震撼”,是这部影片的一种情绪上的升级,顺着这个思路,孔大山和王一通的剧本越写越顺。孔大山的脑子里有了唐志军的形象,一个落魄的知识分子,穿一件棉袄,拎着公文包,骑一辆破电动车……到这里,故事渐渐有了落脚点。而且,他越写越觉得唐志军寻求宇宙的答案像极了唐僧要去求取真经,而孙一通则是验证了神迹的悟空,帮助唐志军最终获得了人生的意义与答案。唐志军曾经以为他的答案要向宇宙中寻求,而当女儿患抑郁症离世后,他觉得人生的意义或许还是在于理解和感受生活每一个时刻的温度。宇宙的尺度因此被拿出来做对照,微小与宏大不过咫尺之间。最终,孔大山给电影取的英文名叫《Journey to the West》(西游记)。

很多人说,唐志军这个角色是一个不合时宜的理想主义者,但孔大山认为,“理想主义者”这个词太过于抽象以及正确了,他所写的唐志军其实是一个偏执狂,与世界进行了一场无谓的对抗。女儿因为抑郁症自杀离世,妻子与他离婚,待了一辈子的《宇宙探索》编辑部甚至连暖气费都快缴不上了,就是这样一个被时代遗弃的人——“在唐志军的精神世界和现实困境之间存在着裂缝,而这个裂缝本身的美学价值带来的错位是这个故事存在的必要条件,这种错位让我非常迷恋。” 无论王小波、王朔,还有导演阿基·考里斯马基,孔大山喜欢的人从来不是充满“正确性”的,而是“戏谑”“幽默”“荒诞”,以及能够挑战秩序与权威。王一通也认为,“荒诞就是一种把世间万物都打上书名号的过程”。这是他们在审美上的一致性,在影片里表现得也很明确:尽管是一部荒诞感十足的戏,但在疯狂与诗意之间自有一种和谐,和谐里又透着错位。

无论王小波、王朔,还有导演阿基·考里斯马基,孔大山喜欢的人从来不是充满“正确性”的,而是“戏谑”“幽默”“荒诞”,以及能够挑战秩序与权威。王一通也认为,“荒诞就是一种把世间万物都打上书名号的过程”。这是他们在审美上的一致性,在影片里表现得也很明确:尽管是一部荒诞感十足的戏,但在疯狂与诗意之间自有一种和谐,和谐里又透着错位。

《宇宙探索编辑部》让观众看到一种现在想来不可思议,但在八九十年代的确大行其道的“民间科学”。“民间科学”是一种非常具有年代感的说法,在那个年代,社会上一度莫名流行着“气功热”“飞碟热”,全国人民对这些话题都充满了兴趣,无论是大街上奇人异士的气功表演,还是小报上惟妙惟肖的外星人故事,就像一种时代狂想曲。王一通说他对那个时代其实挺迷恋的,虽然神神道道,但有未被定义的自由感,一种属于那个年代特有的想象力和浪漫色彩。

电影里孙一通头上戴着铝锅的形象就借鉴自当年一些老照片,照片里的人坚信,他们可以头戴铝锅接收来自宇宙的信号。唐志军把一个民间接收器一头接上飘着雪花的电视机,一头插在自己头上,说出了电影里最浪漫的一句话:“这不是普通的电视雪花点,这是宇宙诞生时的余晖。”孔大山说,这个关于宇宙微波辐射的理论来自一部叫《存在与虚无》的纪录片。电影里出现的各种隐藏式小彩蛋也都带有主创的童年回忆,比如,《宇宙探索》的原型是一本叫《飞碟探索》的杂志,宇宙探索编辑部则曾经出现在上世纪90年代最火的电视剧《编剧部的故事》里。 整个影片采用了一种伪纪录片手法,这种拍摄手段并不少见,但多应用于恐怖片,以手持摄像机摇摇晃晃的长镜头,不断强化当下的现实感。在这个影片中出现的那些超自然的奇观混合着“民间科学”的田野调查,有手抱“宇宙功德箱”等着观看外星人的农民、前方挂着胡萝卜却被神迹卷走的驴、石狮嘴里消失的球……真真假假,亦幻亦真,既土又洋。

整个影片采用了一种伪纪录片手法,这种拍摄手段并不少见,但多应用于恐怖片,以手持摄像机摇摇晃晃的长镜头,不断强化当下的现实感。在这个影片中出现的那些超自然的奇观混合着“民间科学”的田野调查,有手抱“宇宙功德箱”等着观看外星人的农民、前方挂着胡萝卜却被神迹卷走的驴、石狮嘴里消失的球……真真假假,亦幻亦真,既土又洋。

除了写剧本之外,王一通还以“孙一通”的身份写了十七八首诗,最后孔大山选择了其中几首。影片里,孙一通用四川话朗诵着诗歌,那些词句朴实、自然,为电影增添了一种上世纪80年代的理想主义色彩。

王一通成为主演是偶然。孔大山和王一通第一次去采风,孔大山想试拍一些东西,买了一口锅以及衣服让王一通试试。“他在山里走,我在后面拿着DV拍,我发现他走得呆呆的,就像被外星人附身了一样。他说他是正常走路,我觉得王一通就是影片里的诗歌少年孙一通。”

饰演唐志军的杨皓宇则是有经验的演员了。孔大山说,他是第一次跟专业演员合作,以前拍戏都是同学和朋友来帮忙,所以他给杨皓宇送了两本比较能反映唐志军这个人物应该有的精神面貌的书,一本是周国平写的《尼采》,另一本是史铁生的《病隙碎笔》。

离观众视角最近的角色是秦彩蓉,她觉得身边这些相信存在外星文明的人都是精神病。饰演这个角色的是老戏骨艾丽娅,拍到第三天,她悄悄问副导演,导演是不是有什么病?你们确定这个是郭帆监制的电影,不是什么草台班子?

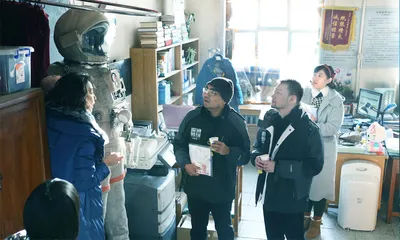

孔大山说,艾丽娅当时觉得这个电影拍摄打破了她从艺几十年的认知。片场没有脚架,没有轨道,没有灯光,没有打板,没有分镜,每一场戏都是从头到尾,不分切,不喊咔。编辑部里不停自言自语的大姐,以及村子里出现的大胡子陨石猎人都属于本色出演。对于这一切,艾丽娅在心里默念台词:“这难道是精神病大聚会吗?”再到后来,杀青之后,艾丽娅去了另外的剧组,有一天,她给孔大山发微信说:“自从待过你们剧组,到别的剧组都不会演戏了。”

观众看到最后有很多困惑与疑问:被麻雀包围着消失的孙一通真的被外星人带走了吗?唐志军是不是吃了蘑菇才有的幻觉?到底什么是真、什么是假?孔大山认为,这个电影里很多超现实的体验,就像是白日梦。“电影最吸引我的就是日常生活中突然拥有了一种超验感,像是远古时代某种宗教仪式的艺术形式,它们让人从现实世界中脱离。现实已经很残酷了,我希望这个电影可以给人一种沉浸式的幻想体验。”

(本文图片由《宇宙探索编辑部》剧组提供) 宇宙探索编辑部