双屿港,存在于讲述中的海岛

作者:张星云 1541年,是葡萄牙人费尔南·门德斯·平托(Fernão Mendes Pinto)漫长的东方远游的第四年。这位欧洲著名的探险家和作家,于1537年启程前往远东,直到1558年才回到里斯本。就像很多大航海时代的欧洲探险家一样,平托对自己经历的记述堪称传奇:他在中东和埃塞俄比亚寻找祭司王约翰后裔;在霍尔木兹海峡和第乌,他有时是强盗,有时又沦为奴隶;在苏门答腊岛,他卷入了亚路王国和亚齐王国之间残酷的战争;后来抵达中国,又去了日本和琉球群岛;在缅甸目睹了野蛮的马达班战争,见识了暹罗复杂的政治世界……“21年的岁月中,我曾13次被俘,16次被卖,很多岛屿在中国、暹罗、格乌斯、琉球作者的地理著作中被称为‘世界的边缘’。”

1541年,是葡萄牙人费尔南·门德斯·平托(Fernão Mendes Pinto)漫长的东方远游的第四年。这位欧洲著名的探险家和作家,于1537年启程前往远东,直到1558年才回到里斯本。就像很多大航海时代的欧洲探险家一样,平托对自己经历的记述堪称传奇:他在中东和埃塞俄比亚寻找祭司王约翰后裔;在霍尔木兹海峡和第乌,他有时是强盗,有时又沦为奴隶;在苏门答腊岛,他卷入了亚路王国和亚齐王国之间残酷的战争;后来抵达中国,又去了日本和琉球群岛;在缅甸目睹了野蛮的马达班战争,见识了暹罗复杂的政治世界……“21年的岁月中,我曾13次被俘,16次被卖,很多岛屿在中国、暹罗、格乌斯、琉球作者的地理著作中被称为‘世界的边缘’。”

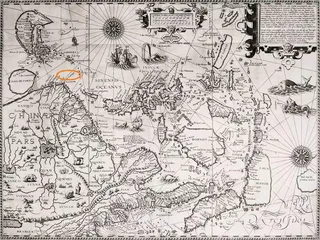

在他漂泊的21年中,在东亚海域的旅程相比来说还算轻松。平托到达东南亚时,葡萄牙已经在印度西海岸果阿和满剌加国(今马六甲)建立了葡萄牙殖民东方的首府和东方贸易中心。平托与时任葡印总督佩罗·德·法利亚(Pero de Faria)交好,总督把自己的堂兄安东尼奥·德·法里亚(Antonio de Faria)介绍给了他。平托随着安东尼奥·德·法里亚的船队,游历了中国沿海和日本的很多地方。1541年,他们从海南岛开始,经过了厦门、南澳、漳州,最终到达宁波附近的双屿港。

“在海上航行六天后,来到了双屿的大门。”平托在回忆录里描述,那是一个港口,有“两个相对的岛屿”,葡萄牙人在这里建立起了一处上千所房屋的城镇。他们一到双屿港,便被热情迎接,“那里的26艘大黑船和80艘容克木船以及数目更多的班康船早已按序排成两行。……港口的中国、马来亚、昌巴、暹罗、婆罗洲、琉球等国人在乐器演奏的震耳欲聋的音乐声中到达码头”。

“当时那里有3000多人,其中1200为葡萄牙人,余为其他各国人。……城镇上,除来来往往的船上人员外,还有城防司令、王室大法官、法官、市政议员及孤儿总管、度量衡及市场物价监视官、巡夜官、收税官及各种各样的手艺人。有两所医院,一所仁慈堂。通常人们说,双屿比印度任何一个葡萄牙人的居留地都更加壮观富裕,在整个亚洲其规模也是最大的。”

这段描述,后来是对双屿港历史研究中被引用最多的一段。那是平托第一次来到双屿港,在回忆录里,他描绘了一个桅杆林立、人群熙攘、热闹非凡的港口城市,房屋、医院、教堂鳞次栉比。在这里,各国人操着不同的语言,进行着贸易,商品涵盖了香料、丝绸、瓷器、茶叶和白银。平托说,葡萄牙人在那里的贸易额超过300万葡元,无论带什么样的商品到日本,都会赚回3~4倍的利润。也因此,日本学者藤田丰八将双屿港称为“16世纪之上海”。

平托这本回忆录取名《远游记》,手稿成于1576年,后提交教廷审查,直到1614年才出版,一经面市便轰动一时,但此时距离平托去世已经31年了。这本书的中文译者,暨南大学澳门研究院研究员金国平告诉我,实际上该书一出版,西方学界即陷入了对其内容的真伪之争。《远游记》作为一部游记,像大航海时代欧洲的很多探险游记一样,所说常常有所夸大。金国平说,应该将该书作为纪实文学看待,与中文、日文等确认的史料重合之处,是更可信的。

平托这本回忆录取名《远游记》,手稿成于1576年,后提交教廷审查,直到1614年才出版,一经面市便轰动一时,但此时距离平托去世已经31年了。这本书的中文译者,暨南大学澳门研究院研究员金国平告诉我,实际上该书一出版,西方学界即陷入了对其内容的真伪之争。《远游记》作为一部游记,像大航海时代欧洲的很多探险游记一样,所说常常有所夸大。金国平说,应该将该书作为纪实文学看待,与中文、日文等确认的史料重合之处,是更可信的。

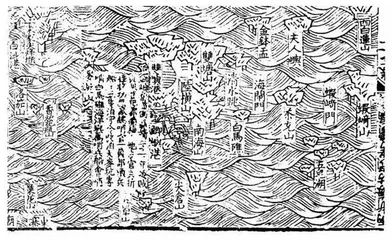

如此热闹的双屿港到底真实存在过吗?实际上,除了平托的《远游记》,明朝负责闽浙海防的朱纨所写《甓余杂集》,以及明代海防专家郑若所编《筹海图编》,都对双屿港有所记载。各路专家讨论不断,澳门大学历史系教授汤开建曾对平托《远游记》中的港口开设时间、港口人数等细节都详加考证。

平托当时跟随安东尼奥·德·法里亚的船队在双屿港停留了5个月才离开,后来他又几次去过双屿港。不过这个在当时被称作“东亚最著名国际贸易港”的地方,却极其短命,按照中外史料记述,它前后只持续了20多年,于1548年被时任提督闽浙海防军务朱纨率军捣毁,港口被填。

由于至今没有任何考古遗址被证实与双屿港有关,历史学界对双屿港的具体位置一直存在争议。平托回忆录原文中将这处海港称为“Portas de Liampó”,早在17世纪,欧洲传教士就开始考证它到底在哪里。20世纪中期,中国学者方豪通过对比各种史料文献,指出“Liampó”应该是宁波,宁波东部的舟山群岛中的六横岛,很可能就是双屿港所在地。

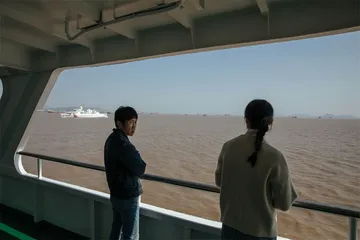

作为500年前曾经重要国际港口的所在地,现在人们提起舟山群岛,最先想到的是我国最大天然渔场和旅游胜地普陀山。六横岛尽管是舟山群岛的第三大岛,面积140平方公里,但鲜有游客会来这里。3月初的舟山海风依然湿冷,我和摄影同事从舟山主岛坐渡轮,一个小时就到达群岛南部的六横岛。

作为500年前曾经重要国际港口的所在地,现在人们提起舟山群岛,最先想到的是我国最大天然渔场和旅游胜地普陀山。六横岛尽管是舟山群岛的第三大岛,面积140平方公里,但鲜有游客会来这里。3月初的舟山海风依然湿冷,我和摄影同事从舟山主岛坐渡轮,一个小时就到达群岛南部的六横岛。

上岛后我一开始是抓瞎的。没有考古遗址,没有存世遗迹,岛上经历了明初、清初两次内迁,现居民多为清康熙、乾隆年间从浙江沿海各地来的移民。一处500年前只存在了20多年的港口,如何走访?

但到了岛上的第二天,我就释然了许多。双屿港似乎早已销声匿迹,但又似乎无处不在。从舟山去六横岛,我们坐的渡轮就叫双屿号。六横岛西北端的涨起港是学界对双屿古港口位置的主要推测地之一,如今涨起港村已经改叫双屿港村。岛东端的台门社区,则被改造成了双屿商港小镇,街道两旁建的是红色屋顶的仿葡萄牙式建筑。

在六横岛,舟山市双屿港博物馆筹建办工作人员刘爱燮、沈汉敏带着我们去了学界推测的几个16世纪葡萄牙人港口的主要地点。其中之一就是六横岛西北端的涨起港,它处在六横岛与西北侧佛渡岛中间几公里宽的水域上,是从古至今浙江沿海的主要航道,水最深处90米,可通万吨轮。史料记载,朱纨在1548年派兵捣毁作为葡萄牙人贸易据点的双屿港后,曾亲自来到这里视察,他在给明廷的奏章中说,“臣自霖衢所亲渡大海,入双屿港,登陆洪山”,双屿“去定海县不六十余里,虽系国家驱遗弃地,久无人烟住集,然访其形势,东西两山对峙,南北俱有水口相通,亦有小山如门障蔽,中间空阔约二十余里”。这段奏章成了日后学者们考证双屿港位置的重要线索。

如今的涨起港,是一处平静、狭窄的渔民码头,这里的渔民曾经靠拖虾致富,现在码头却隐匿在阡陌的海陆航线之中,在它的北侧,是遍布修船船坞的龙山码头,南侧是正在建设的跨海大桥。站在码头上远望,可以依次看到佛渡岛、梅山岛,远处是隐隐可见的宁波。六横岛现在隶属舟山市,但实际与宁波非常近,跨海大桥通车后,一个小时就可以到达宁波。

当地人说,除了航道上的两座小岛,实际上涨起港码头背后还有两座小山,叫作上峙、下峙,在后人围海屯田,致地面逐渐升高之前,两座小山是孤立于海水中的。学界认为,这与朱纨所说的“两小山如门障蔽”及平托所说的有“两个相对的岛屿”相符合。此外根据朱纨的记录,他在派兵捣毁双屿港后,为了避免后患,命人用木石筑塞双屿港的口门,导致了港湾内自然淤积,这也是当地人将此称为涨起港的原因之一。

但依然,至今没有任何一件出土文物和遗迹可以印证这里就是双屿港。实际上我们去了几处可能的地点,或多或少都听到过这样的传说。现年74岁的刘爱燮世代居住在岛上的峧头村,他说60年代村里挖井,曾挖出来很多大树的树根和旧船板,其中很多木头用料很好。像这样的村子,在六横岛有好几个。

碎瓷片更是随处可见。当地人带我们去了六横岛东南端的龙头跳海滩,这是整座岛少有的要买门票的旅游景点,因为沙滩松软。我们在沙滩上散步,五步十步就能见到随着海浪冲上来的碎青花瓷片。岛上各个港口都有可能找到这种碎瓷片,甚至拖虾船都能捞到,且年代各不相同,宋元明清皆有。作为历史上的重要航道,这倒并不稀奇。

碎瓷片更是随处可见。当地人带我们去了六横岛东南端的龙头跳海滩,这是整座岛少有的要买门票的旅游景点,因为沙滩松软。我们在沙滩上散步,五步十步就能见到随着海浪冲上来的碎青花瓷片。岛上各个港口都有可能找到这种碎瓷片,甚至拖虾船都能捞到,且年代各不相同,宋元明清皆有。作为历史上的重要航道,这倒并不稀奇。

但舟山博物馆研究员贝武权还曾在六横岛东侧的悬山岛上找到过两片红绿彩瓷片,则也可能是进一步证实双屿港存在的证据。1511年,因为葡萄牙人占领马六甲,切断了景德镇窑厂制作青花瓷的钴料供应,景德镇窑工不得不生产红绿彩瓷,以满足市场需要。

如今学界比较接近的共识是,16世纪的双屿港不止一座港口,在六横岛上,起码存在着两大中心势力,除了葡萄牙商人集团,还有中国海商组成的集团。正是两个集团的相互作用,才将这一16世纪的国际贸易港口历史维持了20多年。

1540年,一位徽州府歙县的年轻人决定南下广东谋生。他对随行的同伴说,不应该只盯着眼前的土地,应该将眼光望向辽阔的大海,“科第只收酸腐儿无壮夫,吾侪孰与海外徜徉乎,何沾沾一撮土也!”于是他在广东打造海船,贩运硝黄、丝绵等到东南亚各地,他本人也“历市西洋诸国”,在暹罗的阿瑜陀耶、马六甲和中国之间往来。此人就是汪直,在历史上也被称为王直。

1540年,一位徽州府歙县的年轻人决定南下广东谋生。他对随行的同伴说,不应该只盯着眼前的土地,应该将眼光望向辽阔的大海,“科第只收酸腐儿无壮夫,吾侪孰与海外徜徉乎,何沾沾一撮土也!”于是他在广东打造海船,贩运硝黄、丝绵等到东南亚各地,他本人也“历市西洋诸国”,在暹罗的阿瑜陀耶、马六甲和中国之间往来。此人就是汪直,在历史上也被称为王直。

在这片海域,他结识了才到达东南亚不久的葡萄牙人,以及同样在这片海域做生意的徽州同乡许栋。许栋比汪直更早就开始在海上做贸易,生意的规模也更大,按照郑舜功《日本一鉴》记述,许氏兄弟集团在马六甲做生意时认识了已经殖民这里的葡萄牙人,并带葡萄牙人来江浙沿海做生意。

实际上早在唐宋时期,舟山作为长江门户、南北要冲,就已经成为浙东沿海商贸的中心,到了宋元,随着海上贸易的发达,更是将舟山推向了一个顶峰,此时舟山地处明州港东去高丽、日本的必经航道上,舟帆川流不息,是海上丝绸之路的中转地。

至于入明代后,是中国人还是葡萄牙人最先将双屿港作为贸易港口的,史学界同样众说纷纭。如今研究文献中双屿港形成的最早年代,可以推到1524年,当时岛上已经“耕田筑屋”。而如果想要理解双屿港形成的原因,则要再向前倒推一两年。

1523年,两批日本朝贡使团同时来到宁波港。由于禁海令,当时明朝海外贸易唯一合法方式是“朝贡贸易”,暹罗、日本、占城、爪哇、满剌加等朝贡国的商船载贡品、土特产来华,明廷收取贡品等物后,以赏赐方式回酬外商所需中国货物,作为市舶司的宁波港专门接收来自日本的朝贡船。

不过那年两批日本朝贡使团在宁波港因贿赂市舶太监、争夺通商特权起了矛盾,进而爆发了武装冲突,并乘机烧抢了宁波城,史称“争贡事件”。事后明朝政府采取更严厉海禁政策,罢宁波市舶司,中国东南沿海开始了长达17年的全面海禁。也就是在那一时期,宁波港外,舟山群岛上这些大大小小的岛都因严厉的海禁和内迁政策变成了荒岛。

海外贸易终止,但江南各地,商品经济依旧继续繁荣发展,大量的丝绸、棉布、瓷器等商品仍需开辟新的市场,中国周边诸国曾是这些商品的主要销往地。在巨大利益驱使下,明代以后,东南沿海走私贸易屡禁不绝。

1521年,广东水师奉命驱逐葡萄牙人在屯门岛地区(今深圳南头)设立的走私贸易港,史称“屯门海战”,葡萄牙失利后,被迫北逃,转到广东南澳岛、福建、浙江等沿海地区继续从事走私贸易,舟山群岛南部的六横岛,荒无人烟、地势险要,逐渐成为海商们的中转地。

广东历史学会会长、广东省社科院历史所所长李庆新教授对本刊说,在近代之前,东亚世界确实存在一种处理各国之间相互关系的国际关系体系,这种体系就是以中国为中心、几乎覆盖亚洲全境的朝贡制度,即朝贡贸易体系,是亚洲历史上,也只是亚洲历史上的独特体系。但就在大航海时代葡萄牙人进入东亚海域后,朝贡贸易体系开始面临变化,由于欧洲人不属于朝贡体系范围内,他们的到来,对朝贡体系来说,是一种前所未有的新事物,从朝廷层面是被动应对,但从地方层面,则是主动探索。

到了1540年,不受海禁政策管控的双屿港发展得已经初具规模。按照史料推断,当时葡萄牙海商集团和以许栋为首的中国海商集团已经都居住在岛上,只不过各有港口。一年后,平托随法利亚的船队来到了双屿港,晚年以文字记录下了这座当时国际自由贸易港的繁华。

平托上岛之后的一两年内,发生了一件特别的事情。在东南亚进行贸易的汪直,和三名葡萄牙人带领着上百名番商从暹罗(今泰国)乘船北航向双屿港进发,途中遭遇风暴,结果漂流到琉球国南端种子岛(今属日本鹿儿岛县)。史学界有一种观点认为,这次奇遇漂流,让葡萄牙人“发现”了日本。

平托上岛之后的一两年内,发生了一件特别的事情。在东南亚进行贸易的汪直,和三名葡萄牙人带领着上百名番商从暹罗(今泰国)乘船北航向双屿港进发,途中遭遇风暴,结果漂流到琉球国南端种子岛(今属日本鹿儿岛县)。史学界有一种观点认为,这次奇遇漂流,让葡萄牙人“发现”了日本。

第二年南风汛发时,汪直又和葡萄牙人一起从日本返航驶抵双屿,并加入许栋集团。此时恰好遇上日本的朝贡使团,于是他们便同当时在双屿的中外商人交易。交易完后,许栋派汪直率“哨马船随贡使至日本交易”。1545年,汪直又到日本博多津,再邀日本商人来双屿港进行贸易,“泊客拥有徒众万余人”,或五艘十艘,或数十艘,分泊各港。自此,葡萄牙人开始跟随汪直开辟的贸易路线贩运中国货至日本,史称“南蛮贸易”,而双屿港,就成了葡日贸易最重要的中继站。

这一系列事件彻底改变了东亚海域各国的命运。陪同汪直去日本的葡萄牙人,给日本人带去了佛郎机铳火枪这一划时代的战斗工具,被日本史学界认为直接促进日本结束战国时代、达成统一。而葡萄牙人则在日本发现了大量的银矿,白银自此成为日本重要的出口商品,尤其在以学自中国的精炼技术“灰吹法”大幅提升了白银的产量后,日本一跃成为世界最重要的白银产地之一。到16世纪末,日本白银产量已占世界总产量的四分之一到三分之一,鼎盛时年产量高达200吨。平托在《远游记》里就曾说,葡萄牙人通过双屿港与日本的买卖超过300万葡元,其中大部分为白银。

日本大量增加的白银,为经济注入活力,也从根本上解决了日本和西欧在与中国贸易中的逆差问题。由于拥有大量的硬通货,日本海外贸易逐渐进入全盛期,日本所产的白银,大部分用来购买中国商品,所以日本也成为东亚最重要的贸易角色。据估计,葡萄牙人每年将从中国丝绸贩卖于日本的生意中获得235万两白银,作为他们购买回欧洲的中国货物的资本。日本从外贸中获得的财富急剧增加,使得统治者有更大的能力参与国际事务。

白银带来的连锁反应还在继续。在中国白银是非常受欢迎的贵金属,金国平等学者就认为,白银的大量输入,让原本“银荒”的中国得到了积累,逐步完成白银的货币化,最终帮助张居正于1581年将“一条鞭法”推广到全国,这一新的赋税及徭役制度规定,田赋、徭役等不再以实物的方式进行征收,而是统一按亩折算征收银两,增加财政收入的同时,也为私人贸易经济注入活力。

走在今天的六横岛,在某些时刻,依然能感受到双屿港作为东亚自由贸易港时期的微妙影响。我们攀登山上的碎石古道,企图寻找古双屿港确切地点的更多证据,据平托《远游记》记载,双屿港附近“山头有淡水溪流,穿过茂密的树林直淌而下,林中多雪松、橡树、五针松、海松”,当地人告诉我,实际上我们所攀登的这座上以前就是布满松树的,直到上世纪80年代,六横本地人从日本走私来了一批烂木材,其中的松毛线虫在岛上大量繁殖,这片松树林后来被松毛线虫啃食光了。

可以说,汪直集团和双屿港贸易是并行成长的,而在大航海时代,随着朝贡贸易一起不断瓦解的还有明朝的海禁政策。

双屿港规模的持续扩大,使得附近的许多百姓也卷入了这场国际贸易活动之中,有的为葡萄牙人充当翻译、向导,有的为之造船、修船,有的竞相贩售酒米、时鲜等食品。福建同安人林希元记述:“(葡萄牙人)与边民交易,其价尤平。其日用饮食之资于吾民者,如米面、猪、鸡之数,其价皆倍于常。故边民乐与为市,未尝侵暴我边疆,杀戮我人民,劫掠我财物。”但这些百姓“视海贼如衣食父母,视军门如世代仇雠”,在官府记述里就是“从番者”或者“倭寇”。

面对规模日益扩大的海上私人贸易,中国沿海曾经无人的荒芜海岛变得越来越热闹。1547年,明朝政府任命朱纨为浙江巡抚和浙、闽海防军务提督,开展全面整顿沿海的工作。1548年5月份,朱纨选了一个大雾天气,命明军突袭双屿港。平托、汪直、朱纨的人生,在这一年交集在这里,又消散在这里。

“双屿在片刻之内被摧毁,夷为平地,我亲身经历了这场灾难。”按照平托回忆录的记述,他当时就在岛上,明朝派出了一支由300艘大帆船和80艘双桅帆船组成的大军前来攻打,杀死了“1.2万”人,其中葡萄牙人有800人,并焚毁了所有房子。而根据中文文献《甓余杂集》记载,当时进攻双屿港的明朝军队有2000多人,兵船30艘,死者千余人,汤开建认为,平托的1.2万死亡人数,应该是1200人的误记,因为平托之前说过双屿港总人口为3000人。

“双屿在片刻之内被摧毁,夷为平地,我亲身经历了这场灾难。”按照平托回忆录的记述,他当时就在岛上,明朝派出了一支由300艘大帆船和80艘双桅帆船组成的大军前来攻打,杀死了“1.2万”人,其中葡萄牙人有800人,并焚毁了所有房子。而根据中文文献《甓余杂集》记载,当时进攻双屿港的明朝军队有2000多人,兵船30艘,死者千余人,汤开建认为,平托的1.2万死亡人数,应该是1200人的误记,因为平托之前说过双屿港总人口为3000人。

至于双屿港被消灭的直接导火索,中外文献中都有记述。岛上葡商佩雷拉借钱给华人,而对方赖账不还,于是佩雷拉带了几名葡萄牙人劫掠了双屿港附近的村庄。一次暴力事件,最终引发了双屿港的覆灭。“据说,仅在白银、胡椒、檀香、苣蔻花、核桃及其它货物上就损失了十五万金。”平托记述道,“还有一件更坏的事情。从此,我们在当地名誉扫地,根本无人愿意同我们打交道,说我们是披着人皮的魔鬼。”

明军突袭后,朱纨认为要永绝后患,必须“塞港”,即摧毁港口设施,用木材以及石头堵塞航道。也就是从这一刻开始,这座连通大航海时代,号称16世纪东亚最著名的国际自由贸易港,在历史舞台上落下了帷幕。历史上,明廷官员唐顺之、朱纨以及清朝诗人朱绪曾,都曾经为双屿港留下诗作,借以双屿港外的浪涛汹涌和壮丽景色,表明远大志向。如果不封禁,或者明政府没有特意剿灭,历史会发展成什么样?这是一座可以用很多“如果”作为前缀的港口,但现实并非如果。

实际上,按照朱纨自己的记载,明军摧毁双屿港后不久,附近海域仍有1290多艘私人商船游弋。逃走的葡萄牙人在此沿中国海南下,最终来到澳门。1553年,葡萄牙人通过贿赂广东地方官吏,获准在澳门码头停靠船舶进行贸易,1573年,获明朝政府租借地。

而朱纨在剿灭双屿港后,继续前往福建整治当地沿海。日本历史学者田中健夫在《倭寇,海上的历史》中分析说,朱纨是位清廉刚直的官僚,在受嘉靖皇帝敕谕整治沿海时,他就非常清楚,沿海走私贸易的背后是乡绅和地方官僚,从官府的立场出发,他视沿海走私的商人为“盗”,对待“盗”就必须“剿”,因此朱纨才会说:“去外国盗易,去中国盗难,去中国滨海之盗犹易,去中国衣冠之盗犹难。”结果可想而知,由于剿灭双屿港牵动了太多地方利益,加之他前往福建后,再度引起当地不满,谗言御状一直告到了皇宫,1550年,朱纨在压力下自杀而死,后来,他的自杀事件成了福建港口开放的一个契机。

港口被捣毁,但中国沿海的百姓依然需要海外贸易来生存。在双屿港突袭中成功逃生的汪直收编了许栋集团的残部,进而发展成为新一代海上集团首领。史记,“许栋灭,王直始盛”。靠着与日本长期贸易往来的关系,汪直率众来到今日本长崎,以此作为基地,从事海上贸易。汪直雇佣了很多日本当地人为他建造巨舰,《筹海图编》里写,这些船“联舫一百二十步,可容二千人,上可驰马”。

但汪直的梦想可不是在日本站稳脚跟这么简单,他要的是明朝取消海禁政策,彻底开放东南沿海地区,因此1552年,他多次配合明朝政府解决沿海倭寇问题,还吞并了福建海盗首领陈思盼的部队。同年,在地方官员默许“私市”的暗示下,同年他带领人马在定海主持开市,史记:“直乃绯袍玉带,金顶五檐黄伞,其头目人等,俱大帽袍带,银顶青伞,侍卫五十人,皆金甲银盔,出鞘明刀,坐定海操江亭,称净海王,居数日,如履无人之境。”自此他的“五峰旗号”大舰也成了海上的通行证,黑白两道通吃。

明朝沿海地方政府默许汪直的存在,但中央政府却不这么认为,所以派抗倭名将俞大猷在1553年的一个深夜围堵汪直部队,汪直突出重围逃至马渍潭,再被破,家属也被俞大猷拘留,于是汪直逃到日本长崎。在日本,汪直立国号“宋”,自称“徽王”,成为当时东亚最大的海盗集团,率领巨舰百余艘反击明朝。

后来出任浙江巡按监察御史的胡宗宪,是这样记录汪直这段历史的,“分踪入寇,因求开市不得,掠浙东沿海”。至此,在明朝官方历史记录上,汪直被正式定性“入寇”。

清华大学历史系教授李伯重认为,依照学界较新的看法,历史上的倭寇分前期倭寇和后期倭寇,以1552年为界,后期倭寇成员不仅有日本人,也有中国人,并且中国人占多数,《明史》说“大抵真倭十之三,从倭者十之七”,其中“从倭者”就是中国人。由于明朝实行严厉的海禁政策,大量中国沿海居民由商、民转为寇、盗,因此在当时,海商和海盗之间并没有明确的界限,二者的角色是经常在相互转换的,正如明朝户部尚书谢杰所言:“寇与商同是人,市通则寇转为商,市禁则商转为寇。”

广东省社科院历史所所长李庆新对本刊表示,亦商亦盗是个老话题,从前辈学者一直到现在都有讨论,大家逐渐产生一些共识,在海禁森严的情况下,很多原本合法的东西变成了非法的,对亦商亦盗的评价也更宽容了一些。特别是嘉靖年间,海盗活动猖獗,很多商船出海都要配备武器,特别像2007年发掘的广东南澳一号沉船,船上发现有火器遗存,那这条船究竟是走私船、海盗船还是一般的商船?从不同角度解读就有不同的阐释。

与明朝政府的评价不同,日本史学界对汪直的评价较为正面,因为他不仅带领葡萄牙人来到日本种子岛,为日本人带来了火枪,并且后来他在长崎平户岛长期发展,将以前在双屿港建立起来的葡萄牙海商关系都带到了长崎,长崎因此也由一个海滨小城发展成为日本的海上贸易重镇,长崎县平户市如今树立着汪直像。大约在汪直定居长崎发展的70年后,19岁的郑芝龙受其舅父委派,押运货物来到日本长崎,开启了他成为17世纪亚洲最强海上集团头目的生涯。也是在长崎的那段时间,郑芝龙与当地女子生下一子,便是郑成功。当然,这些都是后话。

与明朝政府的评价不同,日本史学界对汪直的评价较为正面,因为他不仅带领葡萄牙人来到日本种子岛,为日本人带来了火枪,并且后来他在长崎平户岛长期发展,将以前在双屿港建立起来的葡萄牙海商关系都带到了长崎,长崎因此也由一个海滨小城发展成为日本的海上贸易重镇,长崎县平户市如今树立着汪直像。大约在汪直定居长崎发展的70年后,19岁的郑芝龙受其舅父委派,押运货物来到日本长崎,开启了他成为17世纪亚洲最强海上集团头目的生涯。也是在长崎的那段时间,郑芝龙与当地女子生下一子,便是郑成功。当然,这些都是后话。

就在汪直正式落脚长崎之后,1554年,胡宗宪出任浙江巡按监察御史,总督南直隶、浙、福等处军务,接管东南沿海的抗倭重任。胡宗宪遣使至日本与汪直交涉,承诺与汪直通商互市,汪直答应诏安,继而启程回国。1558年,汪直回国等候接见时,在杭州被捕。胡宗宪鉴于朝廷的压力,也没有再反驳,表示自己遣间谍诱惑汪直回国。最终明世宗给汪直定的罪是“背华勾夷,罪逆深重”。

汪直至死也不肯承认勾结倭寇入侵之罪,早先面对胡宗宪的指责,他反驳道:“总督公之听误矣!直为国家驱盗非为盗者也!”下狱时亦连声追问:“吾何罪?吾何罪?”死前,他还写下了《自明疏》:“窃臣直觅利商海,卖货浙福,与人同利,为国捍边,绝无勾引党贼侵扰事情,此天地神人所共知者。”历数自己剿贼的功劳后,他仍祈求皇上开放海禁,并承诺“效犬马微劳驰驱”“愿为朝廷平定海疆”。

1560年,汪直被斩首于杭州省城官巷口。当时汪直的养子毛海峰被俞大猷率领的明军包围在岑港,久攻不下,最后俞大猷的参将戚继光指挥攻灭毛海峰,又一位抗倭名将冉冉升起。

7年后,由于中国沿海倭患和走私日趋严重,明廷不得不开放海禁,允许民间私人远贩东西二洋,史称“隆庆开关”。尽管大部分时候开关只是适用于福建漳州,但在这段时期里,中国民间私人海外贸易获得了合法地位,中国东南沿海各地民间海外贸易进入了一个新时期。白银大量流入中国,促成晚明中国白银货币化,玉米、红薯、烟草、辣椒等美洲作物相继引进中国并得以推广,极大丰富了中国的食品结构。中国外销瓷、丝绸、茶叶等中国产品大批出口海外,并对文艺复兴时期的欧洲产生影响。李庆新指出,这些情况进而带来了一系列转变,其中最重要的是中国的贸易主体也在发生着变化,私商逐渐壮大,而海外贸易,也经历了从非法到默许,再到公开的演变过程,其中涉及利益考量、制度调试和变迁。

现在回想起来,在六横岛的几天里,给我感觉最像双屿港的地方,是岛北端的龙山村。这里本身就是学界对古港的推测地之一,而今则是一处大型修船港口,船坞林立,全世界各地的大型轮船会在这座港口停靠,通常一停就是一两周。当地人告诉我,上岸的外国船员分几种,“大佬外会在这条街上喝洋酒,小老外没那么多钱,就只能打车去镇上吃肯德基”。龙山主街不到百米长,几乎每家餐馆、酒吧的招牌都是用英语写的,“圣托里尼”“雅典卫城”“马尼拉迪菲苏利亚市场”,纵横四海。每天到了晚上,就会看到一桌俄罗斯人围在一起吃东北烧烤,或者一群印度人在吃福建菜。置身在其中,会产生一种遥远的错觉。

(参考资料:《远游记》,费尔南·门德斯·平托著;《观沧海》,林梅村著;《火枪与账簿:早期经济全球化时代的中国与东亚世界》,李伯重著;《求知集》,龚缨晏著;《山海故人:明清浙江的海疆历史与海岛社会》,谢湜著;《双屿港史料选编》,金国平、贝武权编。感谢姜剑、袁甲、包江雁、刘恒武对本文的帮助) 海岛六横岛双屿港