声音就像一个时间机器

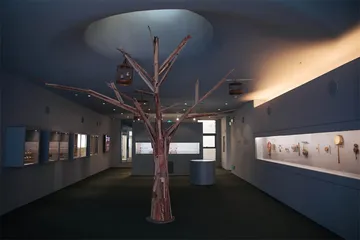

作者:艾江涛 两年前,艺术家秦思源与洪峰一起,在北京宋庄筹建了声音博物馆,今年5月份计划正式面向公众开放。老北京的声音,是博物馆常设展里最重要的展厅,也是秦思源在过去十多年里搜集录制声音的成果。走进展厅,首先映入眼帘的就是整面墙上投影的一幅幅老北京风俗画,空间里混杂着叫卖、响器、鸽哨、驼铃、爆竹声等充满市井生活气息的老北京声音。秦思源介绍说,风俗画的时间场景是在清末民初,参考的是他外祖母、作家凌叔华为英文自传体小说《古韵》(1969年出版)所画的插画。

两年前,艺术家秦思源与洪峰一起,在北京宋庄筹建了声音博物馆,今年5月份计划正式面向公众开放。老北京的声音,是博物馆常设展里最重要的展厅,也是秦思源在过去十多年里搜集录制声音的成果。走进展厅,首先映入眼帘的就是整面墙上投影的一幅幅老北京风俗画,空间里混杂着叫卖、响器、鸽哨、驼铃、爆竹声等充满市井生活气息的老北京声音。秦思源介绍说,风俗画的时间场景是在清末民初,参考的是他外祖母、作家凌叔华为英文自传体小说《古韵》(1969年出版)所画的插画。

秦思源最初注意到北京的声音,是在2004年,当时他还在英国驻中国大使馆文化教育处工作,策划了一个“都市发声”的艺术项目。中英混血的秦思源对北京并不陌生,8岁到12岁时,他曾在北京什刹海体校学习武术,20岁出头时,又回到北京待了4年,后来长期在北京生活。他为那个项目邀请了一批英国艺术家体验北京的声音环境,创作了一些与社会互动的观念性作品。2013年,凌叔华曾经生活过的老宅被改建为史家胡同博物馆,秦思源受邀参与策划,他为此又重听了一遍2004年艺术项目的作品。“听到英国艺术家彼得·科萨克 (Peter Cusack)随手录下的一段出租车打表的声音,一下蒙了,觉得太厉害了,声音就像一个时间机器,瞬间把人带回一个不同的时代。”秦思源决定在史家胡同博物馆做一个“胡同声音”的展厅,用声音记录北京的历史。也是从那时起,他开始关注到老北京叫卖与游商文化中的响器。

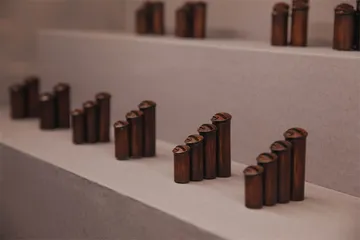

叫卖或者吆喝,原本是过去出没于北京胡同中的行商走贩,为了使住户听到,大声吆喝所售货物或服务而来。随着历史积淀,逐渐形成极富辨识度的韵律和腔调;在时代的变化中,又逐渐消失在日常生活中。做“胡同声音”项目时,秦思源认识了收藏家、叫卖艺人阿龙(宋振忠)。“阿龙的贡献是把所有叫卖整理成一个系统,可以表演可以教育,他还收藏了过去游商所有的响器。”响器与叫卖,同为游商文化中的声音广告。大部分的货声以吆喝叫卖为主,有的货声则只用响器的声音做广告,有的需要结合叫卖。“老北京的声音”展出的响器,都来自阿龙。诸如剃头匠用的“唤头”、货郎所用的“惊闺”、郎中用的“虎撑子”、卖香油用的“梆子”等,过去都属于所谓“八不语”之列。

叫卖或者吆喝,原本是过去出没于北京胡同中的行商走贩,为了使住户听到,大声吆喝所售货物或服务而来。随着历史积淀,逐渐形成极富辨识度的韵律和腔调;在时代的变化中,又逐渐消失在日常生活中。做“胡同声音”项目时,秦思源认识了收藏家、叫卖艺人阿龙(宋振忠)。“阿龙的贡献是把所有叫卖整理成一个系统,可以表演可以教育,他还收藏了过去游商所有的响器。”响器与叫卖,同为游商文化中的声音广告。大部分的货声以吆喝叫卖为主,有的货声则只用响器的声音做广告,有的需要结合叫卖。“老北京的声音”展出的响器,都来自阿龙。诸如剃头匠用的“唤头”、货郎所用的“惊闺”、郎中用的“虎撑子”、卖香油用的“梆子”等,过去都属于所谓“八不语”之列。

秦思源根据网上找到的资料图片,逐一请阿龙辨认讲解。这些响器的声音,还有录制的阿龙的几十种叫卖声,成为仅6平方米的“胡同声音”展厅的主要声音素材。

尽管接触了不少叫卖艺人,可在秦思源看来,脱离具体环境的叫卖表演缺乏真实的气息与悲苦之音。他一直在寻找当年真实的叫卖声,直到2019年认识了当时已经94岁的杨德山。

“十多年前,在天坛公园有一拨老人组成的以叫卖为乐趣的小团体。我们一礼拜去好几趟,你也喊,我也喊,从早上8点多能一直喊到中午。杨德山和我就是在天坛公园认识的,他听到我们喊,说我有的是,你听听。杨德山的吆喝,就是我小时候听的味道,怎么听怎么舒服。”70多岁的张聚才说,“我们算街坊,杨老头,六七岁就跟着二叔推车卖东西,小孩子开始还不敢吆喝。一天下来就挣俩窝头钱。”他把杨德山介绍给了秦思源。

秦思源花了将近三年时间录杨德山的叫卖。“一开始我带他去录音棚,他进棚有点蒙,忘了。后来就在他家里录,一到家,激情澎湃,特别想多说……他最长的一段叫卖,有1500多字。”断断续续,他录制了70多段杨德山的叫卖。

“来块凉来,你远瞧这西瓜近瞧块来,哎这切的都是冰糖疙瘩砂糖块儿,来正好吃来,两个大嘞!”在博物馆听着杨德山苍凉浑厚的叫卖声,秦思源不忘提醒我们:“这里的叫卖是卖西瓜块,不是整西瓜,要分清楚。”

2004年,秦思源带那批英国艺术家到北京公园记录声音素材时,他们便被充满生气的市井文化所震撼:“公园里面有口琴队,一个中年妇女在中间吹口琴,周围人跳舞;有说相声的、吹萨克斯的,还有遛鸟的、打鼓的、抖空竹的、玩鞭子的,特别嘈杂,一种完全自由的状态,老人完全可以自由发挥他们自己。音乐家们看了特别兴奋,西方哪有这个?有钱的当然可以周游世界,没钱的只能在养老院看电视,慢慢植物化。”

但后来,他发现公园正在变得安静起来。很多老北京遛鸟遛的是野生抓来的小鸟,鸟市于是被关闭,遛鸟处于一种半非法的状态。唱京剧、玩鞭子,被认为是声音污染,渐渐离开了公园。养鸽子虽然从未被明令禁止,但不管是居委会还是物业,都觉得鸽子太脏不能在小区养,还有人觉得鸽哨扰民,北京最有标志性的鸽哨声日渐消失。2018年,秦思源发现在龙潭湖公园还能看到一些遛鸟的人,他在那里录制了画眉的叫声。对他来说,留下那些行将消失的市井声音,是因为那些声音寄托了普通人的情感。“我不是对声音敏感,是对他们身上的这种情感很敏感,这些市井的、老的、玩的东西所以珍贵,因为他们很纯粹,没有别的目的。比如一个朋友在葡萄牙的一家饭店吃饭,突然一帮人唱起来了,还有合声,他觉得仿佛进入天堂。欧洲以前就是这样的。我这一代人已经不行了,更年轻的更不行了。现代化的过程就是这样,文化和生活已经分开。”

“跟拍电影不一样,台词安排好,后期可以做拟音。如果要录真正的声音,必须等待。北京那些声音,都是好几年才录下来的。”对秦思源来说,录制北京钟楼的声音,就来自偶然的机会。

“跟拍电影不一样,台词安排好,后期可以做拟音。如果要录真正的声音,必须等待。北京那些声音,都是好几年才录下来的。”对秦思源来说,录制北京钟楼的声音,就来自偶然的机会。

铸造于明代永乐年间的北京钟楼大钟重达63吨,是世界上铸造最早、体量最大的报时大钟,但在1924年秋天之后,便停止了报时的历史功用。2021年春天,清华大学的项目团队被委托做一个钟鼓楼文化展览,他们找到秦思源,希望他提供一些叫卖吆喝的录音。作为交换条件,秦思源得到录制钟楼钟声的许可。令他吃惊的是,北京钟楼的钟声此前从来没被录过。为了这次难得的录音,秦思源专门花钱请了专业录音师,采集了很多点位。“钟楼的大钟,以十八下作为单元,慢十八、紧十八、不慢不紧又十八,三次一轮,共敲两轮一百零八下。鼓楼的敲法,以前也是这样。”一百零八下代表一年中的十二个月、二十四节气和七十二候。清朝的报时方式,每天一更(19时至21时)与五更(3时至5时),先击鼓后撞钟,报时两次,维持着“晨钟暮鼓”的时间秩序。那次录制之后,钟楼的大钟就被严格保护起来了,秦思源的录音也成为目前为止唯一的声音记录。

秦思源还录制了地铁、公交车报站等普通人不太关注的声音。有段时间,为了增加社会互动,他参加了不少真人秀、综艺节目、电视纪录片的拍摄。他也被打上“老北京声音收集者”的标签。慢慢地,秦思源发现自己对网络流量并不感兴趣。对他来说,录音只是开了个头,他更希望以声音为平台,让人们关注声音背后的时代与文化。“同一个声音,对两个人可能意义完全不同,有意思的在于声音背后的故事。比如发动机的声音,你如果在城市里面听非常难受,就是噪音;如果在山沟里听则完全不一样,意味着有了电力。”秦思源说。

(感谢颜峻、阿龙对采访的帮助) 声音秦思源老北京