中国科幻在海外

作者:肖楚舟 2015年8月23日,美国宇航员凯尔·林格伦博士(Dr. Kjell Lindgren)身着太空服飘浮在国际空间站中,揭晓了第73届“雨果奖”最佳长篇小说奖,中国作家刘慈欣以《三体》获奖。这是该奖项1953年创办以来首次颁给非英语作家。

2015年8月23日,美国宇航员凯尔·林格伦博士(Dr. Kjell Lindgren)身着太空服飘浮在国际空间站中,揭晓了第73届“雨果奖”最佳长篇小说奖,中国作家刘慈欣以《三体》获奖。这是该奖项1953年创办以来首次颁给非英语作家。

这颇有戏剧性的一幕呼应了中国科幻在世界舞台上横空而出的景象。冲击之下,西方媒体对《三体》的评价常常在赞美中夹杂着怀疑。用《三体》法语版译者格温内尔·加弗里克(Gwennaёl Gaffric)的话来说:“很多美国媒体关注《三体》,是希望透过刘慈欣的作品看到一种‘中国式’态度,在作品和作者之间存在一种‘东方主义的混淆’。”

长期为《华盛顿邮报》撰写科幻书评的汤姆·施佩(Tom Shippey)倒是写过一句比较中肯的话:“刘慈欣的这部科幻小说之所以能与西方同类作家的外星人入侵故事区别开来并不在于其硬件,它的不同之处似乎来自一种中国式的耐心以及长远的眼光。”

对普通的海外读者来说,中国元素带来的新奇感或许只是调味剂,认同感和熟悉感才是阅读动力所在。

打开美国读者常用的图书网站亚马逊,《三体》三部曲的评分保持在4星以上(满分5星),在硬科幻小说销量排行榜中位居第14位。湖南大学教授刘舸统计过美国网站上的读者评价,提到“中国特色”的读者在数量上只占五分之一,主要的好评理由还是集中在“伟大的想象力”“崇高的风格”“对人类终极命题的思考”“熟悉感”“科学色彩”以及“良好的翻译质量”。

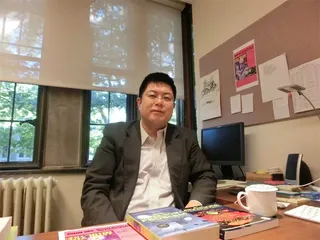

美国韦尔斯利文理学院(Wellesley College)东亚系系主任宋明炜是中国科幻文学在海外最主要的推手之一。刘慈欣获“雨果奖”的那一年,宋明炜对中国科幻文学的研究刚刚进入第五个年头。从偶然接触《三体》到成为中国科幻文学的爱好者、研究者,在这个过程中,他和许多科幻作家成为好友,向美国同事和学生推荐中国科幻,参与了中国科幻文学从“一支寂寞的伏兵”(科幻作家飞氘语)走向聚光灯下的曲折过程。

中国科幻被看见的过程漫长曲折。宋明炜说他自己也曾是一位“后知后觉”的读者,在给意大利语版《中国科幻小说集》撰写序言时不无遗憾地承认:“我们(这个我们算是除了中国科幻作家与科幻迷之外的全体)到2010年才了解这新世代的科幻,实在是我们自己的无知。”这一年,宋明炜受美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)亚洲语言与文化部教授胡志德(Theodore Huters)的邀请,为香港《译丛》(Renditions)杂志主持了“中国科幻特刊”的编辑工作,成为韩松、刘慈欣、王晋康、迟卉等作家的第一位英文译者。以此为起点,他开始活跃在中英文文学评论界,提出了“中国科幻新浪潮”的概念。他发表的关于中国科幻的讨论,集结成一本评论集《中国科幻新浪潮:历史·诗学·文本》,其中不少文章是用英文发表,为海外读者看见和理解中国科幻提供了丰富的材料。

在宋明炜看来,所谓中国科幻文学的“新浪潮”,一是科幻文学处境上的“新”,从文坛边缘不可见的地位走入主流视野;二是文学史观念上的“新”,科幻作为一种标新立异的“新文学”,对传统的文学研究范式产生冲击。更高的一个层面,是诗学意义上的“新”,刘慈欣宏大的“太空史诗”、韩松晦暗艰涩的隐喻、陈楸帆富有文学实验色彩的后人类想象,共同创造了一种不拘泥于现实世界观的全新感知结构,拥有再现日常生活中业已存在但尚未被察觉的“不可见之物”的力量。

在宋明炜看来,所谓中国科幻文学的“新浪潮”,一是科幻文学处境上的“新”,从文坛边缘不可见的地位走入主流视野;二是文学史观念上的“新”,科幻作为一种标新立异的“新文学”,对传统的文学研究范式产生冲击。更高的一个层面,是诗学意义上的“新”,刘慈欣宏大的“太空史诗”、韩松晦暗艰涩的隐喻、陈楸帆富有文学实验色彩的后人类想象,共同创造了一种不拘泥于现实世界观的全新感知结构,拥有再现日常生活中业已存在但尚未被察觉的“不可见之物”的力量。

西方世界对中国科幻的关注持续到今天,范围早已不限于刘慈欣。在英国学者罗杰·拉克赫斯特编著的《科幻界漫游指南》(Science Fiction: A Literary History)中,《三体》被定义为“21世纪一部意义非凡的作品”,“它标志着中国科幻在西方的突破,也给刘慈欣之外的中国作家带来更多关注”。刘慈欣获奖次年,郝景芳凭借《北京折叠》获得“雨果奖”,夏笳、宝树、陈楸帆等中国科幻作家也通过译介进入西方读者视野。英语世界之外,意大利、德国也都出现了中国科幻选集。宋明炜告诉本刊,他正在着手编辑第二部哥伦比亚版科幻文库《嵌合体:当代华语科幻选集》,他本人的专著《看的恐惧:中国科幻诗学问题》也将由哥伦比亚大学出版社出版。

刘慈欣的《三体》为何能将中国科幻推上世界舞台?西方读者对《三体》的接受情况如何?中国科幻是如何进入世界视野的?在刘慈欣之后,中国科幻文学的前景如何?围绕这些问题,宋明炜接受了本刊专访。为什么是刘慈欣?

三联生活周刊:早年也有一些中国科幻作品翻译到国外,比如老舍的《猫城记》,80年代吴定柏和帕特里克·墨菲(Patrick Murphy)主编的第一部《中国科幻英语选集》,但都没有引起太大反响。为什么是刘慈欣的《三体》将中国科幻推到了世界关注中心?

宋明炜:刘慈欣的成功很难复制,这里面牵涉到西方科幻自身的发展问题,也有天时、地利、人和的成分。

鲍德里亚说过,美国本身就是一个不断构建幻想的虚幻之地,是一个“实现了的乌托邦”(出自鲍德里亚的《美国》)。美国电影工业的一大部分投资都用在科幻电影上,但电影里的科幻已经日趋模式化、类型化。另一方面,科幻影视化以后,科幻文学其实处在衰势。英美很多主流作家也写科幻,比如麦克尤恩(《赎罪》的作者,新作《像我一样的机器》是一部科幻小说)、石黑一雄,连纳博科夫都写过科幻。当代英语科幻对美国读者来说已经太程式化和碎片化了,他们已经很久没有看到《三体》这样具有崇高感和惊异感的作品了。

《三体》建构了一个跟我们习以为常的世界观完全不同的世界,宇宙既是毫无规则和秩序的,又是富有诗意的。刘慈欣内在其实是个诗人,有非常浪漫的一面。大家都说《三体》是很男性的,像黑暗森林的意象——太空中物种之间你死我活的殊死搏斗,但是刘慈欣让程心活到了最后,程心绝对代表刘慈欣内心最纯的感情,因为她才是在没有道德的宇宙中唯一能够做出道德判断的人。《三体》从最切近现实的生活出发,带着我们走向违逆现实的世界,一路走到了宇宙的尽头。科幻具有一种幽暗的力量,让我们看到日常之外的事物,让我们用逆反的方式思考这个世界。

在《三体》的成功中,编辑和翻译起的作用非常大。为什么《三体》的接受度这么高?跟过往译介到国外的中国文学作品相比,《三体》之所以能够胜出,反而是因为它本来没有鲜明的个性化文学风格。译者刘宇昆和托尔出版社的王牌编辑丽兹·戈林斯克(Liz Gorinsk)对文本进行了大量打磨,将它制作成了一部符合美国小说阅读经验,阅读体验极其顺畅的英语小说。我是第一批看到《三体》英文版样书的读者,当时刘慈欣都还没有看到,我就跟他说:“我感觉英文版比你的中文版还要完美。”

科幻小说本来就是一种超越国境的文类,只有全人类的主题才会被这么多国家的人接受。即使现在最发达的美国科幻也是吸收各国的养分而来,比如“机器人”这个词来自捷克,而科幻文学的开山之作《弗兰肯斯坦》开篇就讲“我是一个日内瓦公民”。反过来说刘慈欣为什么能成功?是因为科幻本来就是一个世界性的文类,它关注的是全人类的命运。

三联生活周刊:很多美国媒体的书评提到刘慈欣的成功,都会提到作者的中国背景。你怎么看刘慈欣的“中国性”和“世界性”?

宋明炜:《三体》中当然有一些中国元素,开篇的“文革”背景,那种“土法炼钢”式的寻找外星人的过程,都很有传奇性,非常吸引读者。但我有一个观点:特别强调中国科幻是有“中国性”才成功,反而会阻碍中国科幻的发展。《三体》虽然从“文革”出发,但它写的是全世界、全人类的问题,故事后面人类全都转到了澳大利亚,面壁人虽然以中国人罗辑为代表,但还有美国人、委内瑞拉人。刘慈欣写《三体》的时候,心中装的是全世界、全宇宙。中国科幻或者说刘慈欣的成功,反而在于他的“世界性”。

我跟刘宇昆(《三体》的英文译者)做过好几次活动。在活动现场,美国观众的问题大都是关于具体的人物,反而中国听众会问,你觉得这部小说是不是因为里面描写了“文化大革命”才这么火的?你觉得小说里面有什么样的中国元素?我觉得美国人不大关心这些问题。相比起来,《流浪地球》有特别强烈的家国情结,我也极力向我的美国同事推荐《流浪地球》,但他们都不大感兴趣,可能是因为电影里携带的“信息”(message)让美国人很难共情。

三联生活周刊:西方读者对《三体》的接受情况如何?比如大多数美国读者此前没有接触过中国科幻,他们在阅读过程中是否会遇到一些困惑或者障碍?

宋明炜:这方面我没有太多的调查,但光看亚马逊还有Goodreads上面的讨论,《三体》已经在美国拥有《指环王》那样的自己的粉丝群,会有很多人不厌其烦地钻研其中的细节。《三体》在美国的销量超过整个国家过去几十年里其他的中国文学作品的销量总和。它流行到什么程度?我出差到每一个外国城市的机场,都能看到书店的货架上摆着《三体》,我的牙医看过,学校里的清洁工也看过。过去你在谷歌上搜索“三体”,出现的都是物理问题,现在全是刘慈欣的小说。

有意思的是,《三体》在美国的流行呈现出非常持久的趋势,但在中国则似乎变得很快。我在2018年左右回国讲课的时候,就发现很多学生都没有看过《三体》,这个断层发生得很快。

直到现在,《三体》在美国仍然流行。现在来看,我觉得中国科幻在世界上的位置非常了不起,从来没有一个国家的科幻让全美国的人这么重视过。我所在的学校韦尔斯利文理学院规模不大,只有两千人,但据我观察,英文系、法文系、电影系和传媒系有十来个班都在课程中讲到中国科幻。我有一次发现我们学校同时有四个班订购我编写的《中国科幻选集》作为教材。某种程度上可以说,刘慈欣在美国的普及程度甚至超过中国。中国科幻是如何进入世界视野的?

三联生活周刊:2010年你开始编辑《译丛》的中国科幻专刊时,读者还只局限在一个小圈子里。这十几年,中国科幻文学“出圈”的过程是怎样的?

宋明炜:最初中国科幻的读者的确局限在科幻爱好者的圈子里,国内也只有复旦大学的严锋教授、南方科技大学的吴岩教授在坚持从事科幻文学研究,他们当时的处境可以说非常寂寞。2007年左右,严锋教授推荐我读了刘慈欣的《三体》,让我产生了一种耳目一新的兴奋感,后来我又一口气找来其他中国科幻作家的作品来读,一发不可收拾。

2010年复旦大学与哈佛大学联合举办“新世纪十年文学研讨会”,可以说是中国科幻文学史上一个“大爆炸”式的时刻,一下子打开了一片主流文学界从来没有关注过的新天地。那场会议请了许多一线作家,包括莫言、王安忆等,我和哈佛大学的王德威教授、复旦大学的严锋教授提议要请科幻作家。韩松和飞氘两位科幻作家在会上做了一场关于中国科幻文学的发言,飞氘将中国科幻比作“一支寂寞的伏兵”,他们的介绍一下子让整个会场都安静了下来,全神贯注地聆听。

这场会议当晚,美国加州大学洛杉矶分校教授、《译丛》主编(这本杂志过去是中国文学走向世界的窗口)胡志德先生就请我编一期科幻小说的专题,把两卷的篇幅都给了我,最后成为一部大型的中国科幻特刊。我集中地把这些作家翻译出去以后,就开始有国外的期刊来找我写科幻小说的论文。我在2010年开始用中文、2013年开始用英文写关于科幻的评论,十来年间用英文写了许多关于科幻的文章。前期的文章很多都是主题学的研究,后面的文章就是在探讨“中国科幻新浪潮”的诗学问题。

如果说2010年的复旦会议是一个震中,那么它的余波不断地扩大,另一条隐秘的线索是在国内大众传媒上的传播。当时我向骆以军推荐了《三体》,结果2010年他去香港领“红楼梦奖”,上凤凰台节目《锵锵三人行》的时候突然讲起了中国科幻小说。接下来,2010年《三体》第三部出版的时候,梁文道在节目《开卷八分钟》里推荐了这本书,崔永元请韩松和刘慈欣去了中央电视台,中国科幻小说逐渐引起了比较大的关注。

我要特别提一下的是,2010年会议之后,中国科幻在学术界和媒体界引起的关注还是没有“出圈”,虽然有影响,但仍然是在科幻爱好者的范围内,最多是在主流文学界又获得了一些读者。中国科幻真正“出圈”是《三体》被翻译成英语得了“雨果奖”以后,国内媒体开始大规模报道,再加上奥巴马的推荐,甚至政府方面也来关注,才出现了人人谈科幻的局面。后来科幻协会既加入了科协,又加入了作协,刘慈欣成为山西作家协会副主席,科幻在中国不再是没人理会的“灰姑娘”了(叶永烈语),这是个很有趣的过程。

三联生活周刊:你编辑《译丛》科幻专刊的时候,采用的线索是“两个世纪初的科幻”,将90年代以来的中国科幻和晚清的科学小说放在一起对比,当时是出于什么考虑?

宋明炜:首先由于我过去研究的是晚清小说,我就从自己的研究出发,提出了“两个世纪初的科幻”。20世纪初,科幻小说经过日本进入中国,从1902年至1911年,是中国科幻的第一个“黄金十年”。而科幻在中国最近的一次复苏,几乎是在距离晚清中国科学小说黄金时代整整一百年之后开始的,刘慈欣、王晋康、韩松都在90年代开始发表作品;中国科幻真正形成一股力量可能是在90年代末,从1999年到2010年,正好也是一个十年。这两个十年放在一起,可以对照看到一百年过去中国人对世界的想象的变化。

虽然中国科幻文学的发展史是断裂的,但这两个时代的科幻中有一些相似的主题与变奏。比如晚清有一位作家叫徐念慈,他在1905年左右用文言写了一部小说叫《新法罗先生谭》,主人公是一个中国过去的读书人,他突然间灵魂出窍遨游太空,向别的星球上的人学了很多东西,最后他悟到,要改变中国人的思想,就要改换大家的大脑。其实这种想法很像十几年之后鲁迅在《呐喊》里面写的,改变国人的灵魂才是救国的要招。一百年后,这种改造大脑的主题到了王晋康这里,又发生了演变,《转生的巨人》讲的就是一个地产大亨为了青春永驻把自己的身体换到一个婴儿身上的故事,这个怪物巨婴的欲望无法控制,无限膨胀长大,最后把自己压死了。百年前的人们希望更换中国人的大脑,使大家都成为开明的、进化的新人类。一百年后的作家,或许反省现代化进程,觉得过去我们想要的无限度的持续增长,最后发展变成了一个噩梦般的怪物。

我提出过一个重要的问题,鲁迅的《狂人日记》是不是科幻文学?这个提法本意是希望我们重新思考过去的文学观。将鲁迅与科幻并举,是一种重写文学史的做法,但更重要的意义是,重新连接两个世纪初发生的新文学,我们在这两点之间不再看到一条直线,而是发现一个具有丰富多重意义的褶曲。

三联生活周刊:我记得你提到,2013年以前在英文学术期刊《科幻研究》(Science Fiction Studies)上只有一篇关于中国科幻的论文,而现在中国科幻已经成为学术界的一个热门课题。何以说热门?目前学术界对中国科幻的研究现状如何?主要侧重的研究方向有哪些?

宋明炜:现在西方学界对中国科幻的关注,我觉得几乎到了不成比例的程度。比如瑞典一共只有四名汉学博士生,其中两个人都研究中国科幻。还出现了一些以刘慈欣为研究对象的专著,我前几年曾了解到两本书稿,一本来自美国,一本来自澳大利亚,都是以刘慈欣为研究对象写的专论。

海外学者的研究方向起初以主题研究为主,比如研究中国科幻小说里的乌托邦。再往后就丰富多样了,有人研究性别意识、阶级、劳动(比如刘慈欣也写过农民工)、环境主义思想,也有人透过刘慈欣的小说来阐释中国社会。现在一个突出的研究方向是“后人类”,即科幻小说中不以人类为单一中心的世界观。

三联生活周刊:在刘慈欣的《三体》之后,中国科幻似乎再没有出现具有相当影响力的作品。“中国科幻新浪潮”还在持续吗?未来的走向如何?

宋明炜:其实当科幻小说浮出海面以后,“新浪潮”就已经瓦解了,因为它不再处于“边缘地带”。只有当它处在一种“寂寞的伏兵”状态的时候才是“前沿”(cutting edge),才有新浪潮的意义。我把90年代到21世纪头十年的中国科幻称之为“新浪潮”的原因,是因为它刷新了我们过去固化的文化经验,带来一种震动。

前几年我也一度觉得中国科幻兴盛到了一定程度,可能就失去了锐气。像《科幻世界》主编姚海军说的那样,过去中国一年只出版几本科幻小说,现在都几百本了。作品量很大,但没有那么多好作品。就像美国那样,谁都可以写科幻的时候,科幻就没有什么特殊的意义了,成为了文学的一个自然部分。

韩松和刘慈欣都是很有力量的科幻作家,但他们处理的都是20世纪的问题,即“现代性”的问题。他们的底色是黑暗的,也正因为如此,他们在我们看来才那么有分量。但比他们年轻的一代科幻作家在积蓄力量,这批新的作家才是真正属于21世纪的,而且已经经历过新冠疫情在内的重大事件,在这个基础上,我认为已经形成了所谓的“千禧一代”和“Z世代”的自觉意识。他们更多地代表了我所说的“新巴洛克”世界观,即没有一种单一的事物可以作为标准,两点之间不是一条直线,而是有无限翻涌的曲线。这才是新一代科幻带给我们的东西,我觉得他们会把科幻之船驶离港口,再也不会回到我们原来的地方。

三联生活周刊:“新巴洛克”世界观怎么理解?这些科幻作家中,有哪些人值得关注?

宋明炜:我提出这个说法的用意在于,“旧巴洛克”时代,地理和天文都发生了巨变,人类知识出现巨大转型,文学艺术都流动了起来,文学上有了塞万提斯和莎士比亚,音乐上有了巴赫,科学上伽利略观测到木星的四颗卫星,莱布尼兹和牛顿发明微积分,他们一起改变了文艺复兴那种“静态”的经典世界观。而我用“新巴洛克”来称呼今天这个时代,就是觉得进入21世纪以来,在打开一个思想和感知的新世界的过程中我们应该意识到,人不一定是我们所在星球想当然的主人,这个世界的真相也许隐藏在褶曲之中,无论在知识还是美学上,我们都在面对无限打开的未知。

刘慈欣之后,又有很多新的中国科幻作家的作品被翻译成英文。2020年之后,我看到了一大批“85后”“90后”作家,很多是女作家,她们的思维与刘慈欣那一代完全不同,让我看到了新希望。比如双翅目,她的《猞猁学派》《我们必须徒步穿过太阳系》,写的是一个跨越物种、跨越时空的多元共生的世界。还有《太阳系片场:海鸥》,故事讲的是以整个太阳系为剧场上演契诃夫的《海鸥》,里面的主角是“波”和“粒”,传达出一个观念,宇宙的基本形象是不确定的,永远处在流动状态。

如果说《三体》是超新星爆发式的现象,这批作家就像是在生成一个新的行星,其影响力可能会更持久。比如迟卉、糖匪、顾适、双翅目、彭思萌、王侃瑜、慕明,她们都代表了我所说的“新巴洛克”美学。如果说传统的文学像大航海时代之前,一艘船离岸,带着我们看过一番景观后再回到现实,那么科幻小说就是每一次离开这个港口之后,就再也不会回头,它会抵达一个新大陆,给读者一个全新的世界。

(参考文献:宋明炜:《中国科幻新浪潮:历史·诗学·文本》;刘舸、李云:《从西方解读偏好看中国科幻作品的海外传播》) 科幻三体刘慈欣