最美黄河

作者:邢海洋 在北京能否看到黄河?在远离黄河出海口的江苏省,能否感受到黄河的存在?当我把这些和黄河相距甚远的地方生拉硬扯进黄河的话题的时候,你是否觉得是痴人说梦?

在北京能否看到黄河?在远离黄河出海口的江苏省,能否感受到黄河的存在?当我把这些和黄河相距甚远的地方生拉硬扯进黄河的话题的时候,你是否觉得是痴人说梦?

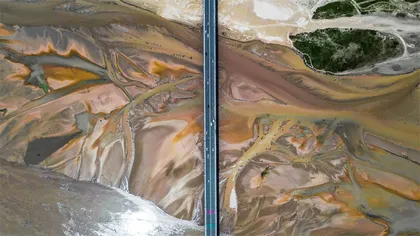

黄河现在的出海口在山东的东营,每年因泥沙沉降下来,渤海湾里会新生出3万亩的土地。黄河三角洲沟汊纵横,这里的人民或养殖海产或捕捞鱼虾,新生的黄河土地给山东人民带来了富庶的生活。他们的生计看似是祖传的,可167年前,1855年铜瓦厢决口改道之前,黄河是绕到山东丘陵的另一边夺淮入海的。那时候,黄河三角洲一定和现在的渤海里的三角洲一样,是一个像八爪鱼一样伸向黄海的扇形陆地,直到1855年黄河大汛,多事之秋的清政府面对大水无之奈何,悬河之水倾盆一般倒向北方,江苏的海岸再没有黄河泥沙的补给。

看卫星地图,那种小比例尺的图片,把整个东部海岸线装进去的地图,你一定会和我有同样的疑惑,从山东半岛向南一直到舟山群岛,沿岸的海水都是浊泥的颜色。北方的海和南方的清澈蔚蓝大有不同,这里是泥质海岸,流入大海的河水夹带着细颗粒的泥沙,南北方的海的不同是写在基因里的。

盯着地图看,还有另一个发现,江苏的海岸线居然是平直的,仿佛是用尺子画出来的。除了江苏,别处的海岸线可都是像锯齿一样,海水和陆地有进有退,错落参差在太平洋和欧亚大陆的交界处。

原因也不难理解,自从1855年黄河北流,昔日的出海口早就没有泥土到来。这里的突出来的河口,塑造地貌的力量由河口堆沙转变为主要来自海浪侵蚀,海浪的作用是削峰填谷,突出的地方被侵蚀,凹进去的地方则被填满,又因为这里是泥质海岸,最容易被塑造,于是有了今天我们看到的平直的海岸线。江苏是中国最平的省份,不只海岸线平,土地也地势低平,就和黄河输送的泥沙有关系。淤泥海岸不利于旅游度假,但泥沼海滩营养物质丰富,是海洋生物的天堂,也吸引了鸟类在这里流连忘返。

回到北京与黄河的关系,北京离黄河的直线距离最少也得有300公里,北京怎么可能看到黄河?可历史上的黄河最北的出海口不是现在的东营垦利区,而是现在的天津,海河水系也曾经是黄河水系的一部分。北京向南行,如今建设得如火如荼的雄安新区就处于昔日的黄河边上。白洋淀,这片华北地区最大的水域就曾经紧贴着黄河的河道。黄河水本来沿着太行山脚下一路北上,在此折向了东方入海。这个意义上,因为稳坐太行山山脚,北京凭着50余米的高海拔,似乎和黄河没有多少干系,可北京的出海口天津就是黄河堆积出来的,没有黄河的泥沙搬运,我们很可能过了通州就会看见海了。

带着种种疑问,我开始了探寻黄河的旅行,答案也逐次揭晓出来。甚至无需多想,最浅显的一个答案已经浮出水面,那就是天津,没有黄河,现在的天津还沉埋在海底呢。在江苏,现在的鱼米之乡,古代的时候很多地方是沉埋在海底的。如果没有海洋之力的塑造和黄河长江两条河流的合力淤积,江苏的面积会比现在小1/3,江苏很多城市也就不复存在了。

带着种种疑问,我开始了探寻黄河的旅行,答案也逐次揭晓出来。甚至无需多想,最浅显的一个答案已经浮出水面,那就是天津,没有黄河,现在的天津还沉埋在海底呢。在江苏,现在的鱼米之乡,古代的时候很多地方是沉埋在海底的。如果没有海洋之力的塑造和黄河长江两条河流的合力淤积,江苏的面积会比现在小1/3,江苏很多城市也就不复存在了。

随着我沿着黄河的行走,在古河道所在的雄安新区,在现在的“悬河”最险的开封,在黄河“几”字弯的最后一弯山西永济、芮城,越来越多的直观感受带给我视觉冲击和头脑风暴,帮助我勾勒出华北平原过去长成什么样子;黄河决口的地方为什么多发生在开封下游几十公里的范围内;郑州何以成为古代最重要的地理枢纽;洛阳与西安,黄河中游的两座城市何以在春秋战国后崛起;而黄河两大支流汾河与渭河谷地则是华夏文明崛起的桃花源一样的存在。先民们先在风调雨顺的黄河支流的土地上磨炼出本领,加持了改造自然的技术,继而出山走向中原,围绕着黄河施起了拳脚。而我们国家的组织形式,也因为有了黄河而变成了独特的形态。

简而言之,世界古文明起源于大江大河,黄河又太过独特,平均而言每立方米的黄河水含有泥沙37.8公斤,每年挟带16亿吨泥沙。一河浑水,季节性泛滥,在中西部有高山束缚还颇为稳定,一旦出山,就肆意漫流,现在出山口以洛阳为中心、开封为边缘形成了一个巨大的冲击扇,继而黄河水撞上了山东丘陵,又在丘陵的裙地上铺盖了厚厚的泥沙,黄河向北向南躲过丘陵奔流入海,一次次改道堆积出了条带状的岗地,放射状伸向大海。如果我们以一个更广博的视角俯瞰整个华北大地,则整个华北大平原犹如黄河冲积扇与三角洲的结合体。理解了这一扇形的地理框架,隋唐大运河顺势而为的河流走向以及后来的元朝南北大运河穿越鲁西分水岭的艰难,就容易理解了。

按黄河携带泥沙的速度,渤海早该被填平了,可并没有。在人类下游筑堤前黄河并不是现在这个样子,冲积扇与三角洲的结合,黄河不会是一条干流入海,它会分成多股,它还会更曲折,在下游留下大大小小的湿地湖泊。可以想见的是,彼时华北大平原上黄河、沼泽和湖泊编织成水网。因为没有人类的开垦和影响,水岸边森林灌丛密布,整个华北是一片完整连片的大绿毯。

汉学家伊懋可在他那本中国环境史的定鼎之作《大象的退却》中描述的情景是,在4000年前,大象还出没于后来成为北京的东北部地区,然而在公元前1000年开始后不久,大象在淮河以北已经无法越冬了。这一时期天气开始变冷,可即使天气有所变暖的时候大象也没有回到北方,还是意味着北方的生态环境发生了变化。那个时期对应的是商代,商人出现在华北平原,并在城邑周围砍伐森林,垦殖土地。人类与大象对资源的争夺激烈起来。

时间再向上倒推,北大教授、历史学家辛德勇在他的《黄河史话》中提到这样一个事实,当今河北与山东省的大平原,也就是黄河及其古道所流经的广大区域,存在着新石器时期遗址的空白区域。新石器时期是第四纪冰期以后人类从旧石器走出,开始向文明转化的时期,这个时候人类驯化动植物,开始了定居生活,从茹毛饮血的蛮荒状态向着文明快步发展。可与现在这里熙来攘往的景象不同,在广阔的华北大平原上人类的遗存处于缺失状态,这是否和黄河的特征有关呢?要知道古代的文明多发源于大江大河之畔,幼发拉底河和底格里斯河两河文明、古埃及尼罗河文明和印度的恒河文明都发源于河流。当然黄河文明也是以黄河为滋养的,但最初并未出现在黄河的下游。

2022年夏与秋,中国南部大部分地区陷入极端干旱,长江露出了久违的河床,鄱阳湖底长满了荒草,变成了草原一样的存在。而在长江出海口附近的上海,江水入海少了,咸潮入侵,上海市长江口多个水库水质氯化物浓度超标,上海市民担心淡水紧缺,不少市民开始囤水。

2022年夏与秋,中国南部大部分地区陷入极端干旱,长江露出了久违的河床,鄱阳湖底长满了荒草,变成了草原一样的存在。而在长江出海口附近的上海,江水入海少了,咸潮入侵,上海市长江口多个水库水质氯化物浓度超标,上海市民担心淡水紧缺,不少市民开始囤水。

这只是河流和海洋关系的一次偶尔变化,就给生活在海边的居民造成了挺大的影响。这次沿黄河的行走,我主要的关注点落在史前中华文明的形成与变迁,对河流和海洋,水陆地貌的变化尤其留心。于是找到了2010年《地理科学进展》上刊登的一篇论文,论文中,浙江师范大学地理过程实验室的科学家发现,良渚文化的兴、盛、衰与海平面升降密切关联。距今5500年到4900年期间是海平面下降期,降幅约3.9米,陆地生存空间扩大,加之气候温暖,良渚文化开始兴起,4300年到4000年前,海平面回升,进入又一高海面时期,良渚先民生存空间缩小,文化分布范围相对压缩,且以台墩和坡地建筑为主,遗址数量较中期减少,海面回升的同时,洪涝灾害、异常降温等灾变加速了良渚文化的衰落。海平面的上升,不仅压缩了良渚人的生存空间,还会导致河流下泄不畅。

当然这只是一家之言。但全新世以来我国有几次高海面,分别出现在距今7300~6000、4600~4000和3800~3100年间,高海平面时期通常落后于暖湿气候高峰期大约100~200年。杭州历史博物馆海平面的示意图,全新世以来最强海侵出现在距今6300年前,海平面比现今高出约8米,距今3800~3200年前的第二个高海平面,当时海平面比现今高6米左右。

而良渚文化巨大的城池、庞大复杂的水利系统、发达的稻作农业正是华夏5000年文明的一个关键证据。可一次持续几百年的大规模海侵,就可能造成文明的衰落。面对大自然,文明早期的人类还是非常脆弱的。

而2021年中原腹地的郑州及其周边地区的大暴雨让我们看到了人在大自然面前脆弱性的另一面,“7·20”暴雨,一小时倾泻下超过200毫米的暴雨,郑州这个现代化的中原大城市,地铁里洪水奔腾,涌进了地下行驶的晚班列车。郑州、新乡、鹤壁和安阳,这几座被暴雨袭击的城市都坐落在中国三级台阶地形山地向大平原过渡区域,确切地说是太行山麓和伏牛山脚下。中国是被台风袭扰最多的国家之一,远自太平洋的台风,除了对沿海有着影响,偶尔也会跨过大平原,给山脚下的人类聚居地以打击。

在中华文明史上,安阳殷墟的甲骨文的重要性自不待言,鹤壁系商朝首都朝歌所在地,郑州的商城则有3600年的历史。牧野之战,武王伐纣的决胜战,就发生在新乡附近。所有这些历史地理上的重大节点,在地理上似乎都不是巧合。在山和海之间,先人们要么在海边生活,要么在山脚发展,最后才向着平原进发,这是和黄河有着千丝万缕的关系,当然,也可能推导出这是一种决定性关系。

夏商周三代的地理轮廓,按司马迁在《史记》中的说法,“昔三代之居,皆在河洛之间”。几十年来有关夏商周的重要考古发现,也证明了夏商周三代和河洛之间的密切关系。所谓河洛,指黄河与洛水两河之间的地区,以洛阳盆地为中心,西到潼关、华阴,东至郑州、开封,涵盖了今河南西部与晋南一片并不广大的区域。黄河“几”字弯最后一湾之后一路向东,穿越了三门峡,在今天的小浪底水库出山,但北面又受到了太行山、南面受到伏牛山的束缚,在一个南北几十公里宽的喇叭口状的谷地内流淌,到了郑州城西北角的桃花峪花园口正式出山,这里也是黄河中游和下游的分界点。自此,黄河开始了“摆动”状态的流淌。夏商周三代的先民们选择在此地生活,王畿定于此地,显然不是巧合。

夏商周三代的地理轮廓,按司马迁在《史记》中的说法,“昔三代之居,皆在河洛之间”。几十年来有关夏商周的重要考古发现,也证明了夏商周三代和河洛之间的密切关系。所谓河洛,指黄河与洛水两河之间的地区,以洛阳盆地为中心,西到潼关、华阴,东至郑州、开封,涵盖了今河南西部与晋南一片并不广大的区域。黄河“几”字弯最后一湾之后一路向东,穿越了三门峡,在今天的小浪底水库出山,但北面又受到了太行山、南面受到伏牛山的束缚,在一个南北几十公里宽的喇叭口状的谷地内流淌,到了郑州城西北角的桃花峪花园口正式出山,这里也是黄河中游和下游的分界点。自此,黄河开始了“摆动”状态的流淌。夏商周三代的先民们选择在此地生活,王畿定于此地,显然不是巧合。

因为没有文字,截至目前有关夏王朝的表述都来自考古,并且因为缺乏文字证实的环节,很难确凿地称之为信史。商代因为甲骨文的出现,学界则可以达成共识。商王朝的国土不是一个弥合的整体,而是以都城为中心,四周远近散布着几个或几十个属于商朝的诸侯“据点”,在这些据点之间的空隙地带,存在着不听命于商朝甚至与商朝敌对的小方国。这种“疏而有漏”的疆域分布其实间接证实了一个事实,即彼时的土地开发还只是局部的、小片区域的土地垦殖。

农业技术却在那个时候实现了飞跃。商朝是个青铜器的王国,统治者嗜好青铜器,制造的器具最大的有200公斤,几个人才抬得动。可珍贵的青铜是不舍得用来种地的,他们宁愿用金属修造车马,制造武器。不过野牛的驯化、成批的奴隶还是给商人以改造自然的能力。技术史家、汉学家白馥兰认为,肥料和牛犁的运用,使商人的农业技术遥遥领先于当时的世界,那时候的人告别了刀耕火种的农业,已经可以持续耕作了。美国环境史家马立博测算,当时大致是400万~500万人口,居住于华北平原的各处地方。不过商人是以城墙来构筑他们与森林的边界的,换言之那时候的华北平原还遍布着森林,商朝的贵族们驱使着奴隶在城邑周围开垦出农耕土地。而商人还有着游牧民族的特征,他们四处劫掠,抢劫其他部族的粮食和劳动力,这也招致了部族间的不满情绪,最终周人率领四方推翻了商朝的统治。

我们耳熟能详的几座商代城邑,郑州商城、安阳殷墟和鹤壁朝歌,都处在黄河下游的出山口上,昭示着这里是上古人类走向大平原的跳板。

近年来考古发现的商代城邦皆是规模数平方公里的大城,据马立博推测,安阳的殷商都城可以居住23万人口。即便如此,尽管我们被大禹治水的传说占满了头脑,夏商乃至春秋,古人治理黄河的能力其实甚微。商人多次迁都,人们对黄河洪水的态度,似乎是避其锋芒,商朝祭祀用的青铜器虽精美而繁复,金属用在农具上还非常少,更多的仍是石器时代的器具。

近年来考古发现的商代城邦皆是规模数平方公里的大城,据马立博推测,安阳的殷商都城可以居住23万人口。即便如此,尽管我们被大禹治水的传说占满了头脑,夏商乃至春秋,古人治理黄河的能力其实甚微。商人多次迁都,人们对黄河洪水的态度,似乎是避其锋芒,商朝祭祀用的青铜器虽精美而繁复,金属用在农具上还非常少,更多的仍是石器时代的器具。

根据黄河水利委员会的资料,黄河大堤的历史记载最早见于春秋时期的今天河南和山东的交界处,是土石堤。彼时,黄河下游的土地被逐渐开发,黄河两岸的诸侯国为保家园,开始修筑堤防,齐国位于黄河出山后正对的山东地界,是黄河最易改道的地方,修筑堤防也最为积极。

春秋五霸齐桓公,两次主持诸侯会盟,两次会盟的地点一次是召陵,一次是葵丘。古汉语中“陵”字是大土山的意思,“丘”字也是山包的意思,两次会盟都在高地上进行,可见当时高地对于大平原上的居民的重要性。齐国提出了“毋曲堤”,这比大禹治水的疏和堵更有针对性。大禹治水针对的是自然水流,春秋各国之间的“毋曲堤”是大自然改造者之间的规范性的约定。

可将一河之水,尤其是黄河这样泥沙含量非常高的河水约束于一条河道中,势必招致泥沙更集中沉积,于是我们看到周定王五年(公元前602年),有史料记载的第一次黄河改道。这次究竟是否是黄河筑堤引起,其实很难有定论,因为对黄河下游的大规模改造发生在战国中期,那时冶铁技术成熟了,有了大规模运用,华夏生产力大爆发。起初先民们很可能是筑造一些短小的堤坝,保护自己的庄稼和居所,更多的情况下是诸侯国之间筑堤宣示边界,保护自己的国家。随后才开始有意识、有组织、大规模地筑造堤防护河。

筑堤管束了河水,使河流改变了漫流状态,频繁的小改道被限制住了。可风险会积累下去,史书记载中黄河大改道有六次,那些小级别的溃口决堤更是多到了隔三岔五的程度。公元前602年到20世纪30年代末的2500多年时间里,黄河下游共发生决口泛滥1500多次,每一次的泛滥都给沿岸乃至更大范围内的地区带来泥沙。黄河如悬在头顶的一盆大水,河患如影随形,历朝历代都防之如猛兽。好的一面是,通过对黄河的治理,古人逐渐在黄河的下游扎下根来,把昔日河湖沼泽密布的大森林改造成了米粮仓。

而人类蚂蚁搬家般地加高了堤防,以及1500次的溃堤也在改变着华北平原的面貌,黄河洪积扇,这柄扇子的中间的扇骨愈发突兀,像悬在头顶的达摩克利斯之剑,又像一个魔咒,压得人喘不过气来。人们渴望“圣人出,黄河清”,却不得不倾注全部的心力给河岸添泥加土。一旦黄河变清,又会疑神疑鬼以为天降异兆。这种首鼠两端的心态,使我们背负上了沉重的包袱。当然,大平原上的人们面对着一个共同的怪兽,也因此有了更强的凝聚力。大一统帝国,天下分久必合的态势,黄河的压力或是其中重要原因。

1855年铜瓦厢决口前,分管河工的大臣有几次奏疏,如道光五年(1825),“堤外河滩高堤内平地三四丈之多”;道光二十一年(1841),“黄河滩面高于平地二三丈不等,一经夺溜,建瓴而下”;在河南省境内悬河较高处可达到四丈(约13米)以上,一般的地方5~10米。古人对黄河的恐惧和无奈,时时记录于档案中。

黄河真是太独特,世界上的河流都有着树叶状的流域,也就是集水区域,整个区域里的降水通过一级级的叶脉汇合到主脉,万源归海。唯有黄河不只像叶片,还把叶柄强行带了进来,逼迫着我们接受。一根长长的输水管,一头从黄河出山的地方郑州伸出来,突兀地摆放在大地上,另一头伸到大海里。这样的水系布局,彻底打乱了华北平原的水系状态,黄河成了大平原上的分水岭,北面的水全汇入海河,南面的水则流入淮河。黄河在大平原上拦上一道,给夏日汛期的大平原上的泄洪带来了麻烦,本来应该帮助导水,却阻断了水流,以至于诸如2021年郑州“7·20”洪水,多日泄不下去。

自筑堤束水起,黄河对两岸人民的危害虽然处在了有条件的可控状态,河流带来的丰饶土壤,却只能够惠及河口的人民,就连黄河里的水在古代的水利条件下都难以惠及两岸的庄稼。悬河的高水位还从地下浸润到大堤之外,抬高那里的地下水位造成土壤的盐碱化,问题真是接踵而至。

自筑堤束水起,黄河对两岸人民的危害虽然处在了有条件的可控状态,河流带来的丰饶土壤,却只能够惠及河口的人民,就连黄河里的水在古代的水利条件下都难以惠及两岸的庄稼。悬河的高水位还从地下浸润到大堤之外,抬高那里的地下水位造成土壤的盐碱化,问题真是接踵而至。

中国学者张玲在她那本获得了美国环境史学会奖的获奖作品《河流、平原、政权:北宋中国的一出环境戏剧,1048~1128》里描述了1048年那次黄河北徙,原本与当时河北平原的边界线几乎平行的黄河,突然在如今的河南濮阳东昌湖决口,冲进了河北平原。汹涌的洪水沿着平原的腹地一路向北,蔓延到了雄州与霸州连片的湖泊。河北人民犹如陷入了一个黑洞,被洪水吞噬。通过大量史料,张玲还证明了北宋期间黄河河堤已经处处告急,有了南决的倾向,但与北方的辽国对抗的通盘考虑下,官府放任黄河向北改道。

德国学者卡尔·魏特夫认为生活在干旱和半干旱地区的人们只有通过治水和灌溉,才能克服供水不足和不调,这就导致水利社会的产生。水利社会需要强有力的组织和动员能力,权力于是集中,组织形式也趋向于统一,这是水利与社会组织的正反馈模式。可通过对北宋一代的黄河治理的观察,她总结出的是“水利消耗模式”,年年月月,大量粮食从南方输向北方,全国财政被征收后送到北方,大量树木、竹林、稻草、麦秆被用于应对黄河泛滥,全国的劳动力和壮丁都被投入到河北修黄河,给北宋政权带来了无止境的财政负担和社会压力。

甚至王安石变法的失败,在张玲看来也可能同环境有关,“如果说北方中国天天遭受旱涝灾害,无论你怎么样去改变经济政策,如何用政策来刺激农业发展,可是宏观和微观的自然环境都是非常不利的”。

无论如何,对黄河的管束为我们提供了一片自由耕种的土地,养活了千千万万的人口。若没有黄河岸筑堤的壮举,华北平原的农耕社会是要“归零”的。文明的黄土起源说

如今黄河安澜近百年,却仍面临着考验。我的行走,更多的是把目光聚焦在人类堆砌黄河河岸之前,以现代的眼光追寻先民的足迹,看他们如何先是躲避着下游的大平原河湖泥沼和恶劣的天气,如何在中游相对温和的自然环境中科技创新、培养出组织协调能力,继而向下游进发,垦殖了每一寸丰饶的土地。

关于中华农耕文明的黄土起源说,代表性学者是何炳棣先生,在《黄土与中国农业起源》中,他利用了地理学、考古学、生物学等多学科的研究成果,对中国北方农耕文明起源于黄土高原予以论证。两河文明和古埃及文明,可以说是泛滥河流河漫滩上孕育发展起来的,而黄土高原上黄土台地地势高,农业起源与泛滥平原无关;耐旱的粟与黍和中亚作物系统也是迥异的。黄土环境塑造的华北村落定居农业生产生活模式,不同于两河流域和古埃及的河流漫滩上的耕作。既然黄土高原上的古文明并不依赖河流泛滥带来的肥沃土壤,那它还能称之为大河文明吗?

当然这也只有靠走访我才能有感性的认知。而这种认知是不需要像在华北大平原上,面对着麦浪滚滚和望不到边的玉米地青纱帐想象河湖沼泽的古代环境的。从北京向西,走不了多远,一条黛色的大山横亘于前,这就是太行山。俗话说八百里太行山,其实太行山远不止800里纵向长度。太行山绵延不绝,对生活在大平原上的人们是巍峨靠山一样的存在,它虽然阻挡不住来自遥远的西北的冷空气,却把大风夹带的最后的一部分沙尘阻挡住了。穿过莽莽太行山,山的西面即是茫茫的黄土世界。

关于黄土高原的黄土的来源,19世纪德国地理学家李希霍芬曾给出一个解释,中国黄土是风吹来的沙尘形成的。新中国成立后,被誉为“黄土之父”的刘东生院士提出来新风成说,他通过大量走访考察,发现黄土高原的几乎所有地质剖面的土层都是相同的,而在大面积的范围内地层成分能够如此均一,也只有大风吹来的颗粒才能如此分布。新风成说与旧风成说的区别在于,不仅黄土高原的表面黄土是风吹来的,整个黄土高原都是日积月累的风吹来堆积在这里的。换言之,黄土的表层是今天的土壤,下面是古土壤,一层层的被覆盖的古土壤。

黄土下面也是土壤,这意味着什么呢?我们知道土壤的肥力在于土壤的腐殖质,腐殖质也就是枯枝烂叶腐败后的有机质,是黑色的,所以所有土壤中黑土最有营养,褐色是黑土和黄色沙子与尘土的混合色,其营养含量就比黑色土差上一截,但褐色土总比黄土更有营养。黄土仅凭它的颜色,也算不得是肥沃的土壤。

既然黄土相对贫瘠,它又如何支撑起中华文明的起源?上世纪60年代,旅美学者何炳棣是通过科学和训诂互证的方式推测上古时期农业在黄土高原的运作方式的。作为一位历史学者,为了研究原始农业,他自修地质,土壤、古生物、古气候、植物孢粉分析等,以期得到最低必要程度的专门知识,然后再与大量考古资料和古代文献互相印证。那时候,对原始农业,普遍的看法是原始农夫不懂施肥,而土地的肥力因耕作而递减,在当时土广人稀的条件下,农人随时都得实行休耕,也就是“刀耕火种”,烧一片山种一片地,不断地轮换土地“游耕”。也的确是,全球绝大多数的土地种类,表面的腐殖质层和混合层以下往往是基岩,基岩是毫无养分的。上层土壤的养分,经过一两年的种植,肥料就被庄稼带走了。

可黄土是风吹来的,一层层地叠罗汉式的堆积起来的,这就意味着每一层都保存有当时生长的动植物腐殖质,经年累月后腐殖质分解了,矿物质保存下来。黄土的一个重要的物理特点是土质疏松,纵向发育有众多的毛细管,毛细管可以把土壤底层的营养物质经由“毛细现象”源源不断地输送到土壤表层。对于黄土中的养分为什么能长期不流失,刘东生院士给出过解释,黄土一般都呈碱性,而不是酸性,土壤中的矿质大体经久都不流失,因此基本肥力也长期不丧失。黄土既有“自我加肥”的性能,原始华北农业最初不应该采取游耕式的耕种法。

砍烧制下,当时西方学者对华北平原的研究结果是,土地耕一年以后,要休耕七年之久,肥力才能恢复。而何炳棣综合《尚书》和《诗经》等文献,认为上古时期的农人所遵循的最多是三年的轮耕周期,其中有的土地不须休耕,有的三年休耕一年或两年。另外,第一年平整了的土地惯例是不马上播种。比如《尔雅·释地》提到:“田,一岁曰菑。二岁曰新田。三岁曰畲。”菑的音和义都含有“杀”义,是翻土“杀草”的意思,也就是把残根败叶翻到土里以转化为腐殖质。畲的意思则是焚烧土地上的植物,用草木灰播种的意思。

当何炳棣与美国的人类学家核实了休耕的种种科学依据以证实自己的发现,他陷入欣喜之中。而我,这个土壤专业的学生,也因为储备了一定的土壤知识,而对黄土高原有了别样的认知,别样的亲切感。

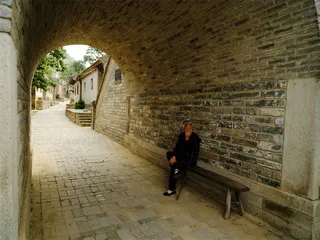

文明起源于半干旱的大河流域,为什么表现出不同的特征?或许只有实地走访,发挥想象,想象这片土地上5000年前的情形,才会有所体悟。于是这个夏天我开始了沿着黄河的行走,一条路线是黄河中游,沿着黄河支流汾河一路走到它与黄河的交汇处,那里也是中国古代祭祀土地神灵最重要的场所后土祠的所在。汾河河谷还是我国中部山峦汇聚的土地中一个过渡性的生态廊道,远古的地裂活动在山体间撕裂出长条状的断陷盆地,一连串的串珠式的盆地,地势由高到低,给游牧民族和农耕民族的双向交流提供了台阶,或许,地形上的过渡性也为新石器时代人类的征战、交流,乃至碰撞出文明的火花提供了地理基础。

文明起源于半干旱的大河流域,为什么表现出不同的特征?或许只有实地走访,发挥想象,想象这片土地上5000年前的情形,才会有所体悟。于是这个夏天我开始了沿着黄河的行走,一条路线是黄河中游,沿着黄河支流汾河一路走到它与黄河的交汇处,那里也是中国古代祭祀土地神灵最重要的场所后土祠的所在。汾河河谷还是我国中部山峦汇聚的土地中一个过渡性的生态廊道,远古的地裂活动在山体间撕裂出长条状的断陷盆地,一连串的串珠式的盆地,地势由高到低,给游牧民族和农耕民族的双向交流提供了台阶,或许,地形上的过渡性也为新石器时代人类的征战、交流,乃至碰撞出文明的火花提供了地理基础。

另一条路线是沿着太行山麓追寻黄河的足迹,那里曾经是古河道,如今已经是万顷良田,见证的是自春秋时期黄河治理后人类开发黄河下游平原的过程。在太行山以南的河北大名县,距离现在黄河河道上百公里的地方,有一段残断连绵20公里的长堤,是汉代黄河大堤“金堤”遗址。这里还是篡汉的王莽的家乡,王莽深知黄河洪水泛滥的危险,建立新朝后加大对黄河堤防的治理,多次对金堤进行加筑,使百姓鲜受灾害,民间感念王莽的恩德,称之为王莽堤。

河南新乡市的延津县,黄河早不从此处流过了。延津西北地区和东南地区的方言有差异,据当地人的解释,是因为两个区域曾长期受到黄河河道的阻隔,人员往来少。而延津的得名,也是因为这里曾经是黄河的渡口。

一路上黄河古道的遗迹时时提示着我,黄河在中原大地的“漫游”。

历史上的发现有时候看似偶然,其实不然,随着我们对世界的认知更为深入,科技手段更丰富,探知历史的方法也多了,比如碳十四年代测定法,已经可以给历史事件以比较准确的时间定位。越来越多的历史发现滋生于学科交叉的空间,近年来历史学界兴起了对古代自然环境的研究潮流,把自然科学的方法运用到历史之中,已经得到意想不到的发现。在黄河“几”字弯的最后一弯边的运城盆地,我去采访了那里的盐湖,偶然间也有一个独家的发现,目前还找不到相应的研究和解释。运城盐湖是中原地区最大的盐湖,对中华文明的发展极其重要,让我惊讶的是,这里的盐分并非如海水以氯化钠为主,而是硫酸钠。现在我们吃的食盐,明确要求氯化钠含量要达到95%以上。

古人显然没有分离盐里各种成分的能力,他们只能囫囵吃。一位研究药物化学的科研人员告诉我,“氯离子和钠离子在体内的作用是分开的,比方说胃液是盐酸,但是不能是硫酸。吃食盐分别补充氯离子和钠离子,人体好像不需要大量硫酸根,吃硫酸钠需要排出硫酸根,肝或者肾受不了”。硫酸根对身体的危害还很多,另一位专家告诉我,“恐怕会影响体内氯离子的稳态。有一种遗传病,囊胞性纤维症,由质膜上一个氯离子转运蛋白CFTR的突变导致。可见,氯离子的平衡对维持正常生理机能还是很重要的”。

想起古人在不知情的情况下竟然花大价钱买硫酸盐,吃了那么多对身体有害的物质,竟有点心酸。可话说回来,生活在所谓的高科技时代的我们,难道就比古人强多少?当先民们烧制出一片瓦,打出一口井,酿造出一壶酒的时候,他们何尝不也是高科技的创造者和消费者。而我们能够对食物的成分如数家珍,对食品添加剂抱有警惕,难道不是古人的一步一个脚印的进步,帮助我们走到了现在的高度?这个意义上,古人和我们一样,都是人类这个物种进步路上的阶梯。 黄河