黄河两岸的人

作者:张星云

在11月的成都国际摄影周上,中间的一面墙,将朱宪民的展厅分隔成了两个空间。有意思的是,如果按照展览顺序仔细观看,会发现一墙之隔的两个空间,虽然展出的摄影作品都是黄河流域两岸的人,但却有着明显的区别。

在11月的成都国际摄影周上,中间的一面墙,将朱宪民的展厅分隔成了两个空间。有意思的是,如果按照展览顺序仔细观看,会发现一墙之隔的两个空间,虽然展出的摄影作品都是黄河流域两岸的人,但却有着明显的区别。

在墙的一侧,是朱宪民上世纪60~70年代拍摄的黄河,在画面里,两名女知青站在高处,背景是内蒙古大草原和黄河。她们手持冲锋枪,表情严肃,身后,一面国旗在强风中被吹得绷直。但因为镜头略有延时,画面中的国旗在狂风中呈现出一种紧张的褶皱。这张照片拍摄于1969年珍宝岛事件期间,那时中苏边境发生冲突,照片中插队到内蒙古黄河边上的女知青们也都真枪实弹。

墙的另一侧,是朱宪民80~90年代拍摄的黄河。在山东,滚滚尘烟中,去修筑黄河大堤的农民。时在1981年,大家穿的还是灰色和深蓝的外套,戴着绿军帽,三个人一组,一个人从后面推着独轮车,草编的大筐架在上面,里面装的是石块,另外两个人从前面用一根绳子拉车,这样才能将石土运到大堤上。这些人中有的人看着像农民,有的人戴着眼镜透着书生气,此时人们的脸上已经没有了70年代紧张严肃的表情,流露出的是一种劳作时才会出现的卖力的表情。

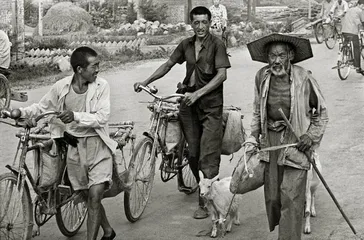

同样是在山东,黄河上行驶着一条巨大而又破旧的木船,人们撑船划桨,横渡黄河,那是1980年,那里还没有跨河大桥。木船上装了几十人,人们装扮不同,有的是从北岸到南岸种庄稼,有的是去赶集,看到镜头,每个人都露出了平静的表情,与泛起浪花的汹涌黄河形成一种对比。

还有更多,黄河下游春天的凌汛,陕西黄河壶口岸边的人,摆渡的老艄公,大堤上晒帆的人,源头青海的藏族小姑娘,住在土坯房里用粗瓷大碗吃饭的老人,河南正在提亲的农民,山东赶集或在牲口市场讨价还价的人……按照展览的顺序一路看下来,就像是走过了现代黄河的整个岁月,时代的转折、个人的命运和生活的纹理都蕴含在影像之中。

在成都国际摄影周期间,我见到了朱宪民,把展览中那一墙之隔的直观反差感受告诉了他。“两面是截然不一样的,但也都是真实的。80~90年代拍摄的黄河是真实的,六七十年代那一组照片,是另一种真实。”朱宪民对我说。他身上有着鲜明的黄河的气息。宽宽的脸盘,厚实的身材,如今79岁的他依然精力充沛,时不时在微笑,和蔼中带着平静。

在成都国际摄影周期间,我见到了朱宪民,把展览中那一墙之隔的直观反差感受告诉了他。“两面是截然不一样的,但也都是真实的。80~90年代拍摄的黄河是真实的,六七十年代那一组照片,是另一种真实。”朱宪民对我说。他身上有着鲜明的黄河的气息。宽宽的脸盘,厚实的身材,如今79岁的他依然精力充沛,时不时在微笑,和蔼中带着平静。

他1943年出生在山东省濮县南街村(后划归河南范县濮城镇),就在黄河边,从60年代开始,他一直在跟踪记录黄河流域两岸人民的生活。几十年的跟踪拍摄,使作品本身成了某种意义上的历史档案。朱宪民说:“我拍的是社会上大多数人在日常生活中的样子,这大多数人才能代表社会主流。”

朱宪民能够持续拍摄黄河这么多年,一切要从1978年那次回老家开始说起。早在17岁时,他就离开了家乡,开始学习摄影,此后十几年里在中国各地拍摄。但直到1978年,35岁的他背着相机重新回到阔别的中原故乡,黄河边那个贫穷偏僻的小村庄,这时他才发现最能打动他的,是老家人质朴的性格和浓重的乡音,于是他将镜头对准自己的父老乡亲,决定记录自己的家乡。

朱宪民1943年出生在鲁西南地区,出生时正遇黄河大旱,河水枯竭断流,不用划船就能过河。这一年中原地区民不聊生,饿死很多人,父母带着家当和刚出生的他逃荒到黄河北岸,几个月后回到黄河南岸。范县是典型的“黄河夹河套”地形,他家离黄河五六里地,处于黄河大堤和金堤之间。朱宪民对我回忆说,从他记事开始,那里不是旱就是涝。

朱宪民1943年出生在鲁西南地区,出生时正遇黄河大旱,河水枯竭断流,不用划船就能过河。这一年中原地区民不聊生,饿死很多人,父母带着家当和刚出生的他逃荒到黄河北岸,几个月后回到黄河南岸。范县是典型的“黄河夹河套”地形,他家离黄河五六里地,处于黄河大堤和金堤之间。朱宪民对我回忆说,从他记事开始,那里不是旱就是涝。

黄河边的人一生下来就在沙土里。他生下来,接生婆就把他埋在沙土里,因为没有尿布,也没有褥子,这种沙土用锅炒,用筛子罗,是暖和的。他就这样在沙土里躺到一岁,大人要劳动,没人抱他。

小时候黄河大堤以里的黄河滩上也住着很多人家,那些人家会把房子垒在大台子上,每次黄河洪水来了,村里的人只能通过划船避灾。1958年,村里大修水利工程,15岁的朱宪民也曾积极参与劳动,但怎奈挖出来的水渠根本没有利用价值,完全无法引入黄河水。

朱宪民形容,那是一片长期偏僻、封闭、落后的地方。村子里全是土坯房,窗户很小。因为干旱,村里的小麦产量很低,加上人多地少,完全靠天吃饭,他小时候很少能吃到白面,平时都是以玉米、高粱为主。因为没有树,没有柴火,烧火做饭都是问题,大家只能用麦秆、玉米秆、大豆根烧火。直到17岁他初中毕业离开家乡时,他们村还没通电,也没有公共汽车,他还不知道城里人鞋里要穿袜子,还不知道苹果是什么。

1959年,不甘心当农民的朱宪民独自离开家乡,他从照相馆学徒干起,后考入吉林省戏曲艺术学校舞台美术系学习舞台摄影,随后以学生身份进入长春电影制片厂学习拍摄剧照,曾参加《英雄儿女》《青松岭》的拍摄,后来又转去吉林画报社当摄影师,去全国进行新闻摄影拍摄,并引起摄影家袁毅平、吕厚民注意,被调到北京中国摄影家协会工作。

1959年,不甘心当农民的朱宪民独自离开家乡,他从照相馆学徒干起,后考入吉林省戏曲艺术学校舞台美术系学习舞台摄影,随后以学生身份进入长春电影制片厂学习拍摄剧照,曾参加《英雄儿女》《青松岭》的拍摄,后来又转去吉林画报社当摄影师,去全国进行新闻摄影拍摄,并引起摄影家袁毅平、吕厚民注意,被调到北京中国摄影家协会工作。

1978年,35岁的朱宪民回到阔别的老家,发现这里与童年记忆完全一样。即便此时全国即将开始改革开放的步伐,但却还远没有影响到偏僻的老家,农村的贫困依然如故。他在感慨这些人的生活没有改变的同时,也想用镜头追溯他童年的生活痕迹,并告诉其他人这里人的生活是什么样的。

因为在外面闯荡久了,回到家乡的朱宪民有了反思。他向我回忆说,他发现黄河边的地理环境,确实在影响人们的性格。“老家的人们思想保守,没有人愿意出去打工,去当保姆,都固守在那里,直到近两年才有了外出打工的概念。但与此同时,邻里的关系很好,翻修房子、婚丧嫁娶、受病受灾,全村人都会相互帮助。因为那里发展得比较慢,所以很多固有的朴实、善良,还都保留着。”

老家的村民没听说过记者,也没见过相机,每次他拿出相机给村民拍照,村民们都会追着他给他钱。于是后来他每次回家,都在距离他家村子三四里路的地方下车,自己走回家后,他会换上弟弟的衣服,两个人骑着自行车,在黄河大堤上走,在村子里到处转悠,相机藏在衣服里。用这样的方式,朱宪民拍摄了几千张黑白照片。

在那些年朱宪民的镜头里,无论是在熙来攘往的集市中,还是在人迹稀少的黄河岸边上,目光所及,都是平常得不能再平常的黄河人。他们贫穷封闭,但从不抱怨自己的不幸,他们认命,依恋土地,把生命交付黄河,这是朱宪民眼里中华民族的基石。

与此同时,在北京的工作也让朱宪民打开眼界。当时他在摄影家协会展览部编辑国际部分,编出国展览,接待外国摄影者。1979年,他陪同法国纪实摄影师苏瓦约在新疆、内蒙古、云南拍摄,这是他第一次近距离接触外国纪实摄影和工作方法。此后在北京,他开始拼命看外国画册,布列松的作品让他发觉,原来摄影可以整日在街头寻找,随时准备记录生活的点点滴滴。他看30年代美国农庄管理处的摄影师拍摄的公路上的难民,那些受挫折、被遗忘和得不到援助的家庭,丝毫不做作的纪实给了公众强烈的震撼。

与此同时,在北京的工作也让朱宪民打开眼界。当时他在摄影家协会展览部编辑国际部分,编出国展览,接待外国摄影者。1979年,他陪同法国纪实摄影师苏瓦约在新疆、内蒙古、云南拍摄,这是他第一次近距离接触外国纪实摄影和工作方法。此后在北京,他开始拼命看外国画册,布列松的作品让他发觉,原来摄影可以整日在街头寻找,随时准备记录生活的点点滴滴。他看30年代美国农庄管理处的摄影师拍摄的公路上的难民,那些受挫折、被遗忘和得不到援助的家庭,丝毫不做作的纪实给了公众强烈的震撼。

由于工作关系,他开始与外国摄影界建立越来越多的联系。1985年,法国《世界报》驻中国记者德龙在看了朱宪民的作品后,决定拿到法国去发表,并提醒朱宪民说,他应该用更宽阔的胸怀拍摄黄河,整个黄河流域的民众都应该是他关注的,而不能只局限在故乡。

此后朱宪民开始了整个黄河流域的拍摄计划,从黄河源头青海开始,拍青海的藏民,拍黄河中游民族迁徙的走廊,甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东,一直拍到黄河入海口。1988年,德龙将朱宪民拍摄黄河的画册拿给法国纪实摄影大师布列松看,后者给朱宪民写下了那句著名的题词:“你有一双发现真理的慧眼,真理之眼永远向着生活。”

同一时期,由于中国处于改革开放初期,摄影还受“文革”影响,被视为一种政治宣传服务的工具,依旧摆拍成风。同时港台地区甜美的沙龙摄影也开始在内地摄影界流行开来,许多人尚接受不了反映现实生活的照片。一次,朱宪民在香港《摄影画报》上发表的黄河摄影被当时的主管部门批评为“贫穷落后”,让他写检查。如今回忆起来,朱宪民并不服气:“我觉得我对,他们没去过,他们不了解情况,我拍的不是个别现象,我始终坚持85%的原则,我就拍老百姓85%的生活状态,我拍的是真实的那个时代。”

朱宪民觉得,造成一个地区贫困的原因复杂,人们应该怀着同情心看待这一切。他拿巴西纪实摄影大师塞巴斯蒂昂·萨尔加多举例子,后者拍摄的《埃塞俄比亚的饥荒》,在全世界引起巨大震动。他拍的落后、贫穷、饥饿,令人同情,对于生活,对于人,既不能粉饰,也不应贬低。

朱宪民觉得,造成一个地区贫困的原因复杂,人们应该怀着同情心看待这一切。他拿巴西纪实摄影大师塞巴斯蒂昂·萨尔加多举例子,后者拍摄的《埃塞俄比亚的饥荒》,在全世界引起巨大震动。他拍的落后、贫穷、饥饿,令人同情,对于生活,对于人,既不能粉饰,也不应贬低。

90年代末,朱宪民从自己拍摄的照片里挑选出480幅,集合成影集《黄河百姓》,是时间跨度最大的关于黄河人的摄影专辑。我问朱宪民,在他沿着黄河如此长时间的拍摄后,在走遍了全国各地后,他觉得黄河流域的人有什么特点。他告诉我,他觉得黄河流域,尤其是农村,是贫穷的,但贫穷的生活不是他们造成的。“他们生活在这个时代,生活在这个地区,不是他们不勤奋,也不是他们不够有智慧,他们那种自强、勤奋的精神,是中原人固有的,那是他们对生活的态度。”朱宪民对我说。

如今朱宪民还在继续拍摄黄河,很快他计划再回老家进行拍摄。不过如今的老家已经发生了巨大变化。2012年之后,黄河大堤以里黄河滩上的居民全部迁出,灌溉系统也完全不一样了,种上了他小时候从没听说过的水稻。他通过镜头记录下的70年代的农民形象已经一去不复返了,如今的农民与城里人的穿着别无二致。但随着社会的发展,他觉得人们的关系也变淡了。他曾好几次在老家办自己的摄影展,试图通过这些照片,将他们那一代人的记忆传给下一代,让年轻人了解过去,珍惜当下。

(本文图片由朱宪民提供。参考书目:《真理的慧眼》,中国摄影出版社编;《黄河等你来》,陈小波编) 黄河