仅有七步的房间

作者:唐克扬 小时候反复记诵的文天祥《正气歌》,前面有这么一段:“予囚北庭,坐一土室。室广八尺,深可四寻。单扉低小,白间短窄,污下而幽暗。”

小时候反复记诵的文天祥《正气歌》,前面有这么一段:“予囚北庭,坐一土室。室广八尺,深可四寻。单扉低小,白间短窄,污下而幽暗。”

那时从未注意到,这间牢房正衬托作者笔下“正气”的必要,因为“……当此夏日,诸气萃然”,囚室之中,充斥着“水气……土气……日气……火气……米气……人气……秽气”,这些恶气,是雨潦、涂泥、薪爨、仓腐、汗垢、圊溷、毁尸、腐鼠……这些可怕玩意儿的叠加。那时候,更想不到去查询一下,“广八尺,深四寻”的建筑是个什么样的规制。按宋元时一尺合今31.68厘米,一寻八尺,相当于文天祥身在一个大坑里,也就两米多宽,但却深达八九米。历代讨论这一不朽诗篇的人,并未指出这个数据是修辞夸张,还是符合当时建筑的实际。

或许也可以认为,深是建筑的“进深”,但这不符合中国古代建筑面广和进深的一般关系。不管怎么说,古代监狱因此变得具体、形象了。确实,多半是个“坑”,辅以地面上的围墙和顶棚,这样的牢房与今天不大一样。敦煌盛唐第45窟、第23窟北壁绘法华经变,里面的监狱都是一座方院,里面含有一个圆形的结构,是个半地下的土坑。汉代李尤写的《鞫城铭》中也提到“圆鞫方墙”。文天祥在大都的囚室,极有可能,坑上面还是普通建筑的式样,因为有白间(开窗)。

鞫城实质是个地牢,未必都有文天祥诗中的那般深邃,外面的土墙,额外又加了防护措施。挖掘土穴是减法,自然、省力的形式大都是圆形的,在中国史前居住遗址的发掘中,以上已经得到广泛的印证;与此同时,夯筑方形围墙是“加法”,做直线,肯定比圆形的更便捷。土牢大多数都是圆方配,所以周代起“圜土”就是监狱的代名词,“圜”其实是内圆外方,甲骨文中的“圜”字写法,也正是如此。

不仅是监狱,圆和方的关系,也伴随了一般意义上的建筑/城市的起源。1923年,《流沙坠简》初版的“序言”收入王国维的《观堂集林》,作者增添了这样一句话:“古‘牢’‘楼’同音,《士丧礼》‘牢中’,郑注:‘牢读为楼’。”王国维以续相如使西域事,证实了古代圈禁牛马的“牢”和风光无限的“楼”同音——它们一个往下,一个往上,会不会有实质性的关系呢?有待考据。

无论如何,这已经足够启人想象了。在汉代,两种不同性质的建筑形式早已分道扬镳,但是上古的“非常建筑”(监狱)和“寻常建筑”(住家),可能有一定共同的地方:最初,不管是人和牲畜,方便安顿的简单建筑形式,都是一个挖成圆形的土坑,里面排水、排气、走烟不利,它的“内容”,自然床几,圊溷(厕所)一气;后来,地面上建起了更高大的直墙,四四方方的房间观念出现了,除了住得更舒适,好处之一,是方形彼此可以方便地排列组合,土地利用率更高——还有特定的礼仪属性。后世的城市,小到簟席的形状,大到院落、广场,均是按照这种正交的逻辑建起来的。城市规划成熟之后,城市里渐渐很少土坑(牢)这类的建筑了,如果,方形的院落或者盖子里面还有不讲究的圆形深坑(牢)存在,那多半是为了防止犯人和牲畜逃逸/走失。

关人等同牛马的“牢”,和现代监狱显然不同。比如,古罗马人并不建造大规模的城市监狱,按照他们的法律观念,监狱不是为了惩罚已经判刑的人,而是为了短暂羁押尚未走完法律程序的重罪犯。在今天的罗马市中心,你还可以看到据说是罗马王国的国王马西斯(Ancus Marcius,约公元前640~前616在位)所建造的地下牢房。据说,它是罗马(现存)唯一的古代监狱,因此吸引了很多旅游者的视线,这种说法显然是不准确的,但是狭小的地牢确实没法住太多人,共和国时期,很多人被立即处决或是流放,根本没有时间“享受”。

只是后来法律程序越走越长,监狱里开始人满为患了。《艾凡赫》的作者,生活在法国大革命时代的英国作家斯各特看到,比起罗马人的地牢,英国并没有显著的进步,还是一个大“坑”,“……这牢房的地面比外面的土地低矮得多,甚至比那城濠还要低,因而非常潮湿。只有一两个小小的窗孔可以透光,窗孔是开在高高的、囚人举起手来也够不到的地方。从那窗孔里透进来的一点天光,非常微弱,即使在中午时分,也是若有若无;向晚时城堡的其他部分天还没黑下来,这里早就变成乌黑的了”。

最可怕的地方,是基于现代“自由刑”观念的刑罚制度那时并不存在,甚至连门面也不装,牢房不仅剥夺你的自由,同时也要你的命:“从前用以锁住犯人防止他们越狱的镣铐和链索,还空挂在土牢的墙上,已经生了锈。在一副脚镣的铁圈里还剩下两根灰白色的骨头,大概是人的腿骨,可见那个囚犯不仅是瘦死在牢里,且是被折磨成骷髅的。”

即使又过了100年,在契科夫的《萨哈林旅行记》中,当时俄国的监狱还相当落后,它们同样不是什么使人洗心革面的训诫所,糟糕的建筑附带身心折磨的“福利”。雨天,苦役犯下工回监狱过夜时,衣服往往淋得湿透,满脚都是泥水,洗澡都是奢侈的,就别指望有什么配套的洗衣房了,虱子、臭虫、腐坏的食物,“……使得囚室里的空气又臭又酸,又湿又闷,水蒸气达到饱和的程度。寒冬的早晨,窗户里面冻结着一层冰,室内昏暗无光;空气里的硫化氢、阿摩尼亚和各种其他化合物同水蒸气混合在一起,结果是,用看守的话说,‘熏得头痛’”。

这里就不得不提到,之所以监狱会在建筑史上留下名声,是因为这种状况极大地推动了人们对于建筑通风系统的改革。监狱和医院的设计原则几乎一模一样,初衷就是如此,尽管科学家们准确认识空气成分还是稍微滞后的事情,建筑师意识到可以利用蓬勃发展的能源机械改善糟糕的室内环境。1842年,英国伦敦建设了潘多万模范监狱(Pentonville Model Prison),呼应于这个时期建筑设施的普遍进步。潘多万监狱的剖面图显示,半地下的底层(英国的“一层”从底层上方算起)的设备间里,烧煤产生的热量加热上方的监室,然后热量从房间与外壁间的夹层上升到更高的楼层去,直达建筑最上方的风井。建筑本身就是一部大风扇,冷空气下降,热空气上升,如此循环不已。

这样的潘多万,不再是那吵吵嚷嚷、极易暴发瘟疫和骚乱的牛马棚了。集体牢房和现代监狱是不一样的概念,那些只是临时拘禁的嫌疑人,也可能是明天就掉了脑袋的死刑犯,和真正服刑“改造”以利自新的囚徒,必须各自有各自的空间。技术进步只是让这一切变得可能,现代狱政还必须有强大的文化土壤。和对待传染病的态度一样,卫生的、安宁的建筑环境,可以祛除内心深处的毒素,防止这种精神病毒在未经任何区隔的监狱空间中传播。

这样的潘多万,不再是那吵吵嚷嚷、极易暴发瘟疫和骚乱的牛马棚了。集体牢房和现代监狱是不一样的概念,那些只是临时拘禁的嫌疑人,也可能是明天就掉了脑袋的死刑犯,和真正服刑“改造”以利自新的囚徒,必须各自有各自的空间。技术进步只是让这一切变得可能,现代狱政还必须有强大的文化土壤。和对待传染病的态度一样,卫生的、安宁的建筑环境,可以祛除内心深处的毒素,防止这种精神病毒在未经任何区隔的监狱空间中传播。

在这方面,独立之后的美国早已先行一步。19世纪还在赶上世界潮流的北美,这可能是他们不多地倒过来影响了旧世界的领域。美国臭名昭著的新新惩教所(Sing Sing Penitentiary)就是这样成了英国监狱的样板。距离南方的纽约市约50公里,踞于水深岸阔的哈德逊河边,这个监狱看上去就让人望而生畏。它较早引入的静默系统(silent system)是比监狱本身更可怕的东西。

惩教、改造都是中世纪就有的术语,相信学习、治疗和惩罚是一体多面,这种想法的根子,深埋在修道院、神学院里,但只是因为有了先进的机器,这种思想才迸发出惊人的能量,无论“模范监狱”还是“模范医院”“模范学校”都是一种现代发明。自从改革运动以来,多少英国贤达都盼着能彻底地改造(治愈)他们认为有罪的人,监狱在这方面当然比医院、学校更有希望达到他们的理想。监狱的主要推手,杰布爵士(Sir Joshua Jebb,1793~1863)就也设计过不少同样著名的医院。曾经存在过的另一种监狱类型,是生活化的,狱友彼此也有交流。托尔斯泰笔下的玛丝洛娃的牢房,是个长方的房间,“九俄尺长,七俄尺宽”也就是6米5米见方的样子,不算太小,有两扇窗子,有炉灶。另外,监狱毕竟要有感化的功能,“发黑的圣像”旁插着蜡烛,下边还挂着蜡菊,虽然灰尘破败,但和日常空间或多或少有着联系。现在杰布爵士相信,为了治愈罪犯的灵魂,罪犯们不该再有团伙密谋的机会,为了单独囚禁或者只容2~3个人的监室没必要太大,既然要“科学”,室内礼拜也不是必需的了。

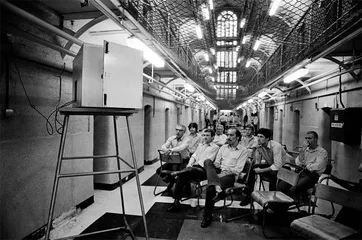

哲学家福柯所讨论过的著名的圆形建筑在这里变成了现实。事实上,潘多万监狱的平面还不是真正的“全景”监狱,它是星形的,或者是放射状的。这是一个由高墙围合起来的,接近半圆形的多边结构,从大门进去后,你会到达一个连接着四组长条形监室建筑的建筑中心。放射状的平面中,一模一样的监室连接着同一个末端。对比一下先前的设计就可以知道,这种空间的核心是方便监管人员的出入,却切断了囚犯和外界的一切联系,包括视线交流,每个房间除了对着墙,只能看到少部分狱友的窗户。除了这种前所未见的平面,还有静悄悄的声学效果,一个人在这种环境待久了会被逼疯。

英国思想家边沁(Jeremy Bentham,1748~1832)设想的更为极端的“全景”监狱有着更戏剧化的呈现,圆形的土楼般的监房,统统冲着里面,管理者可以方便地看到所有房间里的情况,但是哪怕隔壁的囚犯们也难以互相交流——尽管这种空间经常出现在影视作品中,实际上很少采用,仅仅潘多万就够受了。建筑理论家罗宾·埃文斯说道,首先,单独囚禁的必要性是基于自我反思的前提;其次,建筑的设计者认为囚犯彼此串通会带来精神上的“传染病”;最后,也是最重要的,就是独处产生的无名感,会让人丧失社会性的视觉,恐惧外界,再无法反抗前两者。

可能,因为过于非人性了,真正的单身牢房还是相对稀少的。监狱的空间就是训诫本身,“模范监狱”的示范效果,稍晚时代的巴尔扎克已经观察到了,不管它们是新建、改造,基本原则差不太多。“中间照例开着一扇便门,全部钉着钉子……看上去像独眼妖赛克罗普斯,因为门上有一个洞眼,狱卒先在洞上认清了外面的人才开门。沿着底层的门西有一条走廊,廊下一排房间,高高的窗上装着漏斗形的木板,从里边的院子取光……”仅有一个洞眼的建筑,就像给罪犯戴上面具,是一种古老的中世纪的惩罚。

现代狱政的改革中也有福柯观察到的矛盾,一种现代文明的症状。把犯人分离开,貌似是方便“科学”管理了,在希望提高效率的同时,又煞费苦心地减少协同的机会,也带来了一旦失控时发生大规模骚乱和互相影响的可能,就如同传染病院把病人集中起来,也提高了交叉感染的风险一样。捷克的共产主义者,《绞刑架下的报告》的作者伏契克,他的监室“从门口到窗户七步,从窗户到门口七步”,比起古代的犯人或者玛丝洛娃,他的空间少得可怜,表面上看起来,条件却改善了不少,起码有正常的行军床,有置物搁板和简陋的陶制碗盆,而且起居稍加机械化了,有潘多万难以想象的暖气管,抽水马桶代替了粪桶——伏契克平静地略过他被毒打的细节,他注意到更大的祸患:“……主要的,是这里的人都机械化了。囚犯像一架架自动机器。只要一按电钮,就是说,只要听到钥匙在牢门的锁孔里转动,或是听到打开门上小窗洞的声音,囚犯们就跳起来,不管你在干什么,都得一个挨着一个直挺挺地站着。”

19世纪和20世纪的很多暴政,包括纳粹对伏契克施与的一切,都是以热心“进步”的名义,设计监狱的人未见得参与了所有的一切,但是他们中间,毕竟有既勾画学校蓝图也感兴趣监狱立面的托马斯·杰斐逊,同一时期,人们为费城县立监狱应该是哥特式样还是埃及风格煞费苦心。当代世界之中,似乎很少再有这样的建筑师——“本事务所正在设计一所出色的监狱?”倒是改造监狱的例子时有耳闻。香港的“大馆”,也就是位于香港岛中心的前中央警署、中央裁判法院及域多利监狱,改造成了一座现代文娱设施。按照赫尔佐格和德梅隆的说法,他们面对的“不必定来自一个可歌可泣的历史时期”,它只是一种沉默的、不大方便言说的过去。

伏契克写道,在仅有七步斗室的庞克拉茨监狱,这段松木地板上走过的路程至关重要,不是空间很大,而是积少成多。“在人类走向进步的路上已经经历了几千座牢房呢?还要再经历几千座牢房呢?” 监狱