主要是活着

作者:肖楚舟 “乡村德语教师巴赫匆匆扒拉完晚饭,开始他的每日出游。他穿过格纳丹塔尔村的广场,路过一个个天蓝色、浆果红、玉米黄的窗框,爬上骆驼山,跨过土豆桥,顺着甘草岸,穿过木莓田和蚊子沟,走向磨坊山和牧师湖,还有不远处的鬼坟……”

“乡村德语教师巴赫匆匆扒拉完晚饭,开始他的每日出游。他穿过格纳丹塔尔村的广场,路过一个个天蓝色、浆果红、玉米黄的窗框,爬上骆驼山,跨过土豆桥,顺着甘草岸,穿过木莓田和蚊子沟,走向磨坊山和牧师湖,还有不远处的鬼坟……”

单从文字判断,俄罗斯女作家古泽尔·雅辛娜(Гузель Яхина)很容易被想象成一个在伏尔加河畔的深林木屋里熬煮高汤,每到月圆之日就出来汲取天地精华的女巫。现实中的她带着一股干练的劲头,写作习惯出奇简洁,甚至可以用“商务”形容,这大概是成为专业作家之前的13年广告、PR、市场营销工作留下的印记。摄像头对面的她给我展示身后的房间,看起来像宜家样板间,“我对写作环境没有什么特殊要求,给我这么一间屋子就行,只要有桌子、椅子、窗子和电脑,还有独处”。

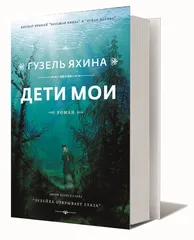

巴赫是雅辛娜的第二部长篇小说《我的孩子们》的主人公。这本书在2019年为她斩获第二座俄罗斯“大书奖”头奖,延续了她的出道作品《祖列伊哈睁开了眼睛》的传奇。我告诉她,小说的中译本今年刚刚在中国获得鲁迅文学翻译奖,她非常欣慰,“只要有更多读者能对苏联时期的俄罗斯历史多一点了解,我就感觉很幸福”。

故事顺着伏尔加河流淌在不具名的时空里。河流左岸是巴赫生活的德裔聚居地格纳丹塔尔村,右岸高耸的悬崖背后是一片无人涉足的荒原。一封信将巴赫拽进右岸的神秘庄园,庄园主格里姆命令他为自己未出阁的女儿克拉拉当德语老师。巴赫穿梭于两岸之间,与克拉拉结成夫妻、生下女儿,后来又收养了一个流浪儿,支撑起一个偶合的家庭。右岸的雪地、林间小屋、纺织机、凶恶的老太婆、哑仆,和左岸的农民、牧师、集市、庄稼地构成一组日夜交替的对比。极致浪漫与极致现实之间,命运在缝隙里流转。

故事顺着伏尔加河流淌在不具名的时空里。河流左岸是巴赫生活的德裔聚居地格纳丹塔尔村,右岸高耸的悬崖背后是一片无人涉足的荒原。一封信将巴赫拽进右岸的神秘庄园,庄园主格里姆命令他为自己未出阁的女儿克拉拉当德语老师。巴赫穿梭于两岸之间,与克拉拉结成夫妻、生下女儿,后来又收养了一个流浪儿,支撑起一个偶合的家庭。右岸的雪地、林间小屋、纺织机、凶恶的老太婆、哑仆,和左岸的农民、牧师、集市、庄稼地构成一组日夜交替的对比。极致浪漫与极致现实之间,命运在缝隙里流转。

这个奇妙的故事起源于一本真实存在的小册子《苏联德裔人故事集》,同时被献给雅辛娜的祖父,一位喀山德语教师。故事背后是1941年,43.8万名被驱逐的伏尔加河流域德裔居民。和许多成长于苏联时期的孩子一样,祖父母深度参与了雅辛娜的童年,她却在失去他们后才惊讶地察觉自己对他们的少年时代所知寥寥,这同时意味着对自身的某一部分完全无知。

“我知道的第一个德语单词、第一句德国谚语、第一首德语歌谣都来自祖父。但直到苏联解体后,我才震惊地得知德语曾在我故乡的街道上回响,而我从未思考过为何喀山的街道有些以德语命名。”她对我说。历史的断裂不是宏大的社会议题,它具体地作用于个体,造成巨大的认知沟壑。雅辛娜试图以自己的方式战胜这道沉默的深渊。

跟阅读真正的童话一样,很快你就会放弃在书中寻找时间线索。巴赫有一套自己的事件纪年法,“家园被毁年”“儿童夭折年”“罕见丰收年”“藏匿粮食年”“大饥荒年”,只有在附录中才能知道它们指向的年份。书中人物第一次说出具体时间是在第135页,克拉拉难产死去的那个清晨,有人驾着雪橇在河面驶过,“现在伏尔加河流域德裔苏维埃共和国成立了!一九二四年一月六日万岁!”

转折只在两岸时空的相切处发生。格里姆深夜离开庄园逃往德国,克拉拉跳下火车去格纳丹塔尔村寻找巴赫,不被村民接受的两人在雪夜里披着鸭绒被逃回右岸。几个军人闯进庄园强暴了克拉拉,她生下女儿后大出血死去。巴赫为了女儿安娜溜回左岸偷羊奶,被村里新来的村苏维埃主席霍夫曼逮住,命令他创作童话换取羊奶。霍夫曼死了,巴赫退回右岸,直到流浪男孩瓦西卡闯进庄园,成为这个家庭的儿子。最后扫盲队来到庄园,带走了两个孩子,巴赫则独自沉入了伏尔加河底。

童话式写作不是雅辛娜的发明。安吉拉·卡特(Angela Carter)翻译《有道德寓意的古老童话故事》时便说:“在这本伟大的原版故事集中,我发现《睡美人》《穿靴猫》《小红帽》《灰姑娘》《拇指汤姆》,所有圣诞童话剧的主角——所有这些摇篮故事都是精心乔装的政治寓言。”

还有什么比童话更适合狡猾又巧妙地叩问现实呢?为了换取女儿需要的羊奶,巴赫遵照村苏维埃书记霍夫曼的指令为这个德国人的村子植入苏维埃童话的种子,毕竟“童话是心灵的根基,形成在最遥远的童年”。圣女玛丽亚、天使和圣人不可出现,国王、男爵的加入倒是无妨,他们可以在结尾被怒火冲天的农民推翻。巫师、巫医、独角鲸和死骑士不如织布工、靴匠、渔夫、农民受欢迎。至于鼓手,鼓手为什么要去什么玻璃山和铁森林里乱窜,给自己找什么新娘?见鬼!他应该为了同村人的幸福奋斗!

在格纳丹塔尔村,童话本身就构成了一个抽象的主人公。它参与到故事的结构中,杂糅到人物的命运里。巴赫一度以为笔下的童话成真了——写到小矮人在庄稼地里炼金子的故事,格纳丹塔尔村的麦穗当真一片金黄。写到樱桃树受到咒语保护不会被害虫啃食,樱桃树的果实就压弯了枝条。

丰饶的幻象稍纵即逝,成真的只有最残忍的情节。故事里的鼓手把手指留在了玻璃山的门锁里,村里的少先队员鼓手在拖拉机上被铰掉了右手。鼓手的父亲喝酒瘫了身体,成了巴赫故事里的“石头人”。巴赫愈是努力,愈是发现自己写不出完全美好的故事,“随便哪个童话,哪怕它是写无辜的母鸡和愚蠢的公鸡的,人类的缺陷和愚蠢也会全面展开。会出现犯罪、失败和灾难。每个故事里都有死亡的叹息”。

坐在摄像头对面的雅辛娜带着一股灵活务实的劲头。她做过白领,学过编剧,适应现下的大众传播路径,活跃在报刊、电视台、书迷见面会,及时回击各种质疑。俄版《GQ杂志》刊登过她的专访,照片里的她一身时髦的行头,利落的短发衬托出瘦削的面颊,图片下方标注出作家同款:MaxMara羊毛大衣,H&M耳钉。

坐在摄像头对面的雅辛娜带着一股灵活务实的劲头。她做过白领,学过编剧,适应现下的大众传播路径,活跃在报刊、电视台、书迷见面会,及时回击各种质疑。俄版《GQ杂志》刊登过她的专访,照片里的她一身时髦的行头,利落的短发衬托出瘦削的面颊,图片下方标注出作家同款:MaxMara羊毛大衣,H&M耳钉。

“畅销作家”和“严肃历史小说家”两个标签在她身上奇异地融为了一体。38岁时她才出版自己的长篇处女作《祖列伊哈睁开了眼睛》,一举夺得俄罗斯最权威的文学奖项“大书奖”。根据俄罗斯电子书网站Литрес的统计,2010~2019年间的畅销书排行中,《祖列伊哈睁开了眼睛》排名第二,仅次于《五十度灰》。2020年同名电视剧在俄罗斯第一频道播出,进一步推高了雅辛娜的热度。

一名专注苏联上世纪二三十年代苦难历史的“历史小说家”的书何以如此畅销?重复过去的故事对于当下还有多少意义?雅辛娜的成功本身就是一种答案。

“伏尔加河把世界一分为二”,《我的孩子们》开篇如是说。用它来概括作家雅辛娜幼年所见的世界恰如其分。“两个世界交汇处的人,”她这样形容自己,“对于我来说,边界是一个很舒适的位置。”

尽管22岁便移居莫斯科,雅辛娜却总在精神上重返喀山。她在这座同时拥有清真寺和东正教堂的城市长大,伏尔加河贯穿其中。多年后被喀山市政府授予荣誉奖项的时候,她说“很高兴我被看作一个喀山作家,而非鞑靼作家”。

3岁以前,她能说一口流利的鞑靼语,进入学校以后,俄语很快取代了鞑靼语。她讲过自己的童年,母亲家有个大农场,宠物、家禽、菜园应有尽有,父亲家则住在典型的喀山鞑靼人住宅里,被瓷盖碗、银餐具、风趣的谈话和钢琴派对塞得满满当当。“我经常挨家挨户地跑,知道什么时候该说‘кошык’(白俄罗斯语,篮子),在哪里说‘калак’(鞑靼语,勺子)。我现在才意识到在这些不同的世界中的任何一个都能做自己是多么幸福。”

混杂却不完整的家族历史令她困惑又着迷。她的第一部小说献给自己的祖母,第二部和第三部都与祖父相关。人们常用“家庭史诗”来概括雅辛娜的创作,这个词也被用在她崇敬的前辈,俄罗斯当代女性文学“三套马车”之一的乌利茨卡娅(Людмила Улицкая)身上。随着她的第三部小说问世,评论家们发现她再次从自己的祖父出发,这句判词背后多少掺了点揶揄的意味:除了自己家里的事儿,雅辛娜就不会写别的了吗?

如果单看格纳丹塔尔村的故事,毫无疑问也能写出一部类似《静静的顿河》或者《日瓦戈医生》的作品,讲述大秩序下个人命运的颠沛流离。雅辛娜选择后撤一步,将镜头聚焦在只有四季循环往复的石头庄园内。历史以家庭成员的到来、冲撞和离去为节点,来自遥远首都的新闻位于景深之外,只用偶尔露出的獠牙刺破包裹苦难的鸭绒被。领袖的形象以一个隐晦的“他”代指,穿插在每个部分的末尾,变成童话中的一个人物,他在参观波克罗夫斯克时变身巨人,几乎与房屋等高。

读者的热情证明这种家庭内部的沉默地带造成的困惑是普遍的。上世纪二三十年代的平民生活史几乎完全被战争、革命、政治迫害等大叙事覆盖。其实每个巴赫的日常都与大叙事具有同等的重量,用雅辛娜形容祖辈的话来说,“他们活过的每一天都是壮举,而他们觉得那就是日常”。

雅辛娜对自己身上的少数族裔和女性作家标签不置可否。“是的,我是鞑靼族,但在那之上,我是一个女人,一个母亲。而在苏联时期接受的教育告诉我,我首先是一个人类。”如同祖父母对自己的过去抱有某种“模糊的态度”,雅辛娜也对我谈起苏联早期对民族身份的认可和支持,以及当时达成的女性进步、文化成就,这和她成长过程中自然而然接受的“大国家”身份教育有关。“从西到东,从加里宁格勒到符拉迪沃斯托克,无论你走到哪里,都说着同一种语言。‘苏联身份’的标签让我明白一件事情,这个身份是超国家的,我是人类的一部分。在人类普遍承认的伦理规范中,有些事情是高于一切的。”

她写祖列伊哈乘坐的囚船在安加拉河上沉没。挺着孕肚的囚犯掉进河里,是负责押运的伊格纳托夫拽着她的辫子将她托上水面。巴赫的孩子们被扫盲队安置在保育院,他去那里观看孩子们排演戏剧,在安娜脸上看到了从未见过的明亮微笑。没有绝对的怨恨和抨击,唯一需要纠正的只有“沉默”。

雅辛娜说自己讲述的是“大爱如何带来恐惧,同时又战胜恐惧的故事”。巴赫曾对克拉拉被强暴后生下的孩子感到困惑,打扫卫生时差点绊倒在哇哇大哭的婴儿身上。“把她抱到冰窖去?”这样的念头一闪而过。当他不得已抱起她(别影响打扫),才感到一股暖流传遍内脏,把孩子贴在胸前静静地哭了出来。巴赫是一位笨拙的父亲,但他面对孩子的恐惧、忧虑、抗拒和爱意,却是一位真正的母亲才能洞察的。

俄语文坛领军人物乌利茨卡娅给她这样的评价:“雅辛娜让读者回到了精确的观察、微妙的心理学以及最重要的,爱的文学中。没有爱,即使是最有才华的作家也会变成冷冰冰的时代弊病记录者。”“沉默”是跨代际的痼疾

在一篇题为《我们为什么讨厌雅辛娜?》的文章里,作者讲出了读者对雅辛娜又爱又恨的心声,“上世纪20~50年代发生的事情或者我们对于这一时期的评价,是家庭生活中的一条警戒线。为了不搞砸家庭聚会,不跟朋友绝交,不破坏夫妻关系,最好别谈。但雅辛娜却写出来了!”

“沉默是《我的孩子们》中最主要的隐喻”,雅辛娜向我强调。巴赫曾经是精通高级德语的语言专家,在目睹克拉拉被强暴后便失去了说话的能力。当他重新出现在村庄时,霍夫曼以为他是个“哑巴哲学家”。书写一度让他找回表达的欲望,但当那些童话带来灾殃,他再度丢弃了文字。随他一同长大的安娜既不会说德语,更不会说俄语,直到瓦西卡到来,才胡乱学起一种混合着方言和脏话的自造语言。

尽管那个年代的话题早就被严肃作家们讨论过好几轮,雅辛娜依然为一批不被听见的人发出了崭新的声音。他们是每个人都熟悉的祖母和祖父。雅辛娜对她的读者怀有这样的期待:“如果他们读完书以后能去问问祖父母,他们的少年时期发生过什么?那我会非常高兴。”

有人概括了雅辛娜遭到的负面评价,发现它们常常是两相对立的:鞑靼人认为她不尊重自己的民族传统,俄罗斯人说她有“恐俄症”(Русофобия)。斯大林的支持者认为她丑化斯大林,自由主义者觉得她用童话叙事美化了残酷的历史。历史学家认为她所写的内容不够准确,正统作家则认为她的文笔“低于初级专业技能水平”。

这些疑似矫枉过正的态度本就表明,平静地诉说过去仍是俄罗斯人试图掌握的一种能力。像雅辛娜说的那样:“现在我们仍缺乏一种态度,用不同的方式、长期地诉说的态度。被阅读、被谈论就是意义本身,也许有一天我们也能自如地谈论往事。”

雅辛娜背后是一个巨大的群体,数一数二的当代俄罗斯作家们,乌利茨卡娅、沃多拉兹金(Водолазкин)和贝科夫(Быков)都是严肃的历史追诉者,同时也是名副其实的畅销作家。“俄罗斯最好的作家都在写历史小说,”她向我解释这种全民阅读偏好,“历史小说对俄罗斯人来说是理解当下的工具,因为苏联的过去仍活在我们身体中,当时发生的事情决定了今天我们在新闻报道里看到的一切。我试图通过回望现实的源头,去更好地理解当下。”

这种努力很难说是否徒劳,当雅辛娜试图为读者制造一副长焦镜头,安全地处理历史带来的痛苦与恐惧时,现实又不断将这些情感激起。沉默从祖辈的时代蔓延至今天,带来难以言说的痛苦。

新冠疫情暴发时,雅辛娜正在家中创作第三部小说,讲述上世纪20年代苏联政府将500名儿童从伏尔加河流域转运到撒马尔罕的故事。然而死亡就在窗外悄然席卷整个世界,她感到前所未有的困惑,过去与现实产生了奇特的重影。“我写的是近百年前的历史,但当‘大历史’就在眼前发生,甚至其戏剧性已经盖过了我所写的故事,书写它们是否还有意义?”仿佛一种倔强的回应,在猛烈的争议和高涨的销量中,她的第三部小说再次进入今年的“大书奖”决赛短名单。

采访结束后,俄罗斯签署“部分动员令”的消息传来。我试着向她追问:此时回顾过去还有什么助益吗?她给我写来一篇长长的回信。

“我承认,过去七个月中我一直沉溺在情绪的海洋里。我亲眼目睹过90年代的剧烈动荡,却从未像2022年2月24日早上那样震惊。我们处于历史的车轮中心,奔向未知的方向。同时内心情绪的涡轮也在疯狂转动,那是一种无法被习惯的感受。如果有人可以分享这种震惊,可以讨论,可以发言,那该多么幸运。但我们往往无处诉说,只能独自面对这些事件。”

雅辛娜还在坚持写作,“必须不断地反思才能刮去灵魂上的霉菌,尽可能适应这一切。必须付出巨大的心力,才能维持我们关于常态和规范的旧有观念”。

邮件末尾,她透露出自己的无力,“现在,我们正与大历史面对面,直视它的眼睛。这几个月发生的一切都将载入史册,但我认为现在不是去理解的时候,也不是去就此创作的时候。现在的主要任务是活着”。不知是巧合还是悲哀,这与她故事中祖辈们的生存哲学不谋而合,“主要是活着”。 雅辛娜童话