正视欧洲危机:“太未来的”与“太过去的”

作者:刘怡 从卫星照片上的路德维希港(Ludwigshafen)中央车站向北望去,林河(Rhin)左岸,高速公路把巴斯夫欧洲公司(BASF SE)那些密布着银白色金属管道和蓝灰色烟囱的厂房与西侧的农田分隔成了两个世界。在这里,4万多名员工、超过200条生产线以及彻夜通明的灯光构成了全世界最大的综合性化工生产基地;化肥、杀虫剂、染料乃至工程塑料、苯乙烯、绝缘泡沫在这里被源源不断地制造出来,通过铁路、公路以及航空载具运往下一个加工终端,最终成为建材、汽车内饰、纺织品甚至日用百货的某个部分。在路德维希港,巴斯夫拥有自己的火车站、货运码头、物流中心以及储油罐;自豪感不仅反映在公司786亿欧元的总营收(2021年数据)上,甚至被写进了修订之后的全球商标。那是一行黑色小字——We Create Chemistry(我们创造化学)。

从卫星照片上的路德维希港(Ludwigshafen)中央车站向北望去,林河(Rhin)左岸,高速公路把巴斯夫欧洲公司(BASF SE)那些密布着银白色金属管道和蓝灰色烟囱的厂房与西侧的农田分隔成了两个世界。在这里,4万多名员工、超过200条生产线以及彻夜通明的灯光构成了全世界最大的综合性化工生产基地;化肥、杀虫剂、染料乃至工程塑料、苯乙烯、绝缘泡沫在这里被源源不断地制造出来,通过铁路、公路以及航空载具运往下一个加工终端,最终成为建材、汽车内饰、纺织品甚至日用百货的某个部分。在路德维希港,巴斯夫拥有自己的火车站、货运码头、物流中心以及储油罐;自豪感不仅反映在公司786亿欧元的总营收(2021年数据)上,甚至被写进了修订之后的全球商标。那是一行黑色小字——We Create Chemistry(我们创造化学)。

在这座城中之城的正北方,两座外观很像苏格兰巨石圆阵的蒸汽裂解装置正以24小时不间断的频率吞吐着烟雾和热气。天然气凝析形成的石脑油(一种烃类液体混合物)被输入这个钢铁“巨石阵”,在高温下裂解成更小的分子,接着通过分馏塔形成乙烯、丙烯等初级化学品,也就是塑料、油漆、溶剂、农药之类最终制成品的初始形态。从这个意义上说,蒸汽裂解装置犹如整座“巴斯夫城”的大脑,直接串联起一系列从事初级化学品再加工的生产线。而整座“巨石阵”的动力来源和早期原材料,实际上都是天然气——员工数量不到5万人的“巴斯夫城”,日常消耗的天然气体积相当于一座百万级人口的中型城市。它们中的60%被用来驱动附近的发电厂,另外40%则直接或间接“喂养”了类似蒸汽裂解装置这样的加工设备:后者几乎无法找到同类型的替代品。

从北冰洋腹地的鄂毕湾到莱茵河西岸的平坦谷地,路德维希港构成了横跨大半个欧洲的化石能源供应网络的最后终端之一。自1997年“白俄罗斯-波兰走廊”正式贯通开始,产自西西伯利亚冻土地带的俄罗斯天然气已经可以通过由无缝钢管构成的输送管道,一路畅通地抵达中欧,成为冬季的取暖燃料和化工产业的“血液”。最初的管线网络是途经白俄罗斯、乌克兰和波兰,全长4107公里的“亚马尔-欧洲线”,年输气量可达330亿立方米;接着是穿越波罗的海、全长1222公里的“北溪一号”(Nord Stream 1),设计年输气量550亿立方米。按照原定计划,与“北溪一号”大致平行的“北溪二号”将在2021年冬天到来以前全面贯通,从而将整个“北溪”网络的输气量扩容一倍。德国政府选择了波罗的海之滨的度假胜地卢布明(Lubmin)作为“北溪”的登岸地,那里曾经矗立着东德最大的一座核电站:以“清洁”的天然气替代存在安全风险的核能,合乎柏林的一贯主张。

然而,甚至早在2022年2月俄乌冲突爆发以前,“北溪二号”已经被不确定的风险所笼罩。在美国政府持续数年的外交攻势之下,安格拉·默克尔在她离任前最后一个月(2021年11月)暂停了对新管线项目的完工认证。波兰总理莫拉维茨基公开宣称“北溪二号”是“俄罗斯勒索整个欧盟的工具”,立陶宛总理希莫尼特同样批评该项目是“一个错误”。普京则在圣诞节前夜的电视讲话中不点名地施加了压力——“除非新管线投入运行,或者增加现有管线的输气量,否则欧洲市场现货天然气的价格不可能下降”。随着全球经济从新冠肺炎“大流行”造成的停顿中逐渐复苏,德国现在需要和世界其他地区竞争俄罗斯天然气的出口份额,期货市场上的一年期合约价格在三个星期里就上涨了40%。而德国每年进口的天然气中有55%是来自俄罗斯,石油则是35%。

“1998年访问柏林时,我曾经询问德国政府官员是否有兴趣从卡塔尔购买天然气,”卡塔尔前能源大臣阿提亚在今年4月的一次访谈中回忆道,“当时他们回答说:‘不,俄罗斯的报价更低,而且可以通过管道输送。’”

“1998年访问柏林时,我曾经询问德国政府官员是否有兴趣从卡塔尔购买天然气,”卡塔尔前能源大臣阿提亚在今年4月的一次访谈中回忆道,“当时他们回答说:‘不,俄罗斯的报价更低,而且可以通过管道输送。’”

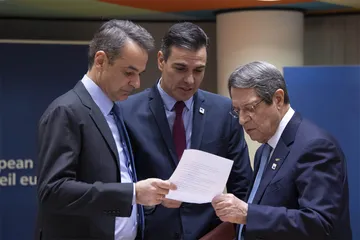

一切最终在2022年春天尘埃落定。2月22日,即俄乌冲突全面爆发前48小时,德国总理奥拉夫·朔尔茨宣布无限期推迟“北溪二号”项目的完工认证;3月2日,注册于瑞士的项目运营商正式破产。作为对莫斯科的直接施压措施,2月26日,朔尔茨公布了一揽子被他称为“分水岭”的改革方案:2022年内,德国从俄罗斯进口的天然气、石油、煤炭三种化石燃料的总量将在现有基础上立即下调36%、66%和100%,并在2024年夏天到来前最终结束与莫斯科的天然气贸易。联邦政府还承诺把国防预算占GDP的比例从此前的大约1.3%上调至2%以上,并建立一只1000亿欧元的特别基金来“提升武装部队的战斗力”。欧盟主要国家领导人在5月30日的布鲁塞尔特别峰会上同样达成共识,宣布将在2022年内削减对俄石油进口量的90%和天然气进口量的2/3。“‘二战’战败国身份在德国政坛塑造的那种保守、妥协、被动的氛围已经不复存在,”常驻柏林的英国资深政治记者、默克尔政治传记作者艾伦·克劳福德(Alan Crawford)告诉本刊,“令人震惊的变化正在发生。”

但在经济领域,和剧变一同到来的还有动荡甚至衰退。4月第一周,巴斯夫公司向下游采购商发出了不祥的警告:由于来自俄罗斯的天然气供应量骤然减少,而从中东和美国获取的替代品无论是采购价还是运费都已经直线上涨,公司现在决定一次性上调聚氨酯、聚酰胺等初级化工产品的价格,并优先提升新加坡、中国台湾等海外厂区的产能,以防路德维希港厂区陷入“停摆”。在接受《星期日法兰克福汇报》采访时,巴斯夫公司CEO马丁·布鲁德米勒(Martin Brudermüller)甚至做出了这样的预测:“如果输送至路德维希港的天然气总量下降到不足日常供应量的50%,蒸汽裂解装置以及与之相连的生产线将不得不停止运转,时间可能是三个星期到两个月不等”,“许多本地企业将会因此而崩溃,继而酿成‘二战’结束以来最严重的一次经济危机”。

长期报道欧洲汽车业新闻的德国媒体人莫妮卡·雷蒙特(Monica Raymunt)告诉本刊:“巴斯夫的下游厂商包含有大众汽车、空中客车集团、拜恩泰科(BioNTech)等欧洲大企业;从汽车方向盘蒙皮、客机内饰材料到医疗溶剂,可以说没有哪一件复杂工业制品不需要巴斯夫提供的化学‘中间物’。一旦路德维希港‘停摆’,势必会造成多米诺骨牌效应。”而在德国对外出口贸易额中占据近1/5比重(含整车和零配件)的汽车制造业,收到的坏消息还不止这一则:受俄罗斯和乌克兰出口锐减的影响(两国2021年的钢铁出口总额占到欧盟钢铁进口量的1/3),德国市场用于汽车生产的钢材的成本相较2019年第一季度已经上涨了212%,形同奢侈品。

不仅如此,总部设在巴伐利亚州、在莫斯科拥有众多年轻“粉丝”的德国运动服饰品牌阿迪达斯在2月底就暂停了在俄罗斯市场的线上和线下零售业务。公司暂时还没有解聘在俄罗斯和白俄罗斯雇用的7000名员工,但承认“不知何时才能恢复正常”,也无法转移当地银行账户中剩余的资金。德国陆军前参谋长阿尔方斯·迈斯(Alfons Mais)中将则在一篇实名发表的文章中怒气冲冲地表示,尽管政府已经承诺将不惜代价重整军备,但国防军目前“几乎称得上手无寸铁”——法德合资的克劳斯-玛菲-威格曼-耐世特防御系统公司(KNDS)累计生产了3600辆先进的“豹”2型主战坦克,而德国陆军只采购了289辆,其中只有一半处于随时可使用状态。在新公布的全球火力指数榜单(GFI)上,德国的一线军事力量被认为尚不及埃及和印尼,平时储备的弹药只够维持三天的军事行动。朔尔茨最终批准向乌克兰提供2700枚肩扛式防空导弹:它们来自已经消失的东德。

不仅如此,总部设在巴伐利亚州、在莫斯科拥有众多年轻“粉丝”的德国运动服饰品牌阿迪达斯在2月底就暂停了在俄罗斯市场的线上和线下零售业务。公司暂时还没有解聘在俄罗斯和白俄罗斯雇用的7000名员工,但承认“不知何时才能恢复正常”,也无法转移当地银行账户中剩余的资金。德国陆军前参谋长阿尔方斯·迈斯(Alfons Mais)中将则在一篇实名发表的文章中怒气冲冲地表示,尽管政府已经承诺将不惜代价重整军备,但国防军目前“几乎称得上手无寸铁”——法德合资的克劳斯-玛菲-威格曼-耐世特防御系统公司(KNDS)累计生产了3600辆先进的“豹”2型主战坦克,而德国陆军只采购了289辆,其中只有一半处于随时可使用状态。在新公布的全球火力指数榜单(GFI)上,德国的一线军事力量被认为尚不及埃及和印尼,平时储备的弹药只够维持三天的军事行动。朔尔茨最终批准向乌克兰提供2700枚肩扛式防空导弹:它们来自已经消失的东德。

被卷入漩涡中心的,还不只是德国。欧盟东部经济“龙头”波兰成为俄乌冲突的第二大受冲击者,该国代表工业经济状况的采购经理人指数(PMI)在5月下跌至48.5,创下过去24个月来的新低,制造业产能和出口订单均呈现快速下滑趋势。经济增速相对坚挺的荷兰则陷入了能源、食品、住房三项价格齐齐高涨的陷阱,其4月通胀率高达11.2%,远高于整个欧元区7.5%的平均水平。至于近年来与布鲁塞尔关系紧张的匈牙利,该国在5月底的峰会上争取到了“豁免”对俄石油进口禁令的待遇,刚刚赢得第五个总理任期的奥尔班·维克托公开将之称为“重大胜利”,显示欧盟内部对俄乌冲突的立场并不一致。南欧最大经济体之一意大利仍在忧心出口订单的流失和原材料价格上涨,该国央行已经预测未来两年GDP平均将萎缩2%,并有进一步恶化的趋势。

不到一年之前(2021年7月),欧盟委员会刚刚高调公布了全世界最雄心勃勃的绿色能源计划,承诺其成员国2030年的温室气体排放量将比1990年时减少55%。德国更是以风力发电的长期倡导者自居,已经入网的风电涡轮机总数超过3万台。然而在切断来自俄罗斯的油气供应之后,声名在外的清洁能源系统竟显得毫无调整能力,几乎只能放任涨价和短缺自行其是地出现,极为狼狈。更有甚者,欧盟成员国从未被怀疑过的自卫能力、出口商品竞争力乃至控制通胀的能力,也在炮火的考验下暴露出了缺陷:危机,已成事实。

如果不是眼前这场空前惨烈而又牵涉甚广的俄乌冲突,欧洲联盟或许仍将被视为“后冷战”时代最成功的经济-政治一体化实践。尽管在过去十多年间,希腊债务危机、中东难民潮乃至英国“脱欧”的冲击曾经一次次地考验过它,但现有27个成员国的欧盟始终被视为当今世界经济和社会发展程度最高、资本流动和人员往来束缚最少、高等教育毛入学率稳居第一梯队的发达区域共同体。按照2021年的统计数据,总人口尚不及全球6%的欧盟国家创造了全世界名义GDP的18%,其拥有的净财富数额仅次于美国、位居世界第二,全球500强企业中有近1/3把总部设在欧盟成员国领土上。吸纳了19个欧盟国家的欧元区尤其应当被视为一项奇迹:在维持了全球第二大流通货币和第二大储备货币地位的同时,各国政府第一次证明统一的货币政策、严格的财政纪律(控制赤字和债务)以及相对稳定的汇率可以在较长时间内共存,继而促进新成员国的人均收入增长。

如果不是眼前这场空前惨烈而又牵涉甚广的俄乌冲突,欧洲联盟或许仍将被视为“后冷战”时代最成功的经济-政治一体化实践。尽管在过去十多年间,希腊债务危机、中东难民潮乃至英国“脱欧”的冲击曾经一次次地考验过它,但现有27个成员国的欧盟始终被视为当今世界经济和社会发展程度最高、资本流动和人员往来束缚最少、高等教育毛入学率稳居第一梯队的发达区域共同体。按照2021年的统计数据,总人口尚不及全球6%的欧盟国家创造了全世界名义GDP的18%,其拥有的净财富数额仅次于美国、位居世界第二,全球500强企业中有近1/3把总部设在欧盟成员国领土上。吸纳了19个欧盟国家的欧元区尤其应当被视为一项奇迹:在维持了全球第二大流通货币和第二大储备货币地位的同时,各国政府第一次证明统一的货币政策、严格的财政纪律(控制赤字和债务)以及相对稳定的汇率可以在较长时间内共存,继而促进新成员国的人均收入增长。

但从另一个角度看,那些属于“过去时态”的阴影从未真正远离过这里。截止到2020年底,11个前“铁幕”以东欧盟成员国(均是在进入21世纪后才被接纳)的人均收入刚刚达到其他国家的55%,保加利亚与德国的差距更是高达4倍。数以百万计的东南欧年轻人不得不年复一年地去到柏林、巴黎或者汉堡,从事当地人不甚青睐的低薪服务业工作;他们的政府则愤懑于柏林十余年如一日的财政紧缩路线,认定该路线人为延长了债务危机的影响。2014年克里米亚危机之后,波兰成为距离俄乌冲突前线最近的欧盟国家,但布鲁塞尔的防务政策仍然在“搭便车”——27个欧盟国家中,有21个同时也是“北约”成员国,但它们的年均国防预算之和还不到美国的1/4。从“冷战”中后期开始,美国海军第六舰队、空军第三军以及至少4个旅的陆军作战部队一直部署在11个欧洲国家的领土上。而它们已经被默认为欧洲安全的隐性基础之一,似乎永无消失的可能。

对此,美国资深地理政治学者、费城智库“外交政策研究所”高级研究员罗伯特·卡普兰(Robert D. Kaplan)有过一个一针见血的评论:“欧盟是在用上市公司包装资产负债表的方式布局自己的政策。这是不可持续的。”

所谓“包装负债表式的经营”,指的是把财政和政治资源优先投入到评估尺度可量化的行业和部门,尤其是增长空间尚大的新行业,以取得显著的短期成效,继而提升企业和国际资本的长期信心。对上市公司来说,这种做法能够维持股价稳定,使股东和潜在投资者不至于怀疑公司的经营前景。而对欧盟这个跨国共同体来说,漂亮的“资产负债表”意味着永续繁荣的可能性,更是全球最大的外资流入地(规模超过7万亿美元)维持经济稳定的心理基础。已故欧洲史大家托尼·朱特(Tony Judt)就曾经尖锐地批评说:“在现代欧洲的神话学家眼里,‘马歇尔计划’对战后复兴的扶持、‘婴儿潮’提供的劳动力乃至历史本身创造的偶然机遇似乎从来都没有存在过,今天的一切是由欧洲政治家的理想主义愿景加上‘经济绩效至上’的运作凭空创造出来的。”至于那些无法在短期内得到解决的难题,按照“增长意味着一切”的逻辑,它们最终会随着时间流逝悄无声息地宣告消弭。

2005年之后欧盟日益激进的能源政策,正是“资产负债表”思维的典型反映。在环保和气候问题成为最新国际热点的背景下,欧盟各国尤其是德国决定同时加码可循环能源、减排和提高能效三个领域,以同时达成提升能源自给率、吸引投资以及促进可再生能源商业化的目标。为此,欧盟委员会不惜在15年里三次修订碳中和目标,并以立法和行政手段推进“去煤炭化”、风电和太阳能发电大规模入网等新政策的实施。2011年日本福岛核事故之后,德国默克尔政府更是立即出台了彻底的“废核”法案,承诺在2022年底之前完全停止德国境内17座核反应堆的运行。种种努力之下,进入2020年,可再生能源第一次超过化石燃料成为欧盟最主要的电力来源;丹麦更是以47%的风能发电比例,成为欧盟国家中与德国齐名的清洁能源第一梯队成员。

然而,同样是在这个Energiewende(德语“能源转型”)的时代,欧洲的整体能源自给率并没有出现显著上升,始终徘徊在47%左右的水平,高度依赖俄罗斯进口油气的状况甚至还在进一步凸显。究其原因,采购风能、太阳能等新型发电设备所需的资金,“废核”法案拨出的补偿款、电网改造费用乃至新增工作岗位的开支已经占用了“能源转型”的大部分预算;而在新冠肺炎“大流行”造成的冲击到来以前,厉行紧缩政策的政府并未考虑追加资金,这就使得德国乃至整个欧盟的能源消费结构呈现“太未来”与“太过去”并存的状况——从2021年的统计数据看,风能提供了德国电力系统22%的发电量,但陈旧的燃煤发电厂贡献甚至更大(27%),“缓刑期”只剩下最后一年的核电则是13.3%。由于当年欧洲遭遇异常的热浪无风气候,风能发电量甚至有所下滑。

来自俄罗斯的低价进口油气,意外充当了这个“转型时代”必要的润滑剂。2014年夏天之后,全球化石能源市场转入“熊市”,对需求可观的欧盟国家无疑是利好消息。俄罗斯政府以油气出口作为外交政策工具、影响乌克兰和东欧政治的策略,与德国政府渴望规避冲突的理念不谋而合,最终在“北溪”项目上结出了果实。而能源类型转换乃至发电量波动造成的缺口,都由“俄油”“俄气”提供补充,一直持续到2022年2月冲突爆发。

英国埃克塞特大学人文地理学教授、联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)顾问帕特里克·迪瓦恩-赖特(Patrick Devine-Wright)告诉本刊:“尽管欧盟各国政府试图用科学理论和统计数据来争取民众对新的能源政策的支持,但有许多偶然事件显然是不在他们的预期之内的,比如增加风力涡轮机在德国、丹麦和瑞典造成的征地矛盾,以及异常气候对风能的影响。”偏偏2022年正是一个“黑天鹅事件”会聚之年——法国的几座主要核电站在1月迎来中期检修,全法核能发电量一度因此锐减30%;德国和瑞典的风电行业则在经历了2021年这个诡异的“无风之年”以后,开始换装功率更大的新一代涡轮机,短期发电量因此也出现波动;偏偏2021年冬季寒流的消耗使得德国各天然气储存站的库存容量比往年要低15%左右,几乎不具备任何容错空间。

最终,俄乌冲突的爆发推倒了看似光鲜的“资产负债表”。在属于过去的传统冲突面前,“未来”竟是如此脆弱。

在俄乌冲突造成的一系列外交反应中,东南欧各国尤其是前“华约”国家的态度引发了耐人寻味的关注。3月15日,波兰、捷克、斯洛文尼亚三国总理结伴访问基辅,代表欧盟委员会主席冯德莱恩以及欧盟理事会主席米歇尔表达了“对乌克兰政府以及乌克兰自由、独立的支持”。鉴于短短几个月前,现任波兰副总理、执政的“法律与公正党”党魁雅罗斯瓦夫·卡钦斯基(Jarosław Kaczyński)还在公开场合攻击过德国对欧盟的领导方式,并且欧盟最高法院在去年10月曾以“干预司法独立”为由对波兰政府课以每日100万欧元的罚款,此次基辅之行无疑显示双方的关系已经显著缓和。另一位焦点人物是坚持继续进口俄罗斯原油的匈牙利总理奥尔班·维克托(Orbán Viktor):这位连续执政已满12年、刚刚赢得了又一个四年任期的强人政治家与普京关系素来密切;俄乌冲突爆发后,匈牙利支持对俄制裁,但拒绝批准其他国家经由该国领土向乌克兰输送武器。然而另一方面,匈牙利又是履行人道主义义务最为积极的欧盟成员国之一:截止到6月初,共有78万名俄乌冲突难民(含非乌克兰侨民)在匈牙利得到收容,这一数字与德国相当;另有400万人进入波兰,66万人进入罗马尼亚,51万人进入斯洛伐克。华沙和布达佩斯当局的反应,与它们在中东难民潮中的表现构成了巨大反差。

在俄乌冲突造成的一系列外交反应中,东南欧各国尤其是前“华约”国家的态度引发了耐人寻味的关注。3月15日,波兰、捷克、斯洛文尼亚三国总理结伴访问基辅,代表欧盟委员会主席冯德莱恩以及欧盟理事会主席米歇尔表达了“对乌克兰政府以及乌克兰自由、独立的支持”。鉴于短短几个月前,现任波兰副总理、执政的“法律与公正党”党魁雅罗斯瓦夫·卡钦斯基(Jarosław Kaczyński)还在公开场合攻击过德国对欧盟的领导方式,并且欧盟最高法院在去年10月曾以“干预司法独立”为由对波兰政府课以每日100万欧元的罚款,此次基辅之行无疑显示双方的关系已经显著缓和。另一位焦点人物是坚持继续进口俄罗斯原油的匈牙利总理奥尔班·维克托(Orbán Viktor):这位连续执政已满12年、刚刚赢得了又一个四年任期的强人政治家与普京关系素来密切;俄乌冲突爆发后,匈牙利支持对俄制裁,但拒绝批准其他国家经由该国领土向乌克兰输送武器。然而另一方面,匈牙利又是履行人道主义义务最为积极的欧盟成员国之一:截止到6月初,共有78万名俄乌冲突难民(含非乌克兰侨民)在匈牙利得到收容,这一数字与德国相当;另有400万人进入波兰,66万人进入罗马尼亚,51万人进入斯洛伐克。华沙和布达佩斯当局的反应,与它们在中东难民潮中的表现构成了巨大反差。

2004年同批加入欧盟的捷克、匈牙利、波兰、斯洛伐克四国,因为在匈牙利城市维谢格拉德(Visegrád)建立了政府首脑定期会晤机制,往往被合称为“维谢格拉德集团”。它们和波罗的海三国是最早“入欧”成功的原苏东阵营成员,从经济结构到意识形态都与“核心六国”有着显著区别。两德统一之际,联邦德国设立了名为“团结互助税”的新税种,要求企业和国民个人帮助政府分担东德经济转轨以及安抚苏联所需的巨额财政开支。这项5.5%的直接税从1991年一直征收到今天,每年为德国政府创造约190亿欧元的额外收入,使柏林有能力投入超过10万亿欧元的巨额资金改善东部地区的基础设施、住房和教育条件以及养老待遇。而波兰等6个前“华约”国家只在1994年之前收到了柏林支付的360亿美元“财政稳定金”,随后10年波折不断的经济转型完全靠自己的力量完成。2004年“入欧”时,它们的人均收入只有其他国家的37%,要求补偿的心理遂油然而生。

德国政治家也很难完全理解波兰、匈牙利等国在“后冷战”时代出现的民族主义回潮。两德的统一进程是在美、苏、英、法四国的共同监督甚至监视下完成的;即使此前的欧洲共同体框架(欧盟的前身)以及战后德国的“去纳粹化”改造已经大大削弱了激进民族主义在柏林卷土重来的可能,英法两国依然担忧一个“过大”的新德国可能重蹈两次大战的覆辙。有鉴于此,过去30年间,大部分德国政治家几乎是以一种偏执的“经济至上主义”心理主导本国在欧盟框架内的政策制订;每逢“二战”欧洲战场和平纪念日,公开致歉与主动反省更是成为历届德国总理的“必修课”。而东欧的情况与之截然不同:托尼·朱特生前的学术合作者、耶鲁大学历史学教授蒂莫西·斯奈德(Timothy D. Snyder)在其所著的《民族的重建》一书中指出,东欧各国自视为“冷战”世界秩序的受害者,它们的转轨进程不仅包含着民族神话的重建,而且在领土、种族等传统议题上更不能忍受妥协。

斯奈德精准地观察到,如同西欧领导人存在着关于“增长意味着一切”的幻想,东欧各国在它们的“入欧”愿景中同样纳入了一系列顽固的乌托邦式信条。首先是要求采取强硬的对俄外交路线:1939~1941年德苏(俄)两国短暂的结盟曾经造成波兰、匈牙利、罗马尼亚以及波罗的海三国发生大范围领土变更,其影响甚至以个体记忆的方式延续到今天。雅罗斯瓦夫·卡钦斯基之弟、波兰前总统莱赫·卡钦斯基正是在2010年前往俄罗斯参加卡廷森林事件(“二战”初期苏联对波兰被俘军官的处决行动)70周年纪念活动时,因飞机失事而身亡。2011年之后德俄两国在能源领域的密切合作,在东欧引发了一系列攻击和阻挠,正是这种防范心理的产物。除此以外,西欧国家主张的那种模糊处理民族、国界区隔,对国际移民保持开放心态的政策在它们的东方伙伴那里得到的回应也很消极。斯奈德认识到,转轨之后的波兰、波罗的海三国甚至乌克兰本质上都是“去历史化”的全新民族国家,它们通过扬弃前现代的历史渊源(例如曾经的波兰-立陶宛王国)解决了自己的身份认同问题,继而拥抱西欧。而除去有吸引力的经济政策外,布鲁塞尔主张的许多理念对它们来说太过于“未来”了。

斯奈德精准地观察到,如同西欧领导人存在着关于“增长意味着一切”的幻想,东欧各国在它们的“入欧”愿景中同样纳入了一系列顽固的乌托邦式信条。首先是要求采取强硬的对俄外交路线:1939~1941年德苏(俄)两国短暂的结盟曾经造成波兰、匈牙利、罗马尼亚以及波罗的海三国发生大范围领土变更,其影响甚至以个体记忆的方式延续到今天。雅罗斯瓦夫·卡钦斯基之弟、波兰前总统莱赫·卡钦斯基正是在2010年前往俄罗斯参加卡廷森林事件(“二战”初期苏联对波兰被俘军官的处决行动)70周年纪念活动时,因飞机失事而身亡。2011年之后德俄两国在能源领域的密切合作,在东欧引发了一系列攻击和阻挠,正是这种防范心理的产物。除此以外,西欧国家主张的那种模糊处理民族、国界区隔,对国际移民保持开放心态的政策在它们的东方伙伴那里得到的回应也很消极。斯奈德认识到,转轨之后的波兰、波罗的海三国甚至乌克兰本质上都是“去历史化”的全新民族国家,它们通过扬弃前现代的历史渊源(例如曾经的波兰-立陶宛王国)解决了自己的身份认同问题,继而拥抱西欧。而除去有吸引力的经济政策外,布鲁塞尔主张的许多理念对它们来说太过于“未来”了。

牛津大学欧洲研究教授蒂莫西·加顿·艾什(Timothy Garton Ash)是上世纪90年代颇具影响力的“中欧”(Mitteleuropa)讨论的重要参与者。那是一群西欧自由主义知识分子对于“入欧”之后的东方诸国的理念性设想,他们为扩大之后的“新欧洲”规划了一幅基于人道主义、文化认同以及财富分享的宏伟蓝图,而这个“新中欧”的地理边界将从多瑙河一直延伸到巴尔干半岛,构成法德轴心的重要补充。加顿·艾什通过邮件告诉本刊:“时至今日,我依然认为重新发现中欧是有意义的。维谢格拉德集团或许不同于德国,但它们和俄罗斯以及白俄罗斯的差异更大。无论从粮食自给、自卫能力还是经济增长潜力看,拥抱中欧都是不可避免的,也是值得的。今天发生在乌克兰的一切则是历史的第二阶段,它预示着欧盟的新一轮东进。”而朱特在1996年发表的长政论《论欧洲》中严肃地批评了这一观点:他认为过于宽泛的“新欧洲”根本就不是一个有说服力的人类共同体。

牛津大学欧洲研究教授蒂莫西·加顿·艾什(Timothy Garton Ash)是上世纪90年代颇具影响力的“中欧”(Mitteleuropa)讨论的重要参与者。那是一群西欧自由主义知识分子对于“入欧”之后的东方诸国的理念性设想,他们为扩大之后的“新欧洲”规划了一幅基于人道主义、文化认同以及财富分享的宏伟蓝图,而这个“新中欧”的地理边界将从多瑙河一直延伸到巴尔干半岛,构成法德轴心的重要补充。加顿·艾什通过邮件告诉本刊:“时至今日,我依然认为重新发现中欧是有意义的。维谢格拉德集团或许不同于德国,但它们和俄罗斯以及白俄罗斯的差异更大。无论从粮食自给、自卫能力还是经济增长潜力看,拥抱中欧都是不可避免的,也是值得的。今天发生在乌克兰的一切则是历史的第二阶段,它预示着欧盟的新一轮东进。”而朱特在1996年发表的长政论《论欧洲》中严肃地批评了这一观点:他认为过于宽泛的“新欧洲”根本就不是一个有说服力的人类共同体。

历史最终沿着朱特和艾什之间的轨道发展了下去。2004年之后,波兰逐步跃升为欧盟内部表现最好的经济体之一。华沙当局推行的低负债率、不定期减税、灵活调整汇率的长期政策不仅提前完成了20年内GDP规模“翻三番”的目标,甚至比西欧各国更早从2008年全球金融危机的打击中恢复了过来。匈牙利则成为整个东欧吸纳欧盟内部投资数量最多的国家之一,新兴的电子设备制造和代工业(年产值超过120亿美元)、依托既有优势的汽车零配件生产以及机械制造业在消化了大量本地劳动力的同时,也为服务业尤其是金融业的扩张创造了条件。这种生机勃勃的景象,和“老欧洲”中的南欧各国在2008年之后“失去的十年”形成了鲜明对比。

无须讳言,来自欧盟的巨额预算转移始终是波、匈两国得以实现经济高速增长的重要后盾。欧盟委员会公布的统计数据显示,2020年联盟内部贡献前三位的净出资国分别是德国、英国(处于“脱欧”前最后一年)和法国,其中德国的净贡献值达到了194亿欧元。而在净接收榜上排名第一的则是波兰,其124亿欧元的进账(欧盟对波兰的拨款减去波兰缴纳的会费)相当于仍在获得偿债纾困资金的希腊的两倍多,匈牙利则以47亿欧元排名第四。如果从上一个七年预算周期(2013~2020)看,匈牙利GDP总量的4%和欧盟的预算转移具有直接关联,全国有55%的公共投资得到了欧盟尤其是德国预算转移的支持,波兰的比例更是高达60%。换言之,那些在转轨时期一度缺位的财政“输血”,在进入21世纪之后已经以更加慷慨的方式拨付给了东欧。

无须讳言,来自欧盟的巨额预算转移始终是波、匈两国得以实现经济高速增长的重要后盾。欧盟委员会公布的统计数据显示,2020年联盟内部贡献前三位的净出资国分别是德国、英国(处于“脱欧”前最后一年)和法国,其中德国的净贡献值达到了194亿欧元。而在净接收榜上排名第一的则是波兰,其124亿欧元的进账(欧盟对波兰的拨款减去波兰缴纳的会费)相当于仍在获得偿债纾困资金的希腊的两倍多,匈牙利则以47亿欧元排名第四。如果从上一个七年预算周期(2013~2020)看,匈牙利GDP总量的4%和欧盟的预算转移具有直接关联,全国有55%的公共投资得到了欧盟尤其是德国预算转移的支持,波兰的比例更是高达60%。换言之,那些在转轨时期一度缺位的财政“输血”,在进入21世纪之后已经以更加慷慨的方式拨付给了东欧。

问题在于,当东欧各国政府年复一年地使用欧盟拨付的巨额资金建造医院、学校、高速公路甚至高速铁路时,他们和布鲁塞尔以及柏林的关系反而变得愈发飘忽不定。2016年美国大选之后,本土主义、民粹主义政治的潮流也蔓延到了东欧。夺回执政权的波兰法律与公正党不仅在难民问题上坚决抵制柏林的主张,还对其司法系统进行了一系列备受争议的改革,使得欧盟委员会在去年年底一度威胁要暂缓向该国发放360亿欧元的新冠疫情复苏基金。这桩争端直到今年5月26日才以波方让步而告终。至于另一个“刺头”匈牙利,它从2018年起就受到欧洲议会援引《里斯本条约》第7条启动的制裁诉讼程序的威胁。尽管超过85%的匈牙利国民表态愿意继续留在欧盟框架内,但奥尔班·维克托的一系列言行已经使布鲁塞尔发出了“剥夺投票权”的警告。

加顿·艾什告诉本刊:“在今天的波兰和匈牙利,欧盟的慷慨已经变成了右翼政治家巩固自身地位甚至破坏欧洲内部团结的工具。而布鲁塞尔和柏林在实施惩罚方面多少还有些束手束脚。”不过,随着俄乌冲突全面爆发,阻止内部分裂之于欧盟的重要性已经变得丝毫不亚于对俄罗斯实施经济制裁。至少在这一点上,富于民族主义色彩的东欧各国政府并不惮于公开亮明自己的立场——除去匈牙利继续要求欧盟为其能源安全提供担保外,波兰政府早在俄乌冲突爆发前的1月31日就承诺将向乌克兰提供防御性武器,随后三个多月里又从“冷战”时代的库存中拨出240辆坦克、数十辆步兵战车以及一批多管火箭发射系统赠予乌军。值得一提的是,雅罗斯瓦夫·卡钦斯基近日公开指责法德两国“对俄罗斯的行径存在严重偏袒”:这显然是一种属于“过去”的声音。

时间会慢慢改变一切。随着俄乌冲突趋向长期化的可能性变得越来越大,欧盟各国正在采取各种措施偿还历史带来的“旧债”。最紧迫的当然是能源问题:3月25日,美国总统拜登在布鲁塞尔公布了一项“跨大西洋液化气(LNG)供应合作计划”,也称“能源业的马歇尔计划”,承诺到2030年为止将美国市场专供欧洲的液化气输送量增加到每年500亿立方米,与目前“北溪一号”管线的输气量相当。不过美国现有的7个LNG出口终端只能满足欧盟成员国天然气消费需求量的1/3,而新的终端完工至少要耗费两年半时间;因此预计到2024年底之前,来自卡塔尔和澳大利亚的海运液化气将和美国展开激烈竞争。以往专注于亚洲市场的卡塔尔能源(Qatar Energy)已经宣布投资300亿美元扩充LNG存储设施,使其液化气出口量在2027年之前提升60%。华盛顿智库“中东研究所”(MEI)高级研究员凯伦·杨(Karen E. Young)告诉本刊:“对正在寻找世界杯红利之后下一个增长风口的卡塔尔政府来说,欧洲提供的良机是不容错过的。这会是天然气行业的一个超级周期。”

时间会慢慢改变一切。随着俄乌冲突趋向长期化的可能性变得越来越大,欧盟各国正在采取各种措施偿还历史带来的“旧债”。最紧迫的当然是能源问题:3月25日,美国总统拜登在布鲁塞尔公布了一项“跨大西洋液化气(LNG)供应合作计划”,也称“能源业的马歇尔计划”,承诺到2030年为止将美国市场专供欧洲的液化气输送量增加到每年500亿立方米,与目前“北溪一号”管线的输气量相当。不过美国现有的7个LNG出口终端只能满足欧盟成员国天然气消费需求量的1/3,而新的终端完工至少要耗费两年半时间;因此预计到2024年底之前,来自卡塔尔和澳大利亚的海运液化气将和美国展开激烈竞争。以往专注于亚洲市场的卡塔尔能源(Qatar Energy)已经宣布投资300亿美元扩充LNG存储设施,使其液化气出口量在2027年之前提升60%。华盛顿智库“中东研究所”(MEI)高级研究员凯伦·杨(Karen E. Young)告诉本刊:“对正在寻找世界杯红利之后下一个增长风口的卡塔尔政府来说,欧洲提供的良机是不容错过的。这会是天然气行业的一个超级周期。”

和利润惊人、因之存在广泛供应商竞争的能源行业相比,提升防卫能力涉及的问题要复杂得多。“冷战”结束之际,德国联邦国防军(Bundeswehr)是一支典型的传统中型武装力量:不计算从东德并入的人员和装备的话,它拥有49.5万名现役官兵、12个陆军师、超过2000辆主战坦克以及900多架战斗/攻击机,预定将作为“北约”西欧陆战部队的主力抵御“华约”的第一波正面攻击。30多年过后,经过数次裁减,联邦国防军的一线兵力已经缩减到不足18.4万人,空军的战斗/攻击机总数只剩下204架,坦克数量甚至落后于波兰和土耳其。尽管德国军队在“北约”框架下参与了多次海外联合行动,但目前规模最大的驻外部队也仅有1100余人。

在柏林赫尔蒂行政学院国际关系学教授玛丽娜·亨克(Marina E. Henke)看来,尽管朔尔茨政府紧急出台的“分水岭”计划令人印象深刻,但长达30余年的防务收缩政策已经造成了巨大的“投资积压”,需要顽强的决心和繁复的文牍程序才能稍微缓解。她告诉本刊:“‘冷战’时代我们面临的问题很简单:德国的工业体系可以供应国防军所需的大部分装备,上世纪七八十年代充裕的预算也足够保证几种主战装备连续多年获得生产订单。但在今天,整合之后的军火制造商有许多成为了跨国公司,例如KNDS就变成了法德合资企业,莱茵金属则在法兰克福证交所上市,面临成本和盈利压力。德国国防部现在需要和海外客户争夺有限的生产线,并且三个军种都有自己的采购清单,光是走完行政流程就要耗费大量时间。”作为德国最重要的火炮和装甲车辆生产商,莱茵金属公司(Rheinmetall AG)在今年3月的一份报告中指出:按照现有的审批流程和生产效率,单是把现役的200多辆主张坦克的弹药全部更新就要花费7个月时间,完成装甲运兵车的迭代采购则需要10年。而在今年4月向乌克兰移交了一批单兵反坦克和防空导弹之后,德国政府宣布“国防军的库存已经告罄”。

2011年,处在财政紧缩压力之下的默克尔政府决定暂停1956年开始实行的男性义务兵役制,并对军事基地的数量和一线部队的总人数做出严格限制。尽管在2014年克里米亚危机之后,德国国防部曾经公布了一系列提升武器装备妥善率和加速重型装备迭代的计划,但至今仍未付诸落实。按照绝对数额计算,2011年之后德国国防预算的平均值仅与上世纪60年代后期相当。亨克分析说:“增加武器装备的采购开支在战后的德国是一个重大政治问题,每一次装备迭代在德国乃至整个欧盟内部都会引发高度舆论关注,继而衍生出关于‘德国是否会再度走向战争’的辩论。而在‘北约’内部的任务分工中,德国被分配到的又是长期成本较高的坦克、步兵、后勤补给等部门。对政治家来说,既然美国的核保护伞与驻军依然留在德国领土上,最安全的做法无疑是专注于更安全的国际贸易,把防务问题留给其他更有兴趣的国家。”管理失能同样是一个严重问题:1998年至今,德国已经更换了8任国防部长,其中3人因个人丑闻和阿富汗战争而下台。现任欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)是唯一一位任职时间长达5年半的稳定领导者;但在她2019年7月离任之前,联邦国防军依然在缩减坦克营的数量,七国联合研发的A400M型运输机更是反复曝出质量问题。

2011年,处在财政紧缩压力之下的默克尔政府决定暂停1956年开始实行的男性义务兵役制,并对军事基地的数量和一线部队的总人数做出严格限制。尽管在2014年克里米亚危机之后,德国国防部曾经公布了一系列提升武器装备妥善率和加速重型装备迭代的计划,但至今仍未付诸落实。按照绝对数额计算,2011年之后德国国防预算的平均值仅与上世纪60年代后期相当。亨克分析说:“增加武器装备的采购开支在战后的德国是一个重大政治问题,每一次装备迭代在德国乃至整个欧盟内部都会引发高度舆论关注,继而衍生出关于‘德国是否会再度走向战争’的辩论。而在‘北约’内部的任务分工中,德国被分配到的又是长期成本较高的坦克、步兵、后勤补给等部门。对政治家来说,既然美国的核保护伞与驻军依然留在德国领土上,最安全的做法无疑是专注于更安全的国际贸易,把防务问题留给其他更有兴趣的国家。”管理失能同样是一个严重问题:1998年至今,德国已经更换了8任国防部长,其中3人因个人丑闻和阿富汗战争而下台。现任欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)是唯一一位任职时间长达5年半的稳定领导者;但在她2019年7月离任之前,联邦国防军依然在缩减坦克营的数量,七国联合研发的A400M型运输机更是反复曝出质量问题。

对柏林来说,安全形势的骤然紧张还带来了另一个问题:提升自卫能力之后的德国,需要如何处理和“北约”领袖美国之间的关系?社民党国会议员、防务问题专家马库斯·法伯(Marcus Faber)已经公开提议立即向美国采购F-35系列多用途战斗机、CH-53K型运输直升机等紧缺装备,这对历来提倡欧洲自研核心武器装备的德国无疑是一种颠覆。而在这方面,东欧国家已经走在了前头——4月5日,长期扮演着德制坦克重要外销市场角色的波兰突然宣布从美国订购250辆M1A2 SEPv3型主战坦克,包含支援设备和弹药、维护服务在内的订单总金额高达47.5亿美元。雅罗斯瓦夫·卡钦斯基在4月3日接受采访时更是呼吁拜登把驻扎在欧洲的美军总人数增加到15万,其中在波罗的海三国和波兰部署5万人,“我们也不拒绝驻波美军配备核武器”。

对柏林来说,安全形势的骤然紧张还带来了另一个问题:提升自卫能力之后的德国,需要如何处理和“北约”领袖美国之间的关系?社民党国会议员、防务问题专家马库斯·法伯(Marcus Faber)已经公开提议立即向美国采购F-35系列多用途战斗机、CH-53K型运输直升机等紧缺装备,这对历来提倡欧洲自研核心武器装备的德国无疑是一种颠覆。而在这方面,东欧国家已经走在了前头——4月5日,长期扮演着德制坦克重要外销市场角色的波兰突然宣布从美国订购250辆M1A2 SEPv3型主战坦克,包含支援设备和弹药、维护服务在内的订单总金额高达47.5亿美元。雅罗斯瓦夫·卡钦斯基在4月3日接受采访时更是呼吁拜登把驻扎在欧洲的美军总人数增加到15万,其中在波罗的海三国和波兰部署5万人,“我们也不拒绝驻波美军配备核武器”。

对64岁的奥拉夫·朔尔茨来说,这一切都是他不得不严肃正视的政治“负债”。赫尔穆特·科尔可以用财政援助以及裁军打消邻国对两德统一的戒心,默克尔可以用财政纪律“大棒”以及预算转移这道“甜点”安抚愤懑的东南欧国家,而他则需要接过一切或好或坏的遗产,并在21世纪初欧盟面临的最大危机面前做出决断。

长期以来,德国和欧盟都习惯了用“太未来”的乐观主义消除人们对“太过去”的能源、国防、民族主义等旧式政治问题的担忧,但在今天,历史已经开始实施它的报复。或许只有蒂莫西·加顿·艾什依然保留着几十年如一日的理想主义心态,他在邮件中告诉本刊:“重建乌克兰的成本将是极度高昂的,单是冲突造成的直接损失就超过1500亿美元。但欧盟需要乌克兰,需要以乌克兰和摩尔多瓦为代表的第二次东扩,以在一个中、美、俄三国各自活跃的世界里捍卫欧洲独特的利益和价值观。当然,欧盟也需要改革,需要避免第一次东扩带来的那些负面影响再现。”6月10日,一个代表了新趋势的变化已经在布鲁塞尔发生:欧洲议会以355票赞成、154票反对、48票弃权的表决结果通过了一项决议,要求欧洲理事会启动修订欧盟条约的程序,包括将目前欧盟议事规则中“各成员国一致同意才可做出决定”的条款改为“少数服从多数”。倘若这项改革得以成形,类似匈牙利或者波兰那样以一国之力否决集体行动的记录将彻底成为往事,欧盟的决策流程将变得更加简洁和坚决。

但在包含有无数多样性和差异性的欧洲,历史迟早还会以其他出人意料的方式展示它的力量。毕竟,按照前《华尔街日报》资深记者马克·钱皮恩的说法,波兰最重要的政治家之一雅罗斯瓦夫·卡钦斯基是一位不使用电脑和互联网、60岁才开设了第一个银行账户的“现代古典人”,如今大谈“匈牙利民族性”、与布鲁塞尔积怨甚深的奥尔班·维克托则曾是1988年政治转型的积极参与者以及“冷战”后匈牙利的第一代“海归”学者。正是个人与集体的历史促成他们成为欧盟的一分子,也是“太过去的”一切使得他们和欧盟那些“太未来的”愿景格格不入。而现实往往游走于过去和未来之间,并有着自我校正的能力:属于欧盟的故事,还远远没有结束。 欧洲