工业4.0:德国产业迭代的理想与现实

作者:刘怡 作为过去20多年里欧洲汽车市场占有率始终高居第一的制造商,大众集团(Volkswagen AG)在某些方面更像是一支军队或者一个国家。比如它在下萨克森州沃尔夫斯堡市(Wolfsburg)的旗舰工厂,厂区总面积几乎与著名的袖珍国家摩纳哥公国相当,日均产能可以达到3000辆。这座工厂也是汽车产业与德国的国家命运直接相连的一个缩影——1937年,第三帝国政权的官方工会组织“德意志劳工阵线”在这里从无到有地建造起一座工业城,专门生产小型家用轿车,以兑现执政者“使普通民众也有能力购置私家车”的承诺。工厂的地基选在古老的法勒斯莱本村附近,最初的全名叫作“法勒斯莱本‘力量来自欢乐’(这是劳工阵线最著名的宣传口号)汽车城”,1938年以其为基础设立了新的沃尔夫斯堡市。从这个意义上说,若无大众工厂,便不会有沃尔夫斯堡这座城市。在这里量产的第一型轿车便是大名鼎鼎的“甲壳虫”,66年间累计制造了2152.95万辆。

作为过去20多年里欧洲汽车市场占有率始终高居第一的制造商,大众集团(Volkswagen AG)在某些方面更像是一支军队或者一个国家。比如它在下萨克森州沃尔夫斯堡市(Wolfsburg)的旗舰工厂,厂区总面积几乎与著名的袖珍国家摩纳哥公国相当,日均产能可以达到3000辆。这座工厂也是汽车产业与德国的国家命运直接相连的一个缩影——1937年,第三帝国政权的官方工会组织“德意志劳工阵线”在这里从无到有地建造起一座工业城,专门生产小型家用轿车,以兑现执政者“使普通民众也有能力购置私家车”的承诺。工厂的地基选在古老的法勒斯莱本村附近,最初的全名叫作“法勒斯莱本‘力量来自欢乐’(这是劳工阵线最著名的宣传口号)汽车城”,1938年以其为基础设立了新的沃尔夫斯堡市。从这个意义上说,若无大众工厂,便不会有沃尔夫斯堡这座城市。在这里量产的第一型轿车便是大名鼎鼎的“甲壳虫”,66年间累计制造了2152.95万辆。

调查记者出身、近距离观察过20多个国家产业内幕的专栏作家马修·坎贝尔(Matthew Campbell)依然能回忆起他第一次造访沃尔夫斯堡时内心的震撼:“整整66万人都是大众公司的雇员,光是燃煤火电厂就有两家。超市售卖的各种香肠包装上都带有大众汽车的logo,它们是由公司自己开设的香肠加工厂生产的,还有3400名厨师和服务人员专门负责供应全体员工的一日三餐。”尽管在2022年的今天,大众汽车的装配线和零部件工厂已经辐射到27个国家,在150多个国家和地区拥有销售网点,沃尔夫斯堡工厂依然是全公司规模最大也是最重要的生产基地。奥迪、大众、保时捷等12个品牌的整车以及零部件在这里源源不断地生产出来,经由集装箱发往世界各地。2020年时,公司同时生产355个车型,市值在全球主要企业中排名第七。

然而,就是这样一家销售量连续多年稳居全球前两位(与日本丰田公司处于拉锯状态)的行业巨头,在2015年曾经遭遇了一场生死攸关的信任危机。当年9月18日,美国国家环保局(EPA)公布了一项耸人听闻的调查结果:长期以来,大众公司系统地在其制造和销售的柴油动力汽车的发动机控制器中置入专用软件代码,以恶意欺骗的方式规避美国的尾气排放标准“红线”。当软件检测到排放测量装置正在工作时,即会自动做出调节,使尾气中的二氧化碳和氮氧化物指标暂时降到美国环保标准之内。而在正常行驶情况下,车辆尾气中的氮氧化物排放水平会达到测试值的35~40倍。消息传出后的几天内,大众集团的股价就下跌了1/3。

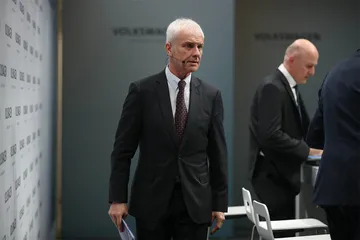

对2007年开始担任大众集团CEO的马丁·文德恩(Martin Winterkorn)来说,尾气排放丑闻是对他一贯坚持的“微创新”理念的毁灭性打击。这位拥有30多年从业经验的冶金学博士历来有完美主义者之名;在丰田、现代等亚洲竞争者陆续推出油电混动以及纯电动车型的同时,文德恩剑走偏锋地决定“押宝”柴油车——按照大众公司此前的宣传,柴油车尾气中的碳排放量低于同等级的汽油车,足以应对欧盟和美国的新环保标准,继续生产柴油车也不必对现有厂房做伤筋动骨的改造。坎贝尔告诉本刊:“文德恩的思路符合德国大企业拒斥伤筋动骨的破坏性创新的传统,而且可以维持稳定的利润率。一般人当然想不到这当中存在舞弊和欺骗。”

文德恩最终在当年9月23日辞去了CEO的职务,并向公司做出了1000万欧元的个人赔偿。前一天,他最终承认大众集团已经售出了1100万辆内置“欺骗”代码的柴油车,而公司在召回涉事车辆以及应对法律诉讼的过程中最终蒙受了300亿美元的损失。这位前汽车业风云人物如今依然挂在美国环保局的通缉名单上。丑闻甚至惊动了时任德国总理默克尔:这位素有“德国头号汽车推销员”之称的政治家为了避免风波进一步扩大,专门组织全德汽车制造商代表以及地方市政领导人召开了两次“柴油峰会”,确保德国各州不会效仿美国基于烟雾排放标准要求大众禁售现有主要柴油车型。在“尾气门”涉及的德国本地法律诉讼中,联邦政府还裁定大众集团不必参照美国的先例回购所有涉事车辆并给予补偿,而只需对800万辆售出车辆进行回收改装,从而大大减少了财务损失。即便如此,柴油汽车在德国在售新车中所占的比例还是很快从1/2下降到了1/3。

接替文德恩收拾残局的是保时捷前CEO马蒂亚斯·穆勒(Matthias Müller)。他在上任的第一年被迫裁撤了3万名员工,并停产“辉腾”等多个市场反响不佳的车型,以应对前一年财政报表上13.61亿欧元的净亏损。在穆勒的建议下,2017年底,大众集团最终启动了一项全行业规模最大的电动化计划,承诺到2030年为止,斥资200亿欧元为每款在售车型开发纯电池驱动或者油电混动版本,并在2025年之前占领全球电动汽车市场1/4的份额。项目启动的前半年,大众集团已经在汽车电池供应链环节投入了480亿欧元,计划到2022年底为止,可以在全球16家工厂批量生产纯电动汽车,并在2030年之前建成6家位于欧洲的汽车电池工厂。

接替文德恩收拾残局的是保时捷前CEO马蒂亚斯·穆勒(Matthias Müller)。他在上任的第一年被迫裁撤了3万名员工,并停产“辉腾”等多个市场反响不佳的车型,以应对前一年财政报表上13.61亿欧元的净亏损。在穆勒的建议下,2017年底,大众集团最终启动了一项全行业规模最大的电动化计划,承诺到2030年为止,斥资200亿欧元为每款在售车型开发纯电池驱动或者油电混动版本,并在2025年之前占领全球电动汽车市场1/4的份额。项目启动的前半年,大众集团已经在汽车电池供应链环节投入了480亿欧元,计划到2022年底为止,可以在全球16家工厂批量生产纯电动汽车,并在2030年之前建成6家位于欧洲的汽车电池工厂。

托庇于中国市场的强劲表现,到2018年初,大众集团的利润和股价已经基本恢复到丑闻之前的水平。但它所代表的动力转型方向,已经是大势所趋:就在大众被迫放弃柴油车战略的同时,另一家德国老牌车企戴姆勒(从2022年起更名为梅赛德斯-奔驰集团)也和中国车企比亚迪合作推出了新能源品牌“腾势”,并陆续开发了4种新车型。不过和早早下注电动车市场的美国车企特斯拉相比,德国企业“小步快走”的转型策略步伐显然还不够大,在资本市场收获的反响也较为平淡。从2020年春天开始,特斯拉市值一路飙升,最终突破了1万亿美元,相当于德国三大造车巨头大众、梅赛德斯-奔驰以及宝马市值之和的3.8倍,差距之大可谓悬殊。

德国最大的政策智库之一慕尼黑IFO经济研究所在2021年夏天发布了一份《2030年德国汽车工业前瞻》,基调阴沉地指出:电动汽车异军突起,特别是锂电池生产集中于中国等亚洲国家的新趋势,给德国本土制造业带来的颠覆是决定性的。随着传统燃油车市场逐渐萎缩,数百家为德系三大车企提供变速器、气缸活塞和排气管的本地供应链企业将迅速走向消亡。这意味着到2030年,服务于汽车工业的德国工人的总数将从巅峰期的84万人(2020年)滑落到60万人以下,超过20万人面临失业的风险。剩余的50多万人也将不得不接受收入显著下滑的现实:倘若德系车企最终也选择“纯电动化”,他们传统的机械工业优势将变得毫无价值。

德国联邦外贸与投资署汽车事务专家斯特凡·迪比通托(Stefan Di Bitonto)在2021年底的一次访谈中曾经承认:“长期以来,德国车企并没有在本土孵化完整的锂电池生产供应链,联邦政府对电动汽车购买者提供的补贴也只限于税前价格4万欧元以下的型号,因此电动汽车保有量的增速并不快。”而在长期关注德国产业转型的独立分析师克里斯·赖特尔(Chris Reiter)看来,情况甚至更加严重。他告诉本刊:“整个20世纪,德国在加工金属制造各种机械方面无疑属于全球第一梯队;但到了21世纪,它拥抱数字世界的速度太慢了。”

网络测速企业SpeedTest在今年4月公布的统计数据显示,德国互联网平均带宽在整个欧洲范围内严重落后于丹麦、西班牙、罗马尼亚等第一梯队,甚至也不及经济发展水平尚不在同一档次的波兰以及波罗的海三国,仅仅稍微超过捷克和意大利。这意味着整个德国经济系统处理数据和传递信息的能力已经相当滞后。而欧洲统计局2021年秋天公布的就业数据显示,德国劳动力市场中只有4.9%属于高科技含量的工种,这一占比已经被北欧国家和瑞士、荷兰彻底抛开。而德国制造业中有超过1/3从未经历数字化转型。赖特尔不禁忧心忡忡地发问:“我们刚刚告别了一位科学家出身的总理,但她可曾为这个国家的前沿科技留下过什么吗?”

卡尔-海因茨·布特纳(Karl-Heinz Büttner)博士的秘书发来的简介照片,乍一看像是一位成功的会计师:在上世纪90年代风格的办公桌前,微微谢顶的博士一头白色短发,笑容可掬。但只需稍微求助搜索引擎,便可以找到他身着蓝色防静电工作服,陪同前总理默克尔视察西门子安贝格工厂的照片——担任西门子股份有限公司(Siemens AG)数字化工厂技术集团副总裁的布特纳,是这家老牌制造业巨头推进“工业4.0”转型的主要负责人。他曾在天津的西门子电气传动分公司工作过5年,日后又主持了成都西门子数字化工厂的建设。

卡尔-海因茨·布特纳(Karl-Heinz Büttner)博士的秘书发来的简介照片,乍一看像是一位成功的会计师:在上世纪90年代风格的办公桌前,微微谢顶的博士一头白色短发,笑容可掬。但只需稍微求助搜索引擎,便可以找到他身着蓝色防静电工作服,陪同前总理默克尔视察西门子安贝格工厂的照片——担任西门子股份有限公司(Siemens AG)数字化工厂技术集团副总裁的布特纳,是这家老牌制造业巨头推进“工业4.0”转型的主要负责人。他曾在天津的西门子电气传动分公司工作过5年,日后又主持了成都西门子数字化工厂的建设。

所谓“工业4.0”(Industrie 4.0),是德国联邦经济及科技部在2011年汉诺威工业博览会上率先提出的一个概念,两年后被纳入联邦政府的《高新技术战略2020》备忘录升格为国家战略,自此声名鹊起。概而言之,针对本土人口日渐老龄化、传统制造业竞争优势逐渐缩水的现实,德国政府设想利用物联网框架、大数据和虚实整合系统(Cyber-Physical System)的结合,使制造业设备实现高度智能化与生产自主化,可以在无需大量人工的情况下自行从事生产。2013年汉诺威博览会上展出的一组三台汽车组装机械臂,便是这一概念的应用成果:这三台机械臂彼此具备信息沟通和协作的能力,操作人员把任务添加到生产线上,机械臂便会依据不同的角色自行分配工作,并实时交换进度信息,从而实现生产过程的智能化,进而缩短总的工作用时。

61岁的乌尔里希·森德勒(Ulrich Sendler)拥有海尔布隆大学精密仪器硕士学位,是德国最早从事“工业4.0”概念普及的管理学研究者,也是畅销书《工业4.0:使用SysLM掌握工业复杂性》的作者。他通过邮件告诉本刊:“严格说来,工业4.0远不只是高度自动化的生产,或者通过大规模使用机器人来实现工厂无人化。它涉及一件工业产品从开发、生产、销售直到服务的整个流程,是一种全寿命周期管理与服务(SysLM),而且是整合,不是组合。”在今天的德国,传统自动化作业效率的提升使得大众、宝马等造车企业的整车组装时间可以缩短到1分钟以内,但森德勒认为,其中还大有提升空间:“如果仅仅只倡导制造环节的自动化,研发部门的信息流不进入工厂,后期的销售和服务信息也无法及时反馈,那么终究只是零敲碎打式的改良。真正重要的是破除目前各个环节的信息孤岛状态,使产品从设计到使用每个环节的数据都可以实时联网互通,并由生产者进行监测和分析,这样才能优化整个价值链。从研发到售后,完全可以串在同一根服务链条上。”

由北莱茵-威斯特伐利亚州170多家机械设备加工商发起的it’s OWL(东威斯特伐利亚-利珀信息科技系统)网络,被森德勒视为中小企业同步参与“工业4.0”转型的成功范例。他介绍说:“这些中小企业缺乏大公司的独立科研能力和预算投入,但它们依托大学和管理学研究机构,同样发起了一系列长期项目。作为供应链厂商,位于上游的加工商可以自行分析西门子、ABB、SAP等下游大企业提供的解决方案的优劣,对其进行拆解,再通过软件把不同公司的模块串接到一起,出售给其他企业。这样一来,上游不仅仅是实物供货商,还可以出售进一步的方案和服务,这和谷歌、亚马逊等头部互联网企业利用大数据来盈利的模式已经很接近了。”

不过,在初始试验阶段,“工业4.0”模式的优势还是首先反映在生产环节。这方面的代表作是布特纳的团队一手打造的安贝格智能工厂,位于巴伐利亚州东部的乡间。“你绝对想象不到,拥有30多万名员工的西门子公司,有相当高比例的利润是在这个居民不到4万人的小镇上创造的,”布特纳介绍说,“而我们的整个厂房只有三栋楼,车间总面积1万平方米,员工数量大约1000人。这可能是整个欧洲最智能化的生产基地。”

实地探访过安贝格工厂的中国台湾资深媒体人黄亦筠,拍摄了智能生产线运转的视频画面:正在组装的是金属加工设备上所用的控制器,订货方包括巴斯夫、拜耳、梅赛德斯-奔驰等德国知名企业。操作员首先将不同类型、不同尺寸产品的规格、工序、原材料等数据提前输入到中央控制系统中,一系列机器便自动开始高速运转,持续组装出性能各异的最终产品。每一道工序,从焊接、装配到包装、运输,都会以大数据的形式储存在智能芯片内,形成“电子条形码”。“每一年,安贝格工厂要用掉30亿颗大大小小的零件,光是机床和零件每天都会产生5000万条数据,这是人工完全无法处理的。”布特纳介绍说,“但如果用机器来处理,不仅速度更快,而且更不容易出错。因为新一代生产线具备学习能力,能根据输入的原材料数据自行判断使用的工艺,电子条形码则确保了一旦出现问题,可以及时查找漏洞所在。”过去,生产线的修正和校准需要占用宝贵的休息时间;现在,只须一分钟左右,机器会自动校准完毕,全厂只有1/4的工序还需要人工干预操作。

升格为“工业4.0”模式之后,安贝格工厂的产能在不到一年里就提高了8倍。“过去要实现8倍增长,就必须多盖8间厂房或者增加8条生产线,而我们在人手和厂房都没有增加的情况下就做到了。”布特纳的口气里满是骄傲,“从接单到生产完成,最快只需不到24小时,完工后立即通过物流发出,把备料和库存压缩到了最低限度,良品率更是高达99.9988%。”尤其令他感到满意的是,机器并没有夺走本地工人的工作岗位——“智能工厂建成之后,我们基本没有裁减员工。但他们的角色不再是忙碌的流水线组装工,而是大数据的记录和检测者。”西门子公司定期对工人进行技能培训,使他们可以更充分地利用每天产生的5000万条生产数据,让生产效率变得更高。“下一步我们希望能让机器具备自主的信息交互能力,达到真正的高度智能化。”

升格为“工业4.0”模式之后,安贝格工厂的产能在不到一年里就提高了8倍。“过去要实现8倍增长,就必须多盖8间厂房或者增加8条生产线,而我们在人手和厂房都没有增加的情况下就做到了。”布特纳的口气里满是骄傲,“从接单到生产完成,最快只需不到24小时,完工后立即通过物流发出,把备料和库存压缩到了最低限度,良品率更是高达99.9988%。”尤其令他感到满意的是,机器并没有夺走本地工人的工作岗位——“智能工厂建成之后,我们基本没有裁减员工。但他们的角色不再是忙碌的流水线组装工,而是大数据的记录和检测者。”西门子公司定期对工人进行技能培训,使他们可以更充分地利用每天产生的5000万条生产数据,让生产效率变得更高。“下一步我们希望能让机器具备自主的信息交互能力,达到真正的高度智能化。”

而这种还带有些许神秘色彩的智能工厂,已经进入了和德国存在密切经贸往来的中国。2013年9月,占地逾3.5万平方米的西门子成都智能工厂正式投入运转,它同样出自布特纳的手笔,而员工数量缩减到了更少的350余人。空旷的厂房内,一排排灰蓝色柜子、一台台平板计算机屏幕上,上万笔闪烁着红色和绿色的数字快速滑过。和安贝格厂一样,成都工厂从研发、生产、订单管理、供货商管理一直到物流,整条流程链齐齐连成一线。每分钟都能生产出一件精密电子产品,每个零部件都拥有自己的“电子条形码”,可以让设备自主识别,继而选择下一步工序。而布特纳的夙愿,是以目前的两座样板工厂为基础,进一步整合MES(生产执行系统)、PLM(产品生命周期管理)、TIA(完全集成自动化)等软硬件套装,将客户从工程、营运到服务集成串联起来。这也是德国大企业在“工业4.0”领域的雄心:把现有的制造业优势进一步延伸到产品的上下游。

布特纳把“工业4.0”的下一阶段希望寄托在对大数据的分析和使用上,认为这承载了从“出售产品”到“提供服务”的关键性角色转换。但恰恰在这一点上,德国的表现并不令人放心——作为信息化时代的一项决定性基础设施,互联网在整个欧盟范围内都处于发展低迷的状态,数据处理和反馈能力更是令人担忧。全球市场调研公司欧睿国际(Euromonitor International)公布的统计数据显示,2020年德国人花在电子商务方面的平均支出(含购物和服务)只有813美元,这一额度刚刚超过美国的一半,而更萧条的西班牙则只有275美元。整个欧盟成员国范围内,雇员数量低于250人的中小企业只有17%开通了在线售卖业务,相当一部分还是受到新冠肺炎“大流行”封锁措施刺激的结果。而小微企业的活力恰恰是整个欧洲经济的风向标:不同于美国,注册在欧盟成员国领土上的企业有93%是员工数量低于9人的小微企业,他们的被动正是欧洲日益老化的缩影。

布特纳把“工业4.0”的下一阶段希望寄托在对大数据的分析和使用上,认为这承载了从“出售产品”到“提供服务”的关键性角色转换。但恰恰在这一点上,德国的表现并不令人放心——作为信息化时代的一项决定性基础设施,互联网在整个欧盟范围内都处于发展低迷的状态,数据处理和反馈能力更是令人担忧。全球市场调研公司欧睿国际(Euromonitor International)公布的统计数据显示,2020年德国人花在电子商务方面的平均支出(含购物和服务)只有813美元,这一额度刚刚超过美国的一半,而更萧条的西班牙则只有275美元。整个欧盟成员国范围内,雇员数量低于250人的中小企业只有17%开通了在线售卖业务,相当一部分还是受到新冠肺炎“大流行”封锁措施刺激的结果。而小微企业的活力恰恰是整个欧洲经济的风向标:不同于美国,注册在欧盟成员国领土上的企业有93%是员工数量低于9人的小微企业,他们的被动正是欧洲日益老化的缩影。

在2021年5月的一次采访中,欧洲央行副行长路易斯·德·金多斯(Luis de Guindos)曾经大声疾呼:“增加企业的数字化投资是提升竞争力的必要手段。”欧洲央行在2020年公布的7500亿欧元救市基金计划中,即包含有投资人工智能、云存储基础设施以及5G网络的内容。但对许多德国人来说,网络支付始终是一种安全系数堪忧的选择,因为就在2020年6月,该国知名度最高的在线支付服务商Wirecard AG突然宣布了“爆雷”。

1999年发迹于柏林的Wirecard,最初只是一家为网络赌场和在线成人网站提供支付服务的小平台。2002年,奥地利IT企业家马库斯·布劳恩(Markus Braun)买下了公司控股权,自此开始了一番令人眼花缭乱的运作。在他的操盘下,Wirecard不仅在法兰克福证交所成功借壳上市,更在亚洲和美洲多个国家开展了数额惊人的并购业务,因此被视为“德国也能孵化互联网企业”的成功范例。到2019年初为止,Wirecard一直名列仅有30只蓝筹股的德国DAX股票指数榜单(挤掉了全德第二大银行德国商业银行),与软件业巨头SAP以及芯片制造公司英飞凌合称“德国科技蓝筹股三巨头”,甚至传出了该公司有意收购保险业巨头安联的利好消息。

然而,就在2019年1月,英国《金融时报》曝出消息称:有可靠消息显示,Wirecard位于新加坡的亚洲分公司长期以来都在伪造利润和市占率数字,公司股价随即发生剧烈波动,一度跌至2018年水平的10%。次年6月,审计部门最终证实:Wirecard董事会宣称的“存放在两家菲律宾银行”的19亿欧元现金(占到公司账面现金数量的4/5)根本就不存在,布劳恩随后被慕尼黑警方逮捕,拥有5800名员工的Wirecard则顺势进入了破产程序。该公司累计欠下的债务最后被证实高达32亿欧元,布劳恩因此面临最高可达15年的刑期。

Wirecard丑闻爆发时,担任德国财政部长的正是今天的总理奥拉夫·朔尔茨。德国舆论对他进行了极不客气的批评,一再质问:何以一家长期从事金融欺诈的企业竟能在监管部门的眼皮底下招摇过市?一度有意收购该公司的德意志银行是否早已察觉了背后的真相?为该公司提供高达20亿欧元的运营融资的德国商业银行等15家金融机构有没有进行足够专业的调查?如此离谱的骗局,竟然发生在欧洲最大经济体的中心,正是德国对互联网行业“水土不服”的写照。而真正的全球互联网巨头谷歌却在欧洲面临反垄断诉讼,举步维艰。

德国并不缺乏转型成功的传统企业:总部位于巴伐利亚州黑措根奥拉赫的老字号轴承制造企业舍弗勒集团(Schaeffler Group)就通过收购自己过去的下游订货商Elmotec Statomat,打开了杀入电动汽车业“蓝海”的大门。不过,和许多德国同行一样,舍弗勒尽管已经公开上市,依然是一家管理层由家族成员世袭、主要面向出口市场、与互联网相当疏离的“老”公司。对德国传统的机械制造行业能否继续在下一个十年保持繁荣,公司负责人并没有足够的信心。德国也不缺乏年轻劳动力——无论是默克尔时代主动接纳中东难民的举动,还是德国本身较有吸引力的薪资标准,都使得其传统的制造业不缺乏跃跃欲试的年轻劳工。唯一的问题在于:倘若中国这个德国商品的最大进口国购买欲趋向饱和,或者不再需要德国的燃油汽车,柏林又将何去何从?

在欧洲,德国的最特殊之处在于:它既是欧盟成员国内部最重要的商品和服务出口者,同时又扮演着欧洲以外广阔新兴市场开拓者的角色。在希腊、西班牙等南欧国家遭受2008~2009年全球经济危机沉重打击、消费能力显著下滑的背景下,德国开始更多地向美国和中国出口汽车、机电设备、化工产品等高附加值商品,同时却要求南欧各国实行严格的紧缩政策。尽管德国的一部分进账最终以财政转移支付的方式“返还”到了这些国家手中,但负债国家高失业率、低增长的萧条周期却被人为拉长了。诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼就认为,德国主导下的长期紧缩政策是南欧国家失业率剧增的“加速器”,而这反过来也影响了东南欧采购德国商品的能力。朔尔茨能否在严格的财政纪律和贸易顺差的增长方面找到新的平衡点,会是一个大问题。

许多年前,亨利·基辛格在回忆起他的出生地、“可怜的德国”时,有过一句著名的评价:“它对欧洲来说太大,对世界来说又太小。”这正是今天德国产业转型面临的困境的根源。德国只是德国,但欧盟期待它承担的角色远远大于一个普通民族国家:在21世纪第三个十年,留给德国固守传统、拒绝变化的时间已经不多了。 德国欧洲工业