《推销员之死》:80年代与“洋戏土演”

作者:张星云 1983年3月20日,美国剧作家阿瑟·米勒到达北京,亲自执导北京人民艺术剧院的演员排演自己的名作《推销员之死》。这在国内外戏剧界都算是大事。《推销员之死》自1949年问世后,34年里,在美国演出超过700场,并先后在40多个国家上演,但此前阿瑟·米勒很少导演自己的戏,更别说是在当时对于西方人而言还近于神秘的北京演出了。

1983年3月20日,美国剧作家阿瑟·米勒到达北京,亲自执导北京人民艺术剧院的演员排演自己的名作《推销员之死》。这在国内外戏剧界都算是大事。《推销员之死》自1949年问世后,34年里,在美国演出超过700场,并先后在40多个国家上演,但此前阿瑟·米勒很少导演自己的戏,更别说是在当时对于西方人而言还近于神秘的北京演出了。

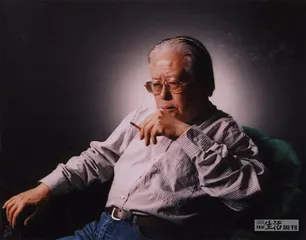

英达向本刊回忆说,这一切要从1978年说起。当年阿瑟·米勒作为普通游客来到刚刚开放的中国,在对外友协工作的一位朋友告诉英若诚,阿瑟·米勒的名字出现在了一个旅游团当中。此时英若诚的工作身份虽在外文出版社,但老被原单位人艺借用,恢复了和戏剧的密切关联。1949年英若诚在清华大学上学时,就在图书馆看到过刚发表没多久的《推销员之死》英文剧本,他作为清华骆驼剧团的团长,当时想过翻译并排演这部戏,可惜后来一直没有实现。在英达的童年记忆里,父亲英若诚给他讲各种外国大剧作家,尤金·奥尼尔、田纳西·威廉斯,尤其是阿瑟·米勒。因此,当得知阿瑟·米勒来北京旅游之后,英若诚便带着人艺院长曹禺一起去宾馆拜访米勒,邀请他去看当时人艺正在上演的《蔡文姬》。英若诚能说一口流利的英语,很快便与米勒建立了友谊。

米勒回国后,英若诚一直与他保持联系。1980年和1982年,英若诚两次到美国,与米勒反复探讨选一台他的戏由北京人艺演出的可能性。米勒最初建议演《严峻的考验》(后译作《萨勒姆的女巫》),因为他在1978年访华期间听说了太多知识分子的遭遇,英若诚则建议选《推销员之死》。米勒最终被英若诚说服,答应亲自前往北京导演《推销员之死》,但他也提出了两个要求:由英若诚亲自将剧本翻译成中文,以及由英若诚演男主人公威利·洛曼。英达对我说,这出戏对他父亲来说是一次决定命运的机缘,是他第一次演男一号,也是最后一次。

1983年米勒再次抵达北京,此时作为人艺演员的英若诚已经把剧本译完,并完成建组,带着演员们开始熟悉剧本了。英若诚翻译剧本时没有对原作做任何删减,但采用了一种非常聪明的办法。原作故事发生在纽约的布鲁克林,用的是非常市井口语化的英语,译成中文时,英若诚对照着使用了很多北京天桥的口语化语言。英若诚翻译的功力有多厉害?我在采访时问英达,英达表示自己与父亲根本不属于同一水平,无法评价。但从一件事上也许可以看出一二。1979年,美国喜剧演员鲍伯·霍普来北京制作电视节目,并办了一场“脱口秀”,英若诚站在台上同声翻译霍普的笑话段子,把台下的中国观众逗得哈哈大笑,可见其功力。英若诚后来回忆说,米勒完全不懂中文,但在人艺第一次排演《推销员之死》时,他带了一只秒表对整场排演进行了计时,对结果非常满意,因为他发现中文演出与英文演出的时长相同,一分不差。

1983年米勒再次抵达北京,此时作为人艺演员的英若诚已经把剧本译完,并完成建组,带着演员们开始熟悉剧本了。英若诚翻译剧本时没有对原作做任何删减,但采用了一种非常聪明的办法。原作故事发生在纽约的布鲁克林,用的是非常市井口语化的英语,译成中文时,英若诚对照着使用了很多北京天桥的口语化语言。英若诚翻译的功力有多厉害?我在采访时问英达,英达表示自己与父亲根本不属于同一水平,无法评价。但从一件事上也许可以看出一二。1979年,美国喜剧演员鲍伯·霍普来北京制作电视节目,并办了一场“脱口秀”,英若诚站在台上同声翻译霍普的笑话段子,把台下的中国观众逗得哈哈大笑,可见其功力。英若诚后来回忆说,米勒完全不懂中文,但在人艺第一次排演《推销员之死》时,他带了一只秒表对整场排演进行了计时,对结果非常满意,因为他发现中文演出与英文演出的时长相同,一分不差。

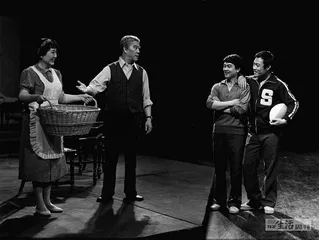

作为新中国历史上演出的第一部美国戏剧,又是一部现实主义戏剧,剧组面临的首要问题是妆发。此时的化妆组已经准备好了各种款式长短不一的假发,从金色到红色再到灰色,米勒说:“坚决不要尝试扮演美国人,使这出戏像极美国式的办法就是让它中国化。”他坚决反对给演员戴假发、贴假鼻子或者化浓妆,他告诉演员们:“如果以文化层面的简单模仿来处理,这出戏肯定不会成功,结果会是一场灾难。要是你们真正地进入了角色,那么表面上的那点风土人情味也就迎刃而解了。”

英若诚后来在自传里也认可这种表演方式,他说演这部戏最理想的效果就是:“开场五分钟以后,观众已经不再注意演员的模样和种族背景,即使演员们长得不像美国人,此时的观众已完全投入,看到的就是美国人的状态。”米勒将演员们的角色设定为一家住在纽约布鲁克林的第二代华侨移民,英若诚说:“当时我们认为他在开玩笑。1983年,我们谁也想象不出布鲁克林的中国家庭,只能靠瞎猜。”

道具是更难的问题。《推销员之死》这部戏描写的是当代美国普通家庭里的日常生活,但戏里出现的道具,在当时的北京很难找到。英达记得,当时父亲为了演戏,把家里的很多“洋玩意”,比如咖啡壶、牛仔帽都带到了剧组。“按照剧院的规矩,一部戏演完之后,所有道具都会入库,我们家那些东西就入了剧院的道具库,后来我妈说,怎么排个戏自己家还得搭东西,我父亲说这不是很自然嘛!”

老一辈艺术家顾威当时也在剧组里,他向我回忆说,自己那会儿43岁,此前从没见过冰箱,也没见过煤气管,但这两样在《推销员之死》里都是核心道具,冰箱在家庭政治空间中地位关键,很多对话都是围绕冰箱发生的,而煤气管,则是对主人公威利·洛曼想要自杀的一种隐喻。排练时,顾威上舞台一看:哦,原来冰箱有这么大。

这是一部非常现实主义的戏剧,米勒对此也一丝不苟,所有道具都要符合那个时代。顾威记得戏里需要两只大提箱,剧组找来那个时代的旧提箱,但只有一只,于是道具组的师傅就用纸糊出来另一只。“当时人艺道具组师傅的能耐就是什么都能拿纸做,像《茶馆》的大铜壶,也是纸糊的,并且以此为荣,要是道具组出去买现成的,他们会嫌丢人。”顾威告诉我,这些师傅年轻时学过糊扎丧事祭品的手艺。

这是一部非常现实主义的戏剧,米勒对此也一丝不苟,所有道具都要符合那个时代。顾威记得戏里需要两只大提箱,剧组找来那个时代的旧提箱,但只有一只,于是道具组的师傅就用纸糊出来另一只。“当时人艺道具组师傅的能耐就是什么都能拿纸做,像《茶馆》的大铜壶,也是纸糊的,并且以此为荣,要是道具组出去买现成的,他们会嫌丢人。”顾威告诉我,这些师傅年轻时学过糊扎丧事祭品的手艺。

舞台则是完全按照米勒在美国演出时的设计搭建的,两个儿子的卧室在二层,一个梯子从旁边延伸下来,远处能够看到布鲁克林的灰色砖墙。

一切物质基础准备就绪,接下来就是排演了。但在初读剧本时,女主人公琳达的扮演者朱琳问了米勒一个问题:中国既没有推销员,也没有人寿保险,中国观众能理解这部剧吗?谁是威利·洛曼

《推销员之死》是阿瑟·米勒1949年写的剧本。男主人公威利·洛曼是位推销员,他辛苦了一辈子,老来工作却越来越力不从心,最终被老板炒了鱿鱼。看着自己背负的贷款和两个一事无成的儿子,洛曼不断陷入懊悔中,后悔自己当年没有跟着兄长去淘金赚大钱。走投无路之际,绝望的他最终选择了开车制造车祸自杀,这样死后家人就可以领到他的人寿保险赔偿金。

该剧本产生的年代是美国经济空前繁荣的年代,但整个故事充满了对当时社会的批判,评论家们称它为“美国梦的破灭”。出版那年,该剧本便获得普利策奖,这也让阿瑟·米勒逐步成为美国当代现实主义大师,后来更是被推崇为“美国戏剧的良心”。而在人艺排演期间,阿瑟·米勒却忌讳直言主题,朱琳在回忆文章中写,她记得只有一次米勒谈道:“这个戏实际上是讲这个社会制度带来的后果,很多人不能成功,但他们是付出了代价的,因此必须对他们进行关怀。任何事业成功的是少数,不成功的是大多数,对于那些牺牲品,那些小人物,应该同情。人类为了商业化付出了巨大的代价。商品这个东西既给人们带来幸福,又带来灾难,可又是历史发展中必然产生的一种东西。”

米勒在第一次见演员的时候就说:“这个戏的社会意义由全剧去表现了,你们只需要忠实于自己的角色。这样做演员既容易也困难。容易在于只管角色就行了,难则在于一时一刻都不能离开角色。”

在顾威的印象中,米勒没有任何大牌导演的架子,尽管当时《推销员之死》已经在外国上演了30多年,“但米勒很尊重人艺演员的创造,他很懂演员,没有那种非怎么样不可的情况”。这也许就是身兼编剧和导演的优势,米勒不但会为演员们解答剧本问题,还会经常追问演员:中国有这样的事吗?在中国有这样的人吗?

要让中国人理解《推销员之死》这个故事并不难。在米勒来北京之前的一个月,英若诚已经建组,并领着演员们做案头工作。顾威还记得英若诚说:“这个戏,拿咱们中国话说就是写望子成龙。”“望子成龙”四个字,一下把顾威说通了,威利·洛曼这个角色也不再有距离感了。

朱琳当时已经在人艺演过很多年戏了,演过蔡文姬,也演过《雷雨》里的鲁妈,但在建组的第一个月里,依然没有理解威利·洛曼的妻子琳达这个角色。朱琳认为,琳达像鲁妈一样,是个逆来顺受的女人。但米勒来了剧组后告诉朱琳,琳达其实是这个家庭的强者和智囊,如果不是当时的社会条件,她有能力领导一个办公室,她懂得丈夫洛曼的所有痛苦和生活中的危机,并在第一幕著名的“训子”桥段中全都说了出来。剧情中大儿子比夫常年在外地漂泊,为了让大儿子留在身边,琳达把洛曼失业、累垮、多次企图自杀的事情都告诉了大儿子:“他干了36年了,现在老了,老板停发了他的工资,他一跑就是700英里,到了那里谁也不认识他,没人欢迎他,再跑回来,一分钱也赚不到。这时他心里怎么想?他凭什么不自言自语,凭什么?”朱琳这才意识到,米勒实际在借琳达的口,对社会的不公进行控诉和呐喊。

朱琳演得很投入,在排演时演到情绪激动处,泪水横流。米勒叫停排演,找到英若诚,让他小声翻译给朱琳。后来朱琳说,米勒告诉她不要流泪,要让台下的观众流泪,才算是人物塑造成功了。

“好的戏剧就是有这样的力量,无论是演员还是观众,都能被狠狠地击中心底最深的地方。”英达向我回忆说,当时他还在北京大学上学,整天泡在人艺剧院里看《推销员之死》的排练、合成。他模仿父亲在清华的骆驼剧社,也搞了一个北大剧社,并把所有精力都扑在上面,希望以后从事戏剧行业,因此对自己原本的功课,能对付就对付了。有一门无线电课程不及格,需要补考,他又担心自己考不过,就在这个时候他看到了《推销员之死》的段落,洛曼的大儿子比夫上学时尽管在学校打橄榄球很厉害,但因为数学考试不及格,没能考上心爱的弗吉尼亚大学,对后来的人生产生了巨大影响。看完这段,吓得英达认真对待无线电课程考试。

后面还有一段,大儿子比夫放弃了橄榄球,成为碌碌无为的打工人。在一次与父亲洛曼的争吵中,洛曼提起儿子小时候打橄榄球有多优秀,比夫气冲冲地对洛曼说:“我往后不会拿着优胜奖杯回家来,你也别在家里等,死了心吧!”很多年后,英达才明白其中的感受,他儿子打冰球,从小很争气,参加各项比赛,还经常拿到最有价值球员奖,英达就担心自己以后会像洛曼对比夫那样期望过高,于是他决定不再向儿子提更多要求。“他小时候的辉煌,小时候让我那么骄傲,那都是小时候的事,他长大了就要做新的事。”英达对我说。

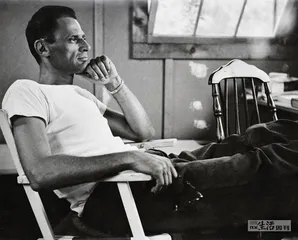

主人公威利·洛曼是最难演的,不仅因为他的台词量大,几乎没有下过台,更因为该剧本身的非现实主义表演手法。洛曼需要不断穿梭于现在与过去、本地与外地、现实与梦境之间,人物身份和处境也在不断变化,从一家之主到社会底层、从好丈夫到偷情者,外表的光鲜成功掩盖着内心的失意酸楚,心理状态与情绪大起大落,甚至很多台词都需要他高喊出来。

此前在美国有不少优秀的演员挑战过这一角色,里·杰·科布演洛曼时甚至把嗓子都喊哑了,所以只演了三个月,他就要求休假,弄得剧组不知如何是好。那个时候,谁都没想到这部戏会让这样一个红得发紫的演员休上几星期的假,所以后来里·杰·科布辞了这个角色,去演西部片里的警长了。

很遗憾,主演洛曼的英若诚并没有留下太多记录这一角色表演经历的文字,但从当时扮演洛曼的B组演员顾威那里可以一窥究竟。英若诚刚刚建组时,阿瑟·米勒还没有到北京,有一天在剧院的院子里,英若诚把顾威拦下来,说他准备排《推销员之死》,他演威利·洛曼,但因为不久之后他要去演电影,所以邀请顾威来演洛曼的B组,也就是英若诚的替补,并对他说:“你好好干,把这个戏拿下来,话剧演出就没挡了。”后来他们在新加坡巡演时,英若诚生病了,顾威接替英若诚演洛曼,这是顾威第一次演男一号,那时他43岁,在人艺算是年轻人。“事实证明,这是一个非常难的角色。”如今82岁的顾威对我回忆说。

顾威印象最深的是在排演时,导演米勒特意不强调舞台的变化,在现实与想象、回忆之间没有立墙,甚至没有明显的提示,唯一的转换开关是一组悠扬的长笛背景音乐,每当长笛一响,就意味着顾威需要迅速进入另一个时空了。“比如说洛曼突然进入20年前的回忆了,那我在形体上也要做处理,要把自己提溜起来,不然观众不会相信这是20年前。我还要演出来他死要面子,但又不能表现出死要面子的状态,这种表演分寸的把握,都需要生活的历练,太年轻的演员很难演出来。”顾威还记得,自己不喝酒,英若诚劝他平时练着喝一点酒,这样可以把洛曼“醉么噔”的状态演出来。

倒数第二幕,是洛曼这个角色的高潮之处。从内心的焦虑到幻想的破灭,到卑微求助时被揶揄嘲弄,不甘人生失败的精神崩溃,再到至死也没放弃“望子成龙”,直至决定以自杀来骗取两万美元人寿保险金,换取可怜的人生价值的最后实现。顾威说,每当演到这一处,都会身心俱疲,整个人真的处于一种濒死的状态。

最后一幕是“安魂”,洛曼已经自杀出车祸去世了,他的妻子琳达、两个儿子,以及邻居来参加他的葬礼。最初英若诚向剧院领导介绍这部戏时,领导们坚决反对这最后一幕,认为这在美国行,但在中国不行,因为主人公已经死了,没什么故事讲了,没有了悬念,他的家人和朋友应该说他是个大好人,然后就拉下大幕结束了,谁会留下来看他的家人朋友在那里谈论这个死人?中国观众需要考虑怎么回家,如果错过了末班公交车就麻烦了,往常很多观众在戏还没结束时就匆匆离场了。

结果是成功的,首演那晚,没人提前离开剧场,没人关心末班公交车,顾威听到观众席不断传来叹息声和哭声,英若诚说:“那掌声是我作为演员从未体验过的,就像是潮水,这是一个演员为之生存的时刻。”阿瑟·米勒在他的回忆录中选了一张英若诚的剧照,称他是“最出色的威利·洛曼”。

不仅仅是《推销员之死》,在整个80年代,北京人艺推出了一大批颇受欢迎的“洋戏”,如《请君入瓮》《贵妇还乡》《屠夫》《洋麻将》《上帝的宠儿》《哗变》。当年在引进、排演这些剧目的过程中,人艺上下还形成了一种共识,并以此发展为一种特别的人艺戏剧风格,即“洋戏土演”,尽管故事都是外国的故事,但演员们不刻意扮演外国人,剧组心照不宣地不戴假头套、不粘假鼻子,在语言上不使用外国腔,而是用更贴近中国化的口语。

不仅仅是《推销员之死》,在整个80年代,北京人艺推出了一大批颇受欢迎的“洋戏”,如《请君入瓮》《贵妇还乡》《屠夫》《洋麻将》《上帝的宠儿》《哗变》。当年在引进、排演这些剧目的过程中,人艺上下还形成了一种共识,并以此发展为一种特别的人艺戏剧风格,即“洋戏土演”,尽管故事都是外国的故事,但演员们不刻意扮演外国人,剧组心照不宣地不戴假头套、不粘假鼻子,在语言上不使用外国腔,而是用更贴近中国化的口语。

这些“洋戏”在当时就被中国观众所接受,后来更是多数成为人艺的经典剧目。顾威说,80年代人艺能够出现这么一大批洋剧,与英若诚的作用密不可分,因为他当时在人艺说话有分量,引进的戏确实是好东西,但此外,还要从当时的大环境去理解。

顾威记得“文革”刚结束时,“10年没演戏了,无论是我们这辈三四十岁的年轻演员,还是上一辈五六十岁的老演员,都觉得自己被耽误了,现在终于能演戏了,大伙儿都跃跃欲试,争着抢着演戏。老同志想演戏,年轻人又觉得自己正当年,这样一来,新一代和老一代就产生了矛盾”。

大家都想演戏,但剧院却没有那么多好剧本。样板戏的热潮刚过去,本来国内就没有多少人写话剧,合格、优秀的剧本更是少之又少。1978年人艺排演了新剧《丹心谱》,老艺术家郑榕、于是之出演,可谓人艺恢复后力推的首部新作,讲的是老中医捍卫周总理抵抗“四人帮”的故事,该剧后来没有再复排。

但对剧院来说,不演出就不能算是剧院,就像欧阳山尊所说的,“一个剧院拉开大幕才是真的”,于是人艺决定选择一些比较方便实现的剧目进行排演。外国剧目往往剧本已经很成熟,台词生动,情节丰富,并且写的是外国的事情,更容易通过审查,可以说是符合剧院几个方面的考虑。

与此同时,中国的国际交流正在增多,眼界也在打开。先是人艺的经典剧目《茶馆》在1980年做了一次欧洲巡演,历时将近两个月,这是北京人艺第一次去欧洲演出。同年,北京人艺新上演了《公正舆论》,这是当时人艺导演方琯德准备作为中国文化代表团成员出访罗马尼亚,在出访前研究罗马尼亚戏剧时发现的,他觉得该剧的表演样式新鲜,向剧院提出来排演,剧院同意了。1984年顾威参演的《流浪艺人》,则是方琯德出访时从罗马尼亚带回来的戏。1982年的《屠夫》同样如此,是作为《茶馆》1980年在德国曼海姆演出的回访剧出现在人艺的舞台上,属于文化交流性质。

《茶馆》的国际巡演还有一个后续,就是让英若诚彻底回归北京人艺了。在“文革”期间,无戏可演的英若诚转到外文出版社工作了好几年,1979年人艺决定复排《茶馆》,当时曹禺病得很重,焦菊隐已经去世,而英若诚从1958年到1979年《茶馆》的每次演出都参加了,剧院意识到没有他的参与,重排这台戏难度很大,于是请他回到剧院工作。与此同时,英若诚还将《茶馆》的剧本翻译成英文,为之后的全球巡演铺平了道路。

1980年,51岁的英若诚第一次出国,同曹禺一起先去伦敦,后又去美国访问了几所大学。他在自传中自嘲说:“我的朋友和对头们都一直认为我学贯中西,里通外国,可那其实是个假象,因为我50岁之前从未出过国。”在伦敦,他们为老维克剧团到中国演出《哈姆雷特》做准备工作,英若诚负责提供同声翻译。那次伦敦之行,英国剧团邀请他们看了很多戏,英若诚当时对彼得·谢弗的《上帝的宠儿》印象最深,讲莫扎特和萨列瑞的争斗,后来他把剧本翻译成中文,1986年在北京人艺上演过。

有了《哈姆雷特》的合作后,英若诚又请老维克剧团的托比·罗伯森来北京人艺导演《请君入瓮》,英若诚翻译剧本,并作为副导演协助托比·罗伯森与人艺演员们交流,1981年《请君入瓮》在人艺上演,于是之、朱旭、林连昆都在剧组中。这种成功模式后来被英若诚反复使用,1983年的《推销员之死》、1988年的《哗变》,都是由英若诚翻译剧本,再请外国导演来北京,指导人艺演员演出。

《哗变》这样的戏,整部剧没有出现一位女性,全是男性,并且是一部完完全全的庭审戏。美国海军、军事法庭,这些离当时中国观众距离如此远的故事,却丝毫不影响观众的观看,顾威记得,台上庭审进行到紧张的时刻,观众席安静得连掉下一根针都能听得见。这不仅得益于英若诚出色的翻译,还有朱旭等人艺老一辈演员自己修改台词的能力,将外国戏剧口语化、生活化、中国化。

“洋戏土演”同时也消解了意识形态的对立,无论是苏联的还是西欧的戏剧,在人艺这里都成了人艺戏、中国戏。正是这种“洋戏土演”的方式,使人艺在80年代造就了一个个经典形象,英若诚演的推销员威利·洛曼,朱琳演的还乡贵妇克莱尔,朱旭演的舰长奎克,此后很多年里,都无人可以超越他们。

优秀的洋剧落地,也滋润了优秀的本土戏剧。从《推销员之死》之后,英若诚一直担任人艺剧本组组长,分管剧作家的创作,看似不是很高的行政职务,实则非常重要。英达告诉我,那些年他在家里经常看到英若诚和于是之、林兆华坐在一块儿开讨论会,他们都说如果没有一个强有力的剧本组能够流水线式地生产好的剧本,就谈不到剧院的建设。好剧本是剧院的基础,在这之上才能谈剧院风格、演员培养。

刘锦云的《狗儿爷涅槃》就是《推销员之死》在北京演出之后写出来的,英若诚曾在自传中说:“剧本的结构、人物,甚至故事时空上的跳跃,明显受到《推销员之死》的影响。《狗儿爷涅槃》的结尾也暗示自杀,尽管不像威利·洛曼那样明确。剧本以毁灭结束,狗儿爷自己扑到火前。在《推销员之死》中,威利不是烧毁了门楼,而是撞了车,可表达的信息是相同的。”

《天下第一楼》也是英若诚亲自抓出来的。英达回忆说,当时何冀平到他们家来,一点一点抠故事怎么走,怎么在一种新形式下保持北京人艺的那种老北京风格。

《哗变》是1986年英若诚当了中国文化部副部长后,为人艺联系了查尔顿·赫斯顿来北京导演的。1990年,从副部长位置上退下来的英若诚马上又翻译并导演了萧伯纳的《芭巴拉少校》,朱旭和朱琳主演。甚至在生命的最后几个月,英若诚还在翻译莎士比亚的剧本《科利奥兰纳斯》,2007年由林兆华将这台戏搬上了人艺舞台,濮存昕主演,剧名改为《大将军寇流兰》。

《哗变》是1986年英若诚当了中国文化部副部长后,为人艺联系了查尔顿·赫斯顿来北京导演的。1990年,从副部长位置上退下来的英若诚马上又翻译并导演了萧伯纳的《芭巴拉少校》,朱旭和朱琳主演。甚至在生命的最后几个月,英若诚还在翻译莎士比亚的剧本《科利奥兰纳斯》,2007年由林兆华将这台戏搬上了人艺舞台,濮存昕主演,剧名改为《大将军寇流兰》。

80年代这段时期的戏剧现象,被称为“二次西潮”。中央戏剧学院戏剧文学系副教授朱凝告诉我,落到戏剧方面,第一次西潮指的是19世纪末、20世纪初以易卜生、萧伯纳为代表的现实主义西方戏剧第一次引入中国,而“二次西潮”,就是80年代以北京人艺为代表引进的西方戏剧,尤其是美国和西欧戏剧。不过有意思的是,仔细观察80年代人艺引进的洋戏,不难发现它们基本上是50年代前后写的:阿瑟·米勒1949年写成《推销员之死》,赫尔曼·沃克1952年写成《凯恩号哗变》,弗里德里希·迪伦马特1956年写成《贵妇还乡》。

80年代这段时期的戏剧现象,被称为“二次西潮”。中央戏剧学院戏剧文学系副教授朱凝告诉我,落到戏剧方面,第一次西潮指的是19世纪末、20世纪初以易卜生、萧伯纳为代表的现实主义西方戏剧第一次引入中国,而“二次西潮”,就是80年代以北京人艺为代表引进的西方戏剧,尤其是美国和西欧戏剧。不过有意思的是,仔细观察80年代人艺引进的洋戏,不难发现它们基本上是50年代前后写的:阿瑟·米勒1949年写成《推销员之死》,赫尔曼·沃克1952年写成《凯恩号哗变》,弗里德里希·迪伦马特1956年写成《贵妇还乡》。

关于这30年的“时差”,朱凝分析说,第二次世界大战之后,世界进入“冷战”格局,此时无论是资本主义阵营还是社会主义阵营,都意识到当时流行的现实主义戏剧具有很强的意识形态性,教化社会的作用很强。从50年代开始,北京人艺引进了大量的苏俄剧本,以及阿尔巴尼亚、罗马尼亚和东德的戏剧,人艺由此形成了社会主义现实主义美学。

美国同样在利用现实主义戏剧的意识形态性。在50年代,阿瑟·米勒写出了《都是我的儿子》《推销员之死》《萨勒姆的女巫》等作品,抨击美国的阶级固化、社会不公,反对宣传中的美国梦,阿瑟·米勒也因此受到麦卡锡主义的攻击。《哗变》同样如此,是对美国爱国主义、纪律、长官制的反思。

西方戏剧发展到60年代,首先是欧洲戏剧发生了翻天覆地的变化,出现了一种反现实主义的全新戏剧样式——荒诞派戏剧,反文字、反语义、反意义。它很快在艺术界、知识界大受欢迎,并逐渐影响到商业戏剧。实际上西方的荒诞派戏剧剧本早在60年代就被翻译成中文,但真正在中国出版,要等到80年代初了,当年上海译文出版社出了一套外国文艺丛书,有约瑟夫·海勒的《第22条军规》、纳博科夫的《普宁》、卡夫卡的《城堡》、加缪的《鼠疫》等,但在中国,剧本文本与舞台演出的引进并不同步。

到了80年代,西方的戏剧发展更进一步,当时英国最火的戏剧形式是形体戏剧,最火的剧团是DV8身体剧场。顾威回忆,1980年跟着《茶馆》去欧洲巡演的时候,当地接待方也会请他们看戏,因此看了很多当时欧洲的新戏。“都是那种新的表现主义的,说实在的,看不懂,不光是语言上不通,包括表演的样式,比如说一个人演几个人,一切都是中性的,等等。那时候不但人艺老一辈演员接受不了,像我这样相对比较年轻的也接受不了。这干吗呢,在台上玩呢?”

这也间接说明了,为什么80年代北京人艺在引进西方戏剧时,没有选择当时西方最流行的表现主义、荒诞派戏剧,而是引进了《贵妇还乡》《屠夫》《推销员之死》等50年代的西方现实主义戏剧。朱凝认为,这是一种慎重、巧妙而又精准的选择,其中包含了政治、审美、人艺自己的表演风格等各个层面的考虑。

同时,英若诚力主引进的这些洋戏,其目的不仅是为了文化交流,更为了剧院建设。当时北京人艺的演员已经形成了非常稳固的现实主义斯坦尼表演体系,因此引进同样属于现实主义的洋戏,既让人艺老演员们容易上手,也让观众容易接受。但同时,像《推销员之死》这样使用了表现主义、意识流的现实主义戏剧,打破了传统现实主义遵循的“三一律”原则,在一定程度上拓展了人艺的表演空间。此外《推销员之死》出现的回闪、做梦、意识流,也许对50年代的西方戏剧观众来说是一种全新的体验,但对有着深厚中国戏曲传统,熟悉《三岔口》和《游园惊梦》的中国观众来说,接受和理解起来并没有太多困难。

“时差”的消除,要等到1991年。那时改革开放已经十多年了,社会和经济都在转型,突然之间人们发现社会价值观发生了巨大变化,年轻人大多很迷茫。那年中央戏剧学院毕业戏排演《等待戈多》,导演是孟京辉,胡军、郭涛主演,张楚担任作曲,柳青负责舞美设计,它被视为荒诞派戏剧在中国舞台上的第一次演出。在中戏老校区的一个礼堂里,他们在天花板的风扇上挂了一根树枝,风扇一转,树枝沙沙作响,在地板上画了一个白色的钢琴影子,在礼堂入口处挂了一幅波提切利的《春》,爱斯特拉冈和弗拉季米尔穿着中山装就出场了。

反观北京人艺,1991年是另一个变化的开始。这一年,由奥烈格·叶甫列莫夫导演、童道明翻译的契诃夫戏剧《海鸥》上演,人艺舞台上此后好几年很少再有新的洋剧出现了。顾威的职业轨迹也在那股“洋戏土演”热潮退去后发生了巨大变化,他开始接手更加传统的中国戏剧,身份也从演员逐渐变成了导演,1991年他导演了《天下第一楼》,然后是1993年的《旮旯胡同》,2007年的《骆驼祥子》,以及2010年的《龙须沟》。

不过顾威记得,1983年,首都剧场四楼原来的小礼堂刚被改成北京人艺实验小剧场没多久,在这里就上演了高行健编剧、林兆华导演的《车站》,他也参加了演出。对他来说印象最深的是与以往完全不同的舞台,没有布景,观众三面围绕着舞台,没有台上台下,演员们与观众平起平坐,在观众前后左右溜达,并与观众直接对话。“对我来说,这是一种全新的演绎方式,我们作为演员就得适应,至于懂没懂,我倒是没太懂,但觉得新奇。”后来顾威听说,原来这部戏的情境、冲突,包括语言,都是模仿《等待戈多》。

而真正的《等待戈多》在北京人艺小剧场上演,则要等到1998年了。

(参考资料:《水流云在》,英若诚著;《“推销员”在北京》,阿瑟·米勒著;《〈推销员之死〉的舞台艺术》,刘张春编;《北京人艺戏剧博物馆》,解玺璋、解宏乾编著) 北京人艺推销员之死