《解密美术馆》:线上戏剧能否带来现场魅力?

作者:安妮 若在2022年4月前往新加坡国家美术馆,步入二楼的一间当代艺术展厅,会发现一件看上去并不特殊的装置艺术展品总是被人群包围得难以近前。这群观众抱着笔记本电脑、戴耳机、手持一本笔记本,眉头紧锁地研究眼前的展品。他们不时与身边人低声交流,在纸上写写画画。

若在2022年4月前往新加坡国家美术馆,步入二楼的一间当代艺术展厅,会发现一件看上去并不特殊的装置艺术展品总是被人群包围得难以近前。这群观众抱着笔记本电脑、戴耳机、手持一本笔记本,眉头紧锁地研究眼前的展品。他们不时与身边人低声交流,在纸上写写画画。

面对这一场景,美术馆爱好者恐怕会有些困惑:从未听说过的艺术家,寻常的装置作品,翻看展览手册也没有关于这件展品的介绍。“我们在参与一出戏剧。”随机询问人群中的观众,路过的参观者会得到这样的答案。

展品是特别定制的。仔细观察,我们可以从散落其中的色盲测试图上读取几个单词。扫描旁边悬挂的二维码,一段听起来像是火车经过的音轨里也混着几个词。把这些词按照语法规律和现实逻辑组合起来,观众就得到了一个句子,内容与新加坡移民史有关。

实际上,这是新加坡独立戏剧团体实践剧场与新加坡国家美术馆合作的数码剧场作品——《解密美术馆·遗失的百合》(下简称《解密美术馆》)的“演出”现场。故事从美术馆的一次捐赠活动开始,观众需要在至少一周的时间里跟随角色的脚步,破解一幅捐赠画作背后的谜团。

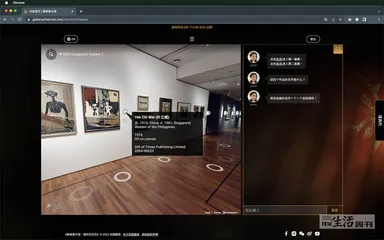

《解密美术馆》的大部分剧情围绕美术馆展开,本地观众可以到事件现场实地探索。不过,全球观众也可以在线上走进美术馆,参与到作品中。

《解密美术馆》的大部分剧情围绕美术馆展开,本地观众可以到事件现场实地探索。不过,全球观众也可以在线上走进美术馆,参与到作品中。

线上演出的观看地址是实践剧场官网。剧团为作品专门开发了一套系统,类似一个应用程序。点击按钮进入演出“现场”,观众便得以沉浸其中,体验由戏剧现场转播、电子游戏、电影短片等多种媒介交互完成的完整演出。

演出分为三个部分:第一章是戏剧演出直播。一场捐赠仪式上,捐赠者强行打断了活动流程,观众被引向一幅失传已久的画作背后隐藏的秘密。第二章是包含7个关卡的电子游戏。观众根据捐赠仪式给出的有限信息,以美术馆二楼的当代艺术展厅为起点,逐个突破关卡,解开谜底。进入这个部分后,在美术馆实地“破案”的观众也需要到线上提交线索并完成游戏操作,之后才能打开接下来的剧情。第三章融合多种媒介,复盘整个事件,最终指向“二战”期间“马来之虎”山下奉文掠夺东南亚宝藏的轶事。

《解密美术馆》首先在观演时间安排上挑战了观众的习惯。演出共持续两周,除定时直播的部分外,观众可自行安排时间参与交互体验。也就是说,在创作者的设定下,观演过程近似一场“亲历”,跟进一桩美术馆风波成为融于观众日常生活的一项事务。

实践剧场的艺术总监、导演郭践红把《解密美术馆》的主要故事建构放在第二章的游戏上,观众必须解开环环相扣的关卡才能推进剧情。为了激励观众通关游戏,也为了营造事件氛围,团队设立了每人1800元新币(约合人民币8700元)的奖金,奖励全网最先闯关成功的几名观众。

被借用为“剧场”的新加坡国立美术馆,由前最高法院和前政府大厦两座旧建筑改造而成,拥有全球规模最大的东南亚现代艺术公共收藏,经历过不同的殖民时期政府,建筑本身拥有英国、日本、马来西亚等风格。跟随《解密美术馆》,身处世界各地的观众也完成了一次美术馆云游,解谜的线索藏匿在建筑的各个角落,数字展厅中的作品串联了关键信息。要探索秘密,观众不得不认真欣赏展厅里的画作,仔细阅读展签上的介绍。倘若把第二章当作一个小型的开放世界游戏,观众也可以放弃剧情,流连于馆藏之间,开启一次独家艺术之旅。

在郭践红的观念里,戏剧和游戏都是必须有参与者在场才能成立的艺术形式,把主导权交到观众手上,解谜是理想的题材。演出中设置了多个与角色交流的环节,观众可以通过问答获得有切实帮助的线索。

我的解谜过程并不顺利。最初的关卡如意料中那般简单,越往后越难。像平时玩游戏一样,我在无法突破时试图作弊,心想找份攻略应该不是什么难事。Facebook显示,每天都有很多人通关游戏,但没有任何人曝光解谜过程。

郭践红把观众自发保守秘密的行为看作属于剧场的默契。“剧场作品的生成过程本身就是一种游戏,只是我们常常忘记了,忘记要在创作中保持思考、充满好奇,有时候还会自我陶醉、忘记观众。”

《解密美术馆》的创作团队汇集了一群爱玩游戏的人,在反复优化关卡设计和体验流程的过程中,他们在线上聊天室里找回了戏剧排练厅才有的创作快乐。“做线上作品的时候不直接面对面地接触观众,我们反而会更多地去思考观众的需求,考虑怎样让他们玩得开心。这是个很好的训练,也是重要的提醒。”

2020年上半年,全球各大剧院集中在线上进行了一轮戏剧展映。当时我们并未预想到新冠疫情可以持续得这样久,国际名团们为抚慰无法走进剧场的观众,纷纷释出重磅名剧的录像限时播映,以期从业者和观众能在好戏的陪伴下充实地度过短暂的停滞期。

2020年上半年,全球各大剧院集中在线上进行了一轮戏剧展映。当时我们并未预想到新冠疫情可以持续得这样久,国际名团们为抚慰无法走进剧场的观众,纷纷释出重磅名剧的录像限时播映,以期从业者和观众能在好戏的陪伴下充实地度过短暂的停滞期。

郭践红记得,那段时间,世界各地的观众相聚线上,确实汲取到了丰富的养料,仿佛在短时间内就能了解寰球戏剧的全貌。看了一段时间,她开始问自己:在线上观看戏剧录像跟看电影、电视剧有什么差别?疫情会持续多久?能轻易看到顶级作品的观众未来是否还会走进剧场?

事实上,疫情以来,郭践红思考的问题也在各国剧场艺术家心里不断盘桓。他们把戏剧现场搬到ZOOM聊天室、音频播放软件、社交媒体等空间,线上戏剧这一新产品应运而生。“还不够。隔着另一重媒介,怎样让观众把目光投向同一焦点?观众的反应如何对演出产生影响?”郭践红认为,剧场艺术倚赖的“现场性”建立在不间断的即时互动上。她拿足球比赛举例,即便在结果未知的情况下,对于观众来讲,一场球赛,重播与实况转播的观看体验也是完全不同的。“因为你没有‘目睹’一件事正在发生,心态上也不曾‘参与’。”

如何创造不敷衍的即时互动,让观众享有接近现场的参与感?《解密美术馆》是郭践红面对“后疫情”时代的剧场艺术提出的解决方案。

经过两年多的疫情,线上工作已经成为常态。全球艺术家们的交流日渐活跃与密集,时区问题已经不像当初那样显性,“虽然还是会有外国艺术家在排练中睡着,怎么都叫不醒,但总体上大家已经接受了线上的形式”。越过跨国创作的屏障,新兴的剧场形式又重新面临疫情前的困境:在媒介空前丰富的当下,我们如何吸引新的观众?

演出持续的两周时间里,每天都有观众通过各种方式联系剧团。有人认为谜题太简单,不过瘾;也有人觉得难,难到要发起投诉:“我是来看戏的,干吗让我考试?”还有一种观众,大约是抱着跟我一样的作弊心态,希望剧团提供一些解谜线索,最好能直接告诉他答案。“新的媒介和创作方式让我们找到了新的观众,我们接触到他们的需求,才会知道以后戏剧要去往哪里。”

郭践红告诉我,一直以来,世界各地都在花大力气拓展观众但收效甚微,西方剧场的观众老龄化从侧面印证了这一结论。世界在变化,观众的喜好也随之改变,全球疫情或许是剧场观念转变的一股推力,帮助艺术家开拓在实体剧场无法遇到的观众群。“我会把数码剧场发展下去。”郭践红说。在只有镜框式舞台的年代,黑盒剧场也经历过被逐步接受的阶段,所以如今我们才能在这种灵活多变的小剧场看到大量实验性的演出。“如果剧场不跟上时代,它能给大家的满足,或许打游戏、看电影、逛街吃饭都能给,那么为什么还要去剧场呢?”如何保留剧场艺术的力量?

接受线上创作及演出的形式,放下对线下现场的执念,艺术家们在探索线上戏剧的多元形式之外,更为棘手的问题恐怕是:如何保留剧场艺术的力量?

充满好奇心的人都有各自阅读和理解世界的方式。对于用剧场说故事的人而言,故事从来都不在真空里,即时的参与感让作品与当下关联,产生另一重“现场性”,切实地影响观众的现实生活。“剧场艺术的力量是搭一座桥,它站在今天,联通过去和未来。”

实践剧场成立于1956年,是新加坡独树一帜的文化团体。正如剧团的名称,他们自创建以来始终不断探索剧场边界,书写新加坡复杂的多元文化之余,也积极促进跨文化、跨媒介交流,关注不同时代、不同人的境遇。

郭践红说,历史的留白是艺术创作的空间所在,也是她眼下最感兴趣的部分。郭践红提到近年的百老汇音乐剧《来自远方》。“9·11”那天,纽约上空封锁,上百架空中的飞机不知道要去哪里。音乐剧的故事是关于38架飞机意外迫降在加拿大的一座小岛,7000多名旅客滞留,他们会遭遇什么?“艺术的想象提供的是一种可能性。我们或许能知道历史上的大事件,但普通人的历史可能永远都是未知的。”她记得,音乐剧散场时,身边的观众对剧情产生了浓厚的兴趣,他们互相讨论,“真的是这样吗?我要回去多了解一下。”

在郭践红看来,以史为镜,重要的是从镜子里看见了什么。关联到戏剧,剧场为观众提供好奇心的入口,创作者把历史作为背景,讲述看上去可信的故事来充当引擎,希望观众看完戏后能走向更多视角、更深入的思考。

普通人能从已经发生的历史中抓住什么?“我觉得人是由恐惧和欲望构成的,在不同情形下作判断,然后造成不同结局。历史对今天的生活产生影响,所以它也能帮助我们审视生活。”

在《解密美术馆》之前,2021年初,实践剧场与牛车水(新加坡唐人街)的一家酒店联合推出同类型线上戏剧《她门的秘密》。一间房子,里面住着一群女人。女人们来自不同年代,爪哇人、“红头巾”、80年代电影明星、90年代白领……她们在所处的年代面临危机,危机到来时,一扇门出现在面前。打开门,进入房子,外面的时间停止了,房子变成抽象空间,而观众的任务是破解一场凶杀案,通过这扇她“门”,发现女性们的挣扎,继而感受新加坡不同历史时段的人的遭遇。

“做戏剧这么多年,我感觉人最可靠的东西就是会持续重复历史的错误。”戏剧是当下的艺术,剧场艺术家善于抛出直指今日社会的问题。“我们思考、创作,即时地与观众交流。可能没有答案。但只要还有困惑,还渴望寻找答案,剧场艺术的力量就依然存在。”郭践红说。 解密美术馆戏剧